科研「无人区」里的年轻人

在最热门的人工智能领域,泡沫和热钱纷至追赶,而他们却宁愿沉在泡沫下面。

文|韩逸

图|韩逸(除署名外)

编辑|楚明

张浩得到新发现,是在一个毫无征兆的傍晚。在实验室设置完一个测量参数之后,他回家吃了晚饭。两小时后,他观测到一个几乎完美的峰值,和理论预言的一模一样。

证明了马约拉纳费米子的存在,给他带来业内相当大的知名度,以及国外待遇优厚的永久职位。

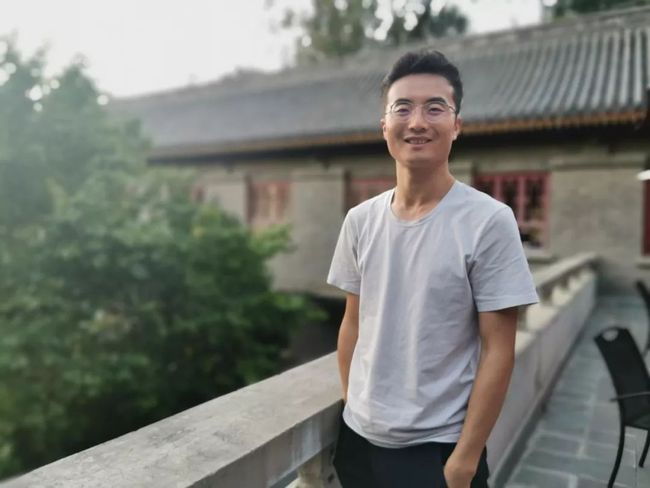

可他没要,从荷兰代尔夫特跑回北京,在清华大学仍然做着他的物理研究。他没觉得自己放弃了什么了不得的东西。

「我现在做的事情如果成功,是有可能改变大学本科物理教材的。」在国内一流高校里,还有很多像张浩一样的年轻人,通过最基础的研究,解决科技背后方方面面的问题。

在最热门的人工智能领域,泡沫和热钱纷至追赶,新的应用也时常冒出来。和外界炫目的概念形成对比的,是基础科研工作者安静的世界。

一台电脑,一张玻璃板,一支笔。他们沉在泡沫下面。没有人觉得自己崇高或者伟大,只是挣钱的事儿,「别人也能干」。

这不是一个科技改变世界的热血故事。在科技带来翻天覆地的改变之前,科学家依然反复实验,去穷尽每一种可能,推动学科上的微小改变。

那些微小的进步和全新的发现,成了他们留在实验室里的动力。如同张浩发现那个粒子的感受:反复检查一整夜之后,他十分确定,测量确实没有失误,理论预言的世界原来真的存在。

「世界没有欺骗我,一切都值得。」他说。

不是天才

从张浩13岁开始,父母就弄不懂他在做什么了。初中的一个暑假,他借来全套高中数学和物理课本,连抄带记。三周之后,课本归还,「每一道题都做了」。

张浩觉得自己是个笨小孩。当堂要背的作文,背得出才能回家,他从来都是最后离开教室的那一个。眼看别的孩子一个个背完,干着急。

物理公式也是一样。背不出,可依然次次高分。每次要考试了,演算纸一摊开,从最基本的式子开始推导。记住了原理,式子就能写对,因为「逻辑不会错」。

从推出第一个式子开始,张浩就为逻辑着迷了。一进入物理学的世界,现实世界中的很多事情就可以得到解释。符合逻辑的东西,可以永恒。

「你知道一百年前的世界首富是谁吗?」32岁的张浩在办公室里问来访者。对方摇头。「可是你应该知道爱因斯坦一百年前提出了相对论和光量子假说,彻底变革了世界。」他说。

当初抄物理课本的男生心里,埋下了一点骄傲的种子。现在,他想要把所有的精力都放在实现量子计算机上。如果某天成功,一些需要10亿年才能进行的运算,可以在100秒内得出结果。人类会迎来第4次科技革命,突破不亚于登上月球。

他当然没狂傲到要自己去实现这一切。目前的进展对于那个愿景来说,只能是「刚刚开始」。

他相信简单的力量。掌握最基本的原理之后,实验就变成了看起来枯燥的重复。改变一些参数,做好测量,剩下的就是等待结果。3年里,张浩重复着实验,反复改进电子器件的加工制备工艺,观测样品在零下273.13摄氏度的低温冷冻箱中,电学信号的峰值。

得到那个符合理论的数值之后,张浩跟荷兰代尔夫特理工大学的合作导师分享了这个发现。他们平时只有在探讨科研问题的时候才会联系,即便是当面聊天,也会在谈完科学问题后冷场。

教授表现得比张浩还要激动,并确信他得到了震动他们领域的发现。多年来,理论物理学术界一直致力于解决量子计算的稳定性问题。如果有人能制造出马约拉纳费米子,就可能可以进一步制造出量子计算机,实现百亿倍以上的效率。但在学术界,很多人并不相信马约拉纳费米子是存在的。

张浩发现了这种费米子可能存在的有力证据,他排除种种噪音可能性后观测到的信号峰值,和1937年科学家预言的一模一样。

从办公室环境和外表上看,很难估测出张浩有什么过人之处。办公环境极尽简单:电脑,玻璃板,文件柜。来客造访,他通常站在墙边一边写式子一边讨论。有茶喝,两个带盖的老式大茶杯,放在随手拖过来的凳子上。

张浩的头发经常乱哄哄。可能是睡觉压了一边,另一边杂乱地翘起来。衣服也尽量买简单的,不会在挑选它们中浪费很多时间。找衣服甚至不是他的事儿。他背不下来工资卡的银行卡号,因为那串数字没有任何逻辑和意义。工资卡里的数字只要够用就好。

张浩惯用的网名,叫做仗剑走天涯。下面跟着一句话, 「手提三尺长剑,会盟天下英豪。」头发持续凌乱着的他给出了一句现代汉语的解释,「希望所有人都注意不到我,但所有人都知道我做的工作。」

张浩办公室背后的墙上,写满了密密麻麻的公式

如同游戏

张浩的愿望,暂时只实现了前一半。全世界除了一两个和他同方向的小组,几乎没有人能够跟他分享这个课题。这件事发生在很多科研工作者身上,当方向选定,路越来越窄,他们只能于幽径独往来。

北大助理教授许辰人想要故事的另一个答案。从少年时代打游戏开始,他就喜欢穷尽所有的场景和模式。必须使用所有角色在所有分支路线下通关,必须完成所有隐藏剧情,拿到所有隐藏宝物和装备。

这些「必须」占用了他几个废寝忘食的暑假之后,游戏的套路已经了然。当要好的朋友考入北清之后,许辰人考进上海大学。他没再碰过游戏,「没有意思了」。

需要找点更有意思的事情做。科研恰好是。同样是孤身一人来到一个完全陌生的领域,通过学习了解这里的一切规则,再独自探寻,找到最终的解答。同样有很多岔路曲径通幽,同样在沿途有惊喜的收获。

在他攻读博士学位期间,他选了一条叫做无源情境感知的路。通过研究人对家居环境中随处可见的WiFi设备之间信号传播的影响,人和机器智能的互动实现了一个全新的境界——不必在卫生间里安装摄像头,却可以探测到人的位置和活动,在保护隐私的同时实现了监控的作用。如果老人在卫生间里待得太久,外界可以判定他是否已经昏倒或者需要其他帮助。

这个发现打通了物理层和应用层之间的一堵墙。许辰人把论文投到顶级会议之后,遭到了拒绝。可他不是那么容易放弃闯关的人,自掏腰包,带着成果和宣传海报参会。因为在拒信里,对方客气地邀请他,「欢迎您来参会并和我们交流。」

另一个答案是执著创造的。海报展示的环节,许辰人像个热情的摆摊人,毫不疲倦地向每个来到他海报面前的学术大牛讲解他的工作。其他人在这个中国小伙子面前驻足,多的时候好几个人一起向他提问。

那个成果最终获得了最佳海报论文奖。许辰人带着肯定和信心回来继续他的科研,他觉得自己能行。

带着这种升级打怪的快乐,他慢慢去发现自己理论的用武之地。入职北大以后,他开始带领自己的科研小团队开展全新的研究。他们团队自主研发的光标签技术,可以实现车灯和路标之间的信息互动,帮助自动驾驶做判断。

如果技术顺利落地,本来单调写着「前方陡坡」的标志就可以变成会说话的NPC(游戏中的非玩家角色),和汽车来上几轮互动,「刹车还灵敏吗?老兄,前面是35度下坡,你得慢点了。」

许辰人的办公室里,放着学生从世界各地给他带的抱枕

摸象

许辰人最喜欢的地方是北大静园。天气好的时候,天会很蓝。三三两两的人坐在草地上,中间铺着野餐垫,一边吃东西一边讨论问题,不时爆发出笑声。一边的四合院里又安静成了另一个世界,叶子被光打得发亮,喜鹊从一棵枣树飞到另一棵枣树。

他的同事朱占星就在这里办公。朱占星思考问题的时候常常容易陷进去,周围的聊天声慢慢被屏蔽,直到一个话题结束,他才回过神来。有时候他试着和数学系的老师聊一下他的研究方向,他们觉得自己的问题十分有意思但过于复杂。

以如今的图像识别技术,教会计算机识别一头大象早已不是什么难事。搭建一个有效的模型,输入足够数量的大象照片进行训练,计算机迟早可以顺利从猩猩和海豚中「一眼」分辨出大象,准确率可以高达99%以上。

但危险的是,即便是搭建模型的人,也没法说清计算机是怎么做到的。

「一个黑匣子。」朱占星的研究方向,就是试图拆开这个黑匣子,或者哪怕撬开一丝缝隙,透点光。这是一个有门槛的工作,没有人不想知道,但大多数时候无从下手,科技本身成了一头黑夜中的大象。

「就像在黑夜中摸索。」朱占星形容那些人工智能领域里异军突起的独角兽公司,他们把大象身上摸到的部分拿到实践中捶打,摸到这部分,不行,摸到另一个部分。

朱占星想搞明白的,就是大象本来的样子。即便在世界级的学术交流会议上,真正能够和他交流最深入问题的人,他说,不到一百个。

数学的简洁之美,在于「所有的东西都被定义得非常干净」,而在人工智能领域,很多基本概念都没法被很好地刻画。

「什么是数据?什么是图像?你怎么去定义它?」刚刚回国的时候,朱占星很长一段时间里没有什么新的进展,久到他忍不住质疑自己,「费这么多时间去思考这个问题,是不是一件有意义的事情?」

朱占星在静园

坚持的好运气

没有结果的时候,自我质疑是常态。

四川雅安姑娘高联丽刚刚开始读博士的时候,很长一段时间无法确定自己的科研方向。她差点绝望到退学。她到处请教,一天看三五篇专业论文,遇到导师特别忙碌的时候,她需要通过邮件用几句简洁语句向导师说明自己想要研究的方向及其意义,从而争取和导师交流的机会。

回忆起当年读博最有趣的时刻,她笑着说:「第一次把论文初稿给导师的时候,导师差点当场气晕。当时觉得好无奈,直到自己成为导师,阅读学生的论文手稿时,我才真正理解导师当年的痛。此处心疼导师一万次。」

遇到科研难题时,但她会拿出走路哼歌的松弛来安慰自己的博士和研究生们,「科研是在探索未知的世界,为未解的问题提供有效的解决方案,从而提炼出新的知识。这本身就是一件很艰难的事情,注定一路艰辛和痛苦,如果我们没有办法调整好自己的内心,力争让自己开心,那么我们很难在科研这条道路上取得成功。」

学生们爱她的快乐。91年出生的王轩瀚研究生毕业之后工作了两年,又跑回来跟着高联丽做科研,为的就是她办公室里的气氛。每周固定的羽毛球,三不五时的聚餐,永远耐心的「再做做试试」。

王轩瀚领略过这句话的作用。有次期末论文逼近了deadline,他还是没能得出实验数据,看起来无论如何都无法通过了。但高联丽没有跟他一起崩溃:「再做做试试。」

科研的未知也在此时露出了可爱的一面。最后两天的实验里,王轩瀚真的得到了他需要的结论,完成论文。

像这样在最后时刻完成论文的,还有其他方向的学生。在成都电子科技大学的科研江湖里,高联丽也因此象征着坚持的好运气。

这位把「再试试」挂在嘴边的快乐女博导,还有另外一句常说的口头禅,「Pay attention to details.」

每个细节都会改变结果。学生在搭建一个研究物体之间关系模型的时候,高联丽加了一根线,顿时好了很多。她看起来轻松提出的解决方案,有时候是睡觉的时候都在想,做梦梦到的结果。

在研究自然语义的过程中,高联丽希望用机器人代替人类完成高度危险的工作,比如潜入核辐射残留区,检查设备的情况,根据停留时间计算辐射量。

但在抵达如此精准的目标之前,她需要大量的数据集作为支持。「如果能把我们研发的技术拿到真实用户的数据中去测试,去看是否合理,修改之后才能够真正服务大众。作为高校的科研者,我们很难拿到企业用户的这个一手数据。」

回到母校做研究,高联丽觉得很幸福

假设我死了

同样为更多数据苦恼着的,还有上海交大的教授陈全。他是国内最早一批研究云计算的学者之一。他在2009年写的有关于云计算的综述文章,被引用过一千多次。陈全最经常提到的一个词是「丝滑」,这个词除了巧克力厂商,还有很多手机发烧友也非常喜欢,意味着应用的流畅、后台运算的快速和稳定。

他的成果,都在别人看不到的地方。之前上海一家公司的智慧医疗系统出了问题,3000家医院并行介入的时候,前台一度卡顿到无法挂号。陈全和他的团队出马之后,改造了后台资源管理系统,5000家医院接进来也可以平顺运行。陈全提到这个效率的时候,表情温和的脸上有浅浅的笑容,「非常平顺,非常丝滑」。

但比起在企业工作,陈全还是更痴迷于「在后面做一些事情」:「假设我死了,100年之后,还有我的文章在。」

陈全(左一)喜欢和学生待在一起「肝」论文,「老婆不懂我在做什么,没关系,学生懂就够了。」

他的想法和清华大学的教授喻纯如出一辙。后者曾经去同基金公司里做数据分析,更高的收入却无法让他获得价值感,「你看人类往前走,会遇到一些大的问题,对吧?我们做点什么事?」

2017年开始,喻纯就把他的「大问题」锁定在为视障人士做点事情上。这个决定缘于早前的一次体验。志愿者蒙上他的眼睛,在熟悉的教学楼里上上下下,「都不敢走,也走不好」。喻纯这才理解,为什么我国有1700多万视障人士,可他很少在街上看到他们。

他坐下来和盲人朋友们聊天,知道了更多难以想象的细节。没有专门的联想输入法供盲人使用,他们打字只能像敲密码那样一个字母一个字母地输入,没法被自动纠错。

「不仅仅是盲人,我们有一天也会变老,可能会看不清东西。」年轻的博士生把研究方向锁定在了信息无障碍和出行无障碍,基于算法改进了盲人输入法按键的智能联想方式——放大一些常用字母的面积,提高输入准确度。

为盲人专门做一套交互系统需要极高的成本。喻纯观察,一些千亿级别的公司里,可能都没有专门负责无障碍的人。

「没人关注这件事。」他说,「声音很小。」

喻纯(右二)和其他学者研究新设备

一旦有更多企业的关注和合作,意味着研究成果更快在工业界落地,能带来实实在在的效果。今年9月,喻纯获得了阿里巴巴达摩院颁发的青橙奖,将获得100万元可供个人支配的奖金。他计划着,将部分钱用在无障碍方向,「让大家知道,清华有人一直在做这么一件事,一起来推动它。」

陈全在达摩院做过一段时间访问学者,他每周会去一趟阿里巴巴,用工号访问一些数据,更好地训练自己的管理系统。这个让高联丽羡慕的福利即将向所有青橙奖的获奖者开放,她之前担心的数据集,将有最真实的数据支持。

9月25日,喻纯和高联丽、朱占星、陈全在阿里巴巴的云栖大会上聚在一起。他们获得了阿里巴巴达摩院发起的第二届青橙奖。而张浩和许辰人,是第一届获奖者。

这个奖项专属于科研中的「无人区」,为了发掘和支持那些投身科学研究的35岁以下的青年科学家而设立,会优先考虑尚未获得过科学奖项的研究。他们来自信息技术、芯片、智能制造等基础研究领域。

在颁奖现场,年轻的科学家们发现,彼此被科研吸引的原因如此一致,「挣钱的事儿都有人干了,我们就干点不一样的」。![]()