文| 黑蕾拉

身材威武,面容黝黑的船长留着白色的络腮胡,在艰难的远航过后,在众人的围观和簇拥下,他手牵着两个异域少年,带着致敬般的微笑缓步走入人群。

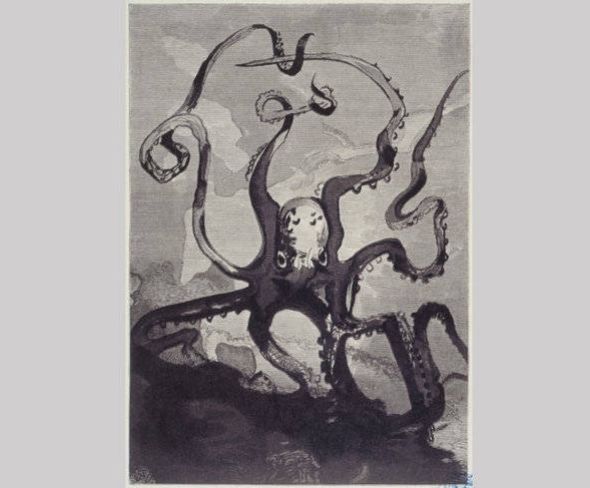

他的微笑正义凛然,充满着对他所创建的航海时代的骄傲,以及对众人无微不至的关怀。他用我们中至少四分之一的人都无法理解的“第七代拥群标准语”发表官方演讲:“这是我们这次探索远航中在一个濒临灭亡的岛上救出的孩子们。就在离我们不远的海域,这个世界的其他地方都是二十爪章鱼利维坦恶行的撒旦般的地狱。他们已经不复存在的人类文明,看吧,现实就是这样应验在这种孩子身上。但是我发誓,作为你们的永恒的仆人,你们唯一的领袖船长——我们的岛,我们的'拥群',是最坚不可摧的。谁欺负我们,哪怕是只言片语的暗示和嘲讽,我们也会抗议到底,拼上性命,绝不会让我们的正义颜面落地。”

人群一片骚动,此时每个人大拇指指甲片上的迷你屏开始发出轻微的振动,跳出第七代拥群标准语(以下简称七代语)排列清晰的指示:“此处应欢呼举旗,热烈鼓掌,否则将禁止您使用家族语言2个月。”

有一些上了年纪的群众很吃力地阅读着这行字,还不停地用夹杂着口音的七代语问着周围从小学习这门语言的年轻人:“上面是什么提示?我眼睛老花了,一时半会看不清楚呀。”(呜呼,连这样的老人都瞻前恐后,不敢承认自己不认得七代语)

“糟老头子,你的当心以后在家连自己的家族语也说不了。快挥旗,鼓掌,你都不看看是谁在说话!”

他们往往得到如此自顾不暇的粗暴回答。于是风和日丽的港岸边,在熙熙攘攘欢快飞翔的掠夺者海鸥的陪伴下,眼神空洞的异域少年被淹没在陆军绿色的旗帜海洋里。

我们曾经生活在一个开放的"拥群",虽然很遗憾它只是一个大岛,而并没有广袤和丰腴到足以称得上是“国”或者“城”的国土。“部落”则似乎更是一个确切的称呼,只不过我们抗拒那样的词而已。

哥哥说我也经历过美好的时光,那种美好是一种对语言利用自由度为基础的过度智慧的散漫性,所有人眼中都没有必然的应该和不应该。这不是说我们道德缺失,目无法纪,只是我们心中并没有切实的恐惧而已。

哥哥说:“塔,你还记得吗?在你刚会说话的时候,最初的语言是爷爷奶奶爸爸妈妈的混合语言,我们叫那是克里奥语言。这种语言在这个世界曾经存在过的智利,秘鲁,巴西,塞舌尔等国度到处都是,我也说着那样的混合语言,这种语言给我们带来欢乐和魔力。”

我对此一无所知,其实哥哥和我一样,他信口开河的那些陌生的国名也只是没有意义的代名词而已。

再说这种令哥哥念念不忘的家族混乱式过去往往令我心生厌烦。那个时光里大家各说各的语言居然还能互相理解,这种回忆对于我而言简直是一种不可言述的奇迹,只不过是“恶的奇迹”。

自从船长发布七代语以来,我们都在大拇指指甲片上载入了信息屏,这玩意儿会给你的日常做出“最正确无误”,“最积极正面”的行为指示。我不得不承认,这信息屏好是好用,在我迷惘的时候往往不需要思考,琢磨和猜疑,所以也没有痛苦和反驳,问题是,我们必须要掌握七代语,这是最基础的基础。

还好船长是一个慈爱又有同理心的伟大男人。他的团队在推广七代语的过程中采取了"三步走"的目标策略。

第一步,所有低于18岁的未成年人在限定教育期内完成语言转换。

第二步,所有官方用语,社会大众标识,出版物,媒体更换为七代语,不使用七代语的将遭到严惩。

第三步,禁止在公共场所使用七代语以外的任何语言(因指甲屏有监测功能),如被发现将遭到严惩。

这三个目标可幸都在短期内实现了。为此我毫无设身处地的感觉回忆,因为自从我记事起,就不存在任何可以有其他劣等语种侵入的机会(没错,七代语的官方宣传起初把其他语种含蓄地定义为“不那么优等”,而结局是我们最终直接粗俗地呼之为劣等语言)。

可是我的家人和很多的家庭一样,在这项令人感激涕零的大一统英明决策下,都显得有些不知所措。

先是我的哥哥有一段时间不会说话了。那时他才十二岁,每天除了通学,还要负责带六岁的我。这里存在一个有趣的连锁反应。因为“三步走”政策的颁发,导致和我们一起生活的爷爷奶奶因为学不会七代语而不敢出门。

因为我们邻居那位患有轻度阿尔茨海默病的糟老头有一次在马路上和人吵架。他因为在垃圾房门口用吃剩的骨头喂了一只看门狗而那只看门狗却不知好歹地咬了老头一口,于是老头忘记了七代语,磨磨蹭蹭地跑到这只狗的主人家门口,指着对方的影子用他的方言破口大骂:“你家滴畜神疯了,菊然摇人!你敢不敢刨出来当了我的苗宰了它!"(此处老头说的是一种古西班牙语和印加语杂糅的语言,至少我哥哥曾经看到我爷爷有好几册保存得十分精致的古语言字典,当然最后都被充公焚毁了)

“那个行走的老字典当场被海员巡逻队给抓到船上去喂二十爪章鱼了。”爷爷事后在家里的餐桌上一边剔牙,一边用他自己的"纯正西班牙”语嘟囔着,他的声音里有一种很难被察觉的恐慌。

“爷爷,什么是二十爪章鱼?”年幼的我好奇地问他老人家。

爷爷掩饰着紧张,回答道:“孩子啊,船长不是说了吗,在我们大岛以外的世界都被变异的二十爪章鱼利维坦吞噬了。那些其他国家的人们都每天在水深火热的地狱中和二十爪章鱼战斗!我可怜的老邻居一定是被扔掉了,无论到什么地方,那都是二十爪章鱼的天下啊,好可怕呀。”

自此以后,我可怜的爷爷就说服了奶奶,两人绝不出门,他的理由是:“我说不定哪天就说漏嘴了,说了我们家的方言,我可不要被抓去喂章鱼。”

于是还没到学龄的我就成日跟着哥哥进进出出了。哥哥从小是在爷爷身边耳濡目染长大的,他脑子里有一汪坏水。我似乎都能从他冷峻和迟疑的面容里窥探到他脑子里的坏水,无论哥哥把这汪水称呼为“美好时光的回忆”也好,“仅存的奇异遗产”也好。反正他总是念念不忘的《堂吉诃德》,这种偏门,禁断,古旧,以及是否真的存在过都未可知的神书,我是不认同的,反正哥哥也没有看过。我甚至对着我的指甲屏悄声地问过:“《堂吉诃德》真的存在吗?”

指甲屏迅速跳出指示,好像这是这个系统里最初设定的那几个无需搜索和解析就能果断回答的定式——“别想了,立刻忘记这个词。”

我觉得指甲屏说得很对,它总是能为在迷津中的我提供直截了当的答案。我只比平时多疑惑了几个小时,因为《堂吉诃德》这个感觉无比魔幻,又莫名有一种提问题,不服从的傻乎乎勇气的名词让我有些蠢蠢欲动。我跟妈妈说了这件事,当然我也肯定了指甲屏的指示一定是不容置疑的,妈妈眉头一皱,带着一种恐惧夹杂着心疼的痛苦深情,给了我一巴掌,打得我两眼直冒金星。我那时在火辣辣的疼痛里,似乎有那么一瞬间,顿悟了哥哥变成哑巴的道理。

但无论如何,哥哥不说话有两年那么久。在那个对于我们家人都比较痛苦的两年里,爷爷和奶奶都被一种叫“比氏肌肉萎缩症”和“格林二十爪章鱼恐慌幻想症”的绝症相继夺去了生命(我想,不出门的人十有八九都会得这两种病)。

但这两年我完全掌握了七代语,同时完全摒弃了哥哥那种傻里傻气的怀旧影响,成为了一个在学校和社区都可以光明正大生活的人。大家都觉得我长大后一定可以被选入船长的团队,要不就是在大岛内部制定和贯彻更加辉煌的策略,让全部的群众都被自豪围绕,能光耀起码三代子孙。或者我能跟着船长和他以后一样英明的利达,去外面的世界拯救那些在二十爪章鱼骚扰下生不如死的民众。

直到这两个眼神空洞的少年进了我的班级。他们的名字分别叫“凯尼”和“特斯”。他们被船长在水深火热中拯救到了我们“拥群”,在经历了几个月的语言培训后,两位少年都说上了流利的七代语。

在进班级一段时间之后,两人被班主任要求跟大家详细描述外面的地狱的状况以及船长是如何把他俩救出来的。

“他们的故事有些乏味。”

我现在有任何的想法通常会有这么一套惯常的准则——

首先我会简化和重组一下语句和措辞,先问问我的指甲屏:“这件事情的建议是什么?”

指甲屏最好的地方是虽然大家都知道它具有监控功能,但船长本身是非常开明和友善的,他绝对不会随意地动用惩罚措施。任何的疑虑我们都完全可以开诚布公地咨询指甲屏,并且不用担心受到任何人的报复。

不过,咨询的前提是——指甲屏给出的建议总是正确的,不容置疑的。你一旦得到了一项正确而清晰的建议,最好就停止疑惑和思考,照做就是,否则是否会有惩戒,就谁也无法保证了。毕竟二十爪章鱼们还在这个星球的各个角落,龇牙咧嘴地张开它们巨大,肮脏而邪恶的触手,永久地在那个被砸坏的人间地狱里等着我们这些主动放弃船长保护的傻子呢。

其次我会试探着跟妈妈说一下我不能得到答复的疑虑,还有我想知道真相那种好奇的习惯。妈妈通常会先惊慌地给我一巴掌,这仿佛成了她的一种条件反射。可随后她会心疼我,再随后她会在家里悄悄地鼓励我说:“塔,你是一个好孩子,一直都是。我们是一个平凡的家庭,我们大家都很满足现状。你以后会成为我们家的顶梁柱和保障,这一点都不难不是吗?我不想再打你了儿子,我很抱歉,让我抱抱你吧。”

妈妈每次的话都只是一种胆怯和懊悔,然而我却需要这样的流程——一个耳刮子加一堆温柔的安抚。这可能是我无法思考的大脑在情感上面的一种需求,只要有了母亲没有实际内容的温情,我就一定可以遏制住我脑子里的怪物,然后继续我的优秀。

最后的最后,如果实在没有办法,我才会找哥哥聊聊。他已经好多了,就像这次一样。我问了指甲屏:“如果我觉得凯尼和特斯讲的船长的英雄故事有些乏味,有些不真实,该怎么办?”

指甲屏在日光下忽而一闪,展现出一种冷酷却瑰丽的色彩,它显示建议:“这是真实的,请向船长致谢吧。”

于是哔哔两声,指甲屏启动录像,限时十秒,也就意味着十秒内我必须停止思考这个愚蠢的问题,并且脱帽弯腰向船长致谢,指甲屏会录下来,传输到相应系统,我这个问题就算了结了。不然,呜呼,没有不然。

我规规矩矩地鞠躬致谢,朝着船长和虚无。

随后我晃悠在正在做饭的妈妈身边,低声试探着说:“你还不如先打我,妈妈,可是凯尼和特斯的故事假到有些……蠢。我……”

“啪”。果然,妈妈立刻放下厨具,关掉电炉,给了我一巴掌。然后她有些重心不稳地抓着我的肩膀摇晃着我,哭哭啼啼地质问:“塔,塔,你没有在教室里笑出声来吧?你连笑都没笑吧?要是这两个孩子在讲船长的英雄事迹时你笑了,被人看到了,我们就都完了,完了啊,儿子。”

“妈妈,我没有笑,你放心好了。我的神经连一蹦都没蹦。”

妈妈缓和下来,不好意思地用围裙擦了擦眼泪,继而又说:“这样就好,要是你是一个笨蛋就好了。”

“我就是一个十足的笨蛋,和堂吉诃德那样的。”我嘟哝着走开了,妈妈追上来对着我的后脑勺又是一下拍过来,“哎,真晕啊,妈妈。”

我告诉了哥哥,哥哥不理会我,但我每天都追着他问。最后,哥哥的表情是我从来没见过的,他真挚地一字一句地问我:“塔,这可能是你这辈子最难以忍受的疼。我不想带着你,可是你看。”哥哥又开启了无语言模式,他在房间灯光找不到的阴暗处,借着门廊的一束温柔的自然细光,伸出手来。我看到他缓缓地展现给我他裸露的拇指,那是多么可怕的拇指,因为他的指甲和指甲屏一起都被暴力剥离了,剥离得一干二净,剥离得惨烈而可怖。“已经不疼了。”他淡定地说。

那段皮肉之苦我根本不想赘述,因为现在,此时此刻,当我仰视着澄蓝的晴空,体验着甲板轻微地摇晃给我带来的浮生若梦般的体感时,我就已经知道失去指甲的代偿是这个世界上最为美好的事实。

我们的先锋小组叫做“堂吉诃德”,现在我们每个人都可以大胆地阅读西语版本的这部其实并不是神书,而是在全球各地的书店里都可以买到的小说了。只是我的西语有点差,我祖先的那些神神秘秘又不得宣扬的语言居然滞留在了我童年记忆的表层。凯尼是我们的队长,他和哥哥建立了这个小组,他们在长时间探究的过程中为我们小组的两百个青年开拓一条崭新的航道。

这其中有两个小小的要点。

第一是我们的指甲屏。我们被自我残忍地剥离血肉才得以卸下的指甲屏现在正全部妥妥地安放在学校的一个废旧的杂物仓库。在那个仓库里,特斯凭借着自己的技术知识,已经成功的模拟出一套队员个性化的日常行为记忆曲线。在这套程序里,比如我的指甲屏,还在每天通学,时而还会咨询一些马上会得到正确指示的问题。当然,这套程序会在我们的船只真正离开了船长所能覆盖的距离之后,全部断链而失效。我想,正如特斯告诉我的那样:“也许到那时,我们就已经远离这个大岛足足有半个地球那么远,甚至连季节这回事,都是截然不同的,你准备好了吗?”

第二个要点就是我一直在天真地追寻的问题。这个问题是一个带着滑稽面貌的小中见大的问题。就像现在,妈妈在船员餐厅帮忙给大家准备完一餐后,惬意地伸着懒腰,站在我的身边,露出我几乎从未见过的如释重负的神情,她说:“塔,什么二十爪章鱼这种弱智的大谎话,我可一个字都没有相信过。但是,塔,要假装相信并不是什么难事,只要有你和你哥哥的存在,我就可以完完全全地假装相信一辈子,什么二十爪章鱼也好,连一千一万爪的章鱼我都可以相信。”

“妈妈,你没有想到我会因为这么一个童年的疑惑就迈出了这么一步吧,天翻地覆的一步。”我说。

刚刚连夜启航的时候,我们所有的堂吉诃德,手拉着手,一起遥望着远处迷迷糊糊的岛,这个岛的形状倒是颇有二十爪章鱼的风范。它拥有在黑暗朝霞中露出额头的黑色的凸起,以及无数曲折而蔓延如触手的海脊。

可能船长看到的最初形象就是这个无名岛,从而他才能那么绘声绘色地给大家编绘出那么一幅地狱景象,那也恰恰就是船长日日夜夜翻腾在他脑子里的怪物吧。

凯尼在给大家开会的时候,用了如此的陈述:“你们生活的大岛被世界叫做章鱼岛。是一座在卫星上都被屏蔽的,任何船只和飞机只要接近其海域和领空就会未收到警告就被彻底毁灭神秘的岛。

“我想你们的船长对此心知肚明,因为他原本就出身于x国的military。可惜他这一次败在了’拯救这个世界上苦难孩子’的野心和宣传策略上。”

“章鱼岛的破口,利维坦这个裂缝,已经从你们这里开始打开了。恭喜大家。”

言毕大家还条件反射地看着手指,难看的伤痕累累的手指甲上并没有跳出指示。所以我们都有些不知所措。

凯尼微笑着说:“你们是不是在想,要不要鼓掌,要不要摇旗,要不要欢呼?唉,完全不用在意啊,我要这些做什么?”

是啊,原来我们自己就是二十爪章鱼岛上的人!

我率先鼓了掌,稀稀落落也有人跟着我鼓掌,然后掌声如潮,从我的周围,从整个航船,从大海,都传来了掌声,仿佛我们都被淹没在这样的肯定声中。

一瞬间,我的疑惑加剧了,我甚至开始怀念我的指甲屏,我想问问它,这样是对的吗?大家又开始一起鼓掌,在没有指示的前提下,为新的少年领袖凯尼鼓掌,而凯尼还说着没关系没关系,这样,是正确的行为吗?指甲屏,你在哪里,快点告诉我是不是这样?

我着急得快要流泪了,身心都在转瞬之间陷入了深沉而永恒的黑暗之中。我强烈地感受到,曾经船长保护下的我们的大岛也好,外面的所谓利维坦的地狱也好,仿佛都没有了差异。

世界对于我这样的人而言,似乎失去了边界。