一直以来,我都在想,如果将来我要拍一部电影,必须要有这样一场戏:

场景是城郊村子里老旧的车行

主人公推着一台红色旧旧的雅马哈小摩托停下

主人公:老细走啦,架车俾你

老板:哦,几时翻啊?

主人公:唔翻了,拜拜。

因为真的有个人在生活中像王家卫电影一样说话。

这个人叫熊。

佛山,广州,深圳。

一场突如其来的旅(chū)行(chāi)。

说来也怪。

我在距离广州100多公里的地方生活了足足五年,前三年一直只把这个几百万人口趋之若鹜的城市当做是往返学校的旅途中转站,而后的一年则是“有一只熊和一个货可以一起吃喝玩乐”的地方。

直到她们毕业,阿货跟着我从珠海到重庆,阿熊被雅思反复虐了不知道多少次,终于去了喝不起水只好喝奶全民不怕冷的腐国,广州于我又成了一个没什么意义的城市。

事实上,我从来没有停下来好好看看广州。

印象中的广州人总是很多,地铁总是很挤。

如果不是阿货和阿熊,我甚至几乎不会有对这个城市市区的记忆。

我也并没有想到赶得跟打仗一样的出差期间能够在这个已经没什么意义的城市跟阿熊碰个面。

我说,想到要见面了突然觉得会哭呢。如果我哭了,请给我一张感情丰富的纸巾。

阿熊到我酒店的时候大概晚上10点,我从老板朋友的饭局撤下来没多久,正在看同事修图。她手机欠费,在大堂借了个归属地湖南的号码给我打电话。

大概还是那么个样子,瘦了点,一样黑,背着俩双肩包,手上拿着3罐青岛,口音变得更怪了,像个竭力学着说东北话的台湾人。

房间在很深的地方。

- 走这么久你不会把我拿去卖吧?

- 你觉得会有人买你吗。

- 我又不是爱情,想买就能买。

- 拜托,你比爱情还不值钱吧。

门开了,放下包,然后我坐地上,继续工作。

阿熊给了我一个大概20毫升的酒壶,让我好好做一个酒鬼,还有一把腐国的硬币。

她开始在旁边帮我卷烟,我写东西不敢分心,同事反而成了帮我接待她的人。

她说,说好的会哭一场呢。

断断续续从她打电话发微信的只言片语听出她第二天约了人一起去佛山。

她说她得去开个房让朋友过来一起住,过了好一会儿,我才听到,那个人是何宝莹。

何宝莹诶。

我就这么莫名其妙的见到了她的第二个明恋对象,第一个我听过,没见过。

今天下午她问我:第一次见何宝莹什么感觉?我说,1.跟你不是一路人。2.很直。美工怎么可以跟律师在一起呢。

大概11点半的样子,她帮我卷完最后一根烟,说,我要过去睡啦。

我说,太早啦我一会过去找你坐坐。

她说,给你半小时。

好像我并没有起身送她们,我说,初次见面,何宝莹,拜拜。

何宝莹说,哪有第一次见面就叫人全名的。

我也没去想她这句话到底是褒义呢,还是贬义。

工作结束大概是十二点过几分的样子,我拿着房卡和烟刚走到门口,她说,睡啦,晚安。

你妹,我刚出门啊。

于是我又退了回去。

同事占着我的电脑开始修图。

我无所事事,心里想着,怎么会有这么草率的会晤呢。

越想越觉得憋屈。

我席地而坐,把她留下的烟丝过滤嘴烟纸摊在电视柜上,赌气一般的,一根接一根的卷。

我喝着她留下的青岛,赌气一般的,一根接一根的抽。

满脑子都是:

我特么裤子都脱了,你就给我看这个?

写完漫画脚本我就睡了,听同事说,她没一会儿就听到了我轻微的鼾声。

然后8点半,手机开始玲珑塔塔玲珑的唱,我几乎都已经忘了原来给她设了这么个铃声。

- 我们起来了,要去吃早餐了。

- 啊…我还没有起来。

- 没关系啊,你继续睡吧。

- 我起来吧。

- 我们随便吃点走了,你再睡会吧。

拜拜。拜拜。

中午跟同事走过上下九,走到第十甫吃饭。

我走在毒辣的太阳底下,看着逼仄的旧巷子,看着阳台上的几件旧衣服,泡在浓浓的西关味里。

然后想,为什么那么长时间我从来没跟那货和阿熊逛过这里。

这种地方,明明应该一起走一走吧。比我以为的广州有趣多了。

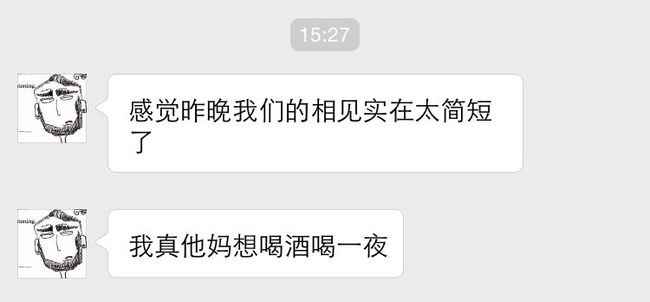

我们在一条暗暗的巷子里吃牛杂,收到阿熊的微信:

没错。

毕竟中国那么大,