陆老神仙陆谷孙,「差不多也成了林语堂和梁实秋」|逝者

昨日下午,《英汉大词典》主编、著名翻译家、复旦大学外语学院教授陆谷孙先生在上海新华医院去世,享年76岁。

陆谷孙主编的《英汉大词典》是一部1500万字的巨制,它也是中国学人独立研编的第一部大型综合性英汉词典。陆谷孙对英文的娴熟程度不仅让学生叹服,也为很多学者称道。上海译文出版社文学编辑室主任、作家黄昱宁在接受媒体记者采访时表示:「说他是『一代宗师』,一点都不过分。」

整理 | 吴呈杰

年纪迈入七字头后,陆谷孙老先生忽然发现:他们这一代人已经在悬崖边上排着队,等着一个一个掉下去了。

四年前,他参加了历史学家朱维铮先生的葬礼。朱先生是陆谷孙在复旦大学时的校友,文革期间还一起被打倒成「牛鬼蛇神」。葬礼上,陆谷孙暗暗为自己的死亡做了规划。等他死后,就只要租一条船,从十六铺开到吴淞口撒掉骨灰,尘归尘土归土,然后大家洗洗手回到船舱开一个派对,不要臧否陆某人生前如何如何,葬礼就该这样热热闹闹地结束。

2016年7月28日,一早就被陆谷孙编排过的死亡终于降临了。追悼会将在龙华殡仪馆举行,陆老先生死后撒骨灰的愿景恐怕是难以实现。不过,死亡于他眼里本就是一件稀松平常的事情,他说过:「生命本身是个偶然,个体的 to be ,or not be(生或死)都不会对时空长河留下任何影响,你不过是整个世界很微小的一个粒子。」

但陆谷孙历经76年的人生的的确确给时空长河掀起了不小的波澜。1970年,陆谷孙成为了《新英汉词典》编写组的一员,这也是他和双语词典长达40年情缘的开始。《新英汉词典》甫一面世,就在海外引起了巨大轰动,它成为那个经济落后、信息闭塞的中国难得的对世界开放的名片。《纽约时报》甚至发出了这样的评论:「看来有一批中国人,正像美国有一批『中国通』注视中国一样,也在密切注视着美国。」

事实上,这条路并非由陆谷孙主动选择,它更像是时代赠送给他的一件礼物,当然,这件礼物暗中也标好了价格。他出生于沪上的书香门第,父亲陆达成在中科院的哲学研究所工作。自1957年考入复旦外文系,8年后以优异成绩研究生毕业、留校任教,陆谷孙的求学经历可谓顺遂。然而,在1970年女儿满月那天,两名红卫兵突然闯入家门,将陆谷孙押送到长兴岛劳作,理由是陆谷孙为「裴多菲俱乐部」(由学者组成的讨论社会问题的政治沙龙)成员。为了防止其「资产阶级思想」影响青年学生,陆谷孙才误打误撞地被「发配」至复旦校园内的《新英汉词典》编写组。

《新英汉词典》的成功让当时的国家领导人意识到工具书的重要性,而中国自解放以来一直维持着无自行研编的大型英汉双语词典的窘况。1976年,为了弥补空白的《英汉大词典》的编纂工作开始了,再次投入编写的陆谷孙并没有想到,这部词典会整整耗尽他15年的光阴,并在成书后一跃变为中国外语从业者人手一本的「大部头」。

那时候,陆谷孙意识到的是,他已经能逐渐从编纂词典的过程中找到乐子了。在他眼中,一个个单词被拆解、拼凑成一个个谜案、一段段史话,需要由他拂去被时光掩埋的尘埃。后来,他在《英汉大词典》前言中写道,有志于词典编纂的学人「会从单调、烦琐、繁重、艰辛的劳动中发掘乐趣,寻求报偿。乐趣在于遨游英语语词的海洋,报偿在于翱翔英语文化的天地。」

「单调」「烦琐」「繁重」「艰辛」这四个形容词所言非虚。在《英汉大词典》编写的十余年间,编写组人员最多时据传高达「108将」,而最少的时候只剩下17个「老弱病残」。这期间有人出国,有人下海,有人直接换工作,陆谷孙甚至参加过几次同仁的追悼会。1986年,年仅46岁的陆谷孙临危受命,被委以主编的重任。陆谷孙看到了编写人员流动频繁、编写进展缓慢的问题,上任后的他像拧紧了发条,展开了和时间的赛跑。据说他的案头总是摆着这么几样东西:白兰地、咖啡、香烟和芥末。都是可以提神、却可能会对身体造成损害的东西,健康于他已然是顾不上了。

每周至少4天,陆谷孙乘班车到位于淮海路的编写组,看资料、做卡片、写词条、审校样。另外3天则在校上课,在家看稿。4203页,20万个词条,1700万字的篇幅,陆谷孙以惊人的毅力,将它们从头至尾逐字逐句通读了一遍。「直到编完,才踏实『搁笔归寝去也』。」与此同时,他还要负责审稿、排版、印刷、校对、征订等诸多环节的协调,简直就是一个庞杂系统工程的总指挥。

到1991年,《英汉大词典》大功告成。陆谷孙在校对完最后一页后,开玩笑地写下了「zzz」作为全书结尾,意为词典编成,可以睡觉去了。

陆谷孙后来在接受《南都周刊》采访时曾说:「这件事情做完了,差不多也成了林语堂和梁实秋。」林语堂和梁实秋都曾以一己之力分别主编了《当代汉英词典》和《远东英汉大辞典》,在语言学界有开山之功。

《英汉大词典》给陆谷孙带来了享誉海内外的名望,但陆谷孙并不认为编成《英汉大词典》有多么值得骄傲。他用「存者附得虚名,殊深内讼。」干脆地概括了这本词典获得的荣誉。

由陆谷孙主编的第一版《英汉大词典》

70余岁高龄时,陆谷孙先生还顶着满头白发给本科生上课。美国作家史蒂芬·金的名言「Not working is the real work (没活儿可干才是件真正棘手的事)该如何翻译和理解?」这句话是陆谷孙经常留给学生们的作业,也是他自己的切身感受。

编完《英汉大词典》那年,陆谷孙在香港遇到从事对外汉语工作的安子介。安子介对陆谷孙说:「林语堂、梁实秋他们英汉、汉英都编过,你为什么不再编本汉英词典?」陆谷孙形容当时的感觉:「这一下,我的虚荣心有点给勾起了。」这点虚荣心,又让陆谷孙将接下来的十多年时间投入到汉英词典的编纂工作中去。直到去世前一年,《中华汉英大词典》的上卷才刚刚诞生。

陆谷孙的学生高永伟曾说过一个细节。前段时间,一位台湾学者前去探望刚出院不久的陆谷孙。那时他正在家中饭桌旁吃饭,饭桌左边放一碗粥和高高三层的药盒,饭桌右边是一沓十几页的稿纸,是正在进行的《大中华汉英词典》的修订稿件。台湾学者看到后,感慨万千:「这样的人不称为大师,何人敢称?这是对事业多大的热爱和决心,才能让这个年逾古稀的老人还不愿给自己放个假?」

除此之外,陆谷孙还念念不忘那本臻于完备的《英汉大词典》:他说他心中有一个梦想,到2017年,《英汉大词典》能够完成第3次修订。「到时候,希望有更多的年轻后辈能够担起重任,免人恒悬。」

《新英汉词典》同仁合影,左一为陆谷孙

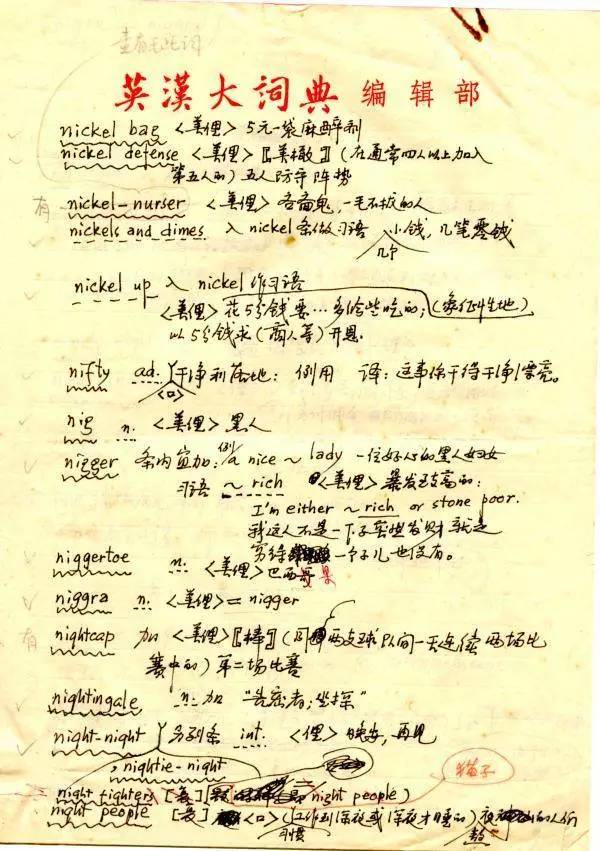

编撰《英汉大词典》时用的卡片

词条

然而,千万不要就此妄下定论,想象陆谷孙就是个苦大仇深、忧心忡忡的「老古董」模样。陆谷孙本人幽默,也认定人类需要幽默,这点,他在1993年发表的《关于幽默的断想》就看得通透了:「进取——挫折——心理失衡——再进取——再挫折——再次心理失衡」是个大致不谬的人生轨迹,于其间跌打滚爬,怎么能少了令人莞尔开颜的调剂?

因而,不喜抛头露面的老先生却特别喜欢和年轻人打交道。教书就是其中的一大乐事。曾有学生这样描述陆谷孙的课:「用一个字形容陆老师上课时的音量和气势:『轰!』——有时觉得窗外的树叶都簌簌地响喏,最后一排听得清清爽爽的!那叫一个满座生风啊,听众们就这么如饮纯醪,不觉自醉了。」课上,陆谷孙还立下规矩:一节课不让同学们笑三次,就不是好的课。

要和年轻人打交道,自然得熟练使用新兴的社交平台。陆谷孙玩起了微博,把学生们送他的花名「陆老神仙」用做账号名,给自己找到了「新工作」——在微博上回答网友们在翻译中遇到的疑难杂症。见年轻人常在网上把「同学」唤为「童鞋」,「陆老神仙」便有样学样地在微博上自称「老鞋」。

陆谷孙的弟子——复旦大学英语系教师朱绩崧讲过和陆谷孙交往中的趣事:

「这两年,每当我拿着某些所谓学术机构的大红烫金邀请函,去他家『洞府』(老宿舍楼底层,采光欠佳)领『法旨』时,他总是慢悠悠,笃姗姗,抽出一根硬中华点上,等烟浓得要他眯上眼时,才吐出一句『我看还是算了吧,侬去帮我寻只理由——这样,就讲我去美国探亲了!』

我心里总要一沉:『又是探亲啊?上个号头用过一次了,好伐!人家要想侬哪能一直不回来的呢。』

『反正侬帮我想一个说法就是了,我还要写《南方周末》的专栏文章呢!编辑朋友又在催没货了。』他很不耐烦的,双鱼座。」

年岁渐长,近在咫尺的人事常常变得模糊不清,记忆深处最干净最纯粹的东西却似乎被翻了出来。这两年,陆谷孙经常做梦想到「停车坐爱枫林晚」,是小学课本上的内容。他想:「红叶」的「红」该怎么翻译呢?是不是用fierier会比较好?

他越发认定自己的肉身活像一具傀儡。在婚宴上,周围都是人,他觉得自己的元神会跳出肉身,看别人也看自己。哈姆雷特的那句话可以算作他的座右铭:「我可以置身在胡桃壳里,却是无限的主人。」但他知道,做到这一点很难。现在,陆谷孙终于可以走出胡桃壳,也就能成为「无限」的名正言顺的主人了。

(本文资料参考中国教育报、复旦大学新闻文化网、澎湃新闻、《复旦青年》、山河小岁月、解放周末、《读书》、《南都周刊》等)