一个仅有小学文凭的“逃学生”,却当上了大学的名教授;

一个决然出走闯荡京都的“不羁浪子”,又心心念念魂牵梦萦湘西边城的家;

一个地地道道的乡下人,竟以文为媒“狂轰滥炸”,死缠烂打终俘获了一颗民国女神的心;

一个少数民族的“蛮子”,却凭借文字奠基了自己京派领袖的显赫地位;

一个在创作盛年遽然销声匿迹的“落后分子”,为了苟且偷生毅然割舍“挚爱”投身历史文物研究,虽半道出家亦在古稀之年出版《中国古代服饰研究》专著,填充文物研究的领域空白;

一个民族与文化的混血儿,被国人遗忘的“小人物”,却在离世前两年,连续被瑞典诺贝尔奖评委会内定为诺贝尔文学奖的候选人······

曾与诺贝尔文学奖擦身而过,曾在苦难的拉锯战中沉默对抗,曾以“照我思索,能理解我;照我思索,可认识人”救赎自省。

他,就是沈从文,一个生前寂寥死后荣耀的写作者和思想者。

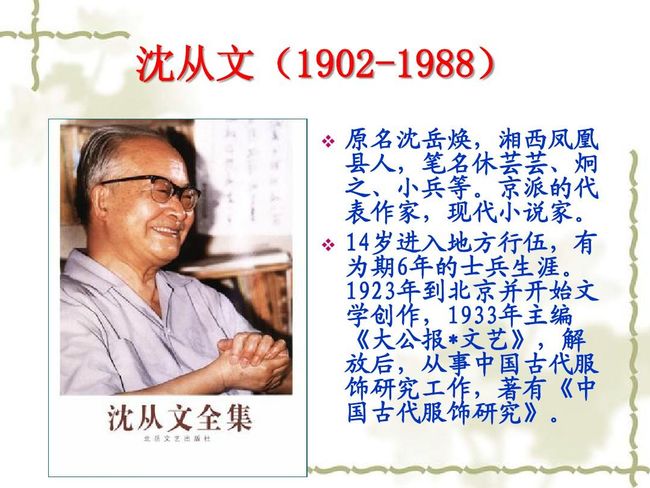

沈从文,现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物,著作等身。在中国文坛被誉为“乡土文学之父”、“文体作家”、“最多产作家”。少时即天资聪颖,才华盖世;一生淡泊名利,正直清白;性情上善若水,柔且弥坚;立志行文“沐”世,惜时如命的一介书生。儒雅谦逊中藏着匪气;痴迷婚恋中偶出旁顾;信念执着却精神脆弱;自信到自恋,也掖不住骨子里的自卑和落寞······

建国前的1948年,成为沈先生个人创作史上的分水岭。早年时期的他,仅凭一枝稚嫩的生花妙笔,借湘西边地的民俗风情,对中国唐诗宋词的古典美进行了卓越再创造,乡土人情的清新脱俗,人物刻画的细腻鲜活,淡雅流畅的叙事风格,使上世纪二三十年代的中国文坛耳目一新,一跃成为备受瞩目的耀眼新星。

在沈先生的诗化小说里,没有波澜壮阔的场景,也不见尖锐复杂的冲突,只是截取生活巨流骇浪中的一片微澜,采撷一朵浪花加以精致描摹,通过平凡人的感情世界来表现人性的真实与完美。

如果说,中国古典名人如屈原、李白是以豪放雄浑见长的浪漫主义特立于世,那么,沈先生的创作则是以浸古承前的温婉浪漫而独树一帜。在美国汉学家金介甫所著的《沈从文论》中,他被誉为“中国第一流的现代文学作家,仅次于鲁迅”。

如果说,鲁迅是以苦口之“药”来济世,用锋锐文字来揭露政治文学之漫骗、乡村愚顽之劣性,外峻内仁剖疗民族之疾,以焊铸中华,那么,沈从文则是用湘西圣“水”来沐世,以温润笔墨探讨都市雄性萎缩、乡野愚昧之魔性,外谐内庄彰显人之本心,以惠泽众生。

这些美丽的文字背后,弥漫着一种无处不在的对生命沉沦的悲痛,和对无理性冷酷历史的厌恶。在这肝肠寸断的痛惜背后,是一种觉醒,一种现代人格的建立。谁说,非得“金刚怒目”,方能发人深思?或许,春风化雨、润物无声更能渗入心底!

沈先生的作品,拥有最为广泛的读者和崇拜者。家乡人爱她的亲切,读文如喝一杯“包谷烧”;异乡人爱她的新奇,阅之如获一块“新大陆”;雅士淑女爱她的古典美,烟火俗人爱她的接地气;文人爱她的牧歌凄婉,哲人爱她的山水思辨;都市人爱她的蓬勃野性,山里人爱她的如水仁心······

然而,孜孜不倦祈求以文行侠而浴世的沈先生,最终也没能逃脱那种无理性的冷酷的淹没。沈先生作为文学家的生命,最终也融进了那一片沉重得叫人透不过气来的底色之中。和家乡那些成千累万在无奈中死于战火的青年人一样,作为文学家的沈从文在四十八岁的壮年,骤然夭折在时代的风雨中·······

一个由衷热爱大自然的人,从国家废墟中挣扎着生长而来,经历着场场浩劫,种种磨难,在任何运动中,他都不愿依附任何强劲的势力,在任何强权前,他也都是卓尔不群的傲然挺立。他的膝盖是铁的,他的灵魂是不屈的,无论是逆来顺受、赞誉有加,还是狂风骤雨、辗转流离,即使是如浮萍漂泊、海外讲学也都没能让他的灵魂跪下,他永远选择的凛然站立!

尽管,沈先生的后半生又有《中国古代服饰研究》的巨著问世,但那已不是文学,那更是一种“四库全书”式的“学问”。作为文学家的沈从文最终还是窒息在历史的沙场上。留在这里的这块石头,不过是一个跋涉者骤然止步的记录。其实,沈从文先生又何需一块石,何需一座山,何需一条河来为自己的不朽做纪念呢?只要打开他的书,你就能走进他那一片浩瀚美丽的森林,让我们向这片森林深深致敬!