斯里兰卡:关于锡兰的记忆

当时我站在加勒菲斯绿地上,斯里兰卡首都科伦坡已将近午夜。印度洋的风夹杂着大量的水汽砸在这个首都的中央公园的绿地上,我几乎是噙着泪给一个在科伦坡工作的华人发去消息,“先生,您说这么美丽的国家为什么就如此多灾多难呢?”

幼儿园的孩子们

20世纪70年代中期恐怖组织猛虎在斯里兰卡产生,这些年轻人给这个国家带来了近三十年的暴乱,杀戮,复仇与内战。一直到2009年一场血腥的战争在穆莱蒂武结束后猛虎组织才投降。然而泰米尔人的合理愿望仍未得到满足,这个国家的哀伤还在继续。

2004年印度洋海啸又给这个国家带来了至今还难以抹去的超乎想象的明显的伤痕。

巴蒂是我此行义工的负责人之一。我在汉班托特这个连手机信号都没有的闭塞小村里的最后一晚,漫长的旱季在我临走前的最后一个下午结束。雨季酝酿了数个星期带着呼啸的雷声一遍遍横扫南部的热带草原。巴蒂和我坐在夜晚的屋檐下,灯下布满了飞蛾和密密麻麻的壁虎,雨和一张幕布一样在屋檐下哗哗哗留下来。巴蒂说你眼前这一片曾经是一片森林。2004年的海啸袭击了这一片森林,冲毁了所有的东西。然而是你们中国的台湾政府出资建立的这个慈济村,人们开始渐渐在这片土地上建立家园。

他曾带我去看了后院的巨大的大象脚印,他说这里曾是它们的家,所以它们还总是习惯生活在这里。

西红柿是野生的

在汉班托特的那段时间里,习惯被回家路上放肆地长到了马路上的草原刺树钩到衣服,习惯每天看到那群长尾猴家族怀里抱着易拉罐在你面前撅着屁股一摇一摆地过马路,习惯看一群群大水牛趴在树下的水池边呆呆地盯着我回家。雨季来临后屋子里全是躲雨的虫子,女孩子们吓得哇哇叫,当地人却阻止了她们捕杀虫子说,我们不杀生,也请善待它们。

我想我能明白了那些动物眼里干净的眼神,为什么和动物园里的不一样。

汉班托特小镇镇中心。很多在兰卡的华人都说这是一个毫无亮点的镇子,孤独星球里只予了它一段话,说游客不喜欢来这里。网络上找不到任何这个地方的攻略。

昨日我去见朋友。朋友一下车,笑着看着我说南洋姑娘,你黑了好多。是的我回到了所谓的文明世界了。手机有了信号,也能上网了。朋友,工作,家人纷纷都像堵在门后的洪水那样手里握着文明世界的通信绳子牢牢的捆住了我,包围了我覆盖了我。

这就是我身处的世界。

“这个世界其实无所谓远方

每一个你的远方

都是他人的故乡”

镇子乌鸦

镇子的沿海公路

奇拉德

热带地区很好。好在它与任何我熟悉的地方都不一样,不论在何时都不会有似曾相识的想法扑面而来。你要知道那种感受就如同缠在河流中的水草,绕着脚踝,越是要逃缠得越紧。而这一回我痛快淋漓地摆脱了它,甩掉了任何一根水草。

离开慈济国立中学的最后一天我到处找着奇拉德,我对其他老师说那个多情的男人还在等着我的一包中国的大白兔奶糖呢。一起做义工的朋友笑着说今天奇拉德还没有跟你讲过情史呢。

维多利亚公园

旱季的草原风永远都大的做不了一个淑女,窗外的女学生们扎着麻花辫偷偷地看着我窃窃私语地笑着。我笑着问他们说你们有看到奇拉德吗?她们笑着互相看了对方一眼,几个姑娘笑的花枝乱颤地指着礼堂的方向说奇拉德今天在监考呢。

奇拉德是一个刚三十出头的科学老师。老师作为这个国家最神圣的几个职业之一,所有男老师都必须穿衬衫长裤皮鞋上班。奇拉德属于肌肉型的身材,很适合穿衬衫,一看就是个花花公子。他几乎都没什么课,总是在办公室里拉着同样没有很多课的我聊天。

我曾经同时交往了7个女友,他神秘兮兮地靠近我说,其实我很爱我的第一个女朋友。一直到十七岁那年有一天我偷偷地去找她,想给她一个惊喜。却发现她在街上牵着另一个男人的手。

那她现在呢?现在怎么样了?

奇拉德把身子坐了坐正说,现在她也已经结婚了,嫁给了另一个男人,在隔壁的镇子上也做了一个老师。

台湾出资的国立慈济中学

学生们上完课后需跪拜老师并亲吻他们的脚。老师受到与僧人一样的神圣地位

腿长九尺

曾经有个流浪汉说我不过是想看看世界上的其他人都是怎样生活的。然后发现原来全世界的人们都一样会开心流泪的。他们也经历着天底下所有男人经历的事情,在国家这艘船上所有人都是乘客,水涨船高,人也往上走。然而有一天狂风暴雨,船上的乘客也会像所有其他船上的人一样抓住身边所有坚固的东西祈祷着国家的生存与永不沉没。生命与尊严总是在一定程度上与国家紧紧相连,有一天遇到船的沉沦,所有人都会伤心会流泪,就如同冬天到了,大雁就要往南飞那样的自然。

我想起了那时遇到的突突车司机Jonny,他说你去了北部吗?我说没有,听说贾纳夫仍未从海啸中走出,还有猛虎组织的残留。Jonny连连摇头说不是的不是的,贾纳夫很美很美。那里没有没有那么多游客,这几年的社会环境也越来越安稳了。

这个国家会越来越好的。他说。

未处理的图。学校的一棵树

学生们在上烹饪课。进门拖鞋

Jonny

最后一天我一人去往首都附近的一个小渔村尼贡布,镇子上有一家粉色的殖民时期遗留的建筑物。还有一座有粉色祈祷室的圣母玛利亚大教堂。在镇上我还是遇到了许许多多教会学校里刚放学的穿白衬衫的高鼻梁大长腿少年,他们一堆堆站在路边怯生生地指着我,看着我笑。这个国家尚且处在游人浪潮的前端,男孩子们会站在路边害羞的和我打招呼,一旦得到了我的回应,身边的一群男孩子们对着我回应的那个男孩起哄。年轻的一塌糊涂叫人感动。

铁轨男孩

数个星期前曾在乌纳瓦图纳海滩上遇到了一个奥地利的年轻人。在认识他的第二天后我的手机便摔坏了。身在异国他乡愣是忍着10天失去手机的日子。直到回国修好手机后,那个年轻人发来消息说,我仍在斯里兰卡,并且在尼贡布。我说,那你一定会遇到一个有粉色祈祷室的大教堂。他说,也许会,他明天就会去镇子上。我说不是也许,是一定,那个镇子小到几个小时便能走完,你一定会看到那个最高的建筑。那是我在斯里兰卡的最后一日。

西萨阿曼庙,印度教中5000年前的传说中,悉多就被魔王瓦拉纳困在这个地方。在泰米尔人的现代婚礼中还是会有人专程赶来这里祈祷

我住在科伦坡一区,在尼贡布车站我只见到科伦坡一词就匆匆忙忙上车。没想到大巴竟然停在了科伦坡十一区。车上的人都带着怡然的神情下车了,只有我一个人愣在车上。司机拽着蹩脚的英文问我要去哪儿。最后终于帮我拉到一辆突突,送我上了车。

突突车司机十分健谈,他是我在斯里兰卡遇到的英文最好的突突车司机。一路上他总和我说起他曾经的客人,一个健谈的美国女孩,临走时把自己的内衣送给了他。我笑说天呐这女孩真疯狂,他说你也可以啊。气氛一下凉了下来,我冷着面说,No, I don’t like that.他也闭嘴,一路上送我到了无数个肉桂花园酒店……最后一次,他发誓说他知道我说的肉桂是哪个肉桂了。突突车开得飞快,笑着说姑娘你别担心。我是上帝派来遇到你的。

荷兰大教堂

他是对的,我终于到了酒店,下车后他执意给我留了他的联系方式。

在斯里兰卡,我遇到了好多执意要留联系方式的突突车司机。第一次是在去往锡吉里耶的路上,突突车从镇子上出发要走很远的路。司机是个24岁的年轻小伙子,他的英文更是蹩脚,却总是执意要转过头来聊天,惊得我总叫Take care! Take care!那个小伙子说,我的梦想是在丹布勒(就是他载我出来的那个小镇)开一家旅馆。我要有一个大大的房子,你拿走我的联系方式,等到下一次你回来的时候我一定会有了那个旅馆。你来住我的旅馆,我给你免费。我大笑说好啊。他转过头去接着开车,过一会又转过来说,你知道吗,你是第四个我告予梦想并说可以免费的人。我说,我真荣幸啊。他开心地一笑,耸着肩又转过了头。

西萨阿曼庙

到了酒店下车后,Jonny自豪于终于把我送到了对的肉桂酒店。我跳下车正打算走,他说你看,我就说我是上帝派来遇到你的吧!我一愣,想起在车上时Jonny说,你不会忘了我吧。我说大概也许不会吧。

在我出发之前,网上和攻略书上都说,女性游客在这里会有危险。这里甚至还有许多男性不知如何与女性相处。然而这二十多天以来,我从来没有遇到过一个不礼貌的男人。如果要说,Jonny要我的内衣应该是最过分的事情了。

在他问我会不会忘记他时,我心想,你不过只是载我一程,付过钱了就两清之人,我何以要记得你。然而就是下车的那一瞬间,他坚持地一再说是神派他来与我相遇时,我多希望他说的是真的。

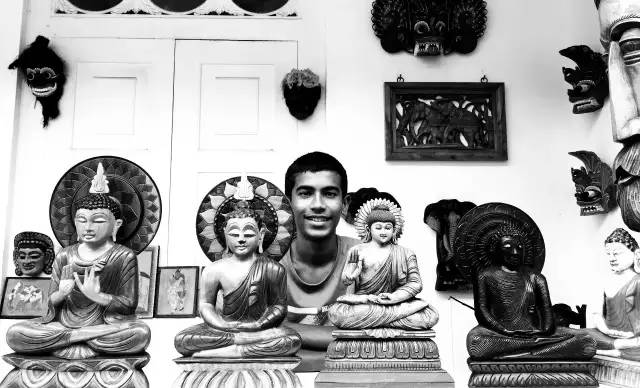

加勒古城里卖塑像的男孩

我所有遇到的人,或出于幸运或出于不幸,统统都嫁祸给天上遥遥注视着我的那个神。我的人生不管我的事,也不是我带着责任对待它,而是说控制一切的都不过是另一个人。带着这样的念头生活,我多希望他说的是真的。

本文作者:Gapper 张旻璐 (熊猫)

转自公共号:凡人五人谈