文/伊卷舒

生活中总有一些人,他们人生道路上的每一步,都踩在点子上,都能奏出不同的凡响,而且每一个音阶,都在递增向上,顺畅又飞扬。

我唯一的女同事Arlene,就是每一步都踩在点上的人。她二十六岁获得西海岸名校S大的博士,随即在东海岸找到了教职,六年之后,又顺利地拿到终身教授的头衔。再过三年,她就提升为正教授了。她的老公是环境科学系的系主任,用我们系里女秘书的话说就是 “exceptionally handsome (超级帅)”。

我觉得Arlene很亲切。记得来面试的时候,我在洗手间遇到她。大冬天的,我用冷水往脸上浇,准备给全系的论文演讲。Arlene一双湛蓝的眼睛直视着我,一字一顿地说,“最后一关了,坚持一下吧。我们每个人都是这么过来的”。她出了门,又折回来,加了一句,“放下你那些东方式的羞怯,抬起头,挺起胸”。她示范着把自己的头高高仰起,胸口耸立,后背弓成了一轮优雅的弯月。

我以为,Arlene 在我们系,一定是那个被群星围绕着的太阳。

我也暗下决心,做女教授,要做Arlene 那样的女教授。

很快我就发现,男同事无一例外地,只要一谈到Arlene,言语里多少带些微辞。像系主任拉旁塞就不止一次地告诉我,“真不凑巧,只能把你放在Arlene的隔壁,那是唯一的空办公室。我希望你别成为她的翻版”。

最有绅士派头的罗斯教授,也认真地对我说,如果在二楼待着不愉快,他就出面向系里申请,把三楼的活动室清理出来,让我搬到三楼上去。

还有几个人用了同样的一句话,“天哪,你怎么会和她成为朋友”。他们在“你”和 “她”上面都加了重音、长音。

等我明白了系里的男士,为什么不喜欢Arlene,已经是一两年以后的事了。

Arlene是纽约人,三十四五岁,高挑曼妙,走起路来,总像踩着摇滚音乐的节奏,跟着一条看不见的直线。她似乎是按照色谱的顺序,赤橙黄绿青蓝紫,来选择服饰的色调,然后再加上亮暗的调节。红是偏暗的酒红,蓝则是烟灰的钴蓝,她的发形,耳环,项链,围巾,手套......要么是那种颜色的同系色,要么反差色。

每天上午九点,Arlene的红色跑车,准时弛进安栖楼前面的停车场。遥控钥匙,发出噗——噗——噗—— ,仿佛大幕拉开前的铃声。车上的大灯小灯交相闪起,像是大幕上方的聚光灯,为了引起观众注意,做出的特效。

Arlene身披的大氅,下摆向外撒开,在封闭的走廊里,煽出猎猎的风来。那种飘逸和动感,把经济系沉闷,古板的一团厚重,划开一道大大的口子,让阳光微风细雨统统的进来。

米勒的名画《我们能做到!》(We Can Do It!),方正地挂在Arlene 办公室的门上。一位金发碧眼的女郎身着工装服,头缠红纱巾,手臂高高举起。她那双躲在弯弯睫毛下的深蓝色眼睛,直盯着每一个人,发射出一束束电波,把“我们能做到” 的信念,钻进人们的脑子里。 这是一幅二战期间,美国最著名的宣传画。

招呼了门上的红巾女郎,走进Arlene 的办公室,屋里却是一番不同,杯子上印的是意大利名画家波里切利的《维纳斯》,花瓶刻的是法国印象派莫奈的《花园里的睡莲》, 还有她去世界其他地方旅行时, 捡回来的各种石头,沙滩上粗细不等沙子和大大小小的贝壳。

在办公室最显眼的位置上,挂了一幅《在纽约的电影院里》,美国三十年代大画家爱德华﹒哈珀(Edward Hopper)的名作。在纽约的一家装饰讲究的电影院里,电影开始了。昏暗中,观众们全被银幕吸引去了。在前厅的小走廊上,站着一个金发妙龄的引座小姐,她靠在墙边,现在成了一个多余的人。她的右手托着半侧的脸颊,眼帘低垂下来。“引座小姐”在人堆里面,仍旧孤寂失落的神态,让我深感共鸣。

星期一早上,Arlene 呯地一把,推开我办公室的门,不由分说地拉起我就往外走,脸色煞白,浑身哆嗦,嘴里不停地说:“他们干的,一定是他们干的。”

顺着她的手指方向,我看见她门上的那幅画,女郎的嘴上,被人用黑笔画了两撇小胡子。

系主任拉旁塞来了,看了看,皱着的眉头, 一直没有散开。

门前围观的人越来越多,男同事的第一反应,都是情不自禁地笑出声来。他们畅快的笑,或者说,笑的畅快,从头到脚,又从脚到头的几个循环之后,才平稳下来。他们当然意识到,那笑是多么的不合时宜,所以,除了竭力收拢脸上的笑容之外,还得控制前仰后合的身子,以及嗓眼里喷出的,绝非人的声带里能够发出的音响。他们平常木讷的面孔,一时间风生水起,惊讶、窃喜、幸灾乐祸等等细微,而又繁复的心理,闪出、扩大、伫留、消失。然后,他们装着有什么大事要办似的匆匆离去,边走边用手在脸上划拉一把,像是要抹平残留的那一绺笑褶。

Arlene不断地进进出出,完全无法安静下来,头发也失去了往日的一丝不苟,嘴角两边的口轮咂肌,多了几道深深的外环线。

我把Arlene 拉到她的椅子上坐下,对她说:“现在我们能够做的,无外乎两点:报告警察,要么不去计较。可是警察来了又能怎样哪?找证人,取指纹,给这位女郎照相存档。这么有创意的篡改,没准第二天就上了网络。”

Arlene 一直阴沉紧绷的脸,松弛了一些:“我就是要大声地表达我的想法。这里是一个对妇女很有歧视的社会。听过种族歧视吧,可是黑人1868年就有了选举权,而妇女到了1920 年才有选举权。”

我深感痛心的是Arlene 的势单力薄,像是身后没有一个士兵的将军,孤枪匹马,去迎战来自强大对手的明刀暗剑。

可是就在上个星期,Arlene 还快乐的就像海边的燕鸥。我一下课回来,就看见Arlene 门上的小名字牌变了。Arlene· 奥尼尔 一夜之间成了Arlene· 麦卡锡。

“我终于又结婚了,祝贺我吧。”Arlene 满脸的兴奋。

“为什么改姓哪?”我很惊讶。

“我只想让他开心。”

系的男同事一定不相信,Arlene的嘴里会说出这样的话,也不会相信,是她自己提出改掉原来的姓氏。我正感叹着,一个小教堂里的简朴婚礼,却是十年的漫长守候,Arlene轻轻地回答了一句, “为了他,我可以舍掉一切,在所不惜的”。

Arlene 的前任是一位很有名气的海洋学家。他跟着科学考察队出海,比在家的时候还多。他们结婚三年之后分手了,因为,“他都不愿意陪着妻子去一趟意大利”。现在这位是我们学校环境科学系的教授,Arlene 第一天来学校上班,就看到一位“浑身沐浴在早晨阳光里的人……” 她觉得,他俩“曾经非常的熟悉,然而以前确实没有见过面,这大概就是一见钟情吧”。在那会儿,这位麦卡锡教授,是三个男孩的父亲,有一位金发碧眼的太太。Arlene 等了十年,麦卡锡最小的儿子上了大学,太太改嫁了一位冰球教练。他们才结婚。

我犹豫了一下,还是说了那个我一直不解的问题,

"Arlene,为什么非要以这种方式寸土必争,针锋相对呢?我们能在这个传统的男人地盘里立足,不能说明问题吗?您不认为您的那几篇论证妇女权利的文章,就是对他们的最大挑战吗?”

Arlene 腾地一下站起来, 两只眼睛仿佛能够喷出火来。

“在这里当教授,是我努力的结果。我是一步一艰难,才有今天的一切。这就是我最无法忍受的一点:他们就是不肯承认,我们能做到,更别说去承认,我们能做得更好。”

“你看看,他们口才文采都不如我,连我的板书都是最漂亮的。可他们还是排挤我。系里的大事小情,从不问问我的意见。你能相信吗?系里的招聘委员会,没有一次请我参加,也没有给我一次优秀教师奖,更别说选我当系主任了,尽管我的学生评语是4.8分(最高5分,最低1分),文章也多。”

Arlene边说边舞动着她那轻盈的手臂,她颀长的脖子,也被一阵"引颈向天歌", 抻成了一弧漂亮的半圆。

一连几天,Arlene也没有要把那张画取下来的意思。她一如既往地上课,看文章,处理数据。她办公室的门,还是用一个古董的门顶子, 固定在半开的位置。可是从她那脚下再也无法走齐的一字线,我看出了她内心的起伏波澜。

我时常惶惶不安地盯着走廊,仿佛Arlene 的门上挂的不是一幅画,而是一个火药桶,随时可能爆发什么大的战事。

第一天,男学生男老师的反应都一样,他们昂首阔步地走过女郎的面前,禁不住地爆出各种意味的笑。

第二天,男人们的笑消失了。他们快到女郎眼前的时候,总是加快脚步,迅速地瞟上一眼,然后匆匆离去。

到了第三天,男同事的脸上似乎有了一种集体的犯罪感,他们低着头,绕着走,生怕红巾女郎犀利的目光,榨出他们灵魂深处“藏着的那个小来”。

我每天从不同的角度上,在不同的光线里,看着那个嘴上翘着两撇小胡子的女郎。她也能生出好多种脸相来,愤懑,悲壮,不屈,怪慎,调侃……三天之后,我也由开始的恼怒,变得放松,最后竟看出一丝喜剧意味来。在经济系沉闷、冷漠、做作的气氛里,有了世俗的宽松。平面的一幅画,变成了立体的一部戏,静止的画面,变成了动态的交锋,并且,还有出招的先后,水平的优劣,境界的高低。

从第四天开始,Arlene 的门前一下子热闹起来,各种嗓音的“祝贺你”,他们说的是Arlene 的文章《再论平等》。这些男同事似乎忘记了时间差,也忘记了专业差。这篇文章是Arlene几个月前发表的,讨论的是家庭经济学的问题,和他们的专业方向,相隔的有几座山那么远。可这会儿,他们对这篇旧文,忽然有了非常多的兴趣,像选题,数据,文献资料……他们的措辞,如同博士生一样的谨慎, 语调也像大学生那样的谦逊,当然是在学生们大考之前的那会儿。

Arlene把头高高昂起,各种的揶揄塞进回答里。男同事们的热忱,没有被Arlene的锋芒带刺吓回去。他们几乎是以同一个姿势——靠着Arlene办公室的门框上——站在那里。他们和红巾女郎之间,要么一臂之遥,要么一掌之隔,就看他们靠着门框的左边,还是右边。男士们就这么站着,直到Arlene 的嗓子,像打光了子弹的机关枪,忽地没声了,他们才最后离去。

Arlene又走回了她那一字线的踩步法,脚步更加沉稳。她身披的大氅向左右两边的摆幅,增到极大值,习习带着风。

过了一天,Arlene带着起子钳子一堆的家伙事,让我帮着把画取下来。我这才看见Arlene挂画的时候,是一种怎样的细致又精心。她先用长长的透明塑料夹条,包住画的四边,再用凹扣的钉子,把长夹条固定在门上。我们一个个地取下钉子,打开夹条,把画卷齐,用宣纸包好,再装进她事先准备好的,像个天文望远镜似的圆筒里。

我一直以为,这幅画是印刷品,绝没有想到,却是Arlene去西海岸读博士之前,她爸爸从纽约的索斯比拍卖行,买来的真品。红巾女郎见证了Arlene的一路艰辛,终于让她父母和全世界看到,她也和她那三位了不起的哥哥一样的优秀。

我们的动作,像是在摆弄一个易碎的古董,而心里则像在操办一个追思会。在我们四手取下画来的一霎那间,我感到一阵割皮似的疼痛,就像是摘下的不仅仅是一幅画,也剜掉了自己的一部分。从此之后,安栖楼二楼东角的“三剑客“,只剩下两位了。我无不伤感地说了句: “The game is over, let’s go home.(博弈结束了,让我们回家吧) ”。这是电影《真假公主》里面皇太后的一句台词。

下周就是春假。每年的三月初,学生老师有一周的时间,跟寒冷漫长的冬天告别,满心期待地迎接带着暖阳的春天,大家或者出门远行,或者近郊徒步,甚至大睡几觉,想着好好调整放松,再回到快节奏的生活中去。

我和老公麦垛带着一双小儿女,去西班牙南部的安达卢西亚待了将近十天,那里早已是春光无限,花开草绿了。

大清早,我手里提着一盒西班牙的巧克力,哼着刚学来的弗拉明戈舞曲,快步走上安栖楼的二楼,却看到罗斯教授站在二楼东头的女生之角。他专注地盯着Arlene的门,都没有觉察到,我已经走到跟前。

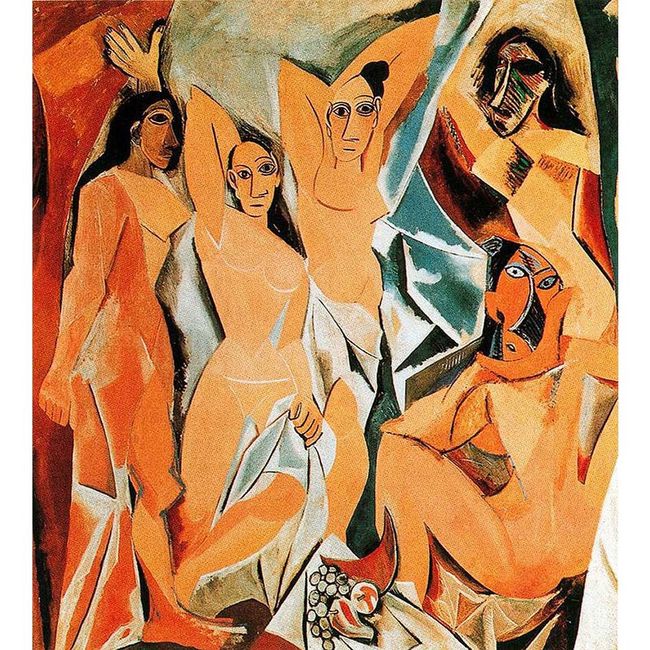

门上有一幅新贴上去的画,我仔细一看,禁不住地叫出声来,“哦, 天哪”。

五位半裸的女人,其中两位带着半人半兽的非洲面具......她们的五双眼睛,像十束探照灯,强力又冷静地射向她们眼前的人们。

那是毕加索的名画《阿维农的少女》......

【文章为伊卷舒原创,未经许可不得转载】