岁末年初,人们问的最多的问题:2017会更好吗?

翻出2005年的文字。内容无关跨年,含义或许可以借用。无关乎哪个时点,那个时代,何时更好,何时很糟,我们的人生注定如同梵高和莫奈,凋零与绽放轮番占据。

梵高、莫奈—凋零与绽放

2005年5月

AUVERS和GIVERNY,两个离巴黎很近的小镇,因为梵高(Vincent Van Gogh)和莫奈(Oscar-Claude Monet)而闻名,前者是梵高去世前创作和居住的地方,后者是莫奈倾尽情感建造的美丽家园所在。

由于一天之内要去两个地方,时间较紧,于是决定和几个同学租一辆车前往。从巴黎出发前,同行的伙伴问,是先去AUVERS还是GIVERNY?我问:你是想先忧伤后快乐,还是反之?最终决定,把快乐留在后面。

驱车西北,直奔AUVERS。春天的巴黎,呼吸里带着花草的清香。城郊的路边,郁郁葱葱的草木舒展着蛰伏了一冬的腰身,十分惹眼。

自从在伦敦的“国家画廊”看到梵高的“向日葵”开始,AUVER之行的渴望就日益在心里滋生。梵高的个人悲剧和其作品强烈的表现主义,令你睁大双眼,渴望走进他的世界。在艺术学校,很多时候是就作品谈艺术。但每个大师的作品,其实是他人生和情感经历的折射,也是那个时代的缩影。他们自己是无所谓被归入何门何派的,或者说,这不是他们创作的根本目的。对于我这种不从事纯粹艺术实践,仅仅涉猎艺术欣赏的人来说,倒是对艺术以外的事更感兴趣,总是希望着能够透过作品,看到艺术家的人生。

想理解梵高的作品,不妨看看他的足迹。对出生在荷兰的梵高(1853—1890)来说,37年的人生当中,基本上经历了人生所有的重创:和父母关系破裂、终生为贫穷所困、没有和谐的宗教支撑、为爱情所弃(第一次失恋既导致情绪危机)、患有精神分裂症、不被同行乃至社会接受、作品近千幅,生前却几乎没有人买。难怪我们的导师曾说,梵高具备那种生前默默无闻,身后声名卓著艺术家的所有“条件”。在同时代的人眼里,他的“失败”足以让人迅速遗忘,但对于后来者,他的不幸和超前反而成为传奇。

梵高唯一的朋友是小他4岁的弟弟THEO。THEO倾其所有支持哥哥的创作,后人对梵高的了解多是从他们兄弟几百封书信中得知。在梵高自杀后的6个月,THEO在巴黎因抑郁和忧伤而死。1914年,他的尸骨被移到AUVERS,葬在梵高墓旁。

虽然梵高真正的绘画生涯不过才10年,但他对自己的作品充满自信。他认为艺术家不仅仅只是画出他们所看到的,更应该画出他们所感知到的、灵魂深处的声音,色彩则是情感宣泄的工具。

在给THEO的信中他写到:“和真实绘制下眼睛所看到的一切相比,我更倾向于用色彩自由地表现我的觉感。”这与当时的“沙龙”学院派(Academy)以及追求记录下瞬时光影色彩变幻的“印象派”(Impressionism)都无甚相关,更不要说以描绘眼目所见事实为目标的“现实主义”(Realism)派别如:MILLER(代表作“拾穗者”)和COURBET了。梵高少小时清寂而压抑的成长环境使他根本不具备迎合世俗的技巧,而他孤傲而怪癖的个性又使周遭环境无法接受他。

和他同属一个时代的“印象派”画家PISSARRO就曾说:“这个人要么是个疯子,要么就是远远走在我们前头。”这些,和梵高对自己艺术天赋的极度自信形成强烈的冲突。创作成为他逃避世事的唯一途径。他生命的最后70天在AUVERS度过,期间创作了80多幅作品,目前均收藏在世界各地知名的美术馆里。他在自杀之前写给THEO的信中说:“我无法改变一个事实,就是没有人要我的画。但总有一天,他们会认识到,这些画和创作它们所用的那些颜料相比,更有价值。”

到达AUVERS,一个安静、朴素的小镇。乡间的小路,曲曲弯弯;两边依地势而建的房舍和小花园,少有敞开的窗子;不远处的田野和近处的柏树,撩动着对梵高一幅幅画作的回想。这里的安静使我们不得不连说话都压低声音。

可能是为了让自己心理准备更加充分,我不想马上去看梵高的小屋。于是取道先去Le Chateau d’Auvers sur Oise,一个中小规模的美术馆,参观那里一个关于19世纪法国“印象派”诞生、延革的展览。由于塞尚(CEZANNE)也曾在AUVERS生活、作画,所以这里关于“印象派”的推介非常全面、生动。出了Chateau,我们又直奔GACHET医生的房子。GACHET医生受THEO之托,曾一直照顾梵高,他本人也是一个业余画家,和梵高、塞尚都是好朋友。只是后来梵高精神分裂极度严重,认为GACHET也有病,两人关系一度破裂。1890年7月27日,梵高朝自己胸口开了一枪,并坚持走回他在Ravoux夫妇的住所。是GACHET医生为他包扎伤口,并通知THEO。29日,梵高在THEO怀里死去。

GACHET医生的住所在一座小山旁边。房前有个小花园,屋后有个依小山而建的园子,长满花草。梵高为他画的肖像和一些作品的复制品,被装祯在四周。和梵高一样,GACHET医生也酷爱日本的版画,在他家里还看到塞尚为他作的素描。

走出GACHET医生家,沿着以他名字命名的小路一直往东走,约25分钟,左拐进一条幽静的小街,我们来到了Ravoux Inn,梵高度过他生命最后时光的地方,一座普普通通的两层小楼。

来这里的游人并不多,沉默拾级而上,阴暗的楼梯、阴暗的石头、狭窄的楼道。到了二楼,梵高的房间就在眼前,一间7平方米、带一个小天窗的屋子。里面只有一把椅子,就是梵高作品中放烟斗的那种椅子。光秃秃的四壁,和一百多年前同样阴冷。在这样的空间里,人生会被压缩成怎样,不得而知。然而被压缩的渴望和绝望,亦可以成倍地释放;对梵高来说,唯一可以令他释放的举动,便是背上画布,去涂抹色彩—他和这个世界唯一可以连接的语言:如漩流般涌动的形态,模糊的景物和人,毫不妥协的、只存在于他理想世界的幻彩,如同一个被抛弃的人,死守着自己去爱、去表达爱的最后权利,任由这个世界对他关上所有的门,只留给他7平方米,在那里,他握着唯一的亲人THEO的手,数算完人生最后的时刻。

讲解员是个当地的法国女孩,英文很有限。她说,现在梵高Institute在积极筹款,希望能买下一幅梵高的代表作放在这间屋子里,但还缺四千万欧元!而且一旦有了画,整个Ravoux Inn的安全防卫系统全部要强化,以防窃贼,这又需要一笔钱。

如果梵高知道,百年后人们要费如此周折把他自己的画放到他自己的小屋子里,他会做何感想。如同当代人把梵高的作品风格归为“后印象派”和“表现主义”一样,其实之于梵高,最好的概括莫过于法国诗人波德莱尔的短诗:

“他生下来。

他画画。

他死去。

麦田里一片金黄,

一群乌鸦惊叫着飞过天空。”

这个世界在他有生之年没有给他任何回应。如同梵高的那幅“Four Cut Sunflowers”。很多人知道他给高更(GAUGUIN)画的“向日葵”,其实最震撼的是“Four Cut Sunflowers”!

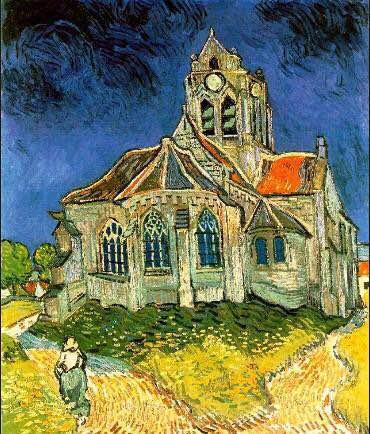

带着这种情绪,告别Ravoux Inn,继续向东,经过梵高画笔下那个质朴、古老的教堂,来到一片稻田围绕的墓地。

从正门进入,向左绕行,不久便是梵高和THEO极其普通、其上长满青藤的墓碑。周围的墓碑错落纷呈,许多装祯得非常奢侈,反衬着这个角落的寂廖,那种身在异乡的冷落。今天,无论外面的世界赋予梵高怎样的光环,AUVERS,他的小屋,他的墓地,其实才是他生命轨迹真正的浓缩。

我们的车子启程前往GIVERNY了。耳边萦绕着一首歌:Starry Night(星夜)。这是纽约的创作歌手唐麦克林(Don McLean)纪念梵高的作品。Starry Night也是梵高著名的画作之一,而这首歌的另一个名字VINCENT,则是梵高的名字。

Starry, starry night

Paint your palette blue and gray

Look out on a summer's day

With eyes that know the darkness in my soul

Shadows on the hills

Sketch the trees and the daffodils

Catch the breeze and the winter chills

In colors on the snowy linen land

Now I understand

What you tried to say to me

And how you suffered for your sanity

And how you tried to set them free

They would not listen; they did not know how

Perhaps they'll listen now

......

同学们让我cheer up,因为一小时之外的GIVERNY,世界如此美好。

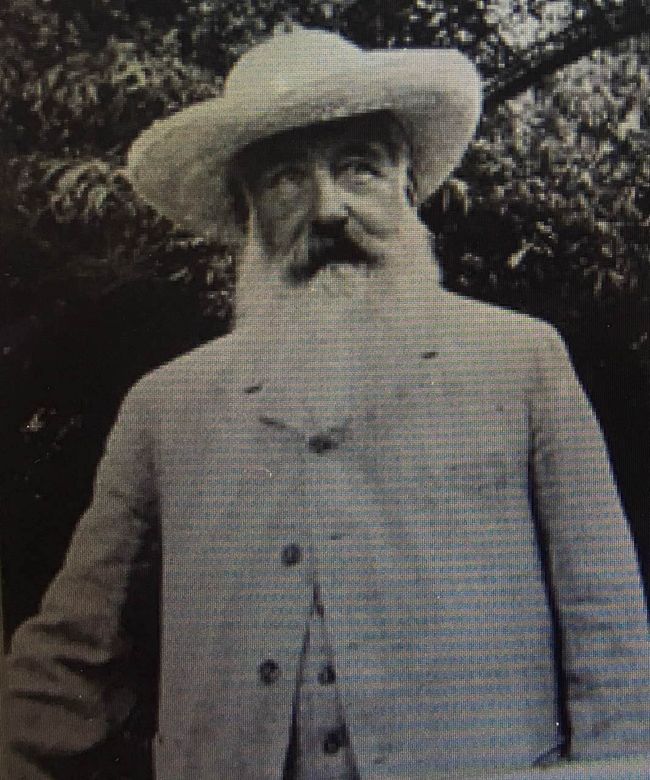

莫奈的一生给予你希望。他比梵高早出生13年,晚去世36年,整整活了86(1840—1926)岁。莫奈的成长并不一帆风顺。他生在巴黎,家境并不宽裕,少小时对学业了无兴趣,但很活络,靠给人画木碳漫画赚钱;在诺曼底的海滩上,他遇到了艺术家欧仁·布丹(EUGENEBOUDIN),欧仁后来成了莫奈的良师益友并教授他学会画油画。之后,莫奈曾在阿尔及利亚服过两年兵役。1862年,他在巴黎加入了格莱尔(CHARLES GLEYRE)画室。在那里他结识了雷诺阿(RENOIR)、巴齐耶(BAZILLE)以及西斯里(SISLEY),这些日后“印象派”的代表性人物。

十九世纪的法国,是全世界艺术文化的中心。铁路的开通、管装颜料的出现,只在画室做画的传统被摒弃。年轻的艺术家,开始背上画架,进入更广袤的空间,尽情涂抹大自然赋予的色彩光亮。这意味着,他们将不得不与传统的宗教、神话题材的创作手法决裂 -- 那种人为的室内光线和色调,以及当时学院派推崇的技法。他们看到一个全新的、可以捕捉瞬间光影变幻的室外创作世界。“要表现瞬间的变化,就要创造新的画法”,但此举招致了当时占统治地位的学院派的封杀,一年一度的“沙龙画展”,印象派作品无缘入围。年轻的画家们只好自己举行独立画展。

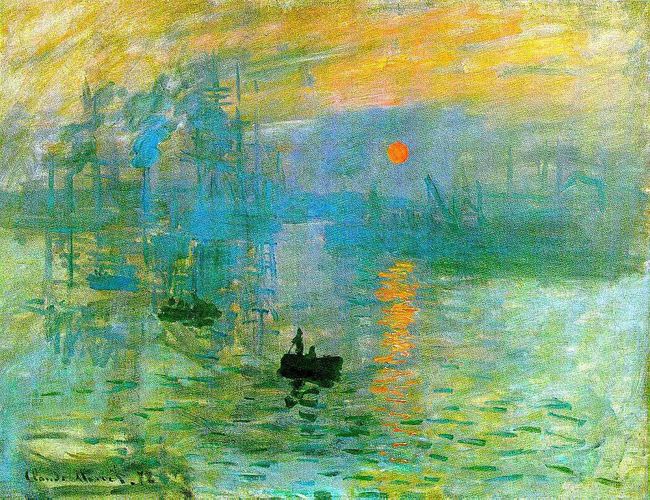

1874年,莫奈以Le Havre一处风景为背景创作的《印象·日出》在第一次印象派画家展上亮相,如今它陈列在巴黎的Musée Marmottan-Monet。根据这幅画的题目,艺术评论家LOUIS LEROI提出了“印象派”的说法,既按照正常的欣赏习惯,他根本看不出莫奈画的是什么,只有一些模糊的“印象”,言语间充满了对这种画技的嘲讽和贬低。

一度,莫奈和所有的印象派画家一样,财务上捉襟见肘。但他对自然与艺术的迷恋,对所谓“市场”和“成功”的比较现实的态度,使他得到了一些富有同行(BAZILLE和CAILLEBOTTE)和经纪人(Art dealer)的持续支持。19世纪80年代,莫奈开始周游欧洲各国,尽情捕捉他所迷恋的“光”“影”和“色彩”,执著地延续他与传统陈规告别的旅行。他的画布开始记录法国、英国及地中海的日出日落,天光水色---晨曦的清澈、正午的炽烈、黄昏的迷离;海的涌动,溪的微澜,风吹过的叶尖,莫奈沉浸在光带给他的奇妙感受中,也创立了自己对光线的描绘意境,让他的画笔,凝固一个又一个动人的瞬间,在感染了那些眼睛习惯于人造光线的巴黎人的同时,他自己也与大自然水乳交融……

1890年,当梵高在几十里外的AUVERS挣扎在自我毁灭的边缘,莫奈已经成功地被巴黎所接受,开始在GIVERNY购置、建筑自己被自然环抱的房屋、花园、池塘、小桥,和第二个妻子ALICE及8个孩子(2个是自己和前妻的,6个是ALICE带过来的)过着田园般的生活,并开始创作他著名的睡莲系列、卢昂大教堂系列及稻草堆系列。此时的莫奈,已无需行走天涯来追逐光的身影。从一天当中太阳投向池塘的不同影象,从晨昏赋予田野的金灿与萧肃,“光的诗人”,已经可以用身边最朴素的事物,展现光线下的世界。

进入GIVERNY,我们沐浴着春天的暖阳。在AUVERS冰封的心,开始融化。

莫奈的房子、花园和池塘,承蒙世界各地热爱他的人的慷慨解囊,在五月的芬芳中容颜绽放。

穿过窄小的入口,满眼的姹紫嫣红扑面而来。

莫奈的家园,由花园、池塘和青绿色的房子构成。花团锦簇的庭院,当年动用了8位园艺师设计而成,展现了莫奈将艺术与自然融为一体的构思。

层层迭迭的花丛后方是一栋青绿色的长型楼房,那就是莫奈的家。和梵高小屋的寂廖及仅有一个当地讲解员相比,这里上下两层有10几间房,挤满了从世界各地慕名而来的游客;更有穿戴整齐的安全保卫人员礼貌地提醒你,不要在室内拍照。画家生前的起居习惯,在这里都有迹可寻。日本浮世绘作品,广重、北斋等画家的版画随处可见,还有塞尚,MANET, RENOIR, DEGAS, COROT, SARGENT等同代艺术家的画作。房子左侧就有一栋大画室绕着清幽莲池,这里成就了莫奈晚期作品《睡莲》。

晚年的莫奈,已经公认是法国最著名的画家之一,“印象派”最伟大的实践者。他对自然的爱,他所留住的色彩世界和光影瞬间,完美地体现着人生“稍纵即逝”却又“永恒”的含义。和梵高一样,创作成为莫奈呼吸的一部分。老人虽然晚年患白内障,但还是画到1926年12月5日去世为止。

告别GIVERNY的花红柳绿,我们启程返回巴黎。路上,法国司机操着半生不熟的英语问我们最喜欢哪里。我们反问他,他笑着说:我不懂艺术,但我喜欢莫奈,因为他的东西好看。

此时,午后的太阳依然光艳迷人,映衬着远处金黄的油菜花。如果莫奈在的话,他定会凝神眺望,然后用油彩幻化一幅图景,满心温暖,带着诗意……但我心灵的另一端,仍被梵高占据。或许,他注定是一轮高于这个世界的清冷孤月,照耀暗夜里的挣扎。

莫奈和梵高,可以说是性格决定命运;可他们的境遇与结局,又何尝不是我们自己的人生―凋零与绽放轮番占据。