文|苏阙

我永远记得第一眼见姚苏锦时的惊艳。

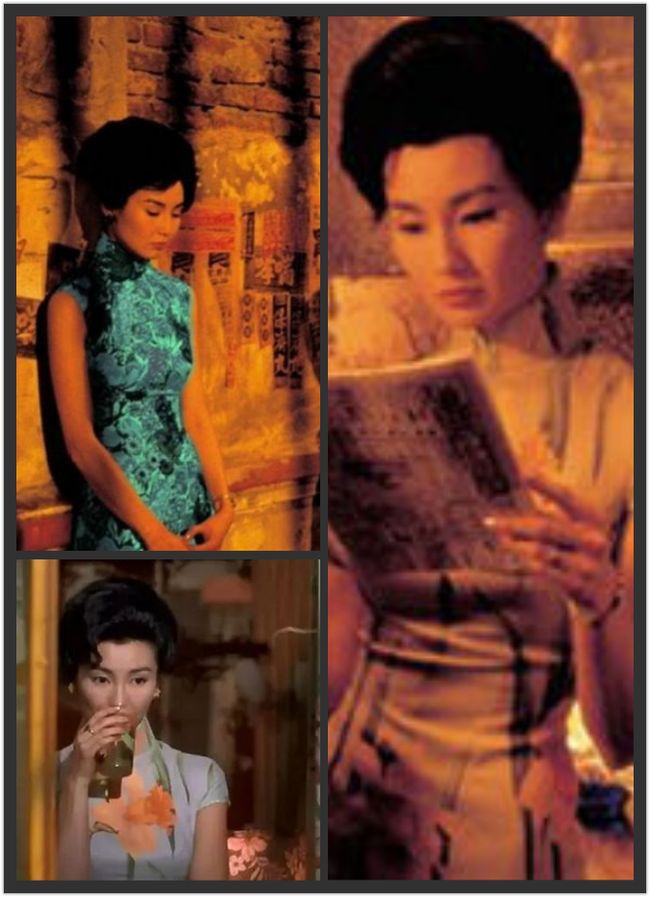

那天,她穿了一件酒红色的旗袍,扭着腰肢,斜坐在咖啡馆吧台前的高脚凳上。玉腿交叠垂落,翘着的裸露的足尖涂了正红色的指甲油,任由一双黑色尖头细高跟散落一旁。

她一手扶着额头,另一手一遍一遍地来回碾着咖啡杯把儿,十指蔻丹。挽起的头发垂了一缕在额前,遮住了少半边脸。吧台上方昏黄的灯光打在她身上,光影交错,整个人美得就像一副年代久远的画报,迷离而深刻。

那日,沈星介绍了一份咖啡馆服务员的工作给我,我去面试,推门进去环顾着找沈星,却为那摸暗红色的影子失了神,留得风铃在头顶叮叮当当作响。

我从未见过一个女子如她那般,安静得有些凄凉,凄凉得又那么美,美得又有些不真实。

沈星拽过我坐下,帮我点了一杯咖啡,告诉我,那个漂亮的女人叫姚苏锦,问我像不像恐怖片里民国年代的女鬼。

我还未做声,坐在沈星旁边的男人就狠狠瞪了她一眼。她便讪讪地收起了嘴边的嬉笑,换了一脸严肃。

沈星旁边的那个男人,是她的哥哥沈约。我曾无数次在沈星手机上见过他的照片,听沈星数落她这个“穷三代”的摄影师哥哥。

那日一见才知,那些不过是沈星与我说的玩笑,那样朗朗如明月之人,怎地也不能是依靠沈星在快餐店打工混口粮的人。

我眼见狭隘,竟曾信以为真。

沈约走过许多地方,看过许多风景,也拍过很多照片,在所谓的圈子里也甚有名气。

沈约喜欢姚苏锦。她是撞进他眼里的风景,穿过他的镜头刻在他心头。

沈星却不待见姚苏锦。一个从骨子里都浸透着忧郁的女子,怎能配上她如太阳般耀眼的大哥?

那天我面试过了,是咖啡馆的咖啡师秋把我留下的。后来我才知道姚苏锦是那家咖啡馆的老板。

姚苏锦每天都穿不同的旗袍,要一杯咖啡,也不喝,坐在吧台前的高脚凳上或是落地窗前的沙发上发呆,一待就是很长时间,直至眼前的咖啡凉得透彻。

有一种人,与生俱来带着磁场,让人即使不能靠近也巴巴地希望多看两眼。

最初,我只是偶尔装作不经意地瞥几眼姚苏锦,后来发现她并不在意周围,便愈发明目张胆地盯着她看了。那段日子,边擦洗咖啡杯边盯着姚苏锦看已经成为了一种可怕的习惯。

一个人的心里究竟装了什么才会那般忧伤,忧伤到对周围一切都漠不关心。

有一次我终于忍不住问秋。秋在这里呆了五年,总会知道点什么。

秋说,老板曾经爱过一个人,那个人死了,这间咖啡馆就是他留给老板的定情信物。

你见过他吗?那个男人。

嗯,咖啡馆开张前见过一面,是个大帅哥,就是他聘我做这家咖啡馆的咖啡师的。那时,老板就陪在他身边,坐在咖啡店的高脚凳上,抛着苹果,两条腿一荡一荡地来回晃,笑得特别幸福。可是,一个月后咖啡馆开张,我就没再见过那个男人,也没再见老板笑过。

我很难想象那个秋曾见过的那个快乐的姚苏锦,似乎是俏皮的模样。

你想见他吗?那个男人。楼上有他的照片。秋说。

姚苏锦就住咖啡馆的二楼,只是我从未上去过。

有一日,咖啡馆来了个女人,姚苏锦在二楼接待她,秋叫我送咖啡上去。

那是我第一次上二楼。

正对门背靠窗户置了一张有两米长的工作台,台侧置了高的、矮的模特架,台面上铺着绸子和纸板,之上散着各式尺子及剪刀,一侧嵌着一台缝纫机和一盏台灯,旁的收纳箱里排满了彩线筒及各式各样的纽扣、饰品,散落了一地彩色的边角料。靠近工作台的墙上琳琅满目的挂满了各种质地、颜色的绸缎料子。贴墙根置了两支一米多长的衣架,挂满了旗袍,明亮艳丽的、清新简约的、华丽性感的、知性优雅的,目不暇接。

工作台斜对角的方向,放了一组沙发和一张茶几,旁的墙上嵌了书架和酒柜。

我把咖啡端过去放好,收起盘子转身就看见对着窗户那面墙挂满了照片,阳光在玻璃镜框上折射出耀眼的光芒。

照片里的姚苏锦笑得那样明媚,我都快认不出了,她挽着的那个男人,大概就是秋说的那位吧,英俊成熟,看起来比姚苏锦要大五六岁的样子。

后来的日子,不时会有女人来找姚苏锦定做旗袍,或取旗袍。每次来人,我都会屁颠屁颠地端咖啡上去。

秋开玩笑说,你不会是喜欢上老板了吧?你看她的时候眼睛都是直的。

我朝沈约的方向努努嘴,喜欢老板的人在那。

沈约几乎每日都来,带着他的单反,点一杯咖啡,盯着姚苏锦两眼放光,坐很长时间,然后离开。

终于有一天,他站起来,一步步走向姚苏锦。我和秋紧张地屏吸看着,连手里擦杯子的动作都停下了。

沈约将一张自己摄影展的入场券放在吧台上推到姚苏锦面前,“这是我的摄影展,真希望你能赏光”。

姚苏锦扫了一眼那张展券,突然停下手上搅咖啡的动作,目光呆滞盯着展券,泪水顺着脸颊流下,啪嗒啪嗒地打在吧台上。

沈约摄影展的那天,我和沈星去了,姚苏锦也去了。那天姚苏锦化了淡妆,涂了浅粉色的唇膏,一袭白底浅蓝色碎花旗袍,指尖也不是鲜艳的红,透着淡淡的粉色,挽起的长发也放了下来,编了好看的发辫,清纯的模样就像天上飘过的白云倒影在湖面上。那是我从未见过的姚苏锦。

沈约的摄影展有一半都是姚苏锦的照片。姚苏锦伸手轻轻摸过照片里的自己,一张又一张,沈约亦步亦趋地跟在她身后,直到她在一张布达拉宫的照片前停下。

布达拉广场,她曾在那里辫过彩色的发辫,穿过藏族的服饰,张牙舞爪地拍过照片,请广场前乞讨的女孩吃过东西,和他一起祈祷过。

“你姓苏吗?”姚苏锦突然扭头问她旁边站着的沈约。

“我姓沈,沈约,约定的约。”沈约话还未说完,姚苏锦就扭头掩面离开了。

留下一脸茫然的我们。

我每一次端咖啡去二楼,都会抓住一切机会看那面照片墙。我好奇里面那些我不知道的故事。

那一天,客人离开,我去二楼收拾杯具。

“你叫什么?”姚苏锦从身后书架底层的柜子里取出一瓶红酒和两只酒杯。

那是姚苏锦第一次和我说话,以前我向她问好她也只是偶尔点点头。

“苏阙。”我说。

“也姓苏啊,介意陪我喝两杯吗?”姚苏锦将一只杯子递给我。

我接过来,她请我坐下,在杯子里倒上酒。

他也姓苏,我母亲也姓苏。姚苏锦呡了一口酒。你也姓苏。

那天姚苏锦喝了很多酒,哭了,说了很多事。

她十岁那年,母亲病重辞世,留给了她一箱一箱的旗袍和无尽的哀思。她的母亲一生挚爱旗袍,说那是最能展现东方女人身姿与美的服装。

两年后,她的父亲另娶了,那个女人也姓苏。她不喜欢那个女人,那个女人自然也不喜欢她,说她是一只喂不熟的白眼狼。

父亲的婚礼上,她第一次见他,细碎的短发,一袭黑色礼服,像从偶像剧里走出来的男主。后来,她才知道他是那个女人的弟弟,苏沈约是他的名字。

喝了酒的姚苏锦趴在照片墙前,指着照片中的苏沈约一遍遍呢喃他的名字,一遍遍告诉我照片中的那个男人叫苏沈约。

继母相继给她生了弟弟和妹妹,弟弟、妹妹很可爱,父亲回家第一件事就是去抱抱他的一双儿女。姚苏锦觉得自己一下子从白雪公主变成了灰姑娘。

她讨厌弟弟妹妹在家里吵吵闹闹,拿凳子在木地板上刮出刺耳的声音,她吼他们,他们就哇哇大哭。家里的阿姨会放下手头的工作过来哄孩子,那个女人也会颠颠地跑过来抱起她的小宝贝冲她翻白眼,父亲也会跑过来抱起另一个孩子骂她不懂事。所有人都围着家里的新面孔打转,而她不过是个局促的局外人,格格不入。

陪着她的只有冰冷相框里母亲的照片,还有母亲留下的一箱一箱的旗袍。她烦的时候会把音响调到最大声,与外面的吵闹声一较高下,继母会跑来咚咚咚地敲她的房门,骂骂咧咧直到她关了音乐。

上了高中,她开始住校,避免一切和他们接触的机会。高考之后她报了服装设计,以后她要做最美的旗袍。

那个暑假,苏沈约从国外留学归来,住到了他们家。弟弟妹妹很喜欢他们这个小舅舅,一天天围着苏沈约上窜下跳的。她见不得他们快乐的模样。凭什么世界是快乐的,只有她是悲伤的。她疯狂的摔东西,吓得两个小东西怔在那里哇哇大哭。苏沈约只是抱他们离开,叫阿姨过来把地上的碎片打扫干净。

那时她和苏沈约还只是呼吸着同一个房间的空气,不讨厌也谈不上喜欢的程度。

有一次,她忘了给房门上锁就出门了,回来时弟弟妹妹在她房间里上窜下跳地打水抢玩,把房间弄得乱七八糟,弄湿了妈妈留给她的旗袍。她抓狂了,把弟弟拽过来摁在床上狠狠地打了他的屁股。妹妹跑去告状,那个女人过来后,拽起她狠狠地扇了两巴掌,扇得她牙龈都出血了。

姚苏锦捂着脸怒目圆睁,那个女人生气地踹了姚苏锦母亲留下的箱子,说,那不就是死人穿过的几件破衣服吗?只有姚苏锦当它宝贝。

姚苏锦疯狂地冲上去挠她,被苏沈约拦住了。苏沈约从背后紧紧地抱住她,束缚着她的双臂。她狠命地踩他,咬他,他也不松开,直到所有人都离开才把她松开,弯腰替她抹眼泪,为自己姐姐的行为道歉。

她拍开他的手,顶着一头乱糟糟的头发,烧了水,含泪一件一件的把母亲留给她的旗袍洗过。苏沈约蹲在旁边帮她淘洗过的衣服,她让他放下,他不放,她挤开他,他就去洗盆里的那些。

苏沈约帮她晾衣服,不小心刮坏了一件。他知道那些旗袍对于姚苏锦有多重要,对于自己的不小心满满的愧疚,只能不停的道歉。姚苏锦看着他这个模样,突然间手无足措了,蹲坐在阳台的墙角哭起来。母亲离开后的那么长时间里,第一次有人注意着她的情绪,向她道歉,她也不用张牙舞爪地保护自己。说实话,她讨厌那样的自己。

那天,苏沈约还准备了煮鸡蛋和冰袋,帮她敷了肿着的眼睛和脸。姚苏锦说谢谢,苏沈约说对不起。

如果世界对你是冰冷的,突然出现一个人给你温暖,那么你很容易就会爱上他。

姚苏锦上大学之后,苏沈约偶尔会去看她。他们嘻笑怒骂像朋友,或者更亲密。她开玩笑地叫他小舅舅,他会捏着她的鼻尖让她叫哥哥。

姚苏锦大学快毕业的时候他们在一起了,苏沈约为她准备了毕业礼物,就是那间咖啡馆。一楼是咖啡馆,二楼是姚苏锦的工作室和他们住的地方。苏沈约设想着他们能够偏安一隅自此相伴余生。

姚苏锦的父亲和继母知道了这件事。继母指着她的鼻梁骂她不要脸、小贱人,苏沈约把她护在身后,继母扇了他,痛心疾首地说他们这是乱伦,白送他读了那么多书。

那天,姚苏锦收拾了所有东西离开了那个已经不能称之为家的地方,带着苏沈约住进了咖啡馆。

姚苏锦说,那天苏沈约就坐在我坐的那张沙发上,她窝在他的怀里,说:“我们私奔吧,毕业旅行去西藏怎么样?听说那里最干净,天空干净,湖水干净,颂经声能拂去心灵的尘埃。”

苏沈约说,好,中国他最想去的地方就是西藏。他热爱户外运动,西藏对他来说是挑战,是一场特别的旅行。

那时的西藏,还不是一个被人说烂了旅行圣地。苏沈约浏览了许多资料,制定了攻略,他们收拾了行囊,风风火火地开车上路了。

姚苏锦说,在西藏她看过了此生最美的风景,见到过许多可爱的人,也又一次失去了她生命中最重要的人。

迎风招展的彩色经幡,被风梳理过的白云,湛蓝澄澈的天空,倒影在如玉似镜的湖面。布达拉宫广场前给她辫彩辫双手粗糙的老阿妈,戴着小毡帽双颊绯红乞讨的小姑娘,大昭寺披着土红色袈裟帮他们拍照合影的腼腆的小和尚,借住的民宿里可爱纯朴请他们吃糌粑、酥油茶的藏族夫妻。

姚苏锦顶着一头彩辫,穿着租来的藏服,在布达拉广场前,问正在给她拍照的苏沈约,“你知道仓央嘉措吗?”

“那是谁?”

“一个伟大的诗人,他在这里写过最美的情诗。那一月,我所转动的经筒,不为超度,只为触摸你的指尖;那一年,我磕长头匍匐在山路,不为觐见,只为触摸你的指尖;那一世,我转山转水转佛塔,不为修来世,只为途中与你相遇。美吗?”姚苏锦背着诗拗造型。

“美,但不及你美。我要用一生为你写一首最美的情诗,专属于你的情诗。”

姚苏锦又续了一杯酒,酒瓶里的酒已经下去大半瓶了,往日那个优雅美丽的姚苏锦哭得眼皮浮肿,形容憔悴。

她没想到布达拉广场前苏沈约许过的誓言会一语成谶,而他的一生又那么短暂,他们的旅程才刚刚开始,他的旅程就先结束了。

那天他们结束了拉萨的行程,驱车前往日喀则。攀一次珠峰是苏沈约的梦想。那天晚上天降大雪,并不适合驱车赶路,可是苏沈约觉得天还未全黑,路上车辆又少,而且再有一个多小时他们就能到有村落的地方,那么姚苏锦就能睡个好觉了。

那天姚苏锦有些感冒, 裹着毯子在车上睡得迷迷糊糊,身子被剧烈地甩了一下,脑袋撞到车玻璃上生疼,朦胧中被卡车的大灯晃了眼睛,苏沈约侧身护住她,接着她听到一声巨大的爆炸声,在寂静中突兀又沉闷,是那辆卡车。她睁开眼,感觉到有粘稠的血液流下来糊住了视线,她不知道那是苏沈约的血还是她的,脑袋和耳朵里嗡嗡作响。她颤抖着去摸手机,拨电话求救,信号不太好,时有时无的。她喃喃地叫苏沈约的名字,一点回应都没有。苏沈约的鼻息打在她脸上,越来越微弱。她无助地落泪,泪水混杂着血水在脸上划过,痒痒的。她不能睡,她要救苏沈约。她感受到苏沈约的体温一点点流逝,自己的身体也越来越冷。

后来一辆过路车救了他们,只是苏沈约还未到医院就停止呼吸了,而她昏迷了5天,在拉萨的医院里躺了一个多月,才抱着苏沈约的骨灰搭飞机回来。

如果不是苏沈约,她活不下来。她的命是苏沈约拿命换来的。

姚苏锦第一次给继母打电话却是因为苏沈约的死讯。纵使以前谁对不起谁,从那天开始,她都再无颜见那个女人了。继母抱着苏沈约的骨灰哭成了泪人,念叨着那都是报应,踹翻了她的轮椅。

姚苏锦说,在西藏,人死之后是要天葬的,所谓天葬,就是在喇嘛的诵经声中让秃鹫分食死者的遗体,这样他们就能回赎前世罪孽,灵魂随秃鹫的起飞而升天,得到自由,不被凡尘而扰。不像沈约,化成一把骨灰都不能得到安宁。

那天之后,姚苏锦再也没有回过原来家,咖啡馆就是她的家。

她绝望,她想随着母亲和苏沈约一同离去。可是不行,她得活着,她的命是苏沈约拿命换来的。她不但要活着,还得精彩的活着。这间咖啡馆里有她母亲最爱的旗袍,有她和苏沈约最美好的记忆,他们都看着她呢,她得活得精彩妖艳,可是除了妆容,别的她都办不到。

她从不敢喝咖啡,她害怕清醒,她又不敢睡熟睡,沈约离开场景在梦里总是那样真实。

每个睡不着的晚上,她只能不停地裁剪,不停地踩着缝纫机做旗袍,每个在噩梦中醒来的早晨,她只能大口大口地喝白开水。

一瓶酒见底,姚苏锦摊在沙发里睡着了,喃喃呓语还是苏沈约的名字。我浸湿毛巾擦去她脸上的泪痕,把她拖进卧室放在床上盖好被子。房间很大,床很大,布置的很温馨,墙上挂了超大幅的两个人的合影,姚苏锦双手抓着身后苏沈约环抱着她的胳膊,翘着一条腿笑得很灿烂。

想来,苏沈约曾经许给过姚苏锦一个多么美好的未来,只可惜却成了一场梦。

屋里照片上的姚苏锦,几乎都笑靥如花,化着淡淡的妆容。

那样清纯的妆容,不就是那日沈约摄影展姚苏锦特地化过的妆吗?摄影展那天她大概是侥幸的期待沈约不过是换了一张脸的苏沈约吧,她想要忽略曾经抱过苏沈约骨灰盒的事实,可是现实给了她狠狠的一巴掌。

我把姚苏锦的故事说给沈星,沈星哭得稀里哗啦的,又将这些事讲给了她哥。

沈约还是每日都来,还是每日坐在老位置看着远处的姚苏锦,只是每天离开时都会留一张字条,几张照片。

他说,如果以前是对姚苏锦外表的迷恋,那么,从他知道那些往事感到心疼的那刻起就是爱了。如果西藏埋葬了她的爱情,那么,他愿意背负骂名去掘坟。苏沈约未陪她走完的后半段旅程,他陪她走,只要她愿意,不,不管她愿不愿意。

欲知征文详情,请点击: 【行走西藏】征文:最美的记忆在路上

我是苏阙,我最大的愿望不过是你看完了全文并留下了痕迹。#^_^#