上一节 第五章:(二)高能量中心

第五章 创意之地

(三)城市:创意的磁性 Cities: creative magnets

理查德·佛罗里达在创意阶层的“3T”准则(人才、宽容和技术)基础上,增加了第四个“T”—“地域条件”(Territorial Assets)。查尔斯·兰德瑞(Charles Landry)则普及了“创意城市”的概念,他指出,“如果有这样一个地方,无论是一组建筑群、部分或是整个城市,具备一些能够产生想法和创新的软硬件基础设施,就可称为“创意环境”(creative milieu)。”*5.3总部设在伦敦的《单片眼镜》(Monocle)生活杂志则坦陈,“今天,每一个城市都想成为设计之都、生态冠军、知识枢纽和创意磁石。”总部设在北京的动态城市基金会(DCF)艺术总监内维尔·马尔斯(Neville Mars),也谈到了浮光闪现的城市化和完全基于市场力量的精巧城市。

我通过塞德里克·普莱斯(Cedric Price)的“思考带”(Think Belt),第一次接触到“创意城市”的想法。他作为一名英国建筑师,因伦敦的“欢乐宫殿”(Fun Palace)计划而闻名,他说:

找一些你想要做的东西,或者看其他人来做。学习如何使用工具、绘画、照看婴儿、操作机械,或者听你喜欢的广播。你可以跳舞、交谈或到一个你能够看到别人是如何工作的地方。你可以仅仅拿杯饮料坐在屋子外,看看这个城市的其他地方正在发生什么。动手整点事或开始画一幅画,再或者哪怕只是躺下来凝望天空。*5.4

他的“思考带”是针对斯托克城(The Potteries)制定的整体计划,斯托克城包含了英国斯塔福德郡的五个镇,曾一度主宰英国陶瓷生产,但如今已经衰落。普莱斯开的处方是“学习导向型城市”(citycaused by learning),人们可以在那里“想那些无法想象的事情”(Think the Unthinkable)。他的想法并没有变成现实(但“思考带”对我产生了特别的影响,因为,我当时就在离此只有几英里的英国最具实验性的大学基尔大学读书)。我也很喜欢他为伦敦泰晤士河南岸制定的规划,在这个规划中他提出了“怀疑、快乐和改变”(Doubt, Delight and Change)。

普莱斯2003年去世了,但他的梦想还活着。理查德·佛罗里达说:“如果没有多样性、怪异行为、差异和宽容,城市就会死亡。城市经济的成功并非一定要有大型购物中心和会议中心,而是需要与众不同和有创意的人。”5.5《单片眼镜》在介绍其最偏爱的城市时指出,城市最重要的是良好的交通、绿色的空间、友好的人们和不错的咖啡馆,以及“你可以脱掉衣服躺在草地上晒太阳的地方”。5.6在此精神感召下,“酷烈艺术”在伯明翰市街头放置了16架钢琴,供路人随时去弹奏。没有规则,没有警卫,只有随时都可以弹奏的机会,不分昼夜。

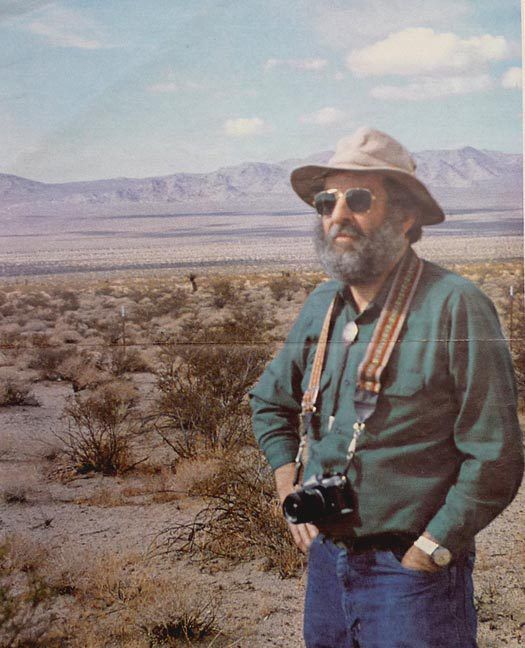

城市一直是最显眼、最集中的创意与创新的“表演场地”(arena)。彼得·霍尔(Peter Hall)列举了一些典型的城市形态:公元前5世纪的雅典、14世纪的佛罗伦萨、1570年和1620年间的伦敦,18世纪末到1914年的维也纳、19世纪90年代的巴黎以及1918年~1933年的柏林。*5.7但不知为何他对于20世纪中叶的洛杉矶不太感冒,根据雷纳·班纳姆(Reyner Banham)的描述,当时的洛杉矶由这四种生态形式构成:阳光冲浪区、山麓、独特的平原、汽车专用区。不过他承认,这些城市的居民深知自己所在何处,并为此感到自豪。

2007年对全世界来说是一个里程碑,在这一年,全球城市人口比例达到50%,根据联合国预测,到2050年这一比例将提高到75%。1851年,英国成为首个突破城市居民比例50%大关的国家(当年第一届世博会在伦敦举办),截至2007年,超过90%的英国人居住在城市中,其中包括几乎95%的年轻人。同年,美国的城市人口比例是81%。城市在“创意生态”的四个指标(多样、改变、学习和适应)上的得分都很高。

衡量标准之一是外国居民比例,因为外国人是体现多样性的一个标志。在纽约,33%的人口是外国移民,其次是英国(27%)和巴黎(16%)。*5.8由于日本采取限制性移民政策,东京的外国人比例仅有2%。上海没有公布移民数量统计数据,但估计已达450,000人,占总人口的2%左右。大学教育是另一项重要指标,因为大学毕业生更倾向于要继续学习。巴黎31%的人口拥有学士学位(法国能保证每个通过高中会考的公民都上大学),其次是纽约(30%)、伦敦(28%)、东京(23%)和上海(18%)。

这种混合需要某种“搅动”才能引起改变。城市的规模和范围越大,其所能支持的领域就越宽,包括:特殊的专业技能、研究、金融资源、社会网络、高端劳动力市场和国际业务,从而能够支持更大的供给和需求。城市在这些方面的平均水平很高,但每个领域的水准却不尽相同,从惊人的成功到种种失败都有。然而,这种多样性的组合比让那些水准相似的机构聚集在一起,更能促进学习与合作。重复性和常规产业需要的是标准化的劳动大军,需要有固定时间上下班,晚上能“睡个好觉”的人。与此相反,创意城市的繁荣依赖那些高度分化、有独立思想的人,包括那些行为古怪和夜不归宿的人。

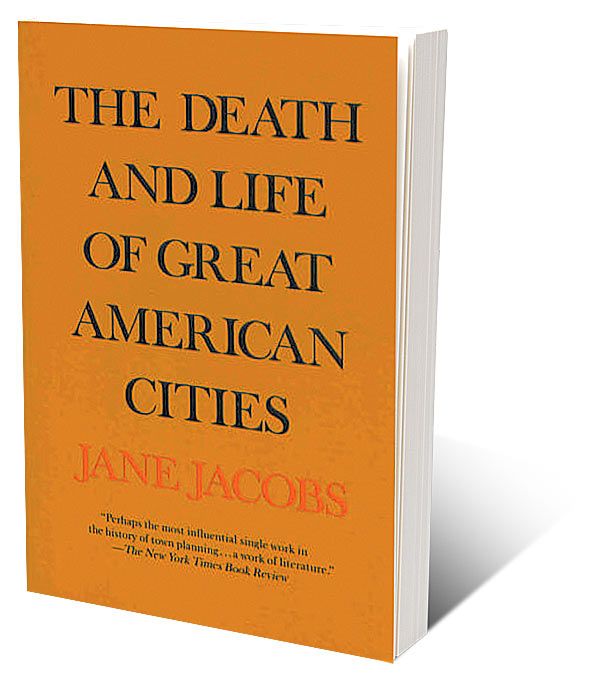

立刻将思想转化为行动是“学习”的一种很好方式,只有城市可以为此提供有组织的设施(organising facilities)。以城市为基础的协作是当代社会最强大的“改变”力量之一。曾于1961年完成《美国大城市的生与死》一书的简·雅各布斯(Jane Jacobs),在她后来的著作《城市和社会财富》中说:“如果有更多合适的位置(niches)被填充,那么他们的生活方式就更加丰富多彩,多样性越丰富,社会就愈加灵活与可变通,因为,有一种被生态学家称为‘体内平衡反馈环’(homeo static feedback loops)的东西,意思是社会可以通过更多的反馈以实现自动的自我校正。”*5.9

《沃霍尔经济:时尚、艺术和音乐如何驱动纽约》一书的作者,伊丽莎白·卡瑞德(Elizabeth Currid)指出,城市集群能够起到三种作用:创意人可以轻松和自发地在商业上与其他人合作;可以参与商业性的社会活动;还可以住在同一个地区中以了解对方的生活习惯。(她举的例子是,早上买牛奶的时候,你想合作的那个人就在你旁边)*5.10运作英国年度“创意集群大会”的西蒙·埃文斯(Simon Evans)认为,创意集群(Creative Cluster)可以鼓励创新和强化竞争,加强投资者和消费者的信心。

想象一下,当你走在一个城市中,有些地方让你乐在其中,而另一些地方则让你感觉厌烦。惹人喜爱的城市一定是:拥有大量的公共场所和空间,形形色色的人在其中活动。

“免费许可”是另外一块测试开放生态的试金石,它使人们能够自由进出。20世纪,欧洲的公共图书馆对公众开放,使人们可以免费阅读和学习。今天,由于收入提高和互联网出现,图书馆不那么重要了。现在人们开始要求获得免费参加各种活动的机会,比如在广场、街道和公园中举行露天活动。英国2001年取消博物馆门票收费,一年内访问量达到了270万人次,增加了61%。

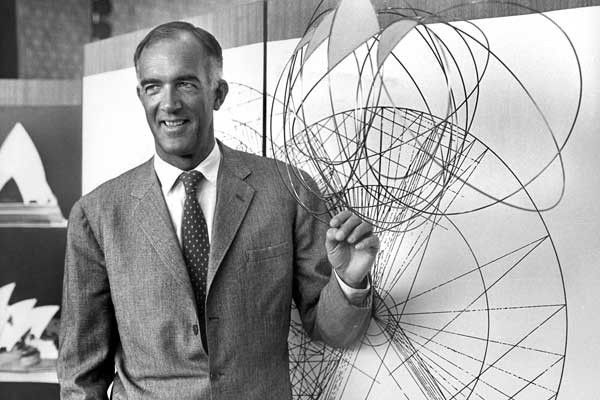

建筑家杰米·勒纳(Jaime Lerner)是巴西南部城市库里蒂巴的市长,他发明了一个概念,叫做“城市针灸”(Acupuntura urbana),用于描述将“作为事件的建筑”精心而准确地嵌入到城市景观中以提升城市品位。*5.11“城市针灸”创意的教父是悉尼歌剧院的设计师约翰·伍重(Jorn Utzon),随后弗兰克·盖里(Frank Gehry)设计了毕尔巴鄂的古根海姆博物馆,受此影响,其他人聘请了扎哈·哈迪德(ZahaHadid)、菲利浦·斯塔克(Philippe Starck)、拉斐尔·莫内尔(RafaelMoneo)和西萨·佩里(Cesar Pelli)等人为自己家乡进行设计。(建筑是一种世界语言,很多最具代表性的新建筑都由非本国人设计完成)许多城市都以漂亮的建筑物作为装点,如弗兰克·盖里在洛杉矶设计的迪士尼音乐厅;赫尔佐格和德·梅隆(Herzog&De Meuron)设计的“鸟巢”,和马德里开厦银行广场当代艺术馆(由马德里1899年的一座电站改建而成);斯内赫塔(Snohetta)设计的奥斯陆歌剧院(Oslo Opera House);瑞姆·库哈斯(Rem Koolhaas)设计的中国中央电视台新台址。尽管相形之下,城市中大部分日夜建设的更多是那些廉价和伪劣的建筑。

所有城市都以更高、更新、更大的东西而感到自豪,但为了生产有利于“学习”和“适应性”的“能量流”,城市中应该有各种各样形式和规模的场所。2007年中国某艺术机构邀请来自世界顶级儿童戏剧节的丹麦艺术团进行城市巡演,政府煞费苦心地给他们安排了当地最大的演出场所,但丹麦导演知道他的演员只有在与小朋友眼神交流时方有最佳表现。一方需要亲密接触,而另一方则想要来点大响动。城市需要角落和缝隙,需要小规模、非正式和私人化的场所进行各种实验。如果不是当时的酒吧业主愿意租下那些闲置的备用房来吸引新客户,20世纪70年代的伦敦就不可能出现小剧场戏剧。

使用生态学术语来定义,城市是初级的“能量交换器”。城市所吸引的那些人既是“生产者”又是“购买者”:他们愿意学习、适应并探究新的认识(perceptions),为了追求新奇与风格,即“聪灵需求”(smartdemand)情愿花更多的钱。生产者与购买者这两种力量互相引爆。在这种“创意生态”中,需求会带来不断升高的边际效用(marginal utility),(换句话说,当前需求的增加会导致进一步的需求增长)随之会带来更多“更聪灵的产出”(smarter outputs)。只有创意城市才能长期维持大量的“聪灵需求”,而这正是创意个体所需要的。

目前的焦点是可持续性。长期以来城市作为最破坏环境的角色,能否率先建立可持续的生态系统呢?2008年,法国圣·埃蒂安举行了为期两周的“城市生态实验室”(CityEco-Lab)活动,这次活动中聚集了数百名艺术家、科学家、设计家和创新家,项目包括:

●绘制当地食物来源地图;

●设计绿色垃圾服务系统;

●策划使用数百辆自行车用于运输货物和人;

●规划全市范围内拼车计划;

●策划组建社会企业(social enterprises);

●制定“生态社区”(ecoquartiers)方案;

●重新激活“乐夫然”(LeFuran)的想法;

●编写墨尔本和鹿特丹的水资源使用报告;

●设立社区能源仪表盘。

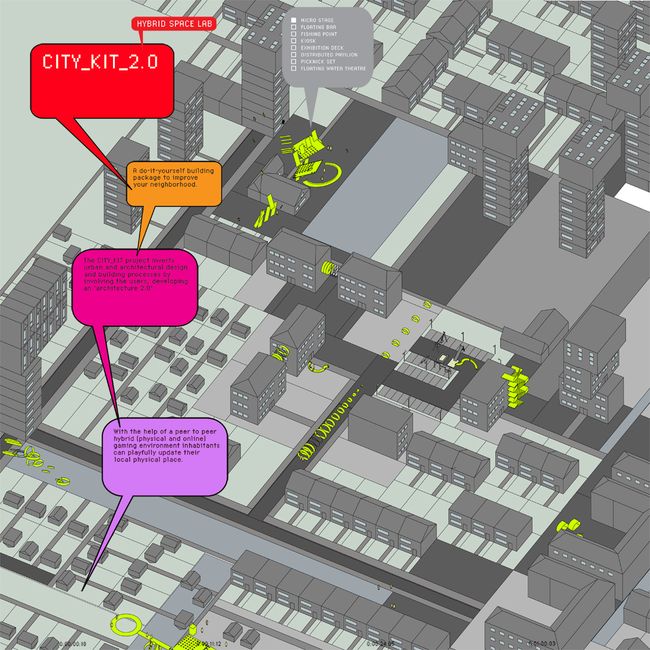

最重要的是,这次活动提供了一个工具包,帮助人们开始自己的主动行为。圣·艾蒂安的“城市生态实验室”只是众多类似活动中的一个,活动中,人们运用自己表现在艺术、设计、建筑和工程等方面的创意技能,或者仅仅是尝试了一些新事物时表现出来的创意技能。这些活动全部遵循由互联网所激发出来的多样性、模仿、社群与协作的原则。

下一节 第五章:(四)互联网:世界上最具适应性的市场

返回 《创意生态》目录