文:七月之上

(一)

第一次穿上白大褂,我觉得很神圣。

学校还没有给新生发白大褂,宿舍的女生要跟着学长学姐去下社区义诊,从他们那儿借了一件, 全寝室四个女生都兴奋地围着这件白大褂,一个一个试穿。

轮到我时,我几乎是双手接过来,展开,抚平口袋,穿上,站在镜子前,我看着自己,那一刻似乎觉得自己可以接受学医了,尽管不合身的白大褂穿在我身上有一种说不出的怪异。

2015年9月13日,我进入一所二流医学院学中医。

因为家族缺一个医生,因为医生看上去体面,因为它可以凭借技术而不是背景给我一个创造未来的机会,这就是我来这儿的原因。

学医,意味着什么?我不知道。

大一上学期很是轻松,一共就三门必修课程:医古文,中医基础,英语。

中医基础老师是一个很和善的中年人,他给我们讲气血,讲五脏六腑,讲经络,讲气功,期间穿插无数个中医治病救人的故事。

他当作故事在讲,我就当作故事在听。

仿佛一切都和我无关,因为打从心底里,我就没相信过中医可以救人。

学校的课余生活很丰富,社团,学生会,协会,我统统加了个遍,每天忙得焦头烂额。除了偶尔穿白大褂的学长学姐从我身边走过可以闻得到一点医学的气息之外,我几乎忘记了这是医学院,我在学医。

可事实上,我的的确确是一名医学生。

(二)

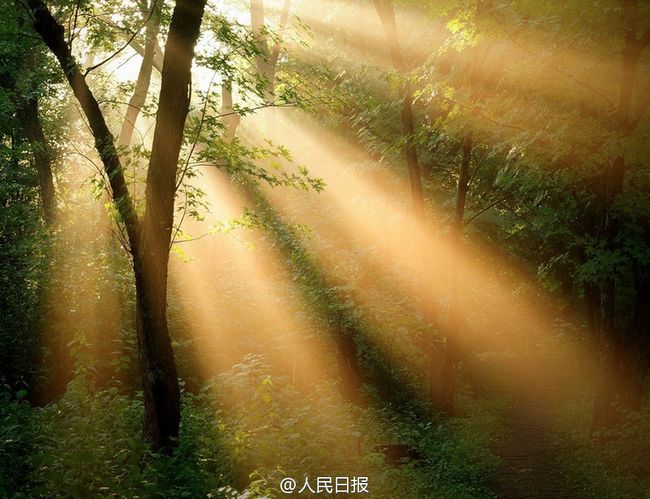

生活仿佛在新一年的春天重新开始。

2016年的开春,我们被告知有十二门课程需要修完,除此之外,还有无数的实验和操作课,也就是说,我们再不会有周六周天了。

看着以前学别的专业的同学在空间里发的各种吃喝玩乐的照片,我向一个学姐抱怨。

“你还有时间看空间?我都俩年没刷过了!”学姐夸张地惊叫起来。

不久,我就知道了那并不是夸张。

周一至周五的满课,白天的课程还来不及消化,就被催着交上星期的实验报告,搞不懂的化学式,理还乱的中医诊断,室友们到了晚上就互相摸着肩胛骨找骨性标志。

周六周天套上白大褂,解剖老鼠,青蛙,兔子,常常会看见溅得满身都是血的同学从实验室走出来,就互相打趣,哟,战场杀敌身负重伤啊!

听过这样一个段子:如果你有朋友突然失联了,那他不是死了就是学医了。

这半年,我退了协会,部门,社团,几乎切断了生活中的一切联系。

这半年,我还来不及思考关于医学的种种。

但学会往前。

我第一次看到尸体的时候是在解剖课上,大一的我们只能在电脑上看模型,那天正好楼下的学长学姐在做生理解剖实验,老师说:“如果想看的话可以去参观下。”

我去了。

并不是因为我有多胆大,而是对于迟早要接触的东西天生的一种好奇。

走进去,一阵浓烈的福尔马林的气味扑面而来,一具具被泡得灰黑色的尸体放在展台上,身下都是渗出来的水,就这样几个人围着一具,手拿着各种手术刀在尸体上划拉,一边讨论,一边记录。

他们的脸上,没有丝毫畏惧,只是专心地讨论,甚至我们进来都没有谁抬头看一眼。

一分钟之后,我冲向了厕所,胃里一阵翻涌。

果然是不适合学医的,我想。

旁边的同学倒是很镇定地安慰我:“哎呀!你把它看做平常的肉就好了!”

那以后我再也不吃肉了。

可是我不能再也不学医了。

有一天,我也要站上那个展台,面对一具具尸体,甚至有一天,我也许会站上手术台,面对一个个活生生的人。

那个时候我还能害怕吗?

这是一个不得不的命题。

还是要往前。

(三)

2016年5月5日,空间被一则新闻刷屏了。

广东省人民医院口腔科主任陈仲伟被25年前的病人持刀砍伤十余刀,抢救无效死亡。

这是大一学期的末尾。

这一天我们正在上课,老师讲课讲到一半,忽然问我们为什么要来学医。

底下一片沉默。

老师扫了台下几眼,然后说:“医生二字,你们将来会明白它的重量,不管是为了什么而学医,你们始终要明白医道之艰,老师从临床到教书,不是因为我有多优秀,而是不够勇气,希望你们坚持住,勿忘医者初心。”

医道之艰。

我开始正视眼前这条路,五年本科,三年规培,二到四年的专业培训。

十年,并不能成就一名医生,但会无限地磨去一个人所有的热情和信心,更可怕的是,前方没有尽头。

旁边的同学都才大一,可有些人早已打算自己五年后要么当老师,要么考研,要么回家接替父母,这些其它专业学生到大四才会考虑到的事情,我们已经开始忧心忡忡了。

没有人愿意一条道走到黑。

我呢?

不知道。

(四)

一个月之后的暑假,我去广东的舅舅家。

七月二十五日。

这一天气温很高,中午在三十八度左右。小小的公交站台内挤满了人,大部分人都撑着遮阳伞,焦急地伸着脖子往前看着,旁边的一个老大爷可能是天气太热,大口大口地喘着粗气,脸涨得通红。

五路公交车一停,大家都争先恐后地往上挤,挤着挤着,我突然听见后面有人喊:“这儿有位大爷晕倒了,快来帮忙啊!”

大家往身后一看,刚刚那位喘着粗气的老人倒在地上,眼睛紧闭,脸色发白,没有一丝血色,两只鼻孔里不断有鼻血流出来。

刚刚要踏上车的右脚又退了回来,抖着手掏出湿巾帮老人擦脸降温,然后用旁边递过来的纸巾擦鼻血,鼻血越擦越多,手中的纸浸透了血,染成了红色,我几乎要哭出来。

剩下的几个人见状,赶紧把老人抬到树荫下,打完急救电话,大家都围着他,然后问旁边的人:“这儿有懂得一点医的人吗?赶紧先救一下他啊!”

我抖索着手,没有说话。

我搜索大脑里的每一个角落,眩晕,脸色苍白,无血色,无汗,鼻孔出血,是中暑吗?不不不,不是,中暑症状是有汗的,那是什么?脑梗?脑溢血?需要按压吗?

最后,大脑一片空白。

直到救护车来,我还在机械地帮老人擦着鼻血。

等人散尽,回去,两只沾满鲜血的手也没有纸巾擦一擦,就用水简单冲了冲,一股腥味扑鼻而来。

站在公交车上,我低头看着手,想起来老师说过体液接触需要自我保护,这个也忘了。

从未有这样强烈的渴望说想要去救一个人,哪怕我会一点什么,哪怕可以为他提供一点微乎其微的帮助。

可是我什么都不会,我和站在他周遭的任何一个常人都没有什么两样。

不敢回答说自己学过医,无非是怕大家发现学过医的人也不过如此。

才学了近一年多的医学,不会做什么是常事。所有人都会这么认为,然后原谅我一无所知的我,我也会这么想,毕竟还只是一个学生。

在我填高考志愿之前十八年的任何一天,任何一秒,我都从未想过自己这辈子会和医学沾上什么边,哪怕已经进入医学院,我也只是在吃饭,背书,上课,和法学、商学、新闻学任何学科的学生并没有区别,路边任何人晕倒,我也只是路人甲乙丙。

但是,想要做一些什么的想法,在这一天之后,变得越来越强烈。

未完待续~

(注:这是一篇我想一直写下去的文章,十年,勿忘初心)