文/包子

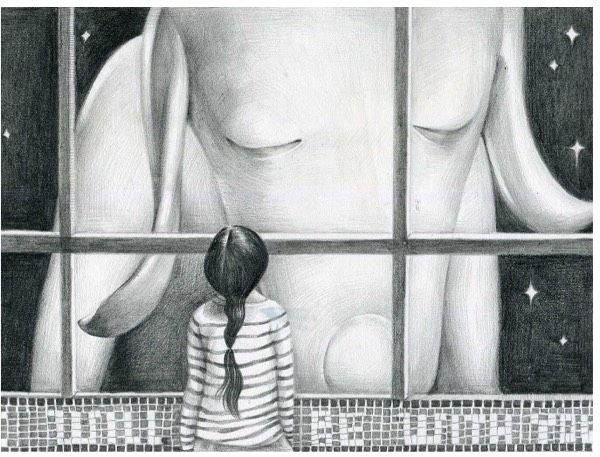

如果连我也不站在你背后,这世界上你就孤立无援了。

我拥有着一种神奇力量:刚认识的朋友,第二次见面就敢与我反劈到凌晨四点。

我和裤衩是怎么聊上的已经彻底忘了,由于她的名字实在过于不雅,我只好换成另外一个看起来顺眼点的近义词。我俩一见如故,像多年的老友一样醇厚。

那年我在广州生活,朋友不多,来来去去也就那三四个,这里蹭一顿饭,那里混一杯咖啡,每到周末就忙得不亦乐乎。

年二八那天,裤衩说她正在和朋友吃饭,让我出来。

我一听,吃饭!不得了,得立马走!

我和阿拉就是在我狼吞虎咽中认识的。

阿拉是广州人,爷爷以前是在上海在码头做搬运生意的,三十岁时认识了她奶奶——银行家的女儿。由于上海人...都懂的,便私奔到了广州,听说在阿拉出生那一年才敢带着一家三代人回上海探亲,并且到目前为止也只是回去过一次。

因为从小被奶奶带大,阿拉即便是土生土长的广州人,说一口标准粤语,但自称时却仍是“阿拉阿拉”的。可能这是她怀缅奶奶的一种方式,也是对那个大胆反抗命运的勇敢女性的一种崇拜,毕竟在那个年代私奔等同于背叛,还是叛敌投营那种。

裤衩买单去了,我跑到商场的楼梯间抽烟,阿拉跟进来,递给我一支dunhill。

看我一脸疑惑地研究着她的烟盒,阿拉不耐烦地道:“台湾烟啊,捞头。”

好吧,梁子就这么结下了。

然后我们围绕着香烟的传统文化开始了激烈的讨论,不分胜负,便转战到分享裤衩发生过的趣事上,我败了。谁让她和裤衩是发小,两家人几乎世交,裤衩几岁停止尿床她都知道。

我不服气,企图掀起另外一场关于国粹的对战。国学大家梁启超说过:只有读书才能忘记打麻将,只有打麻将才能忘记读书。无奈我读的书不够梁启超多,牌技连阿拉都比不过,输得最惨的当然是我。

阿拉抱着一堆筹码,像玩大富翁游戏成为最后赢家那般骄傲,趾高气扬地乜斜着我,小样儿!

梁子结得更深了!

我人穷志不短,打算吃宵夜时把场子赢回来,因为阿拉说等下宵夜是她的,任点。我这个人没什么优点,就两个字——能吃。

我看阿拉走到一边去接电话,仿佛还对着电话里的人大吼,挂线后萧萧地伫立在一个废弃的书亭旁,离我们远远的,只有狂风与自由的落叶伴着她。她也不觉得冷,足足抽了两根烟才回来,垂头丧气。

“我要回家了。”

她不听任何人的挽留,和裤衩捂着耳朵说两句便走了,开的是718,但那姿态却像赴刑场一样。

我问裤衩发生了什么事,她瘪瘪嘴,摇头,用微信发了一条信息给我:今晚和你在微信上说,这里人多,不方便。

整场花街我都逛得心不在焉,因为除了有一个比我高比我帅还比我年轻的美男子同行,还有阿拉不明就里的突然离开。

这样一个接地气的好玩的女孩子,长得不差,家境又好,还有一堆朋友,在台湾读大学,修的是最他妈烦人的哲学,貌似还是个学霸,为何会偶尔显露出孤独、渴望得到理解的情绪?

阿拉是个同性恋,家里发现了,对她进行休学禁足。那天是裤衩用人格保证才能使其被放行出来逛花街的。时隔三个月第一次出门,阿拉玩得有点忘乎所以,要不是她爸打电话过来还不知已是十一点多。

阿拉的女朋友是东北人,同样也在台湾上大学。不知道是不是因为名字的原因,我有几个同性恋的朋友都去了那个“湾湾”。

裤衩不知道阿拉什么时候开始改变性取向的,只知道初三时阿拉突然消失了大半年,再次出现时已将一把及腰长发剪断,仿佛这样就能斩断三千烦恼丝。

“我出柜了”四个字当时确实让裤衩很焦虑,她知道阿拉并不是天生如此,想潜移默化地让她变回来,却立马又放弃了。

我问她为什么,裤衩说:这条路本来就很难,如无意外她身边所有人都会抨击她,抛弃她。如果连我都不站在她身后,这世界上她就彻底地孤立无援了,我怕她想不开。

裤衩帮她打了很多年的掩护,但最近阿拉与女朋友分手了,她准备去东北挽留,却东窗事发被软禁在家。

然而人与人之间的关系就如此微妙,在那仅有的几个小时里,全广州几千万人口,我认识了阿拉,还与她大战三个回合,可谓不打不相识,革命情谊不可谓不深。

然后我又和阿拉成为了忘年发小——一见如故,如老坛新开,陈茶新饮,甘醇浓厚,悠然自得。

我和阿拉从此以后再也没有见过面,但友谊却不断加厚。我不断地在裤衩口中了解她更深,也不断尝试理解她的生活。她的性格与年龄不符:谋定而后动、老谋深算、观人入微,可能这是因为常年打遭遇战与伏击战,以及刚刚打完一场大会战的原因。

而我,能吃,喝酒会赖皮,善于听故事。我便成了一个绿油油的邮箱,时不时都会收到阿拉的投信,最后全都寄到这里来。

裤衩打电话来,问我,包包,要不你做阿拉的男朋友好不好?

我下意识就想:不会是老子主角光环那么牛逼,硬生生地把阿拉掰直了吧?随即想起她好像说过打算去英国留学,便知道她葫芦里卖什么药了。

我仿佛看到了阿拉奶奶年轻时的样子:侧忍,执着,坚毅。同样是为了爱情,又何尝不是为了在昏暗世界里,她心中那一点亮?

我想起了裤衩曾经说过的一句话:如果连我也不站在她背后,她在这世界上便孤立无援了。

这个名字里一共四十笔画的女孩,在还没四十不惑时便看清楚自己想要的未来是什么,她放弃目前拥有的一切——亲情和友情,也要挣脱这个社会的枷锁,与天斗,与人斗。

用她的话来说:老子就要走自己的独木桥,去你妈的阳关大道。

这很酷,也很有上海味儿,仿佛他们家的女性天生就拥有着反抗命运的精神,不断地和老天爷斗着法。

我问她,是不是不回来了。

她说她争取不回来,也争取回来。

我说那行吧,站在你背后的人多我一个,以后去英国我就不带钱包了。

她喜出望外,我仿佛都看见她叼着烟还来不及呼吸:干了!

阿拉去英国之后我们经常联系——裤衩谈恋爱了,和一头大猩猩,因此我们成了两个被裤衩抛弃的玩伴,同病相怜。

她的女朋友也在英国,上次东北没去成,这次追去英国终于和好了。她们租了一间小小的公寓,买了辆车,还准备养条牛头梗,叫裤衩。前几天阿拉向我抱怨国内的车有多贵,跟我说英国的风景有多美,曼彻斯特的交通比北京还差。她们两个人一边工作一边学习一边生活,全然一家人似的,住洋房养番狗。

屋外走不到五分钟便是一个湖,湖边有一个木板搭成的小码头,码头上停着一艘白色小舢板,舢板上有几枚黑色的狗爪子印——我都是通过小视频看到的,我仿佛就是她的眼睛,她看到的我也必须看到。

周围环境不错,最主要是阿拉的脸色不错:她换了个发型,虽然依旧是短发,但腐国的发型师很厉害,将那种孤独感剪掉了。她每一个细胞都拼命地吮吸着自由的空气,天知道压抑了多少年。

对阿拉来说,我和裤衩就是她的左胸和右肺。以前她的世界里都是黑白的,除开同样在英国的那颗五光十色的彩虹糖,还有在国内的裤衩与包子,唔,五彩缤纷的裤衩与五味陈杂的包子。

现在她那方小世界里没有人在逆行,她往哪儿走,路就往哪儿开。混杂在人群之中,她只是个平凡的女孩,一个拥抱着爱情与世界的普通女孩。

这条路真的很难,特别是国内的舆论环境让她们仿佛是吸血鬼一般行走在黑夜,与人踪隔离。那种没人能够理解的感觉可能我永远都不会懂:黑夜里航行,没射灯,连码头的灯塔都黯淡无光,怎么靠岸?

这就是我的同性恋女友,目前正在努力地把我也掰弯,请问有女侠相救?