不知道你有没有听说过“集智俱乐部”,也不知道你有没有听说过“张江”,今天,我要讲述一下我和集智俱乐部的故事......

2015年7月25日早9点,集智俱乐部第一届年会在南京大学新闻与传播学院的费彝民楼召开。作为集智俱乐部的创始人之一,我走到了主席台前进行大会致辞。台下,一些久违而熟悉的面孔正投射出期待与支持的目光。除此之外,还有相当一部分脸孔是完全陌生的,他们似乎要从我的演讲中找到对于集智俱乐部全面的解读。可是,这哪里是十几分钟的时间可以讲清楚的呢?

集智俱乐部网站

2003年初,北京交通大学(当时的北方交通大学)南门外的小饭馆。我和几个师弟、师妹正在商讨着如何筹办一个网站,以弘扬贺仲雄老师的教学、科研全新理念。贺仲雄,全国知名的软科学专家、模糊数学专家、可拓学专家,但在我们眼中,他是一名老顽童,也是我们这些人在科研、人生道路上的领路人。5年前,我因为一个偶然的机遇认识了他,结果收获了他长达5年的非同寻常的“特殊教育”。我们将他的教育方法戏称为“还我聪明”法,即摆脱掉传统教育中的束缚,回归学习与科研中的本源。渐渐地,在他的指导下,我已经发表了多篇论文,当之无愧地成为了“贺家军”的“大师兄”。于是,为了让贺老师特殊的教育方法发扬光大,我决定与几位师弟、师妹一起建立一个网站,在这里张贴最新研究论文、交流学术想法。

网站叫什么名字呢?这个问题困扰了我们。这个名字应能反应贺老师的学术思想,又不能限制在现在研究的几个科研题目上,同时,它还应该能够表达我们的一种态度,一种积极地面对未来的态度。

“就叫集智吧”,我沉思片刻后说到,“它可以表达集合论的智慧。贺老师这么多年一直跟各种集合论打交道,从模糊集(Fuzzy set)到可拓集(Extensive set),再到后来的含糊集(Vague set)、粗糙集(Rough set),以致到他最后提出来的统一集论(All set或Unified set),所以集智就是集合智慧的简称。“

“不错,集智还有云集智能体的意思,即swarming agents。这是典型的复杂系统,即将一大群小智慧体(Agents)组织起来,形成更大的智慧。贺老师研究的对象始终是复杂系统,而集智恰恰是复杂系统的典型特点“,”贺家军“的”三师兄“谢研青说到。

“嗯,而且集智还与极致同音,就是说无论是科学还是学习,我们都要将贺老师的‘还我聪明’方法发挥到极致”。发言的正是“二师兄”林华。

“那就叫集智俱乐部吧”,我补充道,“毕竟我们是一个松散的组织,而且是非官方的,它不隶属于某一个社团,也显然不隶属于北方交大,所以叫它俱乐部更合适。”

就这样,大家都很满意,新网站的名字终于确定下来了。几个师弟师妹们也有了各自分工,大家开始分头找资料。有的负责寻找贺老师多年前发表的论文,有的负责寻找媒体关于贺老师的报道。而网站的编程工作自然落到了我的头上,因为当时我仿佛是这群人中唯一懂得ASP+ACCESS技术的人。

复杂性科学

就这样,集智俱乐部网站的框架搭建起来了。它主要包括复杂系统、还我聪明和头脑风暴模块。复杂系统主要介绍贺老师的模糊数学、软科学,还我聪明则是宣传贺老师特殊的教育、学习方法,头脑风暴则是一个讨论论坛。

起初来论坛讨论的都是我们这些“贺家子弟”。然而,很快论坛就冷清下来了,因为大家彼此太过熟悉了,似乎已没什么可聊的了。年轻人大多容易冲动,干什么事情都是凭借着一股热情,但是热情往往是短暂的。在几个月后,师弟师妹们都先后离开了。就在我沮丧的时候,一个更可怕的事情诞生了:非典爆发了,而北京交通大学恰恰是非典的重灾区。于是,我们这些在读博士们被毫不留情地关在了宿舍中不许外出,每天还要消两次毒……我被软禁了。

不过,我很快就开始享受这样的软禁生活了。因为,我找到了那本影响我一生的书:《复杂——诞生于秩序与混沌边缘的科学》。这本书讲述了一群美国科学家是如何在圣塔菲这个荒漠中的小城建立起全世界闻名的圣塔菲研究所的故事。而且,更有意思的是,这本书介绍了生命游戏、鸟群飞翔、蚂蚁觅食等一系列有趣的小程序。我才知道,原来人们说的多主体模拟、复杂性研究可以通过个人电脑就轻松实现出来。

于是,我二话不说,开始在宿舍里闷头写下了一个个的简单程序,包括“蚁迹寻踪”、“Floy模拟”等等。并且,我在集智俱乐部网站复杂系统栏目下开辟了一个子栏目,叫“自下而上”,展示这些有趣的程序。我体会到了当年牛顿因为剑桥瘟疫而回家度假的快乐感觉。我觉得这些玩意才是我最想要的,这才是值得我一生追求的东西。我突然觉得,学业、集智俱乐部网站已经不再是一种负担,因为我将为其奋斗终生。

集异壁之大成

非典结束后,头脑风暴论坛里开始多了一些陌生的帐号,他们被网站上的蚂蚁、细胞、苍蝇们吸引而来,讨论的内容也逐渐丰富起来。大家开始热衷于复杂系统的话题:生命是如何起源的?计算机程序可以自我繁殖吗?经济系统如何演化?……这些主题基本构成了集智俱乐部多年讨论的主旋律。

在所有这些人中,有一位姓黄的杂志编辑显得格外活跃。于是,我们在网下相约见面。二人相聊甚欢。他的知识面很广,从物理到人工智能,似乎无所不知。在这次谈话最后,他送给了我一本书:《哥德尔、埃舍尔、巴赫——集异壁之大成》。

1000多页的大部头巨著居然就这样被我一口气读完了,而且我很快发现,这是一本启迪我灵性的重要读物。如果说《复杂》开启了我的职业生涯,那么《集异壁》则让我找到了终生的宗教。于是,我成天醉生梦死在哥德尔、图灵、埃舍尔、巴赫、自指、层次结构等等奇妙的概念之间。

很快,集智俱乐部网站上多了一个全新的频道:虚拟世界。这个题目准确地把握住了我当时醉生梦死的状态。我将这一段时间接触的各类电影和文章,以及高中时代的胡思乱想,还有最近这段时间高峰体验到的东西串联了起来,写成了一篇篇网络文章。这么多年回头看,这里的东西才是最真实的。

这是我第一次体会到了互联网的甜头。尽管前期的网站建设耗费了我大量的人力和时间,甚至还有金钱,而且所有这些都几乎没有回报,但是我收获到的却是一种实实在在的与别人交互的机会。我终于可以在茫茫互联网世界上冒出了一个小尖,于是大量的注意力资源开始找到发泄的出口,所有关于复杂、人工智能、演化的注意力开始汇聚到集智。而我个人也收获到了影响我一生的信息。没有集智俱乐部,我可能永远没有机会阅读《集异壁》,也永远不会找到自己内心的宗教。

集智给我的好处不仅这些,它还帮我实实在在地找到了博士后的出路。2006年4月的某天,我顺利通过了中科院系统所的博士后面试。后来,系统所的韩靖回忆说,当初从那么多候选人中挑选了我,恰恰是因为他们了解到,我就是那个”著名“的集智俱乐部网站的创办者。

实体俱乐部

对于一个按照传统求学道路成长的人来说,博士后阶段是一个非常舒服的”间歇年“。因为,这段时间没有博士论文的压力,同时博士后导师一般不会过多地干涉你的工作,于是你享有的是科研工作者梦寐以求的大把大把的时间来进行天马行空的思考。然而,过于宽松的环境很容易让人堕落。至少对于我来说的确如此,两年的博士后时间,我浪费了大量的时间在追求一些过于细节的知识,而忽略了动手实践的机会。正在苦恼于一事无成的时候,机会找到了我的头上。

一天,我接到了一个陌生电话,对面的人自称是某杂志的编辑,姓孙名滔,在看到集智俱乐部网站后很有想法,希望和我合作写一本科普书。这些年来,类似的情形我已经经历过很多次,什么出书、开展活动,没有一次成功的。我深刻地体会到,互联网上都是一些弱联系,没有牢靠的经济、社会角色的制约是不可能保证深入合作的。

果不其然,这次活动又以失败告终。可恨的是,我已然听从了孙滔的忽悠,付出了大把的时间修改文章,结果仍然一事无成。不过,好消息是,这位孙编辑的办公室离我很近。于是,我可以时不时地去骚扰他,让他陪我一起做一些不靠谱的实验,比如用摄像机拍摄投影到屏幕上的摄像机的内容,创造一些复杂而神奇的视频等等,从而把自己失去的时间夺回来。

正是由于我和他都处于”间歇年“阶段,我们俩还真慢慢玩了起来,比较happy,也比较无意义。直到有一天,孙滔提意,干脆我们组织一个俱乐部吧,我们可以邀请更多的人来加入我们,讨论哲学、科学、艺术、甚至……。

“可是……,这意味着我们需要花费大量的时间来组织活动,我的时间上……”,我犹豫着。

“这没关系,我现在工作又不忙,我有时间啊,我们的俱乐部就叫XX俱乐部吧”,孙滔说。

“那还不如叫集智俱乐部,我的网站用这个名字已经这么多年了。”我已经下定决心了。

“也好。接下来,我们应该邀请一些人,来共同组织一些讨论。”孙套补充道。

于是,我们利用现有的人际关系,很快邀请了一些人来,组织一些非正式的讨论。这些人中包括“贺家军”中的“三师兄”谢研青,包括后来的活跃人物小木球。2007年8月25日是我们有记录的第一次正式线下活动。当时我的想法是,既然要成立实体的集智俱乐部,就应该继续讨论集智的相关主题,例如生命的起源问题,应该确定一些相对固定的内核成员。就这样,我们在线下继续组织了几次聚会,专门讨论这些大的科学问题。那时候,我经常把我们的集智俱乐部与奥林匹亚俱乐部(爱因斯坦所在的讨论小组)、维也纳圈子(维纳、冯诺依曼等人所在的学术讨论圈)相提并论。

但是,现实真的太骨感了。尽管每个参与者都对生命的本质这样的大问题感兴趣,但是大家的观点完全不统一。所以,在聚会了两三次后大家就失去了兴趣。不知怎地,网上很刺激的那些深奥主题放到线下就变了味道。我开始后悔组织这个倒霉的实体俱乐部了。

2007年的11月11号,我和孙滔还有Keats到糖果俱乐部(一个著名的演艺吧)观看了一个叫做“灵与火”的另类舞蹈演出。结束后,我们颇有感触,既然我们叫做集智俱乐部,那么为什么不能把活动也变得更加丰富多彩、形式多样呢?我们不见得非要围坐在一起苦大仇深地探索生命的起源,我们也可以像今天这样,一起参加文艺活动,丰富我们的生活。想清楚了这一点,我们都很高兴,决定重整旗鼓。我们并不放弃科学研讨,但同时也穿插一些文艺一些的活动,例如看电影、参观展览。

于是,我们开始与活跃在京城的文艺青年组织联络,这其中就包括当时已经小有名气的Evita威夫妇。他们开始帮助我们在他们的邮件列表中扩散,于是北京的文艺活动除了传统的电影、演唱会、文艺沙龙之外,又多出了一个奇葩的集智俱乐部——它是一个徘徊于科幻、科普与科学之间的神秘组织。心血来潮之下,我们决定将2007年的11月11号这个异常好记的日期作为集智俱乐部的诞生之日。

中关村办公室

如果你追溯集智俱乐部在2008年早期发布的活动通知就会发现,活动地点是一个被称为“中关村办公室”的神秘地点。中关村办公室实际上就是孙滔当时的工作地点,原中科院微生物所的一间即将废弃的办公室。在工作日,孙滔和一位老先生在这里办公;晚上,这里是孙滔和李旭东的临时住所;周末,这里则成为了集智俱乐部的活动场所。

有了固定的活动场所,我们的活动也开始踏上了正规。我们开始组织比较正式的小型学术讨论,包括我的复杂适应系统理论、季燕江老师的量子力学,还包括黄梓芮的脑科学、李旭东的心理学,还有谢研青的人工生命。办公室没有白板,我们就从外面找来了一块废弃的小黑板;没有投影,我就自己花1万元买来一个用。就这样,自己动手、丰衣足食。与此同时,我们会陆续地穿插一些文艺活动,我们经常播放一些科幻电影,例如“第十三层楼”,以及极具争议的“关于这个世界,你知道个X”。我们分别在豆瓣、Google邮件列表、Scinese博客上面建立自己的基地发布消息。我们同时吸引着科技专业人士和文艺青年们的加入。

和这些更多的朋友接触,我发现,相比较文艺青年,科学青年们对活动更加苛刻,更加不容易组织团结。记得在2007年底的一次活动中,我们邀请到了一个中科院的研究生“闲云行天”。他得知我们这个组织之后开始非常热情,希望和我们一起来做有关复杂网络的合作研究。但是,当他得知我们这群人的背景是如此多种多样(基本除了我研究系统科学以外,其它人都不是搞这个的),而且还组织诸如看电影这样的文艺活动后,毅然不再搭理我们了。我当时很受打击,因为“闲云行天”这样的人是我非常希望团结的人,但是我也不能因为他而解散好不容易聚起来的人气。

好在并不是所有的科研人员都那么苛刻,黄梓芮就是一个榜样。他是中科院心理所刚入学的博士研究生,他对于脑科学这块有着异常的热情,而且非常认可我们集智俱乐部这样一种“地下”的探索模式。每次活动,他都很早来到办公室。他虽然不太爱吭声,但却有着异常扎实的专业背景,而且非常有发展潜力。(日后的观察验证了我的这一判断,他目前仍在美国读书)。

另外一个对我们异常认可的专业人士就是武力,这也是后来集智俱乐部发展过程中的关键人物。武力当时还在北大工学院读书,用他自己的话说,他的名字发音表达了他对物理学的深深热爱。他经常背着一个军绿色的挎包,行走匆匆。同时,他发言的主题也表达出明显的科学精神与人文关怀的共存。后来我们才知道,他之所以每次都是行色匆匆的,是因为他身兼数职,除了集智俱乐部的核心成员外,他还参加了很多公益组织。

2008年上半年的时间转眼就过去了,我们的活动已经小具规模,最多的时候吸引了10多个人聚集在小小的中关村办公室,显得有些透不过气来。然而,接下来暑假的到来却使得我们的俱乐部进入了“冬天“。因为大部分活动参与者都是在北京读书的学生,暑假期间他们都回家了。

我、孙滔还有李旭东是唯一留下来的人。我们三个不甘寂寞,准备筹划一个更大的活动。因为我们深深地担忧——如果我们的活动断档1个月,那么它很有可能再也成长不起来了。

”蓝色七月“电影节

我们最终想到的解决方案,就是组织一场大规模的科幻、科普、科学电影的大放送。当时,正在7月,于是,我们把这一系列活动称为”蓝色七月“电影节。

我精选了相当一部分电影,包括”罗拉快跑“和”黑客帝国“;Keats为我们精心设计了以蓝色调为基础的活动海报;孙滔帮助联系了雨枫书馆作为我们新的活动场地;季燕江、应思思、肖达、黄梓芮等各自推荐了电影;李旭东负责活动在豆瓣、网站等平台上的推广和宣传。

一切准备就绪,我们开始了电影放送。第一期的电影是“婴儿的成长”。当我们来到活动现场,看到台下陌生的面孔济济一堂的时候,我们自己也诧异于我们的号召力和影响力。在这些人当中,我看到了一张熟悉的面孔,她正是帮助我们宣传的Evita。原来,她刚好怀孕,所以特地来听听小Baby是如何在母亲肚子中长大的。

这一系列的活动高潮当属播放电影《黑客帝国》那一次了。《黑客帝国》无疑是我的最爱,我怀着激动澎湃的心情讲解着:”我们没有办法证伪这样一个命题:我们就生活在一个虚拟世界之中,一个比Matrix更加庞大的世界“.

“既然无法证伪,这样的命题又有什么意义呢?”台下,一个坐在后排的女生严肃的问道。原来,这位发问的女生就是后来集智俱乐部的重要人物:Miner。

“意义还是有的,至少对这一问题的思考可以反过来促进我们从一个更加宏观而整体的角度思考我们所在的宇宙。我们可以从计算机的角度思考物理学,至少Stephen Wolfram就是根据这一关点而开创了‘一种新科学’……“。

活动结束了,雨枫书店打烊了。我们仍然意犹未尽,于是集体挪步到旁边的咖啡屋继续讨论。大家开始陆续介绍自己——这后来演化成了集智互动的一个传统项目。

“我是清华的一名博士后,虽然我的专业极其无聊透顶,但是这并不妨碍我是《黑客帝国》的忠实粉丝。我经常思考世界的本质、智能的本质等等大问题,但却不敢与周围的老师、同事、同学们分享,没想到我能在这里碰到和我同样的一批人。”一位瘦瘦的大男孩略带一点羞涩地说到。

“是啊,这就是我们集智俱乐部的存在意义之所在!我们当初创建这个俱乐部,就是希望把一些看起来有那么一些另类和怪异,有那么一些不切实际的人聚集到一起,让这些不着边际的讨论‘合法化’。大家放心,只要我还活着,集智俱乐部就不会倒掉,我们这种非主流的讨论就永远是合法的!”,我义愤填膺地说到。

“我是一名来自北大数学系的大二学生,不过我今天来参加这个活动是代表另外一个人来的,他的名字叫蒋程宇,即网上的Nirvana”,一名女生怯怯地说到。Nirvana,我突然想起了这个名字,他是哈尔滨工业大学的本科生,一年前曾和我在网上讨论人工智能方面的问题。原来他叫蒋程宇,而且也关注了我们这次活动,而且居然派了一位女生代表前来参加,真是有意思啊。而我当时并不知道,这个蒋程宇在5年后成为了北京创客圈的知名人物,还开闯了“一公斤电子”的公益活动。

很快,一个月的放映活动过去了,我们一共播放了8部电影,基本上每周都有两次。这系列活动把我们几个人累惨了,不过我们最大的收获就是Miner了。她毕业于中科院自动化所,当时正就职于一家知名的IT企业。她虽然总是极力刻意地隐藏自己的真实身份,但是她的影响力却是非常巨大,很多人工智能方面的铁杆粉丝都是在Miner的召唤下聚集到集智俱乐部的。

叁号会所

正当我们沉浸在“蓝色七月”的喜悦之中的时候,一个噩耗传来了,孙滔所在的办公室马上要拆了,我们的固定活动场所泡汤了。没办法,我们必须寻找新的地方。

于是,在2008年的秋天,我开始开着车带着李旭东和孙滔游走于海淀中关村的各大咖啡馆,包括著名的单向街咖啡馆还有北大校园里面的咖啡馆。最终,又是在Evita和威的介绍下,我们找到了“叁号会所”这个坐落于北三环联想桥旁边的神秘会所。

第一次来到叁号会所是在一个傍晚,我们走进了青云仪器厂——一个类似于798的被废弃的国营兵工厂。绕过了一片偏僻的小树林,我们终于看到了那扇传说中的布满了红色铁锈的大门。我走到了铁门前,小心翼翼地按下了门铃。大铁门上的一个小门打开了。透过它,我们看到了一幢白色的地中海式建筑,非常的别具一格。迎接我们的是一个身材略胖,操着一口北京腔的男子。这就是大名鼎鼎的西犸——在北京创投圈和文化活动圈小有名气的人物。

在说明来意之后,西犸热情地给我们介绍了叁号会所的情况。原来,这是西犸及其朋友们一起花钱买下的一片院子,他们自己动手搭建了这个地中海式的咖啡屋。起初,他们希望做成一个完全封闭的私人会所,但后来他们看到了北京文化活动的蓬勃生机,于是想把会所开放起来,自己亲手扶植文化活动。在听到集智俱乐部的理念和已有活动之后,西犸慷慨地决定将会所的场地以一种非常低廉的价格供我们使用。而且同意将此作为我们活动的基地——这意味着,只要提前打招呼,我们随时可以过来讨论、活动。

这简直是天上掉下来的馅饼,正当我们发愁活动场地的时候,西犸和叁号会所就降临到了我们身边。我又一次感受到了互联网的神奇力量,要知道,如果在研究所或学校找到这样一片活动场地,都需要拖关系、走后门,花钱可能还找不到。

于是,集智俱乐部活动通知的地址一栏出现了一个全新的神秘名字:叁号会所——你永远不知道前两个会所在哪里。而我们集智俱乐部也成为了叁号会所支持的若干活动,包括新知识人文沙龙、纪录堂等知名活动相并列的一个特色活动。

集核与兴趣小组

有了新的固定场地之后,集智俱乐部的活动无论从参与的人数还是活动的质量上来看都上升了一个新的层次。最多的时候,小小的会所大厅容纳了50-60人。正是在这个时候,我深深地感受到了信息超载和注意力严重不足的危害。因为所有参加活动的人都只知道联系我和主讲人,所以这导致我感觉每次活动都好像打仗一样疲惫不堪。

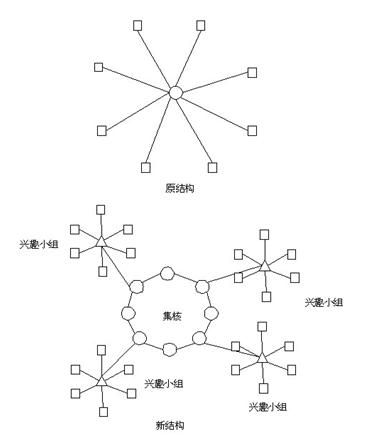

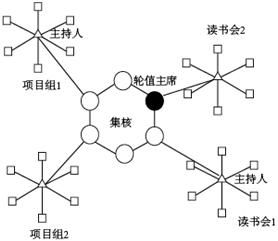

于是,我迫切地需要有人可以分担我的工作。事实上,早在搬入叁号会所之前,武力、Miner等人已经形成了集智俱乐部的核心成员,武力建议将这7个人命名为集核。但是光有这些集核显然不够,因为就研讨的内容来说,群众的参与也迫切要求我们组织更加丰富的讨论内容。 就这样,经过大家商议之后,四个集智俱乐部兴趣小组成立了,它们分别是:热力学与进化论小组、自由意制小组、人工智能小组、复杂经济学小组。每个小组都有一名集核成员带领,他们自己招募本小组成员,并根据需要组织各自的线下讨论。每个小组除了自己的活动以外,还要定期组织集智俱乐部的大组活动,以实现各个小组之间的相互交流。

于是,集智俱乐部终于从一个星型网络结构演化成了一个双层的结构。其中,内核为集核,外围则是各个兴趣小组。

然而,经过一段时间运行之后,经济学和自由意识小组先后倒掉了。由于本身集智俱乐部的规模就不大,我们又将它分成了四块,这就使得每一块的力量薄弱了许多。事实上,只有热力学小组和人工智能小组坚持了下来,这是因为大部分的集核成员都集中在了这里。时间更长一些以后,我所领导的热力学与进化论小组也倒掉了,原因是我个人的研究兴趣发生了转移。

不过,从组织架构上来看,集智俱乐部没有发生太大的变化。我们发现,事实证明,集核-小组的架构非常适合集智俱乐部,只不过,小组活动没有必要固定主题和成员。我们完全可以根据需要临时组建一个小组,大家共同分享一个主题,形成一个读书会。等这本书读完了,这个小组再解散。等到下一次,很有可能另外一个人形成了某一个主题的主持人,这就形成了另外一个小组活动。

这种模式相当成功,事实上,它一直保留到了今日。

(上)完

(回忆录分成了上下两篇,未完待续......)