珠曼(曹真)

到月亮升起之前,他们已经在城墙上挂了二十四具尸体,城墙之下还有十三个人等着变成尸体再挂上去。蚊蝇和爬虫已经飞快地占领了这些躯壳,他们早上还活生生地在笼中喘着气,到了晚上却变成这座可怖卫城上腐烂的装饰品。

“他们为什么被挂在城墙上?”真儿问米老板,那个小眼睛的矮胖子不停地在擦额头上渗出的汗珠,他看一眼城墙上的装饰品,就像看见掉进水里的金币,“那些徐国的猪仔,身娇体贵地很,受不了南地的瘴气,想逃走呗。郡公是什么人?杀人不眨眼,吃人不吐骨头的狠角色,当年灭徐国,他们相里氏的大军把半个悬空城都挂在城头上了,相较之下今天真是小场面。”米老板一边说一边脱下罩衣,只剩下被臭汗浸透的短打内衫,“这鬼天气!晚上还热得蒸笼一样,真不知道相里大人如何能穿戴得如此齐整。咄!他们贵族就是这么奇怪。”

真儿和米老板沿着城郭向西,月亮挂在他们的头顶,摇晃的尸体也挂在他们头顶。城里没有一丝风,到处散发着腐臭,汗臭,马粪味和炙热的焦炭味,摩耶河畔的地狱之城大概就是这个样子,真儿心想。

她从前见识过地狱之城的模样,抖如捣蒜般的徐氏余族,他们向中陆人卑躬屈膝,低下了高贵的头颅。那些不愿低下的头颅都纷纷滚落在地下,只剩模糊的一团团血肉,真儿几乎都分不清哪一个是姐姐的,哪一个是曹老头的,他们都长一个样子,死去的失败者的模样。

给尸体撒上生石灰的敛者从尸堆里扒拉出还有一丝气息的真儿,“我今儿运气真好!”一脸麻皮的敛者高兴地嘟囔着,“活的孩子说不得还能卖上几个钱呢,要是手脚都全的还能再值多些。”

他把奄奄一息的真儿平放在运尸车上,在附近的泥地里翻找,几天前这里的泥土被鲜血浸润,都变成暗红色的湿泥,那些沟沟壑壑中会生长出一种可以救命的花草。他终于在一片深色的泥滩里找到一棵新发的植株,有鲜红纤细的絮状花瓣和黄金的花蕾,被摘下后会迅速地枯萎,在那之前送进将要断气的人口中,传说有起死回生的奇效。

珠曼花,在蛮狄萨满教的偈语中也叫摩耶彼岸花,那是传说中生长在摩耶河畔的恶魔之花,萨满教中地狱之城链接人间的摩耶河,那里只有绝望和苦难相伴。然后人们只被恐怖的地狱之景所慑,忘记了神在摩耶河岸边种下珠曼花的真意,以为她是不祥的征兆,是受过诅咒的花朵。

真儿在摩耶河畔第一次遇见珠曼花,就被她艳丽的色彩吸引,她问那娇弱的花朵:“你是来接引我去往地狱之城的吗?” 花瓣很快凋零在摩耶河畔昼夜不停的邪风中,只剩下一堆血红的印记。

真儿摊开手掌,即使掌心湿漉漉的全是汗渍,那红色的印记依然没有消失,珠曼花的印记。

米老板还是一个劲地催促真儿赶路,城西瓮山有寿春君所筑的高台,今夜寿春君宴请一位大人物,要是在开宴之前礼物还没有送到,不但之前米老板在真儿身上的花费都打了水漂不说,恐怕脑袋都要换个地方。米老板觉得自己快要融化在汗渍浸透的肥肉当中了,身上的短打变成了赤膊,他用力揪着真儿孱弱的手臂,女孩不满地发出一声咕哝,脸上立即多了五条粗大的红指印。

“对,就是这个眼神,最好给我挤些眼泪出来,寿春君最喜欢梨花带雨的小花苞。”

我才不会哭,真儿心想,紧握的指尖刺破了手心,留下鲜红的印记,珠曼花的印记。

月上中天,清冷的月光丝毫不减城中酷热,炼狱一般的景色,唯独瓮山高台一派奢靡,灯火通明的高台顶上放置冰窖中取出的坚冰,并以流水化之,流水最终汇入高台之下的巨大水池,雾气腾腾,清凉犹如月宫,几里外就可以看见月光下萦绕的仙气。

米老板还在感叹高台的华美,真儿指着路边暗处的泥潭道,“那里躺着一个死人。哦,不对,死人还在动,可能没有死透。”

泥巴人头发上挂着腥臭的污泥,混合的污渍和汗液在他的脸上纵横交错,两只宽大的袖袍各湿了一半,另一半还能看出衣料上玄色鸾鸟的暗纹。

“咄!噤声!怎么能对公子如此无礼!”精明的米老板一眼就看出,泥潭里的一定是位贵人,这么热的天气,即使狼狈地从泥坑里爬出来,他首先还是整理自己的衣冠。

“公子可是去瓮山的高台,怎么落得如此田地?”

“正是去往清凉台,我的马半路受了惊吓,将我掀翻在泥潭之中,不知跑到哪里去了。”

“不会是半路遇到了剪径的强盗吧?公子的护卫呢?”米老板有点疑惑地问道。

“王道昭彰,怎么会有强盗出没。”泥巴公子尴尬地用力甩干他的袖子。

“你一定遇到一个好脾气的盗匪,他抢走了你的马匹并没有要你的性命。”真儿拉住他试图遮掩的一只袖子,泥巴公子惊叫了一声,下意识地护住湿漉漉袖子里的手臂。“你的胳膊脱臼了。”

泥巴公子最终没能保住他的仪态,当米老板按住他的手臂,真儿用力把它掰回原位的时候,他还是面容扭曲地叫出声,顶冠甩倒在脑后,散发披面,颜面扫尽。

月光将三个匆匆赶路的人影拉得老长,投射在城郭惨白的女墙之上,摇晃的尸体在墙上不停地追逐他们的影子。

“他们为什么被挂在墙上?”泥巴公子的声音有点发颤。

“这是相里大人的恩典。”米老板气喘吁吁地说,“公子觉得善杀的相里氏能怎么处置寿春君私邸的逃奴?”

“伯渊原是王弟出身,初封寿春,被除宗籍贬为下臣之后,仍然被人称作寿春君避其名讳,以示尊敬。智氏王族都是善谋之辈,宫闱阋墙从来如此,但是伯渊独独是个例外,自请为臣,从不参与庙堂之争,终日纸醉金迷贪杯好色,逍遥度日。他不是这样嗜血善杀之辈。”

“寿春君就是一个会吃人的胖子!”真儿忍不住争辩道,“他和住在摩耶河畔地狱之城里的怪物一样。”

“哼,你们这些贱民能有什么见识?”沾满泥巴的贵公子说道,“瓮山有远古水道遗迹的尽头——一座巨大建在半山腰上的蓄水池,伯渊发掘了它的用途,在瓮山侧筑起高台,一里之外的曲池畔一座巨大的水车拔地而起,源源不断地抽取清凉的湖水,通过高高架起的水道,穿城而过,直达瓮山。这样浩大宏伟的工程,连西京城都少见,你们根本不懂它的价值!伯渊是百年难见的天才,贱民果然就是贱民。”他的眼里放出奇异的光。

“公子说的极是,不要和这贱丫头一般见识。”米老板一脸讨好地说。

米老板又一次因为她的反驳,威胁性地对她举起了拳头,真儿低下头,不远处曲池水平静地流过,寿春君驱使数百名徐国奴隶推动他的巨型水车,即使躲过了相里氏的屠刀,他们最终都被酷热和无休止转动的绞盘吞噬。这座城是红色的,池水也是红色的,和珠曼花一样,满是血腥气,她想着,他们都看不见也闻不到。

樗里氏和相里氏

“轩辕氏统御四方之前,中陆有滑国,以盛产经济作物和木材闻名于世。滑南多椿樗,是椿蚕的主食,所以滑南的丝绸制品非常出名,樗里和柴桑一样为中陆最早最富庶的地方,古有“力则采(柴)桑,智则樗里”的说法,相传智氏源于樗里,四方也避讳称智氏皇族为樗里氏。洛水将滑国自南向北一分为二,北部干燥贫瘠多橡木,相(橡)里氏就发源于此。同样是中陆最古老的氏族,相里氏和樗里氏的境遇可谓天壤之别。” 泥巴公子沉浸在古书堆的故事中滔滔不绝,“相里氏追随先贤子墨子游历诸国时,也曾是轩辕氏的左膀右臂,可惜子墨子的理想太过高贵,终为那个混乱崩坏的末世所弃,相里氏也就此没落。而樗里氏则从三晋田齐的那套,七朝三相,走上飞黄腾达的捷径。”

泥巴公子的论调实在曲高和寡,真儿和米老板当真成不了他的知音,他尴尬地清清嗓子道,“至于如今的相里氏,哼哼,哪有半点上古墨家遗民的风范?上古墨者善守,而相里之墨却善攻。衣冠南渡之后,削平江东世家,平定南蛮开荒拓土少不了相里氏的攻伐之功,子墨子兼爱非攻的理想早就弃之脑后,却以墨家奇技军事而大行杀伐之道,可叹永嘉之乱,却不见多少义士仁人。”

“可说不得相里大人,私下诋毁他的人都挂在城墙上,挡他迁升飞跃大道的人也都挂在城墙上。”米老板吓得脸色煞白,一旁的真儿却听出了滋味,“公子再说说相里氏的事吧。”

“我与相里疾也算旧识了,当年在金墉城下掘出三卷……咳咳,说了你们也不懂,总之他也是个奇人,只是人品太差,吾辈自与之裂席而坐。”泥巴公子讲到此处开始莫名地气愤起来,“如果只是为了北方士族南迁也就罢了,他依仗自己的才能怂恿寿春君背离王道,那就真是大大不妥了,我得去按他一按。”

相里疾是谁,相里氏他们又是谁,真儿毫不在意,真儿只知道相里家的小公子宣。

相里宣身上有一股清晨刚采摘下的离香草的味道,和姐姐身上温暖的太阳的味道不同。当然也不是米老板满身的铜臭味,或是徐国贱民的血腥味,他们挤在铁笼子里,散发着绝望的味道。也不像寿春君,即使裹在绫罗华服和贵重熏香之中,真儿还是能闻到一股糜烂的味道,死人才有的味道。

相里氏的府邸里有众多徐国的奴隶,其中不乏善舞的能人,米老板要她去学徐国最有名的舞技,不然就拿鞭子狠狠抽她的背脊。他们去过大宅几次,相里氏的门楣很高,正门的门槛足有一尺高,他们当然不能从正门进去,真儿在门口呆呆地看了很久,“这房子能挡住南方的洪水吧?”

“只是用来挡住贱民的。”第一次她听见珠曼花盛开的声音,离香草味的小公子的声音,“臭丫头你再多看一眼,我保证把你的眼珠挖出来。”

“瞧,它多好看,”真儿欢喜地跨坐在高大的门槛上,仔细擦拭上面的泥尘,门槛上有美丽的暗纹,她用手抚摸那些凹凹凸凸的花纹,有一只梅花鹿,一只巨猿,还有会飞的鱼群,它们都向着中央最大的一只神兽行礼,“瞧,还有龙!”

“那是父亲大人从徐国甘露殿上拆下来的殿峨。”离香草味的公子冷冷地说道,“即使王城也没有这样的门槛!”

有一双会说话的大眼睛的舞姬姐姐偷偷告诉真儿,“他呀,是相里氏的小公子宣,方圆百里有名的美男子呢。”

香喷喷的小公子宣,闪亮亮的小公子宣,骄傲的小公子宣,还有真儿心中住在云端的小公子宣。但是他从来都不正眼看我一眼,我就是甘露殿上绘着美丽暗纹的楠木,如今跌在尘泥里,还没人欣赏就开始腐烂。有什么从眼睛里涌出来,她在地狱之城呆的太久,已经麻木了,就像第一次看见珠曼花盛开的奇景,很久之前真儿就忘了那种感觉,甜蜜又痛苦的滋味,她一点都不想知道。

“相里大人可是我们这些庵杂之人的衣食父母啊,大人们神仙打架,我们这些小喽罗只想在大人们脚下讨生活。” 米老板急得直搓手,“公子赎罪,小的们一会儿从高台后门进去,小的们未曾见过公子大人,也没听过公子大人的高论。”

说话间,瓮山的高台就近在眼前,黑夜中如同一座火炬,在他面前众人的命运就像萤火一般无足轻重。

正门的侍者是个只能看见鼻孔的家伙,两只手拢在宽大的袖袍中,身后还站着两个为他扇风的侍女。其中一位侍女替侍者接过拜帖,侍者连衣衫上的皱褶都未曾一动,“今日君上只宴请一位贵客,清客门下都去后门。”

许久见泥巴公子岿然不动,另一个侍女靠近侍者迟疑地耳语道,“管事大人,那个泥巴人身上的衣服绣着鸾鸟……”

侍者的眼睛豁然睁开了,他瞪着眼睛去看泥巴公子的外衣,上面的泥巴已经干透发白,原本的鸾鸟暗纹变成一只只白凤,一二三四五,侍者觉得一道霹雳当顶落下,将他劈成半截。半截的侍者萎顿在地,牙齿发颤道,“大人怎么称呼?小人有眼无珠……”

“叫伯渊出来迎接,我是他的老乡!”

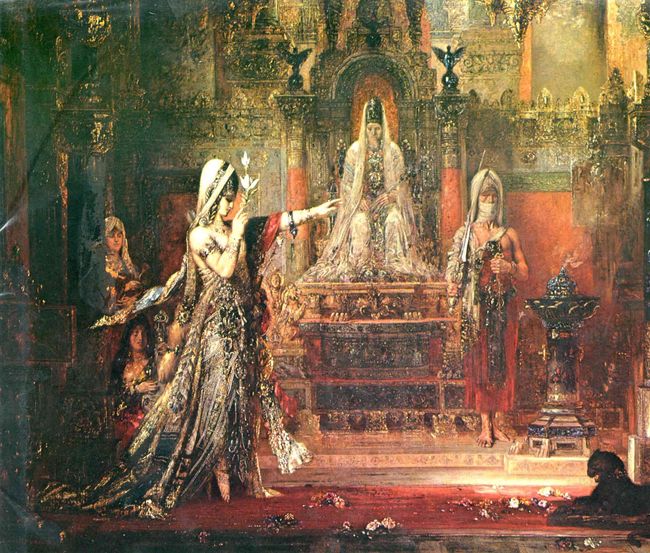

宴会在午夜开始,月上中天,月光和灯火齐辉,高台之上杯盏交觥乐鼓声声,然而却冷得让人瑟瑟发抖,只有穿着繁复华服的贵人们感到自在。

泥巴公子此刻就坐在寿春君左手边,他忧心忡忡看向对面——相里氏父子的落座,就和传闻中一样,相里宣生的一副好相貌,迟早能成为寿春君的东床,然而生的不好也没关系,寿春君早就绑在相里氏的战车上,相里氏和樗里氏又一次联手再现滑国雄风。

“使君乃是当世公认的建筑大师,点评我的清凉台如何?”寿春君向泥巴公子拱手施礼道,“可否与使君在西京城主持所筑之艮岳相较一二?”

“伯渊兄妙思恺亦有不如之处,”泥巴公子举起水晶酒杯,向寿春君回礼,“传闻西南瓮山有紫气,上古祝融氏乘龙之地,族兄在此筑高台,恐有深意吧?”

“寿春君当世英豪,四夷拜服,当筑高台以示天下归心,此乃天授。”相里疾在一旁插嘴道。

“这话不可乱说。”寿春君打断他,面上却很是受用。“族弟必然懂我,随我来看我在瓮山发现的须臾池和上古水道。”寿春君兴致勃勃地离座,拉着泥巴公子走到高台西侧,遥指瓮山,说道,“古人云:渤海之东有归墟,广利中含济物功。曾经我们都以为归墟是指一个地方,直到我发现须臾池才明白归墟其实是指万物终结之法,或是天地之力的归宿。”

“暗合天书三卷的经义!”泥巴公子倒吸一口冷气,“难道天地终极之力是可以实现的?”

“族弟不如助我,若持神器必能一统御宇,恢复轩辕氏所就之大业。”

泥巴公子怅怅开口道,“我今天来就是想劝你,你我都不是能掌时局之人,只恐怀璧其罪,若为觊觎不轨之人获取,则是荼毒天下。”

“恺君格局竟如此小,”寿春君不以为然道,“北有狄祸,西京只怕早已难以为继了,不然北方士族怎肯轻易抛下祖莹,来我江东?君子当挽狂澜于崩,时不我待啊,恺君,切莫迂腐误事。”

“君上经营江东十数载,如今南渡衣冠均需依仗君上,这样的大势还用惧怕西京不成?”相里疾在一旁冷笑道。

“寿春君不要忘记,你我虽为智氏,终生皆为雍臣!食君之禄忠君之事,万勿僭越。”泥巴公子一时激动,声音陡然拔高,惊得座下一位乐师弹走了一阙音,幸好舞姬和琴师都是国手,立即换了一个舞曲来奏和。

“云度(相里疾表字)太过了,伯渊只谋霸业以匡王道,伯渊之心与恺君并无二致。”寿春君摆摆手徐徐说道,“若有终极之力,四夷可平,天下矣可重归王道!”

这世上真的存在天地终极之力吗?泥巴公子苦笑了一下,“传说中轩辕氏统御域宇,依靠得是轩辕剑毁天灭地之力,与三卷天书中记载的天地之力何其相似。但是伯渊真的相信轩辕氏只是靠着神器便一统天下了嘛?天生烝民,其势不能自治,必相与戴君以治之。真正的轩辕剑,以燕谿石城为锋,齐岱为锷,晋魏为脊,周宋为镡,韩魏为夹;包以四夷,裹以四时;绕以渤海,带以常山;制以五行,论以刑德;开以阴阳,持以春夏,行以秋冬。此剑,直之无前,举之无上,案之无下,运之无旁,上决浮云,下绝地纪。此剑一用,匡诸侯,天下服矣。”

“恺君说的极是。”寿春君点头称道,“然而至少可用终极之力平定北方狄祸,解西京之困。你也听说云度平徐国的事迹了吧,悬空城号称不破之城,在云度手下也只撑了半月而已。”

“使君好口才,只在西京筑庭院真是可惜。”相里疾有些得意地说道,“天下的攻伐之事若是能以口舌之利消弭于无形那当然是最好,但是万事不能只望口舌上的成功。”

“哦?若我守城只怕成败还未定吧。”泥巴公子一脸傲气地说道,“云度可与我一试。”

寿春君一向猎奇,立即命人撤了乐舞,搬了行军沙盒置于高台上,令相里疾和泥巴公子演练。

两人照着悬空城之战的情形,在沙盒中以泥人摆阵斗法,相里疾红人攻,泥巴公子蓝人守,下棋一般来来去去拆了十几回,众人看得都是云里雾里,不知所谓。

相里疾攻得满头大汗,眼见沙盘中红人越来越少,城池却迟迟不下,蓝人守城绰绰有余,还时不时以奇兵骚扰红人后方,再来个三四回,红人眼看就要落败。此时寿春君突然出手,拂袖掳倒一大片蓝人,还顺便毁坏了几处模型城墙。

“你这是?”泥巴公子一脸错愕。

“当时的情景就是如此。”寿春君直率地说道。

“我懂了,你用了终极之力!”泥巴公子立即明白过来,“但是应该只是未成品,不然还需要云度花什么力气呢?”

“恺君果然明白!”寿春君答道,“可惜威力太大,控制起来颇费功夫,所以只能用一次。”

“那太好了!”泥巴公子笑了笑,“真是天助我也。”

蓝人立即弃城不守,只专心按倒剩下的红人,虽然又缠斗了十几回红人终究还是所剩无几,最后相里疾气得胡须乱飞,只能把沙盒一推,拱手认输。

寿春君也觉得扫兴,一言不发地看着远处瓮山乌黑阴沉的剪影。

“我知道要怎么赢你!”相里疾怪声怪气地说道,“但是我不说!”

“我也知道你要怎么赢我!”泥巴公子镇定自若,“我也不说。”

“你们这是在说什么?”寿春君奇怪地看着他们。

“云度的意思是说,杀了我就可以了。所以在来的一路,城墙上挂着警告,我还遭到伏击,失了马匹,这都是云度在规劝我不要来淌这趟浑水呢。”泥巴公子拍了拍身上肮脏的衣裳,继续道,“然而杀了我也无用,天书三卷我已经交给温王殿下,温王道济之名想必天下皆知,和他相比,我好像朽木一般。戮力皇室以讨不臣的大有人在,云度你是杀不尽的。”

“罢了罢了,”寿春君意兴阑珊地说道,“我们还是看歌舞吧,真是漫长的一夜。”

珠曼

高台上泥巴公子和相里氏寿春君争论不休,座下诸位插不上嘴也看不懂其中的玄妙,都已昏昏欲睡。侍者来唤真儿他们,已然到了下半夜,真儿坐在屏后,侍女们给她一遍又一遍上妆,脸上的浮粉干了又化,化了又干,直到被刷了十七八遍,再看不清脸上的表情,如同她的心境。

她像个人偶一般被人簇拥着上台,她从早到晚都未进过一粒米,胃里空空如也但是却有种扭曲的灼烧感。当她步履蹒跚走到高台的最高处,一下子她就看见相里宣坐在那里,她的心揪了起来,无论他们隔着多远,她只要一看见他就能闻到那离香草的味道,幸好还有这幽幽的香气支撑着她,不至于当场昏倒。

寿春君满意地看着他的新玩具,一度忘了刚才的扫兴,“听说你是这衢州城中最好的舞者,不知你擅长哪一种舞?”

“贱妾擅长胡旋舞。”

“那种徐国靡音误国的玩意,不看也罢。”相里疾哼哼道,“贱民能会什么高艺雅乐,狐媚惑人而已。我看她就只能跳跳什么褪纱舞。”

“褪纱舞好啊,”寿春君黏着胡须,对着真儿意味深长地笑着,“上次有个漂亮的舞姬不肯跳此舞,还从这高台上跳了下去,真是可惜。”

褪纱舞,又叫七重纱舞,原是南地蛮族夫妇合卺之时,女方的献舞,从七层喜服一直到褪去小衣,闺阁情趣的舞蹈,不知道被哪里的青楼瓦舍学去招揽生意之用。

真儿觉得胃中翻滚已经烧到心口,她脸色发白,绝望地看着相里宣,手指用力握着。

“贱妾愿作七重纱舞。”真儿没有选择,她必须跳。

她挽着鲜绿的臂纱开始舞蹈,起初轻巧娇羞如同新妇,而后奔放艳丽极尽妍态,臂纱随着舞姿飘落在相里宣的座下,宾客们开始轻声讪笑起来,那些不怀好意的眼睛都看着她身上薄如蝉翼的舞衣。她扭动腰肢透出难以明状的诱惑,直令座下的观者血脉贲张,如痴如醉。只有在专心致志的舞蹈中,她才是主宰,任何人都不能伤到她。她用她妖艳魅惑的舞姿,用她处子天真无暇的表情,攻城掠地,无往不利。

但这还不够。真儿心想。

如何才能成为最好的舞者?真儿曾不止一次问大眼睛的舞姬姐姐。要拼命地节食保持身材?米老板嫌弃她是赔钱货,一天只有一顿吃食,真儿从来都不会担心自己的身材。亦或是每天没日没夜的练习?真儿可以练到头晕倒地,然后爬起来再跳。

每次舞姬姐姐都会反问她,“那你为什么要成为最好的舞者?”真儿每次都会讪讪地摆摆手,低着头走开。

直到有一日,她看见舞姬姐姐的大眼睛流出眼泪,“真儿,千万不要成为最好的舞者,那会害了你。”他们说要把漂亮的大眼睛姐姐献给寿春君,从此真儿再没见过她。但是我必须成为最好的舞者!真儿在心里暗暗发誓,我要他看着我,哪怕付出任何代价。

她在风中狂舞,薄纱的舞裙像是掀起滔天巨浪,要淹没所有的记忆。如何才能成为最好的舞者?真儿在心中呐喊着,她只有一次机会,今夜她就要被送上寿春君的暖床,她还没有最后的答案,她听到珠曼花在摩耶河畔盛开的声音,心碎的声音。

她旋到最后,只有自己的四肢环抱躯干,苍白的月光照着她,像是给她穿着银白闪亮的嫁衣。就在失败绝望屈辱一起降临的瞬间,突然她明白了真谛,就和躯体挣脱了所有的束缚一样,放下所有的杂念,忘记所有在场的人,所有的过去和未来,只有美,是永恒的美,她眼中只看得见云端的公子宣,他多么俊美啊,就和现在的我一样,只有美。

她又能舞蹈了,就像重获新生一般,充满着生命的喜悦和活力,充满着力量和美感。俗气下流的褪纱舞,他们看了不下一百次,从没有见过这样的舞蹈,明明一丝不挂,但是这舞丝毫没有肉欲,根本不似来自人间。座下之人惊得下巴都要落下,四周静得好像时间停止,只有一个人打破尴尬,开始鼓掌,“这舞者有大智慧,”泥巴公子平静地说道,“伯渊兄果然深藏不露。”

相里疾哼了一声,寿春君只得讪讪接口到,“此舞只得天上有,人间哪得一见?我要给你一件赏赐,舞者,说出你的心愿!什么都可以向我索求。”

“黄金珠宝,都可以吗?”真儿问道。

“金山银山,只要你的小手搬得动。”寿春君豪气冲天。

“如果我求君上赦免徐国罪奴的性命呢?”

相里疾的胡须有些耸动,他又是冷哼一声。“徐国都已灭亡,区区几个罪奴,满城生死皆在我手。”寿春君依然得意。

“这座高台呢?”

寿春春似乎有点后悔夸下海口,但是转念一想整座城都是他的,送出收回那不是翻手为云间的事嘛?他脸色稍霁,慨然道,“半座城都可以赠予姑娘,何况一座高台?”

座下宾客皆哗然,“寿春君一诺千金,真豪杰也。”

“如若我求相里宣的人头呢?”真儿不知何时已披上了薄纱的罩衣,缓缓起身,风中飞舞的裙摆让她看起来随时御风而行,她一步一步走得极慢,直到惊疑不定的公子宣面前,像每一次骄傲的少年从她身旁经过时,她想象着将他的骄傲踩在脚下。

“看着我,”她说,“我要你吻我。”