谈到“山药蛋派”作家的特色,人们首先会想到他们的语言。有人在谈到“山药蛋派”的语言特色时说:山西的方言较为复杂,赵树理家乡沁水和马烽、孙谦的故乡孝义、文水及西戎的老家蒲县的方言土语,差别就很大。正因为如此,养成了他们对自己家乡小范围内土僻语言的敏感性,不论多么生动、形象、风趣,都舍而不用。恐怕情况不尽如此,我们翻开马烽、西戎的《吕梁英雄传》、胡正的《汾水长流》,方言土语可以说俯拾皆是,而马烽的《三人厮靠》《三颗圪垯》《打毛神鬼》,甚至连题目使用的也是方言。就拿《山药蛋派作品选》中马烽的第一篇作品《金宝娘》来看,其中也不乏方言土语,更不要说像《张初元的故事》那样的作品了。《金宝娘》中还有一些流行范围很窄的土语,该文开头有这样一段话:

金宝提着箩头过来了,不知因什么争吵起来,几个小娃娃像唱歌似的骂道:“婊子儿,不害臊,你妈碉堡上去睡觉!”金宝也回骂了几句,那几个小娃娃说:“婊子养的,你敢骂人!”另一个说:“拿土塑了!”于是几个小娃娃抓起土向金宝身上扬,金宝大声哭了。

孝义话以土扬面叫“塑”,不受欢迎的人常常遭到孩子们这样的围攻,“塑”这个词在外地人来讲是很难理解的。其他如“记心给狗吃了”“心锤上滴血咧”“受制”等词语流行范围也是比较窄的,哪有非常“生动、形象、风趣”的词却舍而不用的道理呢?歌德自序传《诗与真》中的一段话似乎能说明这个道理:

我生来是讲德国的方言……我的父亲不断致力追求语言的纯净,不过我仍然保留着许多根深蒂固的特色。因为它的朴素自然,我倒喜欢它,欣然地把它说出来……每一处地方都爱它的方言,因为它是灵魂所借以呼吸的工具……格言谚语的应用……不用绕来绕去,以一语就中主旨。

关于这一点,人民作家老舍也是深有体会的。他说:“我生在北京,一直到二十多岁才去糊口四方。因此,在我写小说和剧本的时候,总难免用些自幼用惯了的北京方言中的词汇。”其实,撇开马烽作品中所用的特殊方言词语不说,就是文中平平言语,也有它特别的“地方风味儿”,当地读者更容易感受到这一点。

马烽是一位群众作家,十分重视群众语言的学习和运用。他在给作者《胜溪俗语》写的序中说:“在我从事文学创作的生涯中,确实从故乡故土的群众语言中吸收了不少养料。”他还说:“群众语言中的形容和比喻,是祖祖辈辈的集体创造,是千锤百炼的结晶,不是我们一个人能够编造出来的,可以说群众的语言文学,是我们取之不尽用之不竭的宝库。打开这座宝库的钥匙就是放下架子深入群众,从思想感情上和群众打成一片,虚心向群众学习。”马烽的创作实践证明了这一点,他驾轻就熟、匠心独运地把这些带着泥土芳香的俗语俚谚熔铸到作品中去,使作品有滋有味,真切动人。马烽作品中俗语的作用主要表现在以下几个方面:

一、用俗语刻画人物

在马烽作品中,作者塑造了一系列有血有肉、栩栩如生的人物,他们各自有各自的喜怒哀乐,有自己的希望与追求。当作者让他们在读者面前活起来的时候,往往用最经济、最概括的笔墨,恰到好处地用一句或几句俗语,便把人物的个性和灵魂勾勒了出来。如《自古道》中的陈守忠,便是马烽运用俗语塑造的一个“走路也怕踩死蚂蚁”的活命哲学家的典型形象。作者的力作《刘胡兰传》中,胡兰奶奶是一个非常重要而有特色的人物,是旧社会晋中平川一带典型的农家妇女,她有勤劳节俭、克己守家的一面,但由于多少年的封建制度,形成了她性格的另一面:封建守旧,顽固不化。在《一场风波》一章中,刘胡兰不辞而别,与金香、玉莲到贯家堡妇女训练班学习,这一下可急坏了这位恪守旧家教的奶奶,她以为这又是本家媳妇李薏芳勾引的,所以她自恃长辈,跑到李薏芳家开口就骂:

“哼!你干的好事!你把我胡兰子勾引到哪里去了?你这个搅家精!你这个败家怪!你说。”

“这可算是刘家的风水楼楼盖歪了。家里走了风,坟茔里冒了气啦!真是人家败,娶的媳妇赛如怪。你盼我刘家倒了楣,败了兴,你就畅快啦。你这个勾魂公鸡勾魂鬼!金香是你养的,你下的,拖油瓶带来的,你要让他上南山,去海北,由你。你为甚要勾引我胡兰子?你说!明告你吧,今日你不给我把胡兰子找回来,我就和你这个败兴鸟过不去!”

胡兰奶奶这段话简直是俗语连珠,把李薏芳这个能说会道的媳妇弄得晕头转向,“跌嘴拌舌”。后来经人调停,这场风波才得以平息。谁知第二天胡兰奶奶又跑到贯家堡妇女训练班大哭大闹:

“……翅膀长全了,会飞啦!好狠心啊!黑不言白不语就跑啦!不行!跑了和尚跑不了庙,我要见你们主任。我拼上这老命不要了,也不能让她参加八路军……”

这种人物性格的刻画是多么淋漓尽致呀!它靠什么?靠的是活生生的人物语言。如果没有俗语,作品会逊色不少。

马烽用俗语刻画人物,不仅是让人物自己说出极有个性的俗语来,还表现在第三者的评述上。如《吕梁英雄传》七十回:“一个是任长命老汉,一个是张武老汉,一个是吴金福老汉,这些都是多年受苦人,平常三棒都打不出个响屁来,这些人还会受了共匪的活动?”“三棒都打不出个响屁来”,形容人老实巴交、逆来顺受的性格。再如《刘胡兰传·奶奶的“女儿经”》中,写奶奶对刘胡兰又喜又嗔的评述:“罢,罢,罢,你还夸奖她哩!说起来真能气破肚。身材长了那么高,可就是长人不长心,全没点做闺女的谱!我天天说、日日劝,全是为她好,哼!好经念给聋施主——白费唾沫!”其中也可见刘胡兰性格倔强的一面。

马烽作品中无论是人物自己所说还是别人评论所说的俗语,都能切中要害,使人物性格毕现,成为人物性格的概括语。由此可见俗语在刻画人物性格中的妙用。

二、用俗语展开情节

文宜曲而忌直。马烽作品的情节往往波浪起伏,读起来妙趣横生。马烽在安排和展开情节的时候,俗语的运用起到了预示和向导的作用。例如《村仇》中赵文魁与田得胜闹翻了脸,田得胜在回家的路上与田二旦有这样一段对话:

田二旦说:“那狗日的赵文魁不是人!和谁共事也想杀一刀子。”田得胜说:“姓田的可不是孬种!非和他……”田二旦抢着接上说:“和他打官司!”田得胜说:“有本事的不上衙门。和他硬干!”田二旦把手一拍说:“对,好!我看他也是欺软怕硬!”

这一段话可以说是村仇的导火线,预示了情节的发展,从此赵文魁“杀人”更加有恃无恐,而田得胜更加蛮撞蛮干、逞能好强,从而引出了一场恶战,两村结下了难以解开的“疙瘩仇”。在情节发展中,俗语起到了特殊的作用。

俗语在作品中往往可以增加生动性和趣味性。例如《吕梁英雄传》第七十六回描写敌人被困渴极了的情形就十分生动:

(日伪军)见打回一桶水来,不管三七二十一,一窝蜂拥了出来,里三层外三层,把水桶团团围住,有用碗舀的,有用钢盔舀的……没有家具的人,真是急得喉咙里伸出手来了,有的凑到桶边上喝,有的用手盛上喝,滴滴洒洒,吵吵嚷嚷,挤了个一塌糊涂。

这些俗语,马烽真是娴熟极了,简直是信手拈来,用起来又那么自然贴切和丝丝入扣。在他的作品中,主要人物讲俗语,次要人物也讲俗语,句句俗语简直是脱口而出,却又符合各自的身份,符合各自的生活阅历和对生活的见解,用得那么别致、恰当、形象和生动,给作品增加了浓厚的生活气息和特殊的艺术美。

三、用俗语深化作品的主题

俗语是含义尤深的,马烽深谙俗语的深刻性。他在把俗语融入作品时,往往有意用俗语深化作品的主题。

在长期的封建社会里,地主阶级有一个愚民的法子,即向人民灌输宿命论的思想,这种思想也渗透在俗语中。如孝义俗语:“生下啃毬儿命,不用瞎折腾”“命里没儿,操抱养下侄儿;妨死侄儿,还是没儿”“外财不发命穷人”“命里只有八升,不要吃上一斗”等。这种观念对农民的影响很大,马烽作品中的许多人物便是这种思想的牺牲品。马烽作品《光棍汉》正是借此揭露这种思想的危害性,主人公任命根由于在旧社会受了“放鹰子”的骗,形成了“不爱说话,死见不得女人”的孤僻性格,但当群众诉苦挖穷根时,经反复动员,任命根说:“唉!提那些作甚,甚也是命里注定的,知命君子不怨天!”一说到打倒封建主义土改翻身的事,他就说:“你们倒也是好心好意,不过,唉,外财不发命穷人,命就把人制煞了!”

“命就把人制煞了”,这篇文章始终贯穿着一条线,即“命”,这里作者借任命根老汉这几句俗语,旨在说明宿命论对广大劳苦大众的危害:什么“命”,最后任命根这个“黄瓜苦到圪蒂上”的人,也认识到:“起初咱只死抱命运,慢慢自己左思右想,觉着二惑二信,今天开了这个会,我这脑筋才弄通了!”最后任命根翻了身,娶了媳妇,过上了美满的生活。这正是对宿命论的有力回击。

《伍二四十五纪要》是马烽20世纪80年代的新作,这里马烽塑造了一个能言善语、幽默风趣而又有自己思想的农民形象,马烽似乎也有伍二四十五那样的语言艺术本领,他自小在群众语言的海水里泡大,本身就蕴藏着丰富的群众语言之矿,因而对俗语的运用能够达到取精用宏、融于一体的地步。在他的作品中,往往几句常言俚语便有滋有味,真切传神。常语似易,但运用得好却有点石成金之妙,大概从事创作的人对此更有深刻的体会。

现在人们似乎对文学作品中使用方言土语非议太多,认为只有清一色的普通话才具有生命力。殊不知《红楼梦》《水浒传》《金瓶梅》中还有许多方言成分。从语文政策来讲,普通话固然是一种具有统一性的全民共同语,具有规范化的作用,出于交际的需要,应该加以倡导。但普通话毕竟是一种带有人为性质的语言,它发展到现阶段还未完全成熟,特别是要表现地方特殊的文化生活时有时会觉得它不如方言那样伸缩自如、丝丝入扣。老舍先生说:“与其用减了成色的国语,不如用原封不动的土语。半生不熟的国语是患了贫血病的语言,即使运用得好,也不过像桐城派文章那样清瘦脆弱,绝无蓬蓬勃勃的气势。”这话虽然说得有点过头,但也不无道理。马烽以他的创作实践证明了这一点。不过我们认为,马烽只是在作品中吸取了方言的一些有益成分,其主流还是全民共同语,而不是方言文学。其实即使对方言文学,我们也不能一概排斥,德国是国家主义观念很强的国家,但教育部门仍规定学校要教授方言文学。

有人说马烽作品中是有一些方言土语,然他籍贯虽为孝义,但十七八岁时已转战吕梁、晋中等地,后来工作和生活的地方也不在孝义,他的作品能在多大程度上带有母语的痕迹呢?根据语言习得理论,一个人的语言习得主要是在他的幼年时期,到十五岁一个人的语言模式就已基本定型了,后来即使远离家乡,身处异地,其语言模式也无不打上乡音的烙印。“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”贺知章这首诗虽然讲的是他自己,但也说明了乡音难改的道理。马烽口语里浓厚的孝义方言特色是不可否认的事实。虽然后来他离开了孝义,但他战斗、生活的主要地方还在“晋语”圈儿内,孝义在行政区上时属晋中,时属吕梁,语言上也兼有两区的特色,无论从地理上还是方言上,都有过渡的性质,在这一带用方言讲话是没有多大障碍的。从这一点上来讲,马烽并没有离乡而去,而是深深植根于汾河之滨、吕梁之畔的。至于方言,任何一个作家也不会使用地地道道、纯洁无杂的方言,因为汉字还没有这种功能,何况马烽还是一位群众性的作家呢?

当然,书面语与口语还是有一些区别的,但马烽的创作道路决定了他不会去写八股文,也不会去写鸳鸯蝴蝶。马烽的作品有的方言色彩浓一些,有的淡一些,甚至一部作品早期的版本和后期的版本也有些差别。但不管改成什么样,溯其根源,仍要回到方言中去,因为它们脱胎于地方口语。我们研究方言俗语时参考书面文献,实际上只是一种参证,而不是要把书面语言当成活生生的语言来研究。

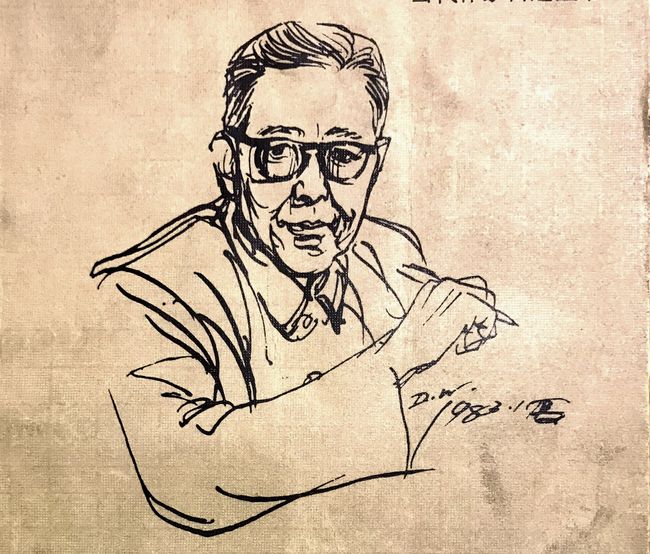

【说明】“自幼”句:《金宝娘》是马烽先生早期代表作,作者通过对金宝(李根元之子)遭群童“土塑”(以土扬面)的遭遇,曲折地反映了农村妇女的悲惨命运。“醍醐”句:指1979年作者在山西大学中文系写作讲座初识马烽的情形。“促膝”句:指1982年作者到太原东华门作协家属院平房走访马烽、马烽赠书的情形。“鲁艺”句:指1990年冬作者前往北京鲁艺马烽宿舍登门求序、马烽飞信赐序的情形。“藤楼”句:指马烽退休返并后,在丝布藤蔓的小二楼与作者座谈的情形。“持花”句:指2004年2月8日作者前往位于太原市壩陵巷附近的山医二院吊唁厅送别马老的情形。