《低俗小说》能拿金棕榈,是戛纳在布局

作者:Georgia Brown

译者:易二三

校对:奥涅金

来源:《村声》

我又回到了这片土地,这里的出租车司机携带的不是武器,而是两卷本的《卡拉马佐夫兄弟》。我读到了上卷的三分之二处,并期待着下卷的内容。这种阅读的冲动或许在某种程度上是这个国家出租车站系统的注脚?当司机将我送达面朝火车站的酒店时,我撂下一句:「我也喜欢陀思妥耶夫斯基」。

酒店也是那些所谓的戛纳故事之一。去年,我和另一位记者各自向一位活跃的、住在巴黎但显然是美国人的公关人员(就叫她P小姐吧)支付了250美元,她说她为我们找到了梦寐以求的住处。

今年,在我的余光中,这个毫无悔意的人——P小姐,自从搬到纽约后——到处奔走,对着她的手机大声吼叫。她还年轻,她想要有所成就。这不再是一个戛纳故事,而是全球性的故事——这个故事反映也在电影节上更引人入胜的电影中。今年的大部分情节都围绕着恶性循环展开——人们在痛苦中无法静静地坐着。

抵达戛纳的第一天,主竞赛单元放映的影片是杨德昌的《独立时代》,这是一部赤裸裸地处理道德沦丧的剧情片,冒着让观众感到尴尬的风险。

《独立时代》

「永远不要低估从事艺术的人,」有人警告说。「他们知道如何玩弄你的思想和情感。」幻觉的艺术就是操纵的艺术。诀窍不在于是否发现,而在于如何发现别人在利用你。例如,在怀疑之中,迷人的奥黛丽·赫本式的女人(看看那对招风耳)总是微笑着并且帮助他人。保持这种形象演变成了一个负担。

值得赞赏的是,杨德昌试着对这些有关真伪关系的问题做出了试探性的回答。影片里有一句幽默的哲学台词是:「如果我们不去规定出真理只有一个,怎么会跑出这么多假的呢?」

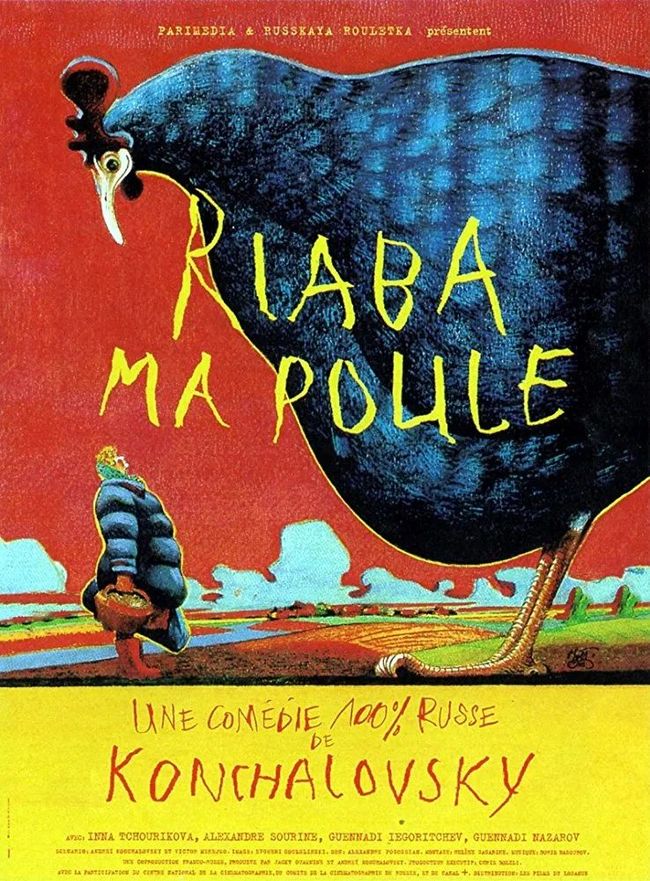

安德烈康查洛夫斯基也对资本主义的腐败,共产主义反唯物主义与民主唯物主义之间的冲突感到担忧,他的主竞赛影片《芦花鸡》充满讽刺意味地重新审视了他1967年的影片《阿霞·克里亚契娜的故事》中的真实村庄。该片直到「开放政策」(glasnost,译者注:指戈尔巴乔夫在1985年提出的改革开放政策)时期才解禁。

《芦花鸡》

康查洛夫斯基的弟弟尼基塔·米哈尔科夫采取了一种更安全、更不现代的策略,以《烈日灼人》加入了主竞赛单元,这部影片是一部华丽的编年史,记录了20世纪20年代一个俄罗斯家庭田园诗式夏日的结束。类似的还有罗马尼亚导演卢奇安·平蒂列的政治年代片《难忘的夏天》,主演克里斯汀·斯科特·托马斯的表演十分亮眼。

我去了一趟电影市场,发现新保守派的惠特·斯蒂尔曼在大谈民主的价值,好像民主还没有被玷污似的。斯蒂尔曼执导的《巴塞罗那》讲述了特德和弗雷德这两个身在国外的美国年轻人的故事——他们一个是推销员,另一个是海军军官和北约联络员——本片被竞赛单元给忽略可能是因为它亲美的偏见。事实上,它比许多成功入选的电影更有发言权。

《巴塞罗那》

影片中的主人公白天打着领带,晚上穿着古典的睡衣,他在处于剧变中、后佛朗哥时代的巴塞罗那发现了种种缺陷,反过来却发现了美国的种种优点。尽管如此,看到有人在电影中为清教主义辩护还是让人耳目一新,尽管除了他就没有其他人在实践清教主义。

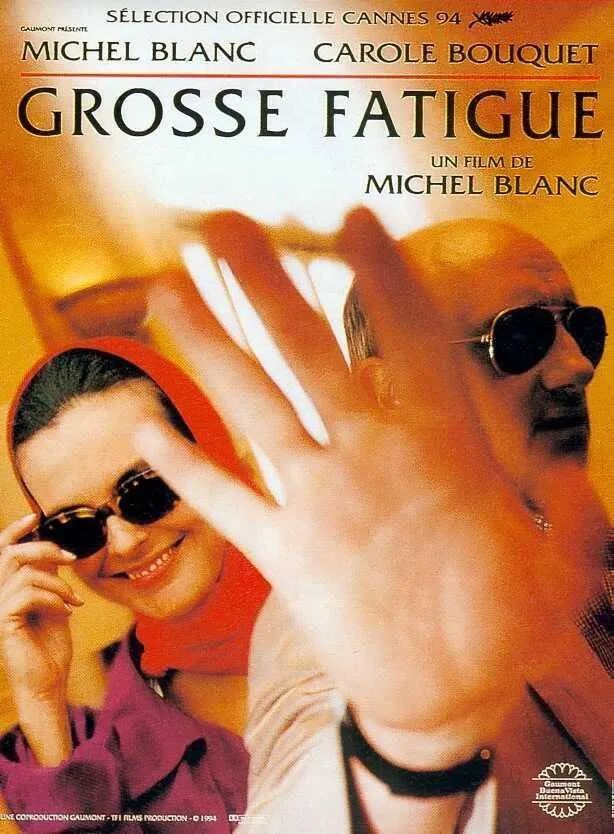

不需要像斯蒂尔曼那样一本正经地指出法国人对美国文化有多么虚伪。众所周知,金棕榈奖最后颁给了昆汀塔伦蒂诺的《低俗小说》,而与此同时,法国却在谴责美国的低俗暴力和好莱坞霸权。为了两面讨好,最佳编剧奖颁给了米歇尔·布朗令人愉快的、伍迪·艾伦式《累得要命》,影片结尾突然变成了一个悲叹美国电影和快餐的寓言。

《累得要命》

剧情简介:一个来自普罗旺斯的粗人,长得和演员兼导演布朗一模一样,并开始在商场和酒吧等地方模仿他,最终成功地篡夺了他的私生活和事业。(这部喜剧的很多乐趣在于看到片中的名人扮演他们自己,比如布朗的「好朋友」卡洛尔·布盖或戛纳电影节主席吉尔·雅各布。)

在影片的最后一幕中,同为失业演员的菲利普·努瓦雷向布朗透露,替身演员已经占据了所有地方,这是一件「加倍」悲伤的事情,因为公众似乎不知道个中分别。黎明时,我们看到两人在空荡荡的香榭丽舍大街上昂首阔步,努瓦雷指指左右两边,说垃圾食品取代了美食,在电影院里,好莱坞的垃圾电影取代了法国电影。

换句话说,就是真的法国电影被假的美国电影驱逐了。两位失业演员低下了头,宫殿里的观众们发出了欢快的嚎叫。他们后来被雇去给波兰斯基的电影充当临时演员。

从长远来看,布朗的电影——过于依赖观众对法国演员而不是美国演员的认可——可能会被翻拍成一部好莱坞喜剧。那么最后传达的信息会是什么呢?可能有点像斯蒂尔曼的作品:对纯洁和烤架上真正的汉堡的怀旧。

与此同时,从跨文化的角度来看,戛纳电影节奖励美国电影;电影节希望美国明星能够激发观众的热情,赚取媒体的关注。除了《低俗小说》带来了布鲁斯·威利斯和复苏中的约翰·特拉沃尔塔,大多数参展的美国电影都星光黯淡或是有着被美国媒体过分熟悉的缺陷:主竞赛单元的开幕片是科恩兄弟的《影子大亨》,已经打道回府了,闭幕影片是约翰·华特斯的《杀心慈母》,同样也铩羽而归。(《种族情深》的首映倒是挽回了一些颜面。)

《影子大亨》

其他在戛纳首映的美国电影还有阿兰·鲁道夫执导的《派克夫人的情人》,该片讲述的是阿尔金圆桌俱乐部成员的故事。影片优美但略显晦涩,配乐难以理解。显然,桃乐茜·帕克(由詹妮弗·杰森·李饰演)为了掩盖自己纽约犹太人的血统,决定隐藏口音。有人能听懂那些妙语名言真是个奇迹。

其他竞赛单元收入了在圣丹斯电影节及其新导演单元放映过的作品,比如《新鲜》、《疯狂店员》和洛奇·科里根执导的令人不安的《梦幻狂杀》,以及一些我们无暇观看的影片,包括霍尔·哈特利出人意料的喜剧片《业余爱好者》——由伊莎贝尔·于佩尔主演;羽田香代的《照片新娘》(译者注:豆瓣及IMDB显示本片提名了金棕榈,但据戛纳官网,本片入围的是一种关注单元)被宣传为第一部由亚裔美国女导演执导的入围影片;达内尔·马丁执导的喧闹且多彩的《拉丁情事》,则是「第一部由非裔美国女导演执导的入围影片」;还有罗里·凯利执导的《与我同眠》,一部30多岁年轻人(不是X一代)的再婚喜剧。流传在戛纳十字大道的一个共识是,出演了《与我同眠》和《低俗小说》的埃里克·斯托尔兹似乎无处不在。

《与我同眠》

除了塔伦蒂诺无可否认的才华之外,《低俗小说》能在戛纳电影节上获得成功是因为影片对法国新浪潮的直接致敬(不,不是抄袭,是致敬)。乌玛·瑟曼戴着黑色的安娜·卡丽娜式的假发,穿着清爽的白色衬衫,肩上搭着风衣,在一个令人喘不过气的场景中,跳起了戈达尔的《随心所欲》中那段发生在台球厅的欢快舞蹈。瑟曼从来没有如此具有吸引力。

塔伦蒂诺还邀请了刚搬到阿姆斯特丹住(和导演本人一样)的特拉沃尔塔,以及让两位英国演员阿曼达·普拉默和蒂姆·罗斯饰演英国人,让玛丽亚·德·梅黛洛饰演布鲁斯·威利斯的法国女友,让法兰西万人迷罗姗娜·阿奎特饰演毒贩的妻子,以此向欧洲致意。

出于商业和声誉的考量,戛纳电影节似乎决心将大奖颁给美国年轻人(过去6届电影节有4次获奖),《低俗小说》折桂也就不足为奇了。这种定位是正确的;它吸引了人们的关注。这部电影提供了不少令人兴奋不已的震撼。一位评论家称塔伦蒂诺是法西斯导演,但就连他也很喜欢这部电影。我称塔伦蒂诺为「暴力创新」的大师。

《低俗小说》

他说,自己认为这部影片是「现代摇滚通心粉式西部片」。这句话的问题在于,你马上就知道他不是赛尔乔·莱昂内,后者可能从未获得过任何大奖。

尽管前25分钟左右——充满了塔伦蒂诺标志性的豪言阔论——有些疲软,但节奏逐渐紧凑了起来,部分是音乐的功劳。一个神圣转折时刻是,略显矮胖的特拉沃尔塔光着脚跳舞。与《落水狗》相比,《低俗小说》更滑稽,也少了些粗糙,是一种讨好人的、血腥的娱乐。每一章的结尾处都有章节字幕,它基本上能让你卸下防备,让你咽下不安的感觉,忘记你在对某些糟糕事情大笑。

据传(尽管米拉麦克斯公司否认),在戛纳电影节开幕之前,一些与刀剑有关的恶心镜头被剪掉了。当这部电影于8月底在美国国内上映时,一些肛交的镜头肯定也会消失。塔伦蒂诺在一场新闻发布会上说,他尊重分级委员会,并认为这对艺术完整性来说是通情达理的。他说,不喜欢电影中的暴力的人不是傻瓜。比如「我的母亲」。

本届戛纳的一大丑闻是基耶斯洛夫斯基的《蓝白红三部曲之红》颗粒无收。在电影节的前半程,大多数人都将《红》列为自己最喜欢的电影(甚至连塔伦蒂诺都称其为「一部杰作」);与此同时,有知情人士预言,戛纳电影节将利用任何借口不向基耶斯洛夫斯基致敬。还有一些人猜测,重回银幕的让-路易·特兰蒂尼昂可能会获奖。但基耶斯洛夫斯基在法国一直是一个傲慢的外来者,他直言不讳地蔑视当地文化。在他的新闻发布会上,当被问及法国电影普遍低迷的状况时,他回答说,由于法国社会「道德状况不佳」,所以法国电影不健康也就不足为奇了。

《蓝白红三部曲之红》

帕特里斯·夏侯的《玛戈王后》由克洛德·贝里担任制片,并由伊莎贝尔·阿佳妮主演,被宣传为法国的超级竞赛片,但收到了大量的嘘声和嘲笑。毫无疑问,这种反应不仅让当地的支持者,也让米拉麦克斯公司感到特别难堪,因为它在电影节开幕前就买下了这部电影。

《综艺》的影评人托德·麦卡锡说,他因为自己写的负面评价而成为了众矢之的。一部暴力的电影(谈到美国佬!)——你可以称它为《玛戈王后与真正的恶性循环》(Queen Margot and the Really Vicious Circle,译者注:这里戏仿了《派克夫人的情人》的英文片名Mrs. Parker and the Vicious Circle)——在我看来,这或许会是一部相当不错的娱乐电影。我很喜欢詹姆士一世时期风格的花饰——一系列稀奇古怪的毒药,有一只狗似乎被戏弄去看书了。

《玛戈王后》

本届电影节我最喜欢的一部电影恰好是法国片,尽管似乎没有其他人注意到它:奥利维耶·阿萨亚斯执导的《赤子冰心》,入选了一种关注单元,聚焦于两个不良少年的70年代,片中使用的配乐我称之为「我的音乐」:鲍勃·迪伦、莱昂纳德·科恩、妮可、清水乐团。

影片的重头戏是一场围着篝火的部落风格舞蹈,此时的配乐是詹尼斯·乔普林的《我和鲍比·麦吉》(Me and Bobby McGee)。阿萨亚斯曾是《电影手册》的编辑,也是将侯孝贤介绍给西方的功勋人物。他在法国有一群追随者,不过这部甜蜜、悲伤、有点像布列松式的《年少轻狂》的影片可能是他在美国的突破之作。好吧,结局可能没那么美好。

最后,让可怜的、被鄙视的意大利人来拍摄几乎人人都喜欢的电影吧:南尼·莫莱蒂的《亲爱的日记》。在它的三个章节中,我最喜欢的可能是第一章《踏着我的摩托机车》,面无表情的莫雷蒂——一位意大利的民族英雄,现在是戛纳电影节的最佳导演——骑着摩托车穿梭在罗马极其周边地区,思考着建筑、人们的生活和电影。他喜欢《闪电舞》(这没什么——基耶斯洛夫斯基在《红》中还赞赏了《死亡诗社》),碰巧在街上遇到了詹妮弗·比尔斯和亚历山大·洛克威尔。他拿意大利电影开玩笑。莫莱蒂讨厌《杀手的肖像》并追踪到了一位蜷缩在床上的评论家——强迫他听自己为赞扬《杀手的肖像》、《沉默的羔羊》和(前金棕榈奖得主)《我心狂野》等片所写的评论。

《亲爱的日记》

在这一章的结尾,莫莱蒂的画外音安静了下来,摄影机从后面跟着摩托车,白色的头盔在中间线左右摇摆。他正骑去帕索里尼遇害的地方,配乐是凯斯·杰瑞的《科隆音乐会》。对我来说,这可能是整个电影节最让我入迷的时刻。知道这样一部个人化的、小规模的电影仍然可以拍摄出来——在人们对它失去兴趣的情况下,是一件多么令人欣慰的事情。这样也就摆脱了恶性循环。

合作邮箱:[email protected]

微信:hongmomgs

![]()

电影史真神首度直播,他讲的你不会全同意

它用一部脑洞巨大的高水准科幻剧,向网飞宣战