不要让鲍毓明掉出热搜!

掉出热搜的鲍毓明

掉出热搜的鲍毓明

这几天微博上真是一瓜未平,一瓜又起,网友们吃得不亦乐乎。

先有罗志祥出轨,后有彭昱畅恋情,现在又是李国庆复仇记。

鲍毓明案怎么样了?大家似乎已经不太在意。

热度消退后,只剩下一小拨网友和大V逆流而行,不厌其烦地发微博,想让这起案件的热度能维持得久一点,不甘心它被花边新闻淹没。

可是互联网的记忆能持续多久?

3月24日,网名为May2381的网友通过微博求助,丈夫带着榔头上门袭击,自己和父母被打得头破血流。当时她的这条微博被转发了3.7万次。

但1个月后,当她再次为自己的遭遇发声,却只获得了11条转发。

一次次曝光,一次次在登上热搜后逐渐销声匿迹,这似乎成了每一个“热点”的共同命运。

如果没有鲍毓明案的曝光,我都快忘了去年夏天的新城集团董事长猥亵女童案。

如果前段时间没有包丽去世的消息,很多人恐怕已经不太记得包丽是谁了。

这些事件都曾得到空前的关注,但最终并没有带来什么大的改变,只不过证明了悲剧在不断重演。

然而每一起悲剧的背后,是受害者拼命鼓起的勇气,是无法随着热度褪去而消减的痛苦,和一个个亟待改善的社会问题。

这不得不让书单君开始思考:为什么我们之前明明很愤怒,却又这么容易遗忘?

互联网上的遗忘,是一种必然

写这篇文章,书单君无意要批判谁,因为在我们所处的环境下,对热点的遗忘是必然结果。

仔细想想,你是否也有过这样的经历?

休息时间想刷会儿微信,刷到一篇推文标题“某小学门口出现无差别杀人犯,震惊100000+人!”,你点开,看到一张血淋淋的图片,图上的马赛克打了跟没打差不多。你看完很难受,气愤地在评论区写下:必须追责!

这时手机屏幕上方弹出一条热搜推送,是一个综艺比赛的最新资讯,有你喜欢的idol。看到她在视频里很搞笑,你被逗乐了。

过了一会儿你打开微博,看到关注的博主发了个暖心的故事,你又被戳中泪点,感动得热泪盈眶……

你看,短短几个小时,我们就可以在愤怒—欢乐—感动这三种激烈的情绪之间无极切换,几乎没有模糊的中间态。

为什么会这样?

人类学家项飚把它归因于“附近的消失”:人们不再关心“附近”,而只关心自己和遥远的世界。

信息的高度发达,让一切距离仿佛都消失了:

媒体会第一时间把各种资讯“喂”到你嘴里,我们可以对任何宏大的事情发表意见,但我们无法和当事人建立常规的关系联结。因为他们离我们太远,因为热点来来回回切换得很快。每一次,我们认识到的都是不同的人。

时间不再是线性的,人们的注意力也被切割得碎片化。我们很容易因为一件事产生道德上的愤怒和同情,但那种情绪很快就又下去了,因为它不能换化为行动。

美国作家尼古拉斯·卡尔的《浅薄》,则提供了另一种解释——记忆外包:

我们在尽情享受互联网慷慨施舍的过程中,越来越依赖网络信息存储,这会让大脑逐渐变成一个简单的信号处理器,善于遗忘而不善于记忆。

而我们的精力越容易分散,也越难以体验同情、怜悯等最具人性特征的微妙情感。

说白了,就是信息爆炸时代,人类正在变得健忘且麻木。

作为新媒体工作者,书单君对这一点深有感触。

热搜几乎每个小时会更新,新的总是在覆盖旧的,为了追踪热点,有时我会刷一整天的微博。

明明看了很多信息,大脑却一片空白,手指划过数条社会时事,内心却没有一点波澜。

大概正因如此,尼古拉斯·卡尔在书的最后,向我们所有人发出了一声响亮的拷问:你要做互联网的奴隶,还是主宰者?

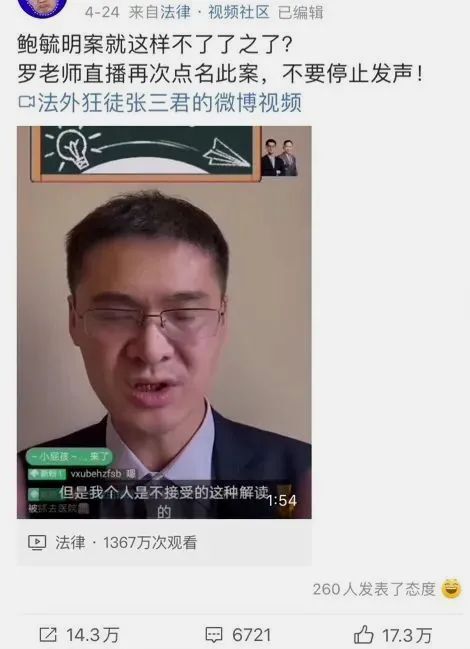

现实中,很多大V也确实在呼吁:“不要遗忘鲍毓明案!要持续关注。”

每每看到这样的声音,我都会非常感动。但同时我又会想,也许大众来说,遗忘不仅是一种必然,更是一种可以被理解的策略。

毕竟,谁也没有权利胁迫他们发表意见,铭记只能是自己对自己的期许,而不能变成道德绑架。

更重要的是,如果他们之中有人经历了过多感同身受的同情,就很容易陷入疲劳,严重的话还会伤害到自己。

美国华裔作家张纯如在写作《南京大屠杀》时,就因为每天面对血淋淋的历史和丑陋的人性,经常气得发抖、失眠、掉发,患上抑郁症。

成书7年后,她在自己的车里开枪自杀,年仅36岁。

这种情况,在心理学上有个名词,叫“替代性创伤”(vicarious traumatization),简称VT。

起初,VT是指专业的心理治疗者,因长期接触患者,受到了咨访关系的互动影响,而出现类似病症的现象。也就是说,治疗师本人的心理也受到了创伤。

而在信息爆炸的现在,公众频繁接触一些恶性事件的信息,加上很多媒体热衷于使用耸人听闻的标题和猎奇的描述,所以被消耗了过多情绪,产生“替代性创伤”的症状。

因此,从心理学上来说,遗忘有时是一种自我保护机制。

当你感到不适时,完全可以放下手机,选择不看、不听、不关注。毕竟,我们只有保护好自己,才能保护别人。

“记得”的意义

但,总有一些人怎么也不肯忘记。

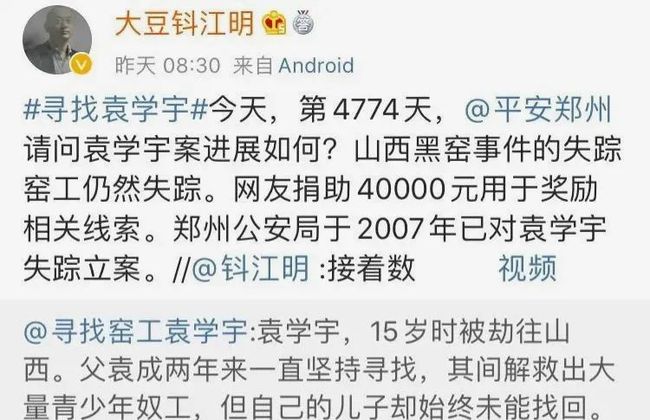

比如前天,我刷到了一条发表于2009年10月11日的微博:

袁学宇,15岁时被劫往山西。父亲袁成两年来一直坚持寻找,其间解救出大量青少年奴工,但自己的儿子却始终未能找回。小宇的奶奶现罹患癌症晚期,渴望见孙子一面。

如今11年过去,小宇仍不知在何处,他的奶奶早已去世,但小宇爸爸的这条信息却没有沉没——因为一个叫@大豆钭江明 的大V,从2009年第一次看到它起,几乎每天都会转发这条微博。

文案从最初的"属实。请转发。请转发。请转发",变为“每天转发一次”,最后成为了现在的样子:

因为他的行动,11年了,这条微博依然会不时出现在人们的视野中,转发的次数已经达到了11.5w,人们还在关心那个叫小宇的少年是否还活着。

遗忘是种必然,但如果我们能有意地让自己“记住”,那结果又会怎样?

2005年,因为韩国光州市仁华学校的教师全应燮的举报,外界才第一次得知这所聋哑学校内的罪恶:从2000年开始,校长和十多名老师一直在对住宿的学生实施暴力和性侵,最小的受害者年龄只有七岁。

但令人失望的是,这起案件中的校长、总务主任并未受到法律的严惩,因为没有前科且与被害者家属达成协议而被判缓刑获释。

2008年,女作家孔泳枝得知此事,在深入走访调查后,将其写成小说,于网络连载,点击次数超过1600万,并引起了影视行业的关注。

2011年,一部叫《熔炉》的电影上映了,数百万人因为观看了这部电影,开始在网络上呼吁重启调查光州聋哑学校。

电影上映第6天,迫于舆论压力,光州警方成立专案组重新侦办此案。

由于两名性侵教师已过追诉期,网友们要求提高性侵案量刑标准和废除追诉期。

电影上映第37天,韩国国会通过了“性侵害防治修正案”,又称“熔炉法案”。

有人说,在韩国,电影改变了法律。

其实这条法案的颁布背后,不止是一部电影,还有数万人的接力。

人们从来没有忘记过这件事,也不曾放弃追寻正义。

罗翔老师在《圆圈正义》一书里讲过:“建设法治国家,首先就是约束权力,这方面舆论的监督作用功不可没。”

如果民众不用舆论去伸张正义,那么正义就只是一句口号。

我想起柴静在《看见》里写过的一个故事,当时给我印象很深,讲的是一场业主维权风波:

有个小区的业委会主任叫雷霞,他和物业公司打赢了官司,让业主们可以少掏过高的物业费,但物业公司不执行法院判决,突然撤走,停电停水。

一批人骂物业,还有另一批人却开始骂雷霞。

这个事儿闹了很久,什么打耳光、下跪、游行、拉标语……那条马路上每天都很喧闹,吵得几乎所有业主都只能参与讨论。

终于,小区在第五次业主代表大会后,以600多票对400多票,决定业委会留任,用招标形式重新选择新的物业公司。

这样的结果在很多人看来,徒费了每个人的私人时间和精力,但它唤醒的东西,带来了马路最终的安宁。

所以,如果你问我可不可以不关注公共事件?我会说可以。

但就像林奕含在《房思琪的初恋乐园》里说的,“我原谅他,因为这样我才可以活下去,你们不能原谅他,因为这样其他的女孩才可以活下去。”

所以,不要让鲍毓明撤出热搜。

不仅是为恶人伏法,也是为了让这个世界不再出现下一个“李星星”。

点个“在看”,拒绝遗忘

点个“在看”,拒绝遗忘