汶川地震12年,看到了她的故事

因地震失去双腿的舞蹈老师,因励志走红的坚强舞者。但在某档节目的开场,她说:

“我是汶川大地震幸存者,但我更希望大家能记住的是,我是廖智。”

的确,她并非一个贴着励志标签的纸片人,她也有自己的软弱悲伤,也有自己的快乐希望。

2008年,5月12日下午。

一瞬间,什么都没了。

房屋剧烈晃动时,廖智下意识地护在婆婆身上,而婆婆的怀里,抱着她的小女儿虫虫。

她企图用自己的身体抵抗灾难,可坍塌的楼板整个翻转,把廖智压在了最下面。

回过神来,她下意识地伸手去摸女儿,婆婆告诉她:“虫虫睡着了。”不知过了多久,婆婆也没了声息。

廖智把手放在婆婆的鼻孔上,没有一点感觉,又往下摸,在坚硬与粗糙的砖石中,她触到虫虫柔软的小身子,已经冰凉。

她想说些什么,却只是张了张嘴,唱起了歌:

在预制板和地板构成的三角空间中,只有廖智自己还活着。一根钢筋刺穿她的右腿,插进小腿肚子里。

在疼痛与绝望中,她有了对生的恐惧。父亲焦急的呼喊声在废墟外不断响起,但廖智选择沉默。

女儿走了,她不知道被救出之后,日子该怎样过,只希望父亲可以在下一次余震到来时赶紧离开,因为这样,“就可以毫无负担地死在废墟里。”

在被埋30小时之后,廖智获救了。

整栋楼,只活下来她一个。

后来,她说:“人活着,是为活着的人活着。”

“ 站在舞蹈学校的教室里,阳光洒下,单腿直立,俯下腰身,脚尖绷得笔直。孩子们的目光集中在我身上:「老师,你的腿好美。」”

这是廖智19岁时,日记里的自己。那时她青春年少,朋友说她是小镇上最好看的姑娘。

“班上的男生如果出去聚会的话,都是情敌的聚会。”

毕业后,廖智回到家乡,绵竹市汉旺镇,从这里去汶川需要1个小时车程,那时不会有人想过,30公里换算成地震波到达的时间,会不足6秒。

人们很少见廖智忧愁,在众人眼中,她总是在笑着,走路蹦蹦跳跳。

她当上了儿时梦想中的舞蹈老师,还遇到心目中的今生挚爱——为了让自己吃上一口热气腾腾的包子,那个男人可以在寒风中等上几个小时。

女孩幸福地扑向爱情,结婚,生女,日子看起来安稳富足。只有女儿虫虫见证过她的不幸:日渐冷漠的丈夫,很少回家。自尊心让廖智极少对外人提起这些不堪,她希望在外人眼中,自己是一个幸福的人。其中痛苦,她只向虫虫倾诉。

“我觉得我已经看不到光明,不知怎么事情就到了这个地步,但这就是我的人生。”

虽然孩子不会说话,但廖智相信她能听懂,仿佛用眼睛说着:“妈妈,我支持你。”女儿是她全部的支柱。

这样的陪伴,在2008年5月12日戛然而止。

地震发生时,虫虫刚满10个月。头一天晚上,牙牙学语的宝宝对着要离开的外公说了一声“拜拜”,她说话从来没有那样清晰过。但当楼板砸下来,这个乖巧的孩子,没来得及哭出一声。

地壳的碰撞,撞碎了廖智的所有生活过往。

女儿走了,婆婆死了,在医院里亲手签署知情同意书后,一双小腿也离自己而去。

旁人问起,她只笑道:“一双腿而已,没有牙装假牙,没有腿就装假肢,只要活着就有希望。”

廖智

廖智

后来,她为自己的左腿取名叫“大象”,因为截肢后,它的形状很像大象的鼻子。而右腿包扎得鼓鼓的,廖智喊它为“粽子”。

那段时间,病床上的廖智,总是在笑。在一片愁云笼罩的医院里,她的笑容显得格外耀眼。

她带着灾难过后温暖而珍贵的笑容,去劝说因截肢而消沉的病友,坐着轮椅,带着一群人在医院大厅里做游戏,涂各色的指甲油,戴夸张的耳饰,拍下数不清的自拍......

人们惊讶于她的乐观,只有与廖智最亲近的朋友知道,女儿虫虫,是她心里过不去的坎儿。

她会瞒着家人,让朋友推着她去看医院里的新生儿洗澡,再趁着孩子们的妈妈睡着,偷偷抱一会儿别人家的宝宝。

“我就像个变态一样。”怀里是别人的孩子,心里是自己的女儿。那时,她多希望虫虫还在。

但这悲伤,廖智从来不愿让更多人知晓。在外人看来,灾难,在这个23岁女孩身上,仿佛没有留下过多痕迹。

“你还想跳舞吗?”

向廖智发出邀请的人,是任虹霖。

彼时,他所带领的志愿团队在廖智所在的医院进行慰问,他见到了这位在地震中失去婆婆、女儿和双腿的80后母亲。

没有想象中的悲痛,他被廖智的乐观所感染,联想到许多残障舞者,他觉得廖智或许也可以试试。

没有经过太久的思考,廖智便答应了。

那时离廖智做完第一次截肢手术,只过去一个月,她正在等待第二次手术。父亲曾劝她放弃,但对她而言,这或许是眼前唯一能与命运搏一把的机会。

“如果我重新上了舞台,我会被别人知道。如果不上的话,我就淹没在这个洪潮当中,什么都没有了。”

“虫虫也一定希望看到她的妈妈坚强。”这句话,廖智当时不曾对人说起,但被她写进了日记。

红色的大鼓,红色的衣裙,廖智跪在鼓面上起舞。

身体难以坚持时,她便想想虫虫,抬头望望天,向女儿寻求鼓励:“妈妈做得还不错吧?”

观众席中隐隐传来啜泣,越来越多的人从座位上起立。一阵鸦雀无声的寂静后,是暴风骤雨般的掌声。

国内外的媒体纷纷慷慨地把版面贡献给这个女孩,事情如她所愿,一出《鼓舞》,廖智名震天下。

就像在舞蹈结束后她吼出的那句“四川雄起”,她鼓舞了所有人。

然而明媚乐观背后,廖智的回忆还有一个痛苦的版本。

截肢后的舞蹈,并没有想象中那样容易。哪怕是跪在床上这个简单的动作,她都无法做好——“跪”是需要全身与小腿和脚的协调才能完成的。这样的艰难,是肢体健全的人感受不到的。

不眠不休练习3天,廖智终于可以跪得起来,而这之后的练习也绝不轻松。

盛夏的重庆,气温直逼40度。廖智的身体不能吹空调,只能顶着高温练习,每天排练完,她腿上的纱布都满是鲜血。

《鼓舞》演出结束第二天,廖智接受了第二次手术,在那之后,她得到了属于自己的假肢。而穿假肢,也并不像戴假牙那样轻松。

沉重的假肢仿佛牢笼,全身的重量都压在残肢末端,刚一下地,疼痛便让人汗湿全身,那一刻,她只想把假肢烧掉,下半辈子就靠父母用轮椅推她行动。

除去身体的疼痛,更让她伤心的是,在住院期间,丈夫极少出现。看着病房其他女性病友床边的男人,廖智无比失落。而丈夫即便是来了,也只是不住地哭泣。廖智理解丈夫,在灾难中失去母亲与爱女,他有悲伤的权利。

那时,廖智总会梦到虫虫,醒来发觉身边空空荡荡,她恨自己在地震时没能保护女儿,想起废墟里身边那个完整的鞋柜,她总一遍遍回想:“我怎么这么笨,如果把她藏进柜子里,虫虫是不是就不会死?”

出院后,消沉的廖智在轮椅上度过了大部分时光,无论做什么都要在父母的帮助下完成。直到某天她需要去卫生间时,发现父母早已出门,迫不得已自己下了床。

她跪在地上爬着,有蟑螂从面前爬过,廖智忽然感受到自己的卑微。匆匆穿上在客厅沙发背后摸到的闲置已久的义肢,跌跌撞撞地走向卫生间。

然而卫生间地上满是水渍,她左腿刚迈进门,脚下一滑,便直挺挺地摔在地上,额头磕在马桶边缘,头发散到坐便器里。

廖智扶着洗手台挣扎着站起来,却看到了镜子里的自己:湿漉漉的头发黏在脸上,额角鼓起一个大包,由于缺乏运动,整张脸显得浮肿,她从没这么丑过。

在这之后,廖智把自己反锁在卧室,开始学习走路。一手扶着穿衣镜,一手扶着门把手。将近一个月后,门把手松了,穿衣镜的底座快要断了,她才终于学会了走路。

生活在向前迈步,但她的婚姻,也走到了尽头。

2009年除夕当天,一纸离婚协议书摆在廖智面前,她签下自己的名字,并不比签手术协议书轻松。

好在,一切都已经结束。她把自己的过去,全部留在了废墟里。

离婚那年年初,廖智乘飞机从北京回到重庆。在候机大厅,有一位外国老人把脸藏在报纸里偷偷看她的腿。

她一屁股坐在老人旁边,撸起裤管取下假肢,大大咧咧地说:“来,看看我的腿。”两个陌生人都大笑起来。

廖智在重新找回自己。

她组建起一支残疾人艺术团,四处演出。虽然时常入不敷出,但“前途光明”这几个字,她总挂在嘴边。

也曾有过几家经纪公司发来签约邀请,廖智满心欢喜。因为签约公司意味着一份固定收入,更意味着有机会接受专业的舞蹈培训,这是最让廖智梦寐以求的。

然而几经交谈,她发现这些公司,不过是想借着她“汶川截肢舞蹈老师”的名气去赚几笔快钱。

推掉经纪公司后,廖智在一家地产售楼处找到了工作。虽然辛苦,工资也微薄,但在那里,只要认真工作,她便可以成为廖智,而非“地震幸存者”或是“励志舞者”,这是外界为她打上的难以消除的标签。

毕竟,她无数次地被询问埋压在废墟下那26个小时的感受,接下来的话题无外乎怀念女儿,以及一番煽情励志的“鼓舞”。目的赤裸的问题、程式化的回答、带有同情的怜悯让廖智无法接受。

2013年,廖智登上了中央电视台一档舞蹈节目的舞台。亮相的第一支舞蹈,是《废墟中的重生》。

包裹成肉色的假肢,参差破碎的白色布裙,她翻滚、奔跑、跳跃、踉跄,前伸的双手仿佛要抓住命运。

一如5年前的《鼓舞》,观众们再次起立鼓掌。

廖智回到了属于她的舞台,并在这个舞台上,一路走到最后,拿了亚军。

其实最初,节目组邀请廖智,目的不外乎她身上自带的话题与流量。一位编导曾与她私下交流:“你来也就是录两期,肯定是录不到最后的。”

而她的舞伴杨志刚,当时饱受抑郁症困扰,也没有抱过太大期望:“我就陪你再跳这一个,下次我就不来了。”但廖智对每一次练习,每一次登台的珍惜,给予了杨志刚力量。

“她一次次跌倒,一次次不断练习,你就觉得,她一个没腿的人都要这么好好地、有热情地活着,你为什么就不想活下去呢?为什么会想要放弃呢?”

在节目中,曾有网友问作为评委的方俊:“你为何每次都给廖智杨志刚这组极高赞美,但每次都不给他们‘YES’?”

全场沉默。

半晌,方俊回答:“我为她而感动,也为她而骄傲,但有些动作的确曾出现过些许失误,既然站上这个舞台,我便从没有当她是一个有困难的人士。这80天的排练,对他们而言,坚持下来已经非常了不起,因此这是一种尊重。”

镜头切到廖智,她不易察觉地对着方俊微微点头,脸上依旧是灿烂的笑。

这一轮,她拿到了“YES”。

一轮又一轮的晋级,一次又一次的起舞,一次又一次地让人们重新认识她,灾难在廖身上的标签似乎也越来越淡。

人们对她的形容,从原来的“坚强”、“感动”,慢慢变成了廖智喜欢的“美丽”与“专业”。

走到第7期时,因为腿部手术,一向穿着义肢跳舞的廖智坐着轮椅上了场。那支舞,叫做《怒放的生命》。

同台比赛的撒贝宁蹲在台下,他说:“这个舞蹈,需要仰视。”

从前,当廖智穿上假肢跳起第一支舞时,便从没想过有一天还会坐下来跳舞。

廖智在节目中与杨志刚共舞

站起来,坐下,再站起来,对廖智而言,是一种完整的自由。

除去倔强后得来的自由,那档节目还让廖智意外获得了上天的馈赠——爱人Charles。

那时,参加节目的廖智需要一副更加适合跳舞的假肢,在假肢公司咨询时,负责接待的她的人,是技师Charles。

廖智用Charles为她调整过的假肢,穿上一双红色高跟鞋,跳了一曲《我相信》。那是她地震后第一次穿上高跟鞋。

一曲舞罢,她说自己终于可以像一个美丽的公主。爱情在此时,也悄然而至。

廖智吸引着这位在美国长大的华裔,他翻阅了所有关于廖智的采访和文章。两人逐渐成了朋友。直到某天,在餐桌上Charles郑重地表白:“廖智,我可以邀请你做我的女友吗?”

这些年来,终于有人给了这个坚强的女孩一个说“不”的权利。他能看到廖智顽强尊严下的脆弱。

他鼓励廖智去掉假肢的肤色外壳,穿上短裙走在大街上,两人一同面对着百分之百的回头率。

也主动同廖智谈起多年前离去的虫虫,那个曾短暂参与廖智人生,却又匆匆离去的小生命。在亲人朋友中,大家“默契”地选择将虫虫遗忘,而廖智自己也只会在节目中提起,强装坚强后回到家痛哭一夜,这是她难以打开的心结。

结婚,生子,这是廖智在地震后不曾想过的事。虽然她曾在某档节目中高调“征婚”,说自己希望生一对龙凤胎,也有无数青年向她示好,但她自己心里清楚,有些承诺不过是嘴上的一句话而已。

在那片摇晃大地上失去的虫虫,让她很难相信,自己还有能力保护好最疼爱的人。深入骨髓的自责,早已折磨她许多年。

好在,这种痛,Charles能懂。

2015年,廖智结婚了。

在婚礼上,父亲推着轮椅,带着她“走”过长长的红毯,在红毯尽头,Charles为廖智穿上了他亲手制作的假肢:“我要让她成为最完整的自己。”

婚后2年,廖智有了一个女儿,那是虫虫的第一个妹妹。

发现怀孕时,她哭了。这是她从前不敢幻想的幸福。

那一天,她给朋友们发消息,叮嘱对方不要告诉任何人,最后,她亲自把这个“秘密”告诉了所有人。

去年,又一个小生命走进了她的生活。

经历过失去的她,终于重新变得“完整”。

Charles告诉两个孩子,他们曾有过一个姐姐,名叫虫虫。这是在婚前,他对廖智的承诺。

的确,精彩与励志之外,她其实也是那个曾经经历伤痛,失去孩子的80后母亲。但如今,那个孩子,已经在天堂陪着廖智一起长大。

虽然时至如今,廖智有时仍会被过往的标签“绑架”,仍旧有人看到她时,只看到了她的残疾,而非真实的人。

但她不再执着于摆脱标签,就如在分享会上她对其他残障朋友们所说的话:

当至暗时刻来临时,跑下去便有光。

时光已经走过多年,廖智仍会想起第一次穿着假肢,站上舞台的情景。

入冬的天气,寒风微起,她迎风跳着那支《走向希望》,脸上挂着明媚的笑,头脑中却回忆翻腾:5月学翻身,6月学坐轮椅,7月学跪立,8月学穿假肢,9月学走路,10月学上下坡,11月学上下楼梯......

那一刻,她发现原来一个人从有到无只需要一秒钟,从无到有却需要大半年,而失去的唯一的意义,就是让人懂得抓紧和珍惜。

廖智在地震遗址上起舞

“如果没有那场灾难,我或许还在小镇上混沌度日。”

这些年的经历,让廖智明白,灾难带来的,不只是痛苦,只要接纳,那就是一种改变。

接纳远比抵抗更有力量。

从接纳灾难,接纳失去,接纳病痛,接纳标签,到最终的接纳幸福。这些年,廖智从未想过能够回到过去,也从不期待事情的另一种可能。只是感恩:“地震把我震醒了,让我有重新做人的机会,灾难,是很好的老师。”

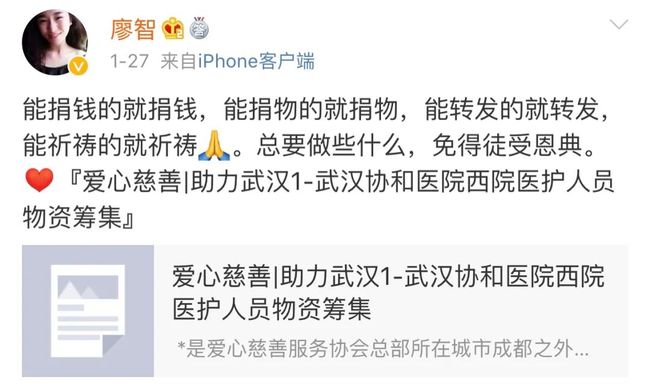

在疫情期间,她也时常发布关切的消息。经历过死亡的人,更懂生命的脆弱和珍贵。

命运面前,众生皆蚍蜉,人们往往无权选择怎么生,怎么死,但每个人都能像廖智一样,决定在震后余生的日子里,如何更好地继续这滚烫的生活。

部分参考资料来源:

1、豫见后来:汶川震后截肢女舞者重获爱情和家庭

2、专访廖智:生命美得让人流泪

3、新京报:廖智自述感谢五年前的自己

4、CCTV:舞出我人生

5、开讲啦:廖智

6、人物:廖智,被故事选中之后

7、廖智个人微博

胡歌重生 | 骑单车的孩子 丨 落跑王妃

流浪大师 丨 黄家驹 丨 天才少年 破产的央视标王 丨女皇巩俐丨网红教授戴建业 中国摇滚 丨 悲剧之王周星驰 丨 穷人韩红 小人物陈佩斯 丨 少年许巍 丨 大衣哥朱之文 哥哥张国荣 丨达康书记吴刚丨作家龙应台 尊龙 丨 渣男白居易 丨 成龙 抠门王力宏 丨童话大王郑渊洁丨不老小虎队

汶川地震12年了

好好活下去