18禁的《Cyberpunk 2077》发售在即,我们来聊聊赛博朋克的前世今生

玩家们耳熟能详的游戏公司“波兰蠢驴”(CD PROJEKT)宣布,原定于4月16日发售的《Cyberpunk 2077》(以下简称《2077》)将延期至9月17日发售。

看到这个消息,让不少玩家放下心来。

你问我为什么跳票还放心?那是因为按照波兰蠢驴一贯的尿性,《巫师3》从14年跳到了15年,当然那时候cdpr没有明标发售日,就是媒体采访先说14年第三季度一定出,接着改口到15年2月,等到15年3月才正式公布发售日是 5月,理论上来说比这次2077跳的时间还要长。所以才有了现在如此优秀的《巫师3》.

再加上这次《2077》吊足了玩家的胃口,还已经被媒体捧上了天,CDPR肯定会谨慎些,万一翻车了那就是史诗级翻车。谨慎点总是要的,多打磨打磨也是好的。

游戏还有几个月就要发售了,在此之前,我们应该了解“赛博朋克”到底是个什么东西。

“赛博朋克也可以说得上是在西方和东方的互相映射中诞生的。在这一反复的过程中,它慢慢变得丰满,并有了更复杂的内涵。”

提起“赛博朋克”,大家脑子里会出现什么样的场景呢?

我想,它大概率就会是这样的:“如今他住在最廉价的棺材旅店中。旅店就在港口附近,头顶有彻夜不灭的石英卤素灯,强光下的码头雪亮如同舞台,电视屏幕般的天空也亮得让人看不见东京的灯光,甚至看不见富士电子公司那高耸的全息标志。黑色的东京湾向远处伸展开去,海鸥从白色泡沫塑料组成的浮岛上飞过。港口后面是千叶城,生态建筑群落像一堆巨大的立方体,铺满了工厂的圆顶。港口与城市之间的一些古老街道组成了一片狭窄的无名地带,这就是‘夜之城’,而仁清街正在夜之城的中心。”

这是威廉·吉布森的小说《神经漫游者》的开篇描写。在一定程度上,这本书定义了什么是“赛博朋克”,而“夜之城”这个称呼,也被原封不动地继承在了《2077》中。‘’

对许多人来说,赛博朋克是个熟悉又陌生的名词,它脱胎于美国上世纪60到80年代的科幻文学,将研究控制系统的控制论(Cybernetics),与朋克文化(Punk)结合,成为全世界最有名的亚文化科幻类型。

在威廉·吉布森和菲利普·狄克等科幻大师的笔下,“赛博朋克”常被用来表现一种与科技发展水平不相符的混乱社会,“高科技下的低生活”也成了它的定义。

除此之外,赛博朋克文化中的东亚文化从它诞生伊始便是不可或缺的存在,《神经漫游者》中写进了大量日本元素,《银翼杀手》电影版中的场景也极富东京特色,而押井守版的两部动画《攻壳机动队》剧场版,则又使九龙城寨成为了与东京并称的赛博朋克文化“圣地”。

事实上从历史流变的角度来看,赛博朋克也确实可以算得上是在西方和东方的互相映射中诞生的。在这一反复的过程中,它慢慢变得丰满,并有了更复杂的内涵。

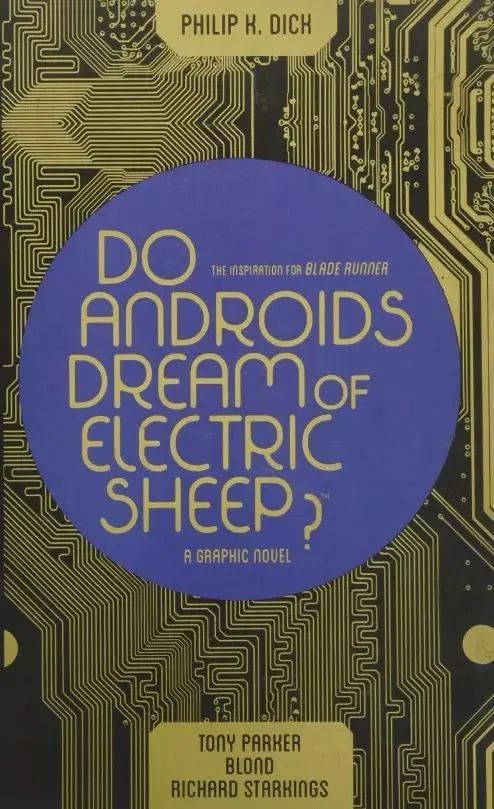

与发表于1984年,充斥着大量日本元素的《神经漫游者》不同,当菲利普·狄克在1968年发表他的《仿生人会梦见电子羊吗?》时,他认为自己写出的是一部雷蒙德·钱德勒风格的美式硬汉派科幻小说,作品的背景在旧金山,讲述了以追捕仿生人为业的里克·德卡德,在一系列遭遇中渐渐对自己的工作产生怀疑,最后对自己身份也产生怀疑的故事。

但到了1982年,狄克的小说被改编成电影时,故事的标题不仅被嫁接到了艾伦·E·诺斯的小说《银翼杀手》(The Bladerunner)上,背景也从旧金山变成了洛杉矶,在场景上大量借鉴了东亚的元素。电影《银翼杀手》的背景设计成了赛博朋克美学的另一发端,摩天大楼间令人感到不适的东亚面孔投影也成为了经典要素,被之后的作品所继承。

几乎完全陌生的语言和文化,与令人赞叹的科技发展水平,这两个看似完全对立的因素,竟然同时出现在了80年代的东亚,遥远而神秘的传说和对未来科技的幻想互相贯通,成了那个时代的科幻作者们发挥想象的肥沃土壤。名为“赛博朋克”的艺术之花,也便在其中绽放了。

难怪在小说完全没有提及日本的情况下,狄克在看到《银翼杀手》电影版的场景设计后也会毫无怨言,反倒大呼“这和我想象的场景完全一样”。

日本有着与美国完全不同的社会形态,集体主义与无缘社会这两个看似矛盾的形式毫不违和地并存。正因如此,日本在文化艺术上对社会中个人存在问题的探讨也远比美国深入。

比起个人英雄主义盛行的美国,他们更能理解一个人为什么会成为大企业与大社会中的一枚零件,为什么会成为集体中的无机物。而这些零件,这些无机物,又往往会因为共同的属性与心理状态,从而不约而同地进行着集体主义式的犯罪,并将自己隐藏在假面之下。

如果说美国的赛博朋克从人的义体化视角切入“人的定义”问题的话,那么日本则更进一步,从社会中个人的存在出发,引申出了属于东方特有的赛博朋克哲学。神山健治在“笑面男”中提出的问题是:“即使身体丝毫未经改造,但作为社会零件之一的我们,在集体中消隐自我的我们,究竟能否被称为‘人’呢?”而押井守的《无罪》则从另一端发问:“那些被植入有限意识的人偶们,那些仅仅比人类缺少了‘Ghost’的玩具们,又能否被当作‘人’看待呢?”

美国和日本在赛博朋克艺术中的巨大区别,实际上是两个社会间的巨大区别,就像公安九课成员的不同义眼一样,用什么样的眼睛,便能看到什么样的社会。

回望这一科幻类型发展至今的几十年,似乎当时设想的许多科技成果直到今天也未能成真,回旋车没能代替汽车,人工智能与图灵测试也远未能比拟仿生人和沃伊特·坎普夫量表,《银翼杀手》中罗伊·贝蒂临死前,口中呢喃的猎户星座端沿燃烧的战舰与唐豪瑟之门的暗夜仍仅仅停留在幻想。

赛博朋克世界似乎如可控核聚变一般,有着永远推延的50年。以至于《银翼杀手2049》不得不将时间设定从2019年改为2049年。

但另一边,我们有了菲利普·狄克在当时根本无法想象的移动互联网。我们以VR技术实现了共鸣箱,创造了功能性磁共振(fMRI)去窥探大脑活动,以取代原始的心理量表。我们的个人数据,健康状况,每日的作息,都被贴上标签,分门别类地存储在大科技公司的服务器里,我们在社交网络一次次地成为STAND ALONE COMPLEX,带着“笑面男”的头像。

甚至知名作家安德鲁·卡普兰,也在不久前成为了首个数字人类,永远生存在云端。赛博朋克成为了流行文化的原因,或许在于它的设想早已成了不得不面对的现实。我们不能再以科幻的视角去看待赛博朋克提出的问题了。

它就站在我们眼前,不管我们是否已经准备好去接受它。