怎样才算一个真正的女人|大象公会

「她能跑这么快,一定是个男的!」这样的迷思,让性别测试进行了 30 年。

文|刘喜

区分男女似乎很简单。

幼儿园小朋友在春游的时候,会自觉排成两队——男孩一队,女孩一队。幼儿大概从记事起就已意识到外生殖器形状与性别的关系,哪怕从未有人向他提起。

生物课本则告诉我们,区别男女的是细胞中存在的一对性染色体,男性为 XY,女性为 XX。

然而在体育赛场上,这个问题却并不是如此简单而二元,诸多基于性别区分项目的赛事都曾被刁难过。

「到底怎样才算一个真正的女人?」

「她是个男的!」

起初,奥运会并不在意性别问题,因为女运动员根本不存在。

现代奥运会发起人顾拜旦认为女性不应该参加比赛。他表示,奥运会展示的是男性体育精神,而女性的作用则是喝彩和为男优胜者佩戴花环。

不过,只有首届雅典奥运会忠实地遵循了顾拜旦的观点。

1900 年巴黎奥运会,法国人邀请了 22 名女运动员参加。她们穿着长裙、优雅地挥动网球拍和高尔夫球杆,将观众们的注意力和情绪都调动到了最高点。

· 1900 年夏季奥运会海报,女性以美丽、优雅而丰满的形象出现

· 1900 年夏季奥运会海报,女性以美丽、优雅而丰满的形象出现

· 夏洛特·库珀在女子网球单打中夺冠,是首位获得奥运冠军的女性

· 夏洛特·库珀在女子网球单打中夺冠,是首位获得奥运冠军的女性

之后的十几年里,参加奥运会的女性和向她们开放的项目都越来越多,比赛内容也不像起初那样主要服务于男性观众的审美。不过,奥运会的主项目——田径,直到 1928 年才第一次有女运动员参与。

运动场上第一次性别争端,也发生在田径场上。

1936 年柏林奥运会,美国运动员海伦·史蒂文斯(Helen Stephens)以 11.5 秒的成绩赢得了女子 100 米短跑的冠军。但很快,她的胜利就被流言所裹挟:

「她能跑这么快,一定是个男的!」

迫于舆论压力,德国官员给史蒂文斯做了身体检查。结果很明确:她的女性生理特征非常明显,是完完全全的女性。

当时,她的对手、失败的卫冕冠军斯特拉·沃尔什(Stella Walsh),也向母国波兰的媒体们暗示「史蒂文斯是个男的」。

· 史蒂文斯(左)和沃尔什(右)在柏林奥运会上,受传言影响,当时的现场照片都把二人拍得很像男性

· 史蒂文斯(左)和沃尔什(右)在柏林奥运会上,受传言影响,当时的现场照片都把二人拍得很像男性

后来,沃尔什移居美国并意外身亡,对她的尸检结果颇为讽刺:没有子宫,却有一个未发育完全的男性性器官。

通俗地说,她才更接近男性:一个性别认同为女的双性人。

同样参与了这届奥运会的多拉·拉特延(Dora Ratjen),之后也遭遇到性别方面的麻烦。拉特延在 1938 年欧洲田径锦标赛上,打破了当时的女子跳高世界纪录。

· 多拉·拉特延

· 多拉·拉特延

但短短几天后,她就在维也纳去往科隆的火车上被抓获,罪名是「男扮女装,有伤风化」。

医生在身体检查后表明,拉特延是一名男性。作为男性,「他」退回了奖牌,并告别体育生涯。但其实,拉特延也是一名双性人:她有着「模棱两可」的生殖器,出生时,接产的护士都无法确定她是男是女。

现代医学证明,拉特延没有子宫和卵巢而有着睾丸,生理性别更接近男性;但她被当作女孩养大,发自内心地认为自己是个女人。

· 身着常服的拉特延

· 身着常服的拉特延

50 年代,苏联开始参加奥运会,外界对女运动员性别的怀疑也发展到一个高峰。

究其原因,苏联女性在奥运会上的表现实在太好:1952 年,苏联获得 71 枚奖牌,其中 23 枚由女性摘取。而美国代表队中,女性只获得了 76 枚奖牌中的 8 枚。

一些相貌中性的苏联女运动员更是在赛场上打出了统治级的水准,其中最为著名的普雷斯姐妹在 1959~1966 年创造了 26 项世界纪录。姐姐塔玛拉(Tamara Press)擅长投掷,独霸铁饼和铅球项目;妹妹伊琳娜(Irina Press)更为全面,但主要在短跑项目夺魁。

· 普雷斯姐妹

· 普雷斯姐妹

其实单看外表,两姐妹谈不上有什么男性特征,但过于亮眼的成绩还是让她们聚集了大量争议,更有嘲讽她们为「普雷斯兄弟」者。

1966 年,在开始系统性的性别检查后,这对姐妹突然宣布退役,让她们身上的猜测延续至今。

「染色体不会说谎」

体育赛事的主办方,究竟怎样检查女运动员的性别?

一开始的方法很简单:运动员走进房间,脱掉衣服,让医护人员检查你是男是女。

不过,在实际操作中,这种检验方式比听起来尴尬得多:医护人员不仅会看,还会上手翻开并戳弄运动员的外生殖器,检查是否有隐睾。不少女运动员将这检查斥为「难以忍受的羞辱」。

而且,另一些情况下,性别很难通过肉眼判断:女性假两性畸形患者的生殖器状似男性,但生殖腺是女性卵巢。

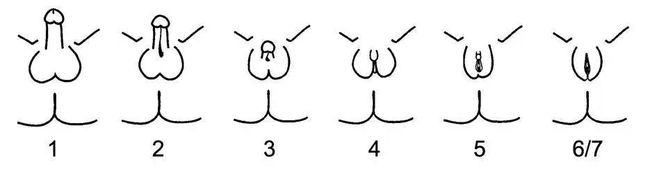

· 奎格利量表,试图描述典型男女性器官之间的诸多模糊地带

· 奎格利量表,试图描述典型男女性器官之间的诸多模糊地带

何况,单凭检查人员的说法,也无法消除外界怀疑,反倒给流言添上了「伙同造假」的阴影。

于是,一些国际赛事决定借助「科学」的力量,引入染色体检测来彻底平息争议。

初中生物课本告诉我们,男女性别由性染色体区分,XY 为男性,XX 为女性。50 年代的研究则表明,如果细胞中具有两个 X 染色体,那么其中一条会去激活化,形成小团鼓槌状、显微镜中可以观察到的「巴氏小体」。

如果细胞中检测不到巴氏小体,那么被测者就不是有 XX 染色体的女性。

1966 年起,相继有医学期刊建议采用巴氏小体做染色体检测。巴氏测验操作简单且文明,只需要从运动员口腔内取一些组织涂片,然后用显微镜观察有没有巴氏小体即可。

1968 年奥运会开始,染色体成为检验女运动员性别的新标准。然而,一系列诡异的结果却向人们证明了无论看不看巴氏小体,这种检测都并不靠谱。

波兰女运动员埃娃·克洛布克瓦斯嘉(Ewa Klobukowska),通过了 1966 年的「裸体检查」,却没通过 1967 年的染色体检测,根据国际田联的说法,她「多了一条染色体」。

她因此被剥夺女运动员身份,纪录和奖牌都被吊销。但次年,她怀孕并成功生了一个儿子。

· 埃娃(左二),其实她应该能通过 1968 年的巴氏小体检测:她的每个细胞中都有巴氏小体存在

· 埃娃(左二),其实她应该能通过 1968 年的巴氏小体检测:她的每个细胞中都有巴氏小体存在

西班牙运动员玛利亚·马丁内斯-帕蒂诺(Maria Martínez-Patio)是染色体检测的另一位受害者。光看长相,没有人会怀疑她的女性身份,但在一次例行检查中,她被发现有 XY 染色体,不具备参赛资格。

· 玛利亚·马丁内斯-帕蒂诺

· 玛利亚·马丁内斯-帕蒂诺

这时候,国际田联和国际奥委会已经注意到「性别测试不通过」可能带来的巨大社会羞辱,他们建议帕蒂诺假装受伤后体面地退出比赛。但帕蒂诺坚持参赛,并承受了测试结果曝光后汹涌而来的压力:她不仅失去了许多朋友,和未婚夫分手,也失去了奖学金和为运动员提供的住所。

今天,我们已经知道帕蒂诺罹患了「雄激素不敏感综合征(AIS)」。患这种疾病的人会产生雄激素和睾丸激素,但他们的身体无法识别这些激素。完全型雄激素不敏感者的身体一般会发育成女性体态,乳房发育,但月经闭合。

XY染色体,并不意味着她是男人。

这样的个案不断增加,对性别测试的有效性的质疑也越来越多。国际田联于 1991 年起取消了性别检测。国际奥委会则于 1992 年开始用聚合酶连锁反应(PCR)法检测 Y 染色体上的 SRY 基因。但 PCR 并不比巴氏检测更准确,也比巴氏检测更加昂贵。

2000 年悉尼奥运会前,国际奥委会也停止了性别检测,只对特定有争议的运动员保留检测权。

睾酮 = 男人 ?

性别测试为什么这么难?原因在「性别」本身。

即使是在生理学上,人类身体都远比简单的男女分类更加复杂。在典型男性和典型女性之间,还存在着许多情况:像帕蒂诺那样的 AIS 患者,染色体 XY,但看上去绝对是个女孩;而先天性肾上腺皮质增生症(CAH),则会让具有 XX 染色体的人呈现男性特征。

这些情况下,基因性别和运动员的社会性别、心理性别并不一致。

体育界一开始做性别鉴定,是为了揪出那些男扮女装窃取荣誉的「坏男人」。但性别鉴定从来没找出来男扮女装者,被查出来的都是像埃娃和帕蒂诺这样的性别分化障碍(DSD)人群。

她们从小作为女性长大,从来没想过自己可能「不是女的」,却因为性别鉴定不通过而面临着谩骂和怀疑,运动员生涯也被迫提前结束。

· 印度田径运动员桑蒂·桑德拉扬(Santhi Soundarajan)同样患有 AIS。她被剥夺了荣誉和运动员资格,屈辱地回到贫穷村庄出生地,并一度尝试自杀

· 印度田径运动员桑蒂·桑德拉扬(Santhi Soundarajan)同样患有 AIS。她被剥夺了荣誉和运动员资格,屈辱地回到贫穷村庄出生地,并一度尝试自杀

而让男性在体力型运动中更具优势的也不是性别本身,而是睾酮。睾酮帮助男性在发育中获得相较女性更强壮的肌肉,更坚硬的骨骼以及更低的脂肪含量,进而带来更强健的运动能力。

要是先天缺少这种激素,「后天」可以补。

70 年代,东德形成了一套官方的兴奋剂计划。职业运动员普遍使用类固醇,很多人甚至对自己服用禁药一事并不知情。

这个计划的「成果」非常显著:1976 年和 1988 年奥运会,东德获得的金牌数都是世界第二,超越美国,仅次于苏联。但滥用兴奋剂,严重损害了运动员们的身心健康。

但性别鉴定也不能查出这种违规行为。

· 东德铅球运动员安得利斯·克里格海迪·克里格由于长期大量服药,身体产生了明显的雄性化特征。她于 1997 年变性成为男性,改名「安得利斯·克里格」

· 东德铅球运动员安得利斯·克里格海迪·克里格由于长期大量服药,身体产生了明显的雄性化特征。她于 1997 年变性成为男性,改名「安得利斯·克里格」

近年来,放弃了性别测试的体育界索性开始围绕睾酮做文章。2018 年,国际田联更改规定:在 400 米至 1000 米的田径比赛中,睾酮水平自然较高的女性运动员要服用药物来降低睾酮水平,睾酮水平降到 5 nmol/L 之下,才能参与女子比赛。

但这样做同样不能免于争议。

南非女子中长跑运动员塞曼亚(Caster Semenya)就无辜触发了这个限额。她比赛成绩优异,也遭受过「双性人」的质疑,2009 年接受性别鉴定后,国际田联批准她保留奖牌和荣誉,并继续参加国际比赛。

不过,她的天然睾酮水平却超过了 5 nmol/L。因此,国际田联禁止她参与最擅长的中短跑比赛。

塞曼亚认为,国际田联的规定形成了针对她的歧视:为什么像「腿长」「肌肉发达」和这样的生理特征都被归纳为天赋,但身体产生了 5 nmol/L 以上的睾酮就不算女性?为此,她向国际体育仲裁庭提起诉讼。

国际体育仲裁庭驳回了她的起诉。仲裁庭承认这一规定具有歧视性,但歧视是「必要、合理以及比例均衡的」,是为了保护其他女运动员的公平竞争,以及「女性体育的廉洁」。

· 塞曼亚

· 塞曼亚

塞曼亚还在尝试上诉。与此同时,她也尝试在禁令下开拓自己的体育生涯,比如尝试更长距离、不限制睾酮水平的比赛。她甚至还加入了家乡的 JVW 足球俱乐部,希望为南非女足效力。

而体育比赛中的关于性别的困境和探索,也远远没有结局。

点击徽章,进入大象公会小程序▼