权力的游戏里的千面,收藏了大量的人皮面具用于伪装其他人。

这也许不仅是电视剧里的桥段。credit:Game of Thrones

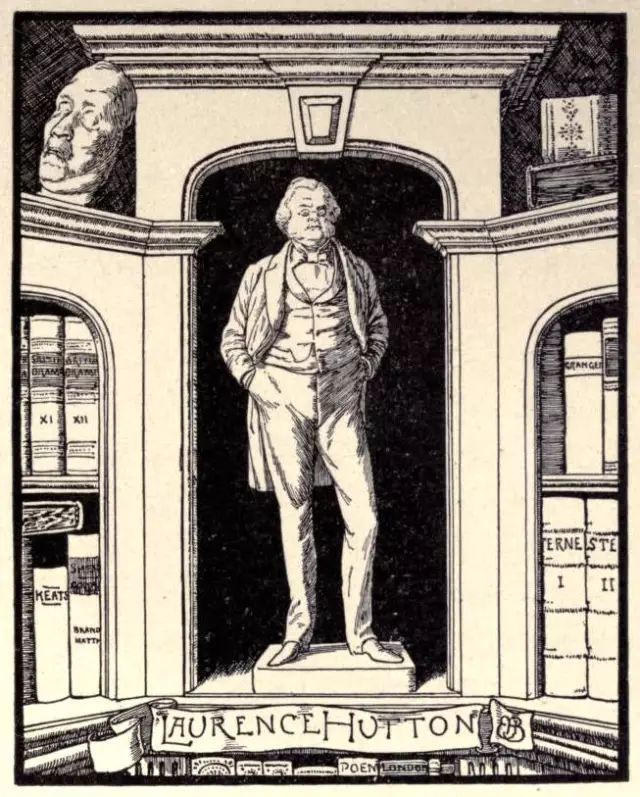

Laurence Hutton(1843-1904),美国散文文学家,他的遗产被认为是全美最完整的殡葬塑像收藏。Laurence Hutton的收藏现在安放于普林斯顿大学燧石图书馆的古籍部门,共有103个绝无仅有的藏品,分装在76个箱子中。他们大多是十八、十九世纪留下的石膏“死亡面具”——给刚刚逝去的人做的脸模塑像(即脸部的倒模,在收藏中,也包含一些“生者面具”),少数头骨铸像,一些青铜器,半身像以及三只手模塑像(其中包括歌德的右手)。

19世纪初,死亡面具作为一种殡葬习俗曾在美国和欧洲非常流行,它们会被当成死者的纪念品留存下来,但随着摄影技术的发展,19世纪60年代后,传统的死亡面具逐渐被相片所取代。

时代背景造就了死亡面具的鼎盛,这与18至19世纪兴起的现代名流文化密切相关——在大众文化的新纪元中,人们迫切想要留下更多关于伟人的记忆。与此同时,那个年代同样见证了人们对于颅相学(通过鼻子和额头等面部表征来分析人的性格特点的科学,说白了就是算命先生看面相,并没有十分严谨的科学依据,很多都是依仗经验。)研究的高涨热情。所以说,死亡面具的发展某种程度上是精神和物质上的双重推进造就的。也许诗人席勒的眉毛能给我们一些关于怪才的线索,对于面相的研究不是一朝一夕能弄清的,需要大量的时间,所以收集保存人物面相的死亡面具就显得尤为重要。

对于死亡面具的狂热在十九世纪下半叶开始褪色,Hutton的收藏故事则是最好的见证:1865年,一位寡妇让她的仆人赶紧丢掉家里那些可怕的死亡面具,于是在曼哈顿市区的垃圾箱里,Hutton收获了他人生中第一批面具藏品。和那个时代的大多数人不同,年轻的Hutton感觉自己受到了垃圾箱中Robert Burns(著名苏格兰农民诗人), 乔治华盛顿 (前美国总统), Sheridan Knowles(爱尔兰著名剧作家,演员), 和 Lord Brougham(第一位Brougham Vaux男爵)这些逝者的召唤,他们平静的面孔仿佛像逝者的灵魂一般凝视自己。他们被一并装入独轮车里,从此成为了他的收藏核心,或者说,从此这颗狂热的种子埋入了他的内心,他开始不断追逐那些灰白嘴唇上印刻着的死亡印记。

面具本身就极具感染力。在燧石图书馆地下室的一个无窗学习中心,经过数个小时的仔细考究,那些白色寂静的面具仿佛将这间阅读室变成了一个阴间地府,每一具活生生的“脸”展现出了他们主人离开人世时松弛懒散的面孔。而这种效应因具象派逻辑而更加明显,死亡面具本身就有引发这种效应的力量——它不仅仅“看起来像死人”,更重要的是,它是利用尸体做成的。这远远超过了符号学家口中所谓的“象征性”(符号或者图腾之所以起作用是因为他们就是为了代表什么而存在的),面具仿佛是逝者生命的延续,是逝者残留在人世的一缕执念,你欣赏面具,也是窥探逝者的过去,参与逝者的生活,使这种不自在的感觉愈发感同身受,直击内心。与死亡面具持续近距离的接触给人一种可怖的亲密感,你甚至会觉得自己也被逐渐的同化。死亡面具的力量某种程度上来自于它保存了一种与死者直接接触的桥梁。

Hutton对于这些类似“通灵”的奇妙体验也并非熟视无睹。在他众多关于收藏品的散文中(文末提供作品集地址),有这样一个情节:在几具死亡面具中,可以清楚的看到一些人体毛发,因此那些石膏仿佛有了生命。当然,石膏面具上残留毛发很好解释:因为润滑不足,在制作面具时,毛发就粘在面具的石膏模块上了。

我们身处非物质化的时代浪潮里(想想纸币和支付宝),越是虚无缥缈的东西越是能抓住我们的神经,这些感觉存在于历史、文学、经济和各式各样的信息当中,连接着彼此,而虚拟化让事物之间的联系变得顺畅自然。我们不禁要问,面具中的毛发背后究竟有哪些深层次的东西?在我们面对死亡面具时,它们又起到了怎样的作用?

想要完美诠释上述的感受,有两个关键词:“刺点”(punctum)、“意趣”(studium)。这两个概念由Roland Barthes(法国作家、思想家、社会学家、社会评论家和文学评论家)在他的摄影著作《明室》中首次提出。

意趣——人们在欣赏照片时产生的整体感觉,只是从视觉上吸引观看者,让观看者产生兴趣,一般这种兴趣是使人愉悦的;

刺点——照片中与整体格格不入或是突出的部分,可以引起强烈的情感变化,就好像刺到观看者的心里去。

但是罗兰.巴特在有些照片中还发现另一种元素,被他称为“PUNCTUM”。这个词在拉丁文里有刺伤、小孔、小斑点、小伤口的意思,还有被针扎了一下的意思。罗兰.巴特用它来指照片中一种偶然的东西,一种在不经意(指拍摄者和观看者)间刺痛他的东西。不同于意趣的浮于表面,刺点负责刺激观看者展开更深层次的思考。它在某种情况下暗示着死亡,或者说它是我们在照片中看到的自己与我们的第二母亲——死亡,还未剪断的脐带。

那么Hutton描述中的毛发又是什么呢?

残留的毛发是一种刺点。它不是倒模师可以留下的,是由于技术还不够完美,遗漏在石膏里的。而如今却给欣赏面具的人无限遐想。

在死亡面具的背景下,考虑这点是非常必要的,因为它完美发挥了这种“展现”的功能。

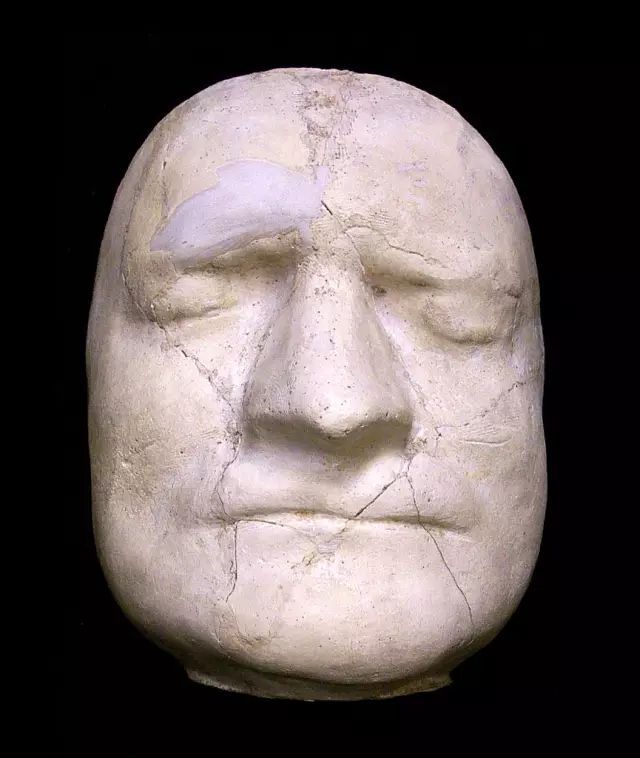

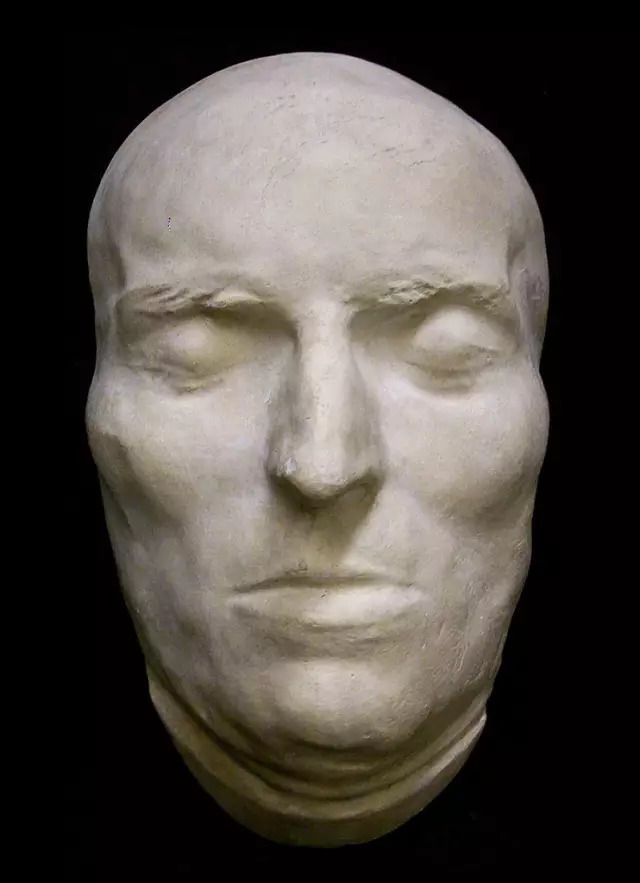

最能体现刺点理论的一件作品来源于Hutton的收藏系列之一:Walt Whitman的死亡面具,而它本身则是一件雕塑。年轻的费城艺术家Samuel Murray,在他的导师Thomas Eakins的帮助下,选择将传统的正面“面具”整理成一个完整的头部雕塑。因为使用了动物油脂润滑,胡须显得柔软潮湿,这也给了作品一种即时性。其中“刺点”在于诗人紧闭的双眼,以及这些石膏背后的感觉——Walt Whitman生前看到了Hutton收藏的死亡面具。某种意义上说,石膏上Whitman的眼睛可以被理解为石膏的意识:它是收藏品的中心,是石膏保持其自我意识的所在。我们可能会说,这些紧闭的双眼应该被理解为死亡面具整体的一部分,他们不再陈列在Hutton的别墅中,而是被埋在地下图书馆的墓穴里。

在Whitman去世之前不久,他看了一副由英国插画家和执行长William J. Linton制作的关于自己的雕刻肖像,其照片在后期版本的《草叶集》上刊登,照片的对面那页便是那首伟大的死亡诗《The Wound-Dresser》。在每一本合上的《草叶集》里,肖像和那诗都永远尘封在一起。受肖像的启发,Whitman创作出了另一首诗,名为“Out from Behind This Mask”(面具的背后),题字为“To Confront a Portrait”(面对肖像的遐想)。

诗的第一节将用作墓志铭,通告及遗言:

OUT from behind this bending rough-cut mask,

从这个俯着的、草草刻制的面具后面,

These lights and shades, this drama of the whole,

从这些光的明暗,这整个的戏剧后面,

This common curtain of the face contain’d in me for me, in you for you, in each for each,

从这个在我身上为了我、在你身上为了你、在每人身上为了每

人的面幕后面,

(Tragedies, sorrows, laughter, tears — O heaven!

The passionate teeming plays this curtain hid!)

(悲剧,愁苦,笑声,眼泪天哪!

这帷幕遮掩着的热情而丰富的表演!)

This glaze of God’s serenest purest sky,

从上帝的最宁静、最纯洁的天空中的这片釉彩后面,

This film of Satan’s seething pit,

从撒旦的沸腾深渊上的这层薄膜后面,

This heart’s geography’s map, this limitless small continent, this soundless sea;

从这幅心脏地理图、这个无边的小小大陆 、这个无声的海洋后面;

Out from the convolutions of this globe,

从这个地球的旋转中,

This subtler astronomic orb than sun or moon, than Jupiter, Venus, Mars,

从这个比太陽或月亮,比木星、金星、火星更奥妙的天体的旋转中,

This condensation of the universe, (nay here the only universe,

从宇宙的这个凝缩体的旋转中,

(Here the idea, all in this mystic handful wrapt;)

(而且这儿不只有宇宙,这里还有观念,全都包藏在这神秘的一撮里;)

These burin’d eyes, flashing to you to pass to future time,

这双雕凿的眼睛,闪耀着对走向未来岁月的你,

To launch and spin through space revolving sideling, from these to emanate,

穿过斜斜旋转着的空间,从这些眼睛发射出,

To you whoe’er you are — a look.

对你,无论你是谁投出一瞥。

William J. Linton’创作的 Walt Whitman雕刻像, 刊登于1876年的《草叶集》,也是Whitman“面具的背后”一诗的灵感来源

来源参考

http://publicdomainreview.org/2017/07/27/out-from-behind-this-mask/