小卫星背后的大生意,中国创业者们的“太空竞赛”

“太空创业最好的时候,很快就要来了。”

如果将时间倒回至 2015 年,谢涛肯定不会有这样的结论。那一年谢涛从体制内的航天科技集团离职,创办商用航天公司“九天微星”,希望以民间企业的角色发射小卫星。在经历了无数场路演,约谈过上百家投资机构后,谢涛听过最多的评价是:“看不懂”;还有更直接的:“这个人疯了。”

谢涛也能够理解投资人的反应。拿一个在航天体制内流传的事件来说,百度曾在2015年前后,试图效仿谷歌发射卫星的举动,向国家航天机构申请发射大卫星,但在得到相关机构的报价——20亿元/颗之后,受制于高昂的成本,权衡再三的百度还是放弃了这一计划。

事情从2014年开始有了变化。当年11月底,国务院引发《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》等文件,鼓励民间企业研制、发射和运营商业遥感卫星,引导民间资本参与卫星导航地面应用系统建设。

这就意味着,原本封闭在“国家队”中的制造设备、发射技术,将以市场化的方式,逐步开放给民间企业,造星在成本与技术上的门槛大幅降低。

市场上很快有了先行者。2016年11月,民营卫星公司天仪研究院发射了自己第一颗卫星——“潇湘一号”,成为我国首颗商业化科学实验卫星;紧接着,2017年2月,天仪研究院又将一颗名为“陈家镛一号”微重力科学实验卫星送上了天。值得注意的是,这两颗小卫星的研发成本都在百万级别。

“这样的发展速度还不够快。”天仪研究院CEO杨峰对钛媒体记者说到。在杨峰对天仪的规划中,接下来的2年内要送20颗小卫星上空。

曾经“不可能”的太空创业领域正变得越发热闹:在九天微星、天仪研究院之前,更早将卫星送上天的北京信威通信已经成为民营卫星第一股;而以发射火箭为主营业务的零壹空间、蓝箭也相继获得融资;更不用提在大洋彼岸,创立15年的 Space X 估值已经攀升至150亿美元。

一场太空创业的“竞赛”,已经拉开帷幕。

01

“造星者联盟”

9月中旬,谢涛在成都参加了“软件定义卫星技术联盟”的启动仪式,在该联盟介绍手册中,其成立宗旨为:为卫星产业提供一个开放、开源的平台级软件解决方案,推进航天应用商店的建设。

“这相当于卫星软件领域的’安卓’。”谢涛对钛媒体记者解释到。

浏览联盟内的其他成员,除了九天微星这样的民间企业外,还出现了中科院软件研究所、上海微小卫星工程中心、电子科技大学等机构,这也是国内首次集结政、学、商各界机构成立的航天创新平台。

在谢涛看来,曾经的卫星研制环境封闭,很多通用型的技术被深埋在各个体制内的研究机构,而“联盟”的成立,就是为了促使这些机构将已经成型的软件、技术储备开源出来。

拿大多卫星会装载的相机设备来说,一个航天相机的开发者可以是中科院、航天五院,也可以是民营企业,但各个机构间的研发技术既不互通,更不对外,这对于谢涛所在的九天微星来说,就无法直接受惠于现有技术的成熟;而对于整个商业航天大环境而言,每次“造星”都需要再次研发相机设备,相当于在“重复发明车轮”。

另一方面,卫星制造领域也随着民间资本的进入发生变化。

传统的卫星研发以“高轨大卫星”为主,轨道距离在三万六千公里左右,由于轨道高,卫星上天对重量、功耗的要求就大,研发周期也在5-7年,成本则在10-20亿元左右,前文所述百度试图染指的就是此类大卫星。而九天微星、天仪研究院目前主攻的叫“低轨小卫星”,轨道在几百公里至2000公里之间,半年就能上天,成本也下降了近百倍。

卫星与地球的轨道距离越远,覆盖范围就越到,一般三颗大卫星就可以辐射全球。

但一个问题在于,有着高轨道的大卫星可以覆盖更广的地球面积。原则上,三颗大卫星就可以 360 度覆盖整个地球,可一颗近地轨道卫星一次只能覆盖三四千公里的直径范围,几十颗、上百颗小卫星才能覆盖全球。这也解释了不论九天微星还是天仪研究院,都将小卫星的快速上天当作公司的关键目标。

而随着一颗又一颗的小卫星上天,如何管理这些卫星,就成了卫星创业公司的难题。

在谢涛的理想计划中,卫星软件也应该进化为“ SaaS 模式”,有着通用的操作系统,可以在云端统一部署,共同迭代。

他以手机中的功能机与智能机为例,“大卫星”就好比是过去的塞班手机,软件都被私有部署,不能在轨升级系统;而一旦进化为智能机,卫星软件就能够以 APP 的形式存在云端,即用即取,而不是每做一颗卫星就要重新编一遍软件。

这也是“软件定义卫星技术联盟”成立的意义。如同苹果与第三方开发者的关系,航天领域也需要一个卫星应用商店,这就需要联盟中的角色各司其职——体制内的航天机构开放出技术;高校研究所提供试验基地与人才支持;民间企业则负责探索更多元的应用场景,最终形成一套市场化的机制与平台。

02

重建规则,也要遵守规则

对于谢涛来说,撮合一个联盟并不难,但作为这个联盟的直接受益对象,他要推动联盟内的其他成员不能将“开放”停留在姿态,避免联盟沦为一个空壳。

“市场化”成为谢涛希望达到的第一步。

作为传统的军工产业,卫星制造的设备与发射曾被封存在体制内,但随着政策落地,一个很现实的问题出现了:曾经由国家军工器材制成的宇航级产品,采购过程并不透明,成本与利润也无法核算,如今将这些国有的基础设施开放给民间企业,怎么定价?

“我们会从应用领域来推动市场体系的完善,谁先把卫星运营起来,让卫星赚钱,谁才在这个行业里有话语权。”谢涛对钛媒体记者说到。

在谢涛看来,目前中国做中小卫星的公司有30家左右,其中20%侧重于单星和整星研发,这样的发展结果很容易造成产能过剩。所以一个迫切的转型目标就是在研发之外,寻求让卫星运营的商业化能力,也只有当用户与公司对卫星的需求更加多元与旺盛,才能迫使供给端重塑整个卫星行业的商业规则。

落实到公司决策上,谢涛就为九天微星提出了明确的“商用”规划,在具体的卫星上天操作中,九天微星只负责前期的总体设计与后期的商业应用,中端的 AIT(集成与实验)、寻求火箭运载发射等较重环节,全部外包给国有机构与第三方公司。

这样的商业模式对公司的人才构成也提出了更高要求。谢涛的团队几乎每隔几周就有“神秘人物”入职,这些人大多来自国家航天机构,除了具备航天领域的技术储备外,他们还被谢涛要求具备“跨界”能力。

“比如大系统的协调,你要知道在国际申请的标准,也要懂频率,懂 IOT 的规则;再比如卫星发射,你要了解怎么选择搭载火箭,卫星上天后怎么维护和运营等等。”谢涛举例道。有趣的是,由于官方对技术保密的要求,谢涛招聘的这些新员工还要经历一段隐姓埋名的“脱敏期”,连同事之间也暂时用“代号”互相称呼。

而在卫星设计的定位上,这些新兴航天创业公司也在默默遵守着,不与“国家队”竞争的规则。

在传统卫星制造领域,被俗称“通导遥”的通讯、导航、遥感三类卫星占比最大,也是“国家队”最密集的发展领域,有着超过五十年的研发积累。因此对于民间企业来说,在业务定位上错开这三种方向,一方面是为了开拓卫星应用的疆界;一方面也被认为是一种“潜规则”。

“如果要发一颗比国家队的分辨率更高的遥感卫星,这实际上就是跟国家队竞争。”杨峰曾在接受采访时表示。

03

藏在太空的生意

“航天人辛苦地把活都干了,台下的各位移动互联网的人士把钱都挣了,这让我心里面特别不平衡。”

杨峰在 2016 钛媒体 T-EDGE 年度盛典上的一次演讲中,这样形容过去航天创业的现状。以导航模块这一航天项目为例,航天公司通过卫星上天得以实现用户的全球定位,最终让一大批需要地图、LBS 定位功能的互联网公司直接受惠。

而现在,当卫星“打上去、活下来”已经不再是难题,“赚到钱”成为最紧要的议题。

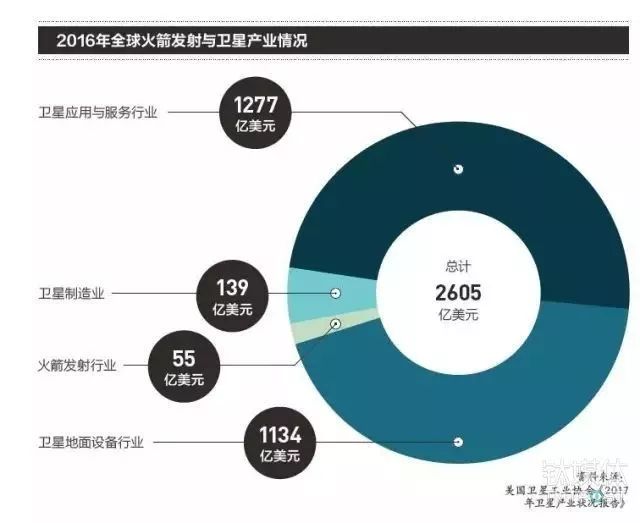

杨峰自然清楚这个市场有多大。根据美国卫星工业协会出具的《2017年卫星产业状况报告》,2016年全球火箭发射与卫星产业总值为2605亿美元,其中卫星应用与服务行业产值已达1277亿美元;卫星制造业、火箭发射行业分别占据139亿美元与55亿美元;卫星地面设备产业更是有着高达1134美元的规模。

2016年全球火箭发射与卫星产业情况。图片来源:《中国企业家》

2016年全球火箭发射与卫星产业情况。图片来源:《中国企业家》

“太空试验”是杨峰的切入点。通过利用低成本的商业微型卫星,天仪研究院为有太空科学实验、技术验证需求的用户提供从卫星定制、技术参数确认、选择发射轨道到发射的全产业链服务。

受限于传统大卫星发射的成本与研发时长,过去一项太空试验或需等待5到10年才有机会搭乘国家火箭上天,而随着小卫星的推广,越来越多的科学家开始找到天仪,希望借由更低的成本、更短的时间完成他们科研成果的在轨验证。

“很多人觉得我们做的事情很小众,但我们面对的是(市场规模)每年300多亿美元的细分市场”,杨峰对钛媒体记者说到。

相比杨峰,谢涛对于卫星应用开发的规划显得更接地气。

2016年秋天,谢涛遇见了共享单车 ofo 的联合创始人张巳丁,彼时 ofo 正欲开展 NB-IoT 智能锁项目,刚好与九天微星的卫星物联网计划不谋而合。今年5月,九天微星与 ofo 共同发布了卫星发射计划,在该计划中,ofo 将支持九天微星发射一颗民用卫星,届时将为 ofo 用户提供“星空闪烁”、“太空自拍”、“太空VR”等功能。

更重要的是,随着九天微星陆续将发射的卫星组网形成“星座”后,可以实现全球覆盖的广域窄带低功耗物联网接入服务,这就能与 ofo 力推的出海业务配合,通过低功耗、小型化的自行车通信模块,实现世界各地小黄车的直接定位监控数据的收集和回传。

ofo创始人兼CEO戴威宣布与九天微星合作的“ X 计划”。

ofo创始人兼CEO戴威宣布与九天微星合作的“ X 计划”。

而在卫星组网之外,九天微星还尝试了 STEAM 教育与娱乐业务,相继开发了“航天与太空+STEAM ”教育课程、教学教具,还研发了《课桌上的卫星》和《教室里的测控》两门共32节课程,并进入了海南文昌中学、郑州四中等学校。另外,九天微星还在尝试运营明星 IP 的方法,提供卫星冠名、VR拍照等互动业务。

这场围绕太空航天的创业竞赛正在加速。由于卫星上天先需要先在国家航天局递交审核,之后还要在国际电信联盟申请频率,而有着同样上星需求的公司,必须在有限的空间资源中,尽快布局星座组网,以保证接下来的业务得以继续开展。

更大的挑战还在后面。在采访中,谢涛曾直言体制内机构的开放,面临的最大问题是“利益分配”;即使成立了联盟,但前文中谈到的卫星软件 SaaS 化的规划还只在畅想阶段;还有卫星发射依然会存在的失败可能——今年7月2日,长征五号遥二火箭在文昌航天发射场执行飞行任务时,火箭飞行出现异常,发射任务失利。

不过好在,官方对该事件的态度呈现出空前的开放与包容,这样的转变也让谢涛、杨峰等创业者松了一口气。和 O2O、电商的创业相比,航天创业仍然与国家意志有着千丝万缕的关系,但随着人类关于宇宙的谜题一个个被揭开,留给创业者们的太空生意,也愈发诞生着更多的想象空间。(本文首发钛媒体,记者/苏建勋)

▼

点击图片即可阅读

![]()

![]()

▼

更多精彩推荐