元稹在《行宫》这首诗中这样写道:

寥落古行宫,宫花寂寞红。

白头宫女在,闲坐说玄宗。

诗人的眼光总是独到和容易看到落寞,对于元稹来讲,一个伟大的时代刚刚结束不久,渔阳方向传来的鼓声好像还未彻底消退,到了元稹诗名远播时,也只有白头宫女还能将玄宗年间的宫闱事权当谈资打发一下无聊的时间。人们容易将已经过去了的岁月增加无数的遐想和温情。所以开元天宝年间的事情任反复絮叨也不会觉得厌烦。毕竟在大乱之前,那曾是一段让每个人都会充满了热烈和温情的回忆。如果对照当下,也只剩下“寥落”与“寂寞”了。

没有人可以说得清楚人们是怎么失去那段美好岁月的,或许是开元天宝年间的岁月让上天都嫉妒了,所以才有了安禄山极尽破坏之能事。现在时过境迁,人们或许发现将盛世的衰败让一女子来担责实在是说不过去。元稹对于天宝年间的追忆聚焦在了几位坐在花下的白头宫女身上,想必在那深深庭院之中,也就剩的这么几位还身着旧时衣裳与装扮的人,让空荡荡的行宫之内多少还有些生气,一地的残花落红也就这么随风散开来,少有人打扫。或许在那些宫女青春正茂之时,她们绝对想不到还会看到这般一幕景象。

元稹的《行宫》是从小事来写大时代。每一个时代都会有这个时代的气质,一个时代或是以十年来计算,或是以一代君王来计算。时代一旦过去,记忆也就随着人间几番替代湮没无踪。元稹或许是从宫女说到兴致处的眉飞色舞上想到她们闲聊的一定是玄宗年间的事。对于美好,任何人都不会轻易忘记掉,尤其经历种种纷乱之后,这些有关美好的记忆更值得在艰辛岁月里安慰剩余的时光。

此时,对于白乐天而言也是一样,元稹的见闻对于白居易来讲也是感同身受,他在《上阳白发人》这首诗中写的内容与元稹的基本上同出一炉,只不过我还是觉得元稹的这首五言诗更隽永耐读,对于用来缅怀一个时代的情愫来讲,少比多要好。所以《容斋随笔》中这样评价:“白乐天《长恨歌》、《上阳人歌》,元微之《连昌宫词》,道开元间宫禁事最为深切矣。”

最为深切者,也是最深情者。没有情的诗歌是不会传世的,一首歌的好与不好,以“深情者胜”。所以在佛家里常用“有情众生”来警示,人之所妄,乃多情。现在回看唐时的岁月和人情,单从唐诗来讲,最明显的特征就是“用情深切”。以至于我们现在读唐诗,都觉得唐人的感情在浓烈的同时还多八分炽热,剩下的两分是我们后辈的残羹冷炙。而长安则是唐时最大的情场所在地。

白乐天更不会想到一句玩笑能流传到现在,如果我们重新审视这个玩笑之语,就会更加佩服那时的人,可以因为一首诗而动色,长安对于白乐天而言,是从一首诗开始接纳他的。就好象白乐天念出一句咒语,长安的大门就此缓缓开启了。长安,着实让人着迷。

按照现在的考古发现,唐时的长安城的规模要比我们现在见到的还要大上几倍。这样大的一个城市,故事怎么会少呢?

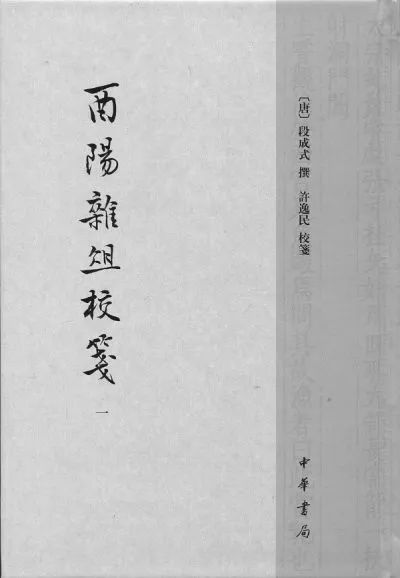

之前曾阅读过魏凤华所编著的《唐朝的暗夜》1---3卷本。其内容多取材于唐人段成式的《酉阳杂俎》,在这部唐人笔记中,长安的夜晚要比白昼之下的长安有趣的多,也凶险的多。一个接一个的妖精鬼怪在长安城里潜伏度日,当暮鼓响起时,旅人、行商和居民都要急急的归于住所消遣漫漫长夜,但各种精怪此时正忙碌起来,暮鼓之后,长安城内外就是它们的天下了。按照《唐朝的暗夜》讲述的内容,长安更像是一个人与鬼共聚共居的场所。人与鬼之间,再怎么界限分明,走的夜路多了,难免会遇到上。人与鬼相遇的故事,就像在无尽的夜空中一束璀璨的烟花。

我们可以想象这样的场景,在四四方方的长安城中,夜色已经席卷了城市的角落,一轮新月晦涩不明挂于天际,日头间喧嚣的弦乐歌咏已经黯淡。忽忽间,一束烟花消无声息冲天而起,霎那间闪耀在城东的上空,待火光寂灭后,又一束烟花在城南的上空中闪现。善于望天看气的方人术士见到此等诡异的花火,只会静静的微微一笑。待明日日头回照这个城市时,再寻痕迹前去探问端由也为时不晚,那一束一束的烟花不过是不安分的鬼神作祟而已。见多也就不当怪了。唯有那当事之人,还需要挣扎捱过这一晚才行。

长安城里曾经住了哪些人现在已经不可考证了。总之他们并非全部土生土长,这些人从四面八方来到这座曾经富饶的城市,与他们一起来的,还有他们打发一路寂寞的故事。这些故事能流传下来的不多,散见于唐人笔记。段成式就是这样一位热衷于听故事和收集故事的人。

一个帝国的故事,在这个帝国的中心位置是最繁盛的,同样,帝国各个角落里的故事,也会顺着官道、水道一路传递过来,在道听途说、本人亲历之间最终被笔墨记录下来,读这些唐传奇故事,会让人觉得那时的唐人极爱闲聊谈天,而且就“谈话”这件事来讲又极为细致,所以在一些唐传奇故事的结尾处,我们更可以看到唐人对于“闲谈”的重视,此故事是由谁讲述的,有哪几位在座聆听,谁人笔墨记述均有说明。可见这些作为谈资的故事大家都是相当的认真和尊敬。唐传奇故事中所展示的唐人气质,我觉得这一点显得特别可爱。

《唐朝的暗夜》重点在“暗”字上下的功夫比较多,通篇读罢,只觉得长安城内外在夜里鬼影重重,鬼气森然。山林木石,蛤蟆雀鸟皆可为怪,蚁穴树根皆可为洞天福地。由此溯源直入《酉阳杂俎》这部原典文章里,才渐渐多了些人的气息。人与鬼,人与怪之间,也明朗起来。在唐诗著称的岁月里,这些唐传奇故事不失为另一种“唐诗”。重读《酉阳杂俎》这样原典,唐人的气质才逐渐丰满起来,毕竟书面语比较接近彼时唐人的口语。在唐人健谈的印象中,少见废话。这一点对于唐传奇的故事也尤为重要。

英国历史学家托马斯卡莱尔曾这样说历史:历史都是假的,除了名字,小说都是真的,除了名字!对于唐传奇故事,我们大可这样理解。尽管那些故事中的确有些是充满了玄妙的味道,可是并不妨碍我们一看到底的热情,可能情况恰恰相反,正因这些玄妙机关,我们反而更想知道结局如何。以至于一篇读罢不能放手,还要再多读几篇才能消解心中的疑惑。除了《酉阳杂俎》之外,还有《宣室志》、《玄怪录》、《开元天宝遗事》等可以大饱眼福。现在我手边是鲁迅先生编撰的《唐宋传奇故事集》的本子,这本更佳。对于唐人传奇故事,从鲁迅先生编撰的《唐宋传奇》入门,不失为一个良好的开端。这本集录,原汁原味,亦无多废话。只需要在故事间游走即可。顺带着在故事流下几滴热泪。

唐传奇故事,名字上挂着“传奇”二字,不论故事怎么讲怎么说,到底还是人间的事。

鬼怪妖孽的事,唐传奇故事是肇始,自汉以来,外示儒事,内用黄老。就埋下了“玄之有玄”的根,到了魏晋一代,白马西来,玄谈的内容里面终于出现了上有天国下有地狱的可视化解释。到了唐时,这些积累终于可以不再局限于文人才子之间了,而更世俗化了。唐传奇说不定就是在这一根基上生得枝繁叶茂起来。读这些唐传奇故事,总觉得这些故事里的唐人有一种达观的气质,对于际遇和命运时不时就出现一种豁然开朗的明媚。在唐人眼中,凡是周边一切皆可为怪成妖,这些精怪与人同处一个世界,而且这些精怪会越界而来,到这“人世间历练一番”才是。

在唐人传奇故事中,我常常会看到“巫祝天地”与“佛国净土”两个世界的交织出现,如果对比唐这一代,以及“三武灭佛”的典故,唐朝这一时期,正是“巫祝天地”隐退,“佛国净土”扩张的阶段。毕竟在佛家的理论中,对于这个世界的解释体系更为完备一些。

开元天宝年间的事一去不复返,长安城内的各种妖孽精怪也随着战火兵事一并变得颓废了。人间的繁荣时期与鬼怪的繁荣是一体的,一个败了,另一个也不会好到哪里去。世事纷乱不已,世人忙着在乱世中求存,有关鬼怪的故事也日渐稀少了。唐传奇的故事多在开元(唐玄宗年号)至大和年间(唐文宗年号)发生,再往后一点,人都自顾不暇,遑论鬼神了。

鬼怪的故事要比人的故事难写,不在于别的,就是一个“奇”。太过平庸的故事都是人的故事,唯有鬼的故事,不出奇则难以置信。就像我们平常说的“信则有不信则无”一样。人间无缘由的事,到了鬼怪的故事里都会有一个合理的解释。在唐传奇的故事里面,爱情将成为千真万确的现实,幸福将成为可能,友情可以突破时间的限制,才华可以不被遮拦在嘴边。那些命中注定的成为百年孤独的精怪,将最终在故事里获得永生并找到不被人打扰的生活。

我们现在重新回到这些唐传奇故事里,那些鬼神精怪会不会再次的重返它们曾经念念不忘的长安城呢,不知在它们的眼中,此时的人是否一如往昔那般有趣呢?假使我们再次见到这些来历不明的鬼神精怪时,会不会有重逢的喜悦呢?

长安城,大。住在这里,真不易。总能看到各种咄咄怪事。惊得连下巴壳都守不住!