人体塑化标本——“活着”的尸体?

掐指一算,果壳至少有八位编辑接触过人死后的躯体。

三位医学编辑不用说了,都曾在医学院手拿柳叶刀划开大体老师的皮肤。学考古的编辑曾经在现场闻过刚开棺的骸骨散发出的浓烈气味。还有四位编辑最近去到大连生命奥秘博物馆接触了人体塑化标本。

人体塑化标本,是尸体经过一系列特殊技术处理而形成的标本。外形栩栩如生,内部结构保存良好。但凡涉及到对人体的利用,伦理争议在所难免。模糊了真与假、生与死、人与物、自我与他者界限的人体塑化标本更是如此。争议背后有对人类尊严的维护,还有对生命意义的探寻。

真假互藏

上到大连生命奥秘博物馆三层,映入眼帘的是一“对”手拉手的标本。一边是人体骨架,一边是利用生物塑化技术制作的人体塑化标本。

右边为塑化标本 | 生命奥秘博物馆官网

乍看上去,人体塑化标本像是剥了皮后的人体,肌肉纹理清晰可见。生命奥秘博物馆的创始人、大连医科大学解剖学教授隋鸿锦告诉果壳,没有精确地计算过做成标本以后人体会保留多少,没有保留的部分主要是皮肤、脂肪等。不过,“如果说是不是他本人的,基本95%以上都是他本人的”。

生物塑化技术1978年由德国人哈根斯发明。其基本原理是:利用技术使尸体组织内的液体通过一个特殊的真空过程被活性塑料如硅橡胶、环氧树脂或聚合树脂等置换出来,但人体细胞及人体的本来面貌即使在显微镜下观察都仍旧保持其处理前的状态。具体点说,先用福尔马林给尸体防腐,然后解剖,解剖完脱水、脱脂,在真空条件下浸入液态塑化剂置换一个月左右,最后让塑化剂固化,调整修复造型。1992年,隋鸿锦教授第一次见到塑化技术,1995年将技术引入国内,此后一直在此领域耕耘。

参观过博物馆的果壳编辑都认为,标本不会让人联想到“尸体”或者“遗体”,或者其它称呼死者躯体的词汇,给人的感觉甚至有点像果壳办公室公共区域的“骨哥”(仿真人体骨架)。从这个不正经的名字就能看出大家对“骨哥”的态度——没有把它当成真的。

时髦的“骨哥” | 自摄

看上去像假的,摸上去也像假的。

果壳的编辑Judy摸了摸人体塑化标本(经馆方允许),硬塑料的手感。她一面觉得“什么嘛,原来是硬的”,一面又有些庆幸“还好不是软的”。

或许正是因为参观者可能误会,在参观的过程中,从一层的海洋动物标本、二层的脊椎动物标本,再到三层的人体标本,讲解员多次重复的一句话是“我们这儿都是真的”。

是真的,但像假的。真假互藏,两者缺一不可。标本由真实的人体制作而成,无疑是博物馆最大的魅力所在。如果展出的是纯粹由塑料制成的、或者利用3D打印生成的人体模型,其吸引力会大打折扣。给人的观感像假的,则让参观者更容易接受。这迎合了大多数人的矛盾心理:渴望了解生命,却又畏惧生命的终极形态——死亡。

生死同根

在展厅里,几乎感受不到死亡的气息。十几件完整的人体塑化标本有的在“打篮球”,有的在“跳芭蕾”。和尸体不同,人体塑化标本不会流血、没有异味,更不会腐烂。和泡在福尔马林里面目全非的标本不同,人体塑化标本有着活人的体态,甚至比活人更“美”——身姿或矫健或舒展、体型匀称、毫无赘肉。

隋鸿锦认为,之前各式各样的传统人体标本展览并不成功,除了气味环境不友好之外,一个重要原因是,标本时时刻刻都“躺”在那儿,提醒大家这是一具尸体。

而人体塑化标本,不但摆出各种活人的体态,还像活人一样“睁着”眼睛。这么设计的目的是为了让观众忽略死亡,更专注于科学知识。隋鸿锦介绍说:“接收到的尸体各式各样,在制作过程中,我们会尽可能让标本美一些、动感强一些。如果生前身材不那么完美,比方说年纪大了,我们会利用技术进行调整让标本看起来更年轻一些。美本身就是一种尊重。”

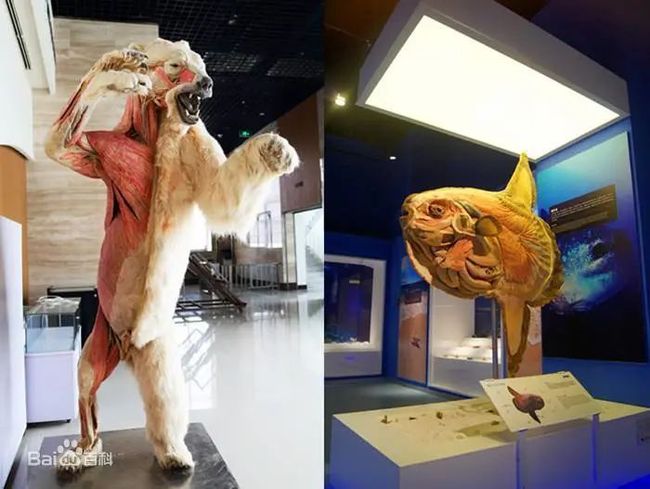

生命奥秘博物馆丨百度百科

单从这个层面讲,标本的制作者有些类似雕塑家,只不过使用的工具是化学试剂,原材料是尸体。和制作雕塑一样,人体标本的动作、姿态、表情、眼神都需要提前设计。“雕刻”出一件人体标本,需要十个月左右。标本的“保质期”也不亚于雕塑,隋鸿锦表示,塑化标本保存上千年没有问题,“我们早期制作的标本现在都接近20年了,几乎和新的一模一样,没有任何变化。”

斯人已逝,肉体永存。人类千百年来所梦寐以求的肉体的永生,如今似乎实现了。

只是“似乎”,因为隋鸿锦提到,总有参观者为了证明标本是真的,趁工作人员不注意,用力抠标本,直到抠下来一块为止。不过好在标本可以修补。修补的材料自然不是来自原来的人体。倘若标本来自人体的成分越来越少,无机物越来越多,经典的哲学问题就出现了:修补替换到什么程度时,标本不能再被称为人体标本?如果只有一根骨头是真的,还算是人体标本吗?

是物非物

总有些瞬间会打破人体塑化标本所蕴含的真与假、生与死之间的微妙平衡。

将藏在肌肤之下的内脏曝露于外,是生物塑化标本区别于传统标本的优势之一。塑化标本不但可以保存标本的外形,还可展示生物标本的内部结构。同时,不像在传统博物馆展品都套在保护罩里,在大连生命奥秘博物馆,生物标本完全暴露给参观者。参观者可以停下脚步,仔仔细细观察标本的内部结构。

人体的内部结构也得以展示丨新华网

Judy就曾近距离盯着一副人体标本的肚子研究了半天。看得兴致勃勃,一抬头,她和标本来了个对视(标本的眼睛是义眼),差点吓得跳起来,“当时就觉得ta是个活人”。

ta,你认为该用“它”还是“他”?

用“它”,意味着人体标本是没有生命的物品。标本没有生命,但被做成标本的人体曾经有过生命。果壳的三位医学编辑都认为,比照大体老师,对于曾经有过生命的躯体,绝对不能用“它”。用“他”,似乎更合适。

但是,细想起来,还有可以探讨的空间。“当时就觉得他是个活人”,这句话的潜台词是,Judy在之前的参观中并没有意识到这一点。想必对于大多数人来说都是如此。隋鸿锦说:“作为老师,看标本、制作标本的时候,我们始终要提醒学生,不要忘了他是曾经有生命的人,要对他有足够的尊重。但是在看展览的时候,更多地要以一个科学的、客观的态度去看待这些标本,‘它’只是一个客观的标本来告诉我们人体的结构。在这种情况下,可以让观众忘记他是曾经有过生命的人,甚至可以把‘它’当做一个艺术品一样去观看。这样的话观众可以看得更细,没有了害怕的心理,才能达到科普的效果。”

被摆成舞蹈姿势的人体塑化标本丨百度百科

在一篇2011年发表的论文中,隋鸿锦提到,遗体和人体标本是不同的。制作人体标本的过程,也是将遗体进行匿名化、去社会属性化的过程。遗体渐渐被剥离掉姓名、性别、民族、职业、人与人关系……之后留下的,才是具有科普教学价值的人体标本。

然而,当把“他”当成“它”,伦理问题就产生了。诺贝尔文学奖得主奥尔加·托卡尔丘克(Olga Tokarczuk)曾在欧洲的博物馆摸过经过生物塑化技术处理过的一只肾和一只肝,她写道:“(塑化标本)摸起来像是硬橡胶做的玩具,你扔给狗、让它叼回来的小皮球就是这种质感”。

人体器官成了狗叼着的东西,这一比喻带来的不适感显而易见。如果不把标本当成曾经有过生命的人,会不会意味着丧失了对生命应有的尊重?

隋鸿锦表示,馆内会有相应的引导,告诉参观者不要拍照、要尊重标本,但是这也需要一个过程,包括公众认知的过程。就像在医学院校,虽然反复教育学生要尊重大体老师,但总会有零星的个别学生作出不尊重的行为。

技术中立

不但参观者要尊重标本,对于参与制作标本的专业人士来说,给予标本足够的尊重同样重要。

大连生命奥秘博物馆没有政府拨款,因此如何吸引更多参观者入馆就成了需要面对的课题。目前,门票、衍生品的收入能够维持博物馆的日常运营,但制作标本的高额成本在相当长一段时间内仍无法回收,“好在我们是自己做,自己用。”除了大连生命奥秘博物馆馆长这重身份,隋鸿锦还是一家生物塑化技术研发公司的总经理。隋鸿锦说,自负盈亏的压力“也逼着我们去研究受众的需求,研究怎么把知识变得更有趣。”

如果说用通俗有趣的展示方法激发参观者的兴趣、广泛地传播科学知识,是科普从业者的共同追求;那么,如何不因一味追求有趣而滑向过度娱乐的“深渊”,是科普从业者面临的共同问题。

有一位果壳的编辑就认为,展览有些过于重视视觉效果,特别是有一副人体标本拉开肚皮、让参观者端详“自己”的内脏器官,“我觉得其实没必要做成这样,何必呢?有点不太尊重。”

编辑提到的标本 | 中国新闻网

对此,隋鸿锦表示,娱乐性是展览严格避免的。展览的每一个标本都有主题,有的展示内脏,有的展示血管,有的展示骨骼韧带,有的展示浅层肌肉、中层肌肉或者深层肌肉。比如跳芭蕾的标本,是在比较手掌和脚掌之间的结构相似性,要进行上下肢肌肉的比较,所以在设计的时候让标本的上下肢靠近,便于观众比较。从这个角度来看,展览完全是一种科学性的展示,可以算是一堂完整的解剖课。如果一个医学生拿着解剖书来到展厅,他可以完整地把各个系统都很好地复习下来。在保证科学性的基础上,用有趣的方式科普解剖知识,是博物馆一直以来的目标。

2004年,当隋鸿锦带着人体塑化标本在北京建筑文化中心举办展览时,媒体的报道和铺天盖地的指责(哗众取宠的猎奇秀、利用尸体牟利、尸体的来源不明等)让他猝不及防,“因为我感觉(人体标本展览是)很正常的一个科学活动,我有思想准备媒体会有反应,但没想到媒体反应这么强烈。”如今,他还能不假思索地说出当年影响颇大的一篇新闻报道的标题、记者的名字、杂志的刊号。

馆中的动物塑化标本丨百度百科

2004年以后,塑化技术与人体标本不再高度“捆绑”,生命奥秘博物馆的重点转向了动物——全球首只大熊猫标本,全国最高长颈鹿标本,以及最近的世界最大抹香鲸标本。隋鸿锦说:“我做动物标本完全是社会舆论造成的。我当时和很多人讲,塑化标本技术是一个纯粹的技术,只不过应用在了人体上。人体只是塑化技术的一个载体。我说这话的时候很多人不理解、也不相信,我干脆做动物标本,我把它用到动物标本上,大家就会明白我既可以用塑化做人体标本,也可以用它来做动物标本。对于一个纯粹的技术,谈不到伦理。只不过技术应用到人体这个载体上,涉及到人体了,我们需要注意、需要对人体的尊重。”

央视新闻对《巨鲸传奇》特展的报道 | 微博:@ 隋鸿锦博士

亡者之音

怎么做才算对人体足够尊重?或许其他领域的经验可以为鉴。不光是人体塑化标本,当把人体当成实现某种目的的手段,伦理问题总是如影随影。

在医学科研上,志愿者捐赠的人体样本都需要经过伦理审查。审查基于知情同意原则、隐私保密原则、不伤害原则等等。知情同意原则,是为了让捐赠者能不受胁迫利诱误导,获取充足的信息,自主决定是否捐赠、允许样本和信息被用于哪些范围内、在何种条件下可销毁样本。隐私保密原则,是为了尊重捐赠者的隐私,保护好捐赠者的资料不外泄。不伤害原则,是为了保护捐赠者的生命、健康、以及尊严,要尽可能让捐赠者受益不受害,另外,对科学的追求不能高于对捐赠者权益的考虑,两者冲突时,以捐赠者权益为优先。

果壳的前编辑Vicky曾经在伦敦大学学院(UCL)考古系学习体质人类学和法医人类学。人类骨骼和牙齿的研究是这类学科的基础。骨骼就如同时间胶囊一样,保留了人类生活的细节,更保留了人类生活时代的细节。

为了写硕士论文,她摸过100个个体(individual)的头骨和颈椎。这些标本来自英国西萨塞克斯郡一个中世纪遗址新出土的300多具遗骸。除了少数的王公贵族,大多数出土的遗体都是“无名氏”,没有墓志铭、没有任何可以证明身份的线索。曾经有学生觉得“好玩”给标本起昵称,教授非常生气,当场就叫这个学生“out”(滚出去)。

Vicky正在给某个个体的头骨和颈椎做测量、记录丨Vicky提供

一个人没有资格给陌生人起名字,一个人只有资格给自己的所属物起名字。哪怕只是一块骨头,也要把标本当成和自己同等地位的存在,这是最起码的尊重。

然而,就算在研究实践中对标本抱有足够的敬意,考古学家挖掘墓葬、研究人类遗骸的行为本身在世界各地一直饱受争议。

美洲原住民与考古学家之间就“究竟谁拥有印第安人祖先遗骸”的问题曾争论了几十年。许多美洲原住民信仰万物有灵,如果人死后遗体被打扰,这个人的灵魂就会作恶,因此原住民无法忍受自己祖先的遗体被存放在博物馆的库房里、摆放在博物馆的橱窗中进行展出。1990年,美国才通过一项法案,规定博物馆和相关机构将亡者的遗骸归还给美洲原住民部落和夏威夷原住民团体。

有学者认为,考古学家把人类骨骼视为没有生命的人工制品,和陶瓷、石碑没有两样,只是可供参考的研究对象。但是每一具骨骼都曾经是一个活生生的人,有自己的宗教信仰和社会地位,有思想、有尊严。后人不应该打着“科学”的幌子,实则为了满足自己对其他文化的好奇心、医学上的探究欲或经济上的利益而擅自打扰逝者。

埃及学家罗莎莉·大卫和病理学家埃迪·塔普博士在1975年检查1770年的木乃伊丨Manchester Museum

埃及木乃伊恐怕是被“消费”最多的古代人类遗骸。英国曼彻斯特博物馆在2008年曾经展出未被包裹的木乃伊,引起了巨大的争议。时间和空间上的遥远距离似乎淡化了“木乃伊也是人”这一事实,大多数人只是把木乃伊当作奇珍异宝、珍贵的文物。但是,历史自有其记载。古埃及的文献明确记载了当时的人们希望自己死后遗体被葬在自己的国家,在自己的坟墓里不受打扰。因此,将木乃伊从坟墓中挖出,在实验室里进行科学研究,并运往世界各地的博物馆里展出,违背了古埃及人本身的意愿。

在英国杜伦大学的哲学教授杰弗里·斯卡里(Geoffrey Scarre)看来,在我们这个时代,木乃伊成为了一种资源,一种活人用来达到目的的工具,这不是尊重死者的表现——关于死后如何安置遗体,我们理应赋予死者发言权。

自体圣像

目前,大连生命奥秘博物馆的人体塑化标本全都是由医学院校的解剖尸体制作而成。解剖尸体的最初来源是“无主尸体”,也就是因为冻、病等各种原因死亡而没有亲属认领的尸体。虽然有不少博物馆的参观者曾表达过捐赠遗体的意愿,但根据相关规定,只有红十字会以及红十字会认可的机构才能接受遗体捐赠。

果壳的一位编辑在参观过生命奥秘博物馆后就想把自己的遗体捐给博物馆,希望死后能被做成塑化标本。她没选择器官捐赠,因为觉得“器官捐赠能帮助到的人数有限。在博物馆里‘做’科普,受益的人数是无限的,还是挺有意义的。”

哲学就在日常生活中。这段话完美地体现了功利主义效用最大化的思想。英国功利主义哲学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)在1769年写道,希望“人类将因我的死获得些许益处,死后还有少许机会为生者作贡献” 。在《自体圣像——死者带给生者的更多益处》一书中,边沁提出,人死后肉身有两种用途:短期的和永久的,前者体现在“理论解剖学和实践解剖学”方面,后者体现在“防腐和雕塑”方面。他将自己的遗体托付给朋友托马斯·索斯伍德·史密斯(Thomas Southwood Smith)博士。在边沁死后,史密斯博士遵循其意愿,在一家剧院的舞台上当着边沁的追随者和医学院学生的面,公开解剖了尸体。解剖完后,史密斯博士将骨骼重组,对头部进行特殊处理,按边沁遗嘱要求,给骨架穿上“我经常穿的黑套装”,坐在“我生前经常坐的一把椅子上”,手持“我晚年常用的手杖”,然后装进“一个合适的盒子或箱子”。

边沁“自体圣像”的头部并非真实头部,而是被蜡像代替,原因是当时的脱水技术不能将头部保存得栩栩如生,地上放的是保存过程里受到损毁的头部 | preservedproject.co.uk

边沁认为,没有任何事物能像个体自身一样与自己类似,因此死者的遗体应该作为个人最接近的象征物保存下来。一个人往往被用各种方式描绘,比如绘画、雕塑等,对尸体的保存使任何人都有可能成为自己的形象。边沁将被保存下来的尸体称之为“自体圣像”(auto icon)。

每每穿过学院的主楼回廊,Vicky都能看到伦敦大学学院的精神之父边沁身穿黑色礼服,持手杖,戴着一顶草帽,端坐在桃花木的盒子里,在死后的几百年里,仍代表着他自己。

存放在UCL的边沁自体圣像 | preservedproject.co.uk

在自愿捐赠的前提下,是否可以将人体塑化标本看为现代版的自体圣像?毕竟生物塑化技术的发明者哈根斯常年戴一顶帽子,正是受到边沁的影响。比边沁更进一步,由于新技术的运用,不光是骨架,人的绝大部分肉体都可以保存上千年。然而,边沁预先决定了自体圣像的穿着和姿态,而更多塑化标本的身材、表情、动作、姿态等等,却与个人意愿无关。那么,如果标本是“他”,他代表的是谁?

后记:

在果壳编辑部内关于人体塑化标本的讨论,最终落在了自己死后遗体的处理方式上。

和一起参观生命奥秘博物馆的同事不同,另一位编辑不愿被做成塑化标本,因为她之前听学医的朋友提起过大体老师,“知道医学院的学生是怎么谈论遗体的”,特别是对身材丰满的大体老师。尊重肯定还是有的,但尊重不一定充分体现在行为中。而且,她也接受不了被公开展示、被众人围观;但可以接受被做成蛋白粉,“一把火烧了太浪费了,好歹是几十年的有机物,死后怎么也得给社会做点贡献”。

另一位编辑则认为,一把火烧了最好,什么都不剩最好。至于对社会的意义,“生前就没为社会做什么贡献,死后更算了吧。说到底,为社会做贡献从来也不是我活着的目的。”不过,她倒是会考虑器官捐赠。相较于对集体的贡献,她更在乎对个人的帮助。

大家的愿望虽然彼此矛盾,但无疑表达了同一个意思:逝去的人们已经到达了终点,我们还在路上。这条路人人难逃。讨论该如何对待尸体、骸骨、人体标本,选择用哪种方式处理遗体——做成木乃伊、土葬、火葬、公开被解剖、做成蛋白粉、做成塑化标本——都代表着每个人对生命的态度,更吊诡地代表着一种希望——希望在生命的尽头,将死亡置于人的掌控之下。

参考文献

[1]Jones, & Gareth, D. . (2016). The public display of plastinates as a challenge to the integrity of anatomy. Clinical Anatomy, 29(1), 46-54.

[2] King, M. R., Whitaker, M. I., & Jones, D. G. (2014). I see dead people: Insights from the humanities into the nature of plastinated cadavers. Journal of Medical Humanities, 35(4), 361-376.

[3] Lantos, J. D. (Ed.). (2011). Controversial bodies: thoughts on the public display of plastinated corpses. JHU Press.

[4] 梅伦·博塞维奇. (2004). 杰里米·边沁与自体圣像艺术. "美与当代生活方式"国际学术讨论会.

[5] Squires, K., Errickson, D., & Márquez-Grant, N. (Eds.). (2019).Ethical Approaches to Human Remains: A Global Challenge in Bioarchaeology and Forensic Anthropology. Springer Nature.

[6] 隋鸿锦.关于人体标本概念与伦理的思考.医学与哲学:人文社会医学版,2011,32(1):25-26.

作者:雪竹,Edan

编辑:游识猷

本文来自果壳,未经授权不得转载.

如有需要请联系[email protected]