减肥是励志,胖就是“堕落”?

人们常常把减肥等同于励志、定义为自律,但事实上这种广告包装下的减肥,只是为了满足一种欲望放弃另一种欲望而已。

当被社会接纳和认可的欲望超越并支配了我们本身,我们便自愿戴上他人眼光的镣铐。

"美国时装品牌Calvin Klein (CK) 让一名黑人、大码、变性模特Jari Jones成为曼哈顿巨幅内衣广告的主人公,在国内引起了不小的讨论。

人们把它称为史上“最政治正确”的广告,认为是CK对美国的白左人士的谄媚。有人认为让这么胖的人做模特,是在宣传不健康的生活理念。

还有不少人直接对Jari Jones进行人身攻击,说她太丑,出现在广告牌上让自己生理不适。总之,绝大部分的评论都认为用Jari Jones代替传统的模特是矫枉过正,没有必要。

虽然国内近几年一直紧跟美国的流行,把纽约、洛杉矶街头出现的潮流作为标杆,但人们对美国邀请大码、少数族裔、性少数模特的趋势却没有任何兴趣。

例如,在倡导多元化审美的背景下,Brandy Melville (BM) 这样只卖小码衣服的品牌免不了在美国本土遭到猛烈批评,但BM在国内却风生水起,国内网上越来越多的女生以能穿上BM为骄傲。

国内舆论对Jari Jones的嘲讽和对BM的迎合无疑都产自当下愈演愈烈的白瘦幼的审美。而在白、瘦、幼三个标准中,瘦是当之无愧的王者——人们常说“一白遮三丑,一胖毁所有”。

瘦不仅仅被认为是美的,还被认为代表了健康的、积极的、向上的生活状态。所以人们认为减肥是励志的,长胖是堕落的。

可是我们对瘦的追求,真的是自律、励志、健康的吗?在这样审美之下的人们,特别是女性们,又付出了怎样的代价?

1.

励志?是身材羞辱!

在全民娱乐的今天,明星们则是社会审美标准的最好体现,也是最有影响力的引导。

女明星们彻底贯彻着“好女不过百”的标准——现在大多敢于晒出自己体重的女星都不到90斤。杨幂、赵露思、昆凌都也晒过自己不到90斤甚至不到80斤的体重。杨紫也在节目上说过自己常常因为达不到这样的标准而倍感压力。

但更重要的是,当人们把瘦和美画上等号的时候,瘦、以及努力变瘦,已经不仅仅是一块敲门砖,它愈发变成了可以营销的资本。

热搜上常常出现某女星不到90斤的体重、如铅笔般细的腿、毫无赘肉的小腹等等,都是越来越多在热搜出现的话题。

无论业务能力多么差,在多么不堪的剧里贡献了多么糟糕的演技,只要够瘦,就足够让粉丝吹捧,让人们崇拜,成为“正能量”的代言。

但只要女明星有稍显富态的照片流出,网友恨不得把任何一丝赘肉都进行360度无死角的展示,然后有的人惋惜,有的人督促她们减肥,还有的人甚至开始攻击。

哪怕这个胖只是从90长到95斤,哪怕从BMI (Body mass index) 的角度来说仍然是体重过低,但在大众审视的眼光中,长胖了就是错。正如舒淇在采访中说过,对女明星来说,胖就是犯罪。

放眼整个娱乐圈,与“瘦”这个标准相背离,且还能活跃在荧幕前的女明星大概只有零星两三个,贾玲是其中之一。

贾玲从早期在春晚以创新的相声形式被大家认识,到《百变大咖秀》里的鬼才模仿,再到第一季欢乐喜剧人里的季军,她的超高喜剧天赋和努力毋庸置疑。

但是,自从贾玲长胖了之后,关于她身材的包袱越来越多在节目中出现。到后来,几乎她出演的每一个小品和真人秀节目里,都一定会出现对她身材的嘲笑和讽刺。

作为一个热爱表演和观众的喜剧演员,并且是一名“好像走错澡堂子”的女性喜剧演员,她必须习惯和迎合观众这样的口味才有可能继续留在舞台上。

就像她刚开始其实很抗拒在《百变大咖秀》里的反串一样,但是当她发现观众喜欢,她就继续硬着头皮演下去了。既然观众喜欢看嘲讽她身材的段子,她就演给大家看。

但是作为观众的我们,嘲讽贾玲的身材的段子,真的好笑吗?

当贾玲跑步或者摔倒的时候,用后期加上好像地震一般的特效,好笑吗?频频表现男嘉宾可以轻松抱起别的女生,但是抱不动贾玲,好笑吗?总是安排小品中的男性因为她胖所以表现出嫌弃她的样子,好笑吗?

如果就因为她的身材和许多人不一样,就可以这样嘲讽,那是否在节目中放大残疾人行动不便,模仿脑瘫孩子的认知障碍,或者学躁郁症患者不稳定的情绪,都可以成为正当的,让大家嘲笑一番?

无论是对贾玲超重的身材的嘲笑,还是对其他女明星身材极其严苛的要求,都是赤裸裸的“身材羞辱” (body-shaming) 。

贾玲也许可以很豁达,女明星为了工作和形象也会继续忍受,但是放在她们身上审视的眼光和恶毒评价,可不是凭空出现的。

身材羞辱在我们的生活中无处不在,绑架和压迫着每一个人,让我们不自主地形成一种因身体而产生的“自我厌恶”和“自我否定”。

2.

要么瘦,要么死

模特和女明星们所谓的标准身材从BMI的角度来说,都是体重过低的。

虽然很多女星想展示出不节食,甚至暴饮暴食,也可以非常瘦的形象。但在越来越多的节目中都暴露出,这样的身材,并不是靠一般的手段就可以轻易达到。

在《乘风破浪的姐姐》里,只有92斤的金莎带着称吃饭,因为她规定自己只能每天吃低于1000卡的食物,这是普通成年女性需要摄入热量的一半。

在《亲爱的客栈》中,乔欣半开玩笑地说,晚上吃完米粉再去抠了吐出来。从当时在场的其他嘉宾的反应来看,女明星催吐似乎并不奇怪。

当然,没有明星会承认自己催吐。但越来越多的年轻女性为了追求这样的身材,开始催吐。她们一开始是吃正常的饭量,再把东西吐出来。但渐渐就会变成暴饮暴食,然后再催吐。这个方法当然瘦得非常快,但也是异常痛苦的一条道路。

在《催吐族:胖和瘦之间,我选择吐》的文章中,作者自述:

当催吐成为习惯,虽然瘦了许多,但她们的身心也会逐渐走向崩溃。

生理上,催吐会导致胃酸倒流、食道和牙齿腐蚀,消化系统紊乱,电解质失衡,营养不良,脱发,甚至诱发心律不齐等等。严重的,会猝死。

心理上,她们困在暴食的欲望和催吐的内疚之中,备受煎熬。一方面,她们害怕被亲人朋友们发现自己的习惯而感到羞耻,另一方面,对自己身体状况的担忧又使得她们更加脆弱。

而这看来只是众多减肥方法当中的一条捷径,实际上却与抑郁症一样,是一种心理疾病,是一种非常危险的进食障碍——神经性暴食症。

在欧美国家,约有1%-2%的人口有神经性暴食症。2009年,国内武汉的在校女大学生抽样研究中发现,有近3%的学生有神经性暴食症。

而现在恐怕远远不止这个数字。但就算按照3%的比例进行假设,中国可能有2000万女性正在被暴食催吐折磨着。

从许多帖子的自述中可以看到,很多人都是从初高中起就开始有了进食障碍。她们起初还以为,只要减掉这几斤,就可以停止了。但是,曾暴食催吐的青少年,比其他人有高出20-35倍的可能性将在成年继续催吐。

而在长期催吐的成年人中,即使已经接受治疗, 死亡率仍有可能高达4%,死亡的平均年龄还不到30岁。而各种进食障碍患者的总体死亡率,可能高达5.2%。

不幸的是,这么危险的病,在我们的社会里如病毒一样迅速扩散。

《骨瘦如柴》剧照

中国进食障碍的住院病人在2004-2013年间是1994-2003年的3倍,而2009-2013年间的就诊人数是2004-2009年间的2倍。

近几年,不仅各大论坛上都可以找到有几百至几万名成员的催吐小组,知乎上还能看到许多讨论室友或者朋友催吐的问题的帖子。前两天,豆瓣网友还发现有公共女洗手间的台盆旁放了一个“请在此呕吐”的提示牌,并问到“催吐已经是这么普遍的事情了吗”。

3.

一起铸造的牢笼

人们为什么如此执着于,宁可折磨自己,也要坚持减肥呢?

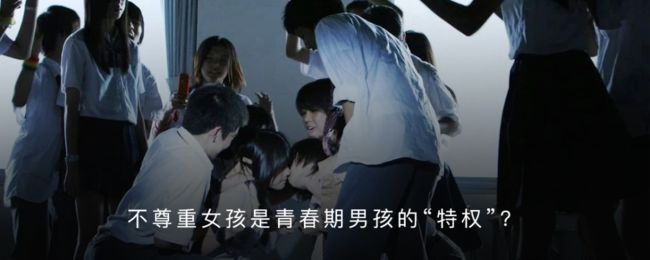

真实故事计划里,一位大学生记录了她的同学因为身材在学校被霸凌,开始催吐以至于危及生命。在学校里,男生会指着那个女生说:

这些话就算没有发生在你的身上,你也一定见证过它发生在别人身上。

这些足以让人崩溃的嘲讽和羞辱,却无时无刻不在生活以及电视上重演,告诉人们只有瘦子才值得被尊重,被接受,被爱。

人们每一个审视的眼神,每一句嘲讽的话语,都是撬开她们的嘴,逼迫她们催吐的刑具。

对她们,人人都是共犯; 对自己,人人也都是囚犯。

当然,很多人一定会说,我们不是要鼓励用催吐这样的不健康的方法来追求瘦,但是胖是不健康的,会带来各种心血管疾病,所以怎么可以让Jari Jones或者贾玲这样身材的人做模特? 那不是在鼓励大家堕落、去过不健康的生活吗?

对于这种逻辑,我们必须掰开揉碎来讨论清楚。

第一, 模特可以提供幻想,但是更应该展示产品实际上的样子。

你想要看见一个广告中宣传自行车可以跑得比法拉利快,还比坦克耐撞吗?那凭什么世界上28亿的超重人口和九千万的肥胖人群,要看着比自己轻一倍的人穿着自己根本穿不下的衣服来做广告,来挣自己的钱?

第二,传统模特一定比大码模特健康?从BMI的角度来说,传统模特全部都是体重过低的。而为了保持这样的过低的体重,许多职业模特都无法逃离进食障碍以及抑郁。

连VOGUE这样的时尚巨头都开始关注模特们因为苛刻的体重要求而导致的身心健康问题。虽然肥胖的人更有可能患上心血管疾病,但抑郁症、糖尿病、癌症等等,都可能出现在任何一个人身上。谁一定比谁健康呢?

《骨瘦如柴》剧照

第三,身体不健康的人就不可以出现在公众面前吗?且不说我们无法定义什么叫一个完全健康的人,就说一些明确的对身体健康有危害的行为,如抽烟和酗酒的人,是否就应该全部封杀吗?

第四,胖是堕落的?首先,人的高矮胖瘦与基因有非常大的关系。其次,身材看似和吃与运动量有直接关系,但人们吃什么、怎么吃、什么时候吃,以及是否有时间和精力去运动,都是受到周围复杂环境的影响的。

节食和运动是需要大量的时间、金钱以及精力成本去完成的事情,而对于工作生活压力很大,根本没有时间去运动,也没有多余的精力去抵抗饥饿的人来说,为什么不减肥根本就是“何不食肉糜”的问题。

而社会对于女性需要纤瘦、美白以及年轻的审美,从来不是为了提倡健康的。

人们只是在当下的社会把“健康”简单理解为“白瘦幼”的状态。但正如前面所说,真正的健康绝不是过低的BMI值,感官上的胖也并不一定意味着是“非健康”的。

而且无论是在历史上的中国,还是此时此刻的其他许多文化,都不认为“白瘦幼”才是唯一健康的状态,更不认为这是美的状态。

在苏珊·鲍尔多的书《不能承受之重》的书里,她详细剖析了男权社会、西方文化、种族主义以及资本是如何把纤瘦的审美变成无形的枷锁,让女性心甘情愿地相信,自己的身体是“不合格的”,必须要通过一些方法让身体改变,才能够有资格成为“有价值的人”。

反之,似乎就意味着不自律、不自爱,进而让女性产生强烈的羞耻和自我厌恶。

广告表面上总在说 “你是最美的”,但实际上它是告诉你,“你只有买了A,做了B,减了C,加了D,还有拥有了那些EFGH….,你才有可能是美的”。

人们会把“瘦”的状态等同于励志和自律,但事实上这种包装下的减肥和瘦身,只是为了满足一种欲望放弃另一种欲望而已。

当被社会接纳和认可的欲望超越并支配了我们本身,我们便自愿戴上他人眼光的镣铐。

这是一条注定痛苦的道路。也许今天我们可以为了别人的赞赏而改变自己的外表,追求“白瘦幼”的标准,但社会总还有无数的条条框框,是我们无法一一达到的。

无尽地追求着这些基于他人审视之下的“标准”束缚,你难免永远会焦虑、孤独、痛苦,那究竟什么时候才是个头呢?

请相信,一切外在的标准是他人强加的枷锁,而你的自信与健康,远比迎合他人凝视下的“审美”重要。

参考资料:1. Smink, F. R., Van Hoeken, D., & Hoek, H. W. (2012). Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. Current psychiatry reports, 14(4), 406-414. 2. Tong, J., Miao, S., Wang, J., Yang, F., Lai, H., Zhang, C., ... & Hsu, L. G. (2014). A two-stage epidemiologic study on prevalence of eating disorders in female university students in Wuhan, China. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 49(3), 499-505. 3. Kotler, L. A., Cohen, P., Davies, M., Pine, D. S., & Walsh, B. T. (2001). Longitudinal relationships between childhood, adolescent, and adult eating disorders. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(12), 1434-1440. 4. Huas, C., Godart, N., Caille, A., Pham‐Scottez, A., Foulon, C., Divac, S. M., ... & Rouillon, F. (2013). Mortality and its predictors in severe bulimia nervosa patients. European Eating Disorders Review, 21(1), 15-19. 5. Crow, S. J., Peterson, C. B., Swanson, S. A., Raymond, N. C., Specker, S., Eckert, E. D., & Mitchell, J. E. (2009). Increased mortality in bulimia nervosa and other eating disorders. American Journal of Psychiatry, 166(12), 1342-1346. 6. Chen, J. (2013). Eating disorder [in Chinese]. Beijing: People's Medical Publishing House

撰文:杨芮

编辑:

猫爷

撰文:杨芮

编辑:

猫爷

转载:

请微信后台回复“转载”

转载:

请微信后台回复“转载”

商业合作或投稿:xingyj@vistopia.com.cn