很荣幸收到过一些观众的反馈,说你写的什么呀,我什么都看不懂,写的太小众了,让我搞一些大众化的东东,不如娱乐搞笑下观众。我说对不起,娱乐可以,但我不会愚弄、愚昧。

站着不腰疼的诸君,你倒写篇给我看看,什么叫操蛋的“大众化”?

写东西嘛,最主要的是开心,凭什么要写得这么辛苦?看不懂可以问,不仅可以问还可以学!不懂又不学,朽木不可雕也。这段时间心情颇不爽,鬼事人事事事多,没有心情来娱乐谁。各位看官想看就看,不想看就拉倒。说实话,通常一个作家,不是为某个人创作,也不是为某一群人而活。

很多年前,曾有人老跟我说,你该怎么怎么写,怎么怎么软,怎么怎么吸引眼球,怎么怎么把才华用在卖钱上,我说:操尼玛逼,你谁呀,教我?你马上跟老子滚,有多远就滚多远!!

谁再跟老子提怎么写文章,老子拔枪!

其实,如果有人想跟我讨论文章也不必了,作者把它写出来了的时候,文章就已经死了,自有自的命运。你瞧着看着就行,或者对着照照镜子亦可,许有点启迪和教育。说不定哪天,我连一个字都不想留,想看都看不到了呢。

教我怎么写文章的人,这个世上还没有出生呢。这个世道上能写文章,能入爷法眼的人,还没有几个呢,况且他们都已经死了,而你还不在我的“死亡名单”上。

还有人说你怎么弄的都是负能量的东西,我说请不要误读我污名我,再说,我怎么成天也没见到你有什么正能量,像嫖客买春,婊子演戏一样的呢?

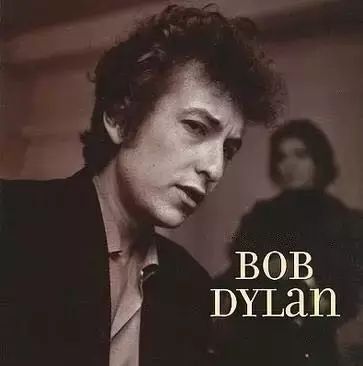

国庆后一周,10月13日,瑞典文学院的一帮老家伙,把2016年的诺贝尔奖授予了美国歌手鲍勃·迪伦,授奖词是:

“在伟大的美国音乐传统中创造了新的诗歌表达(for having created new poetic expressions within the great American song tradition)”

其实这个颁奖词跟反学院派的美国诗人金斯堡1996年8月推荐鲍勃·迪伦的评语如出一辙:

“虽然他(迪伦)作为一个音乐家而闻名,但如果忽略了他在文学上非凡的成就,那么这将是一个巨大的错误。事实上,音乐和诗是联系着的,迪伦先生的作品异常重要地帮助我们恢复了这至关重要的联系。”

一般来说,在文艺界,有一条鄙视链:写诗的看不起写歌词的,写歌词的看不起写小说的,写小说的看不起写散文的,写散文的看不起写段子的,写段子的看不起拍电影的。

正如被誉为“俄罗斯之魂”的电影大师安德烈·塔可夫斯基所言:

对于艺术家来说,几十个世纪以来,没有哪种艺术体裁会这样给人更自然也更受限制的感觉了:作者并不仅仅是简单的叙事者或阐释者,他首先是个体,以最大的诚意向人们展示自己对世界的看法。而电影工作者总是被低人一等的感觉打败。

为什么电影工作者总是有一种低人一等的感觉?因为他们离资本和市场最近,他们是资本的屁眼。我从来不认为电影是一种什么艺术,电影充其量就是一个屁眼,观众通过屁眼看见了这个世界的诞生与消亡。

可是有的人是跨界天才,你用任何理论来套他们都没有用,他们用行动做出来的光辉业绩,震得世人没得话说。鲍勃·迪伦生于那个风起云涌的大时代,到处都是摇旗呐喊,炮火烽烟,永不消歇,他是时代的宠儿,那时诗歌还有一点拯救世道人心,把词儿唱出来还有教化大众的作用。

从诗歌的源头来讲,诗一开始都是用来演唱的,富有乐感和节拍,是劳动人民的良伴与益友,诗、歌不分家。劳动的时候,悲伤的时候,唱一唱词,吆喝吆喝两嗓子,就不觉生活的苦痛了。

2008年4月,普利策特别荣誉奖颁给鲍勃·迪伦,官方说法却是:“迪伦不需要普利策奖,是普利策奖需要他”。这句话意味深长,值得思索,就是现在,通常那些有所成就,有所名望的艺术家,并不总是非常地需要得到官方认同,相反官方常常通过“奖”的形式,需要收编这些桀骜难驯突出的人,以便增加其奖项的说服力。

即使年年让世界媒体翘首以待的“诺贝尔奖”,也有一些人其实一直是抗拒和拒绝的,拒绝领奖,拒绝出席颁奖活动。

可惜,无数写诗的人,不知道诗,只知道歌了。诗歌于他们,成了攫取眼球和拍马屁的工具,吹得那些当权者歌舞升平,飘飘欲仙,醉生梦死。可鲍勃·迪伦不会,他的歌不会,他找到了与诗与歌相通的地方,可以怨,可以刺。

在如今这个王八蛋的世道上,最后说一句多余的话,真正掏心窝子的话:

我鄙视大众,讨厌芸芸众生!

更多内容搜索微信公众号:feiyesay

注1.《塔可夫斯基:“探索”对艺术作品来说是没有意义的》张晓东 译