惨剧是从阿胶开始的。

会根据心情换掉头像的阿胶这次亲自画了自己的头像。阿胶高三,不参加高考,英语极好,打算出国,Radiohead死忠,疯狂喜爱绿木。平时阿胶是群里的学术派,很少跟我们开玩笑或者聊日常,完全不忘建群初心,专注推歌和推荐效果器。昨儿是他第一次这样,把我们快吓死。

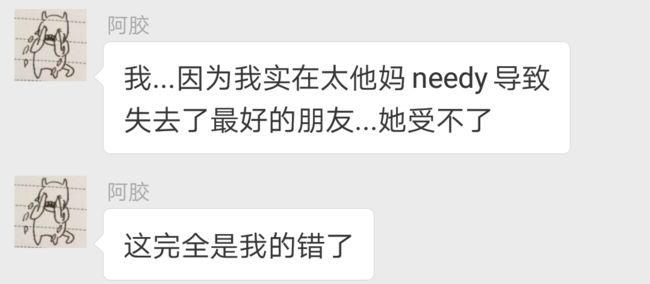

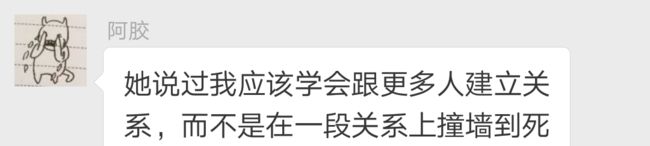

阿胶说他实在恨透了非常内向又非常黏人的自己。可是建立一段新的关系实在是过于困难了,阿胶说作为班里极少数的不参加高考的人,总是在背后被人议论。

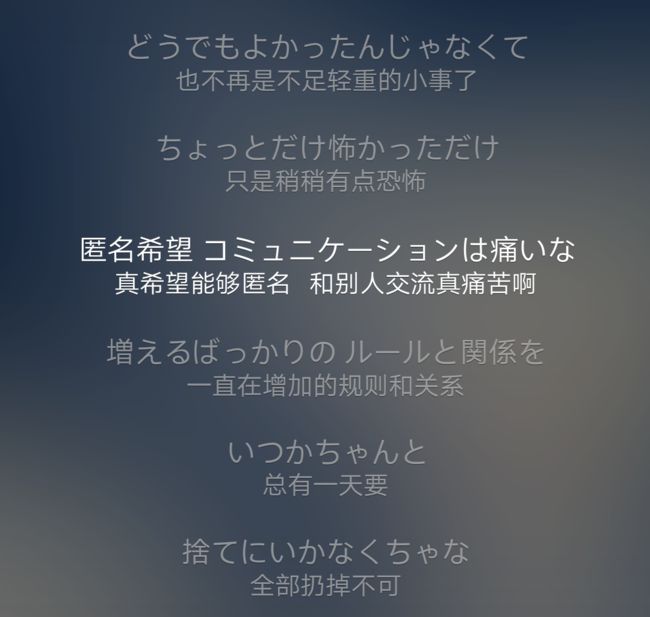

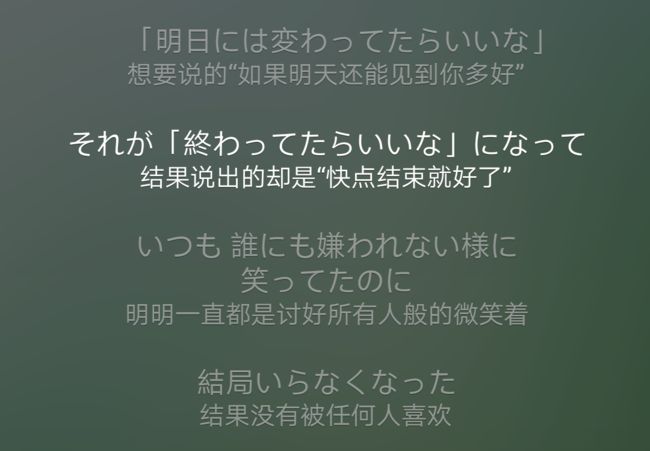

“若是不努力,会有人讽刺自己投机取巧逃避高考;若是努力,会有人揶揄自己装模作样只想装逼。一开始只有她可以包容这一切,愿意吃我给的电台头安利,可以有耐心地听我把Bulletproof那首歌扒下来,可现在我对她的过分依赖,已经让她彻底厌倦了。是啊像我这样无趣的人谁都不可能一直忍耐下去的。我已经提出来了,如果受不了这样黏人的我就远离我吧,她也直白地同意了。明天我不想上学了。可是我只有不到四个月的时间能和她在一起了,我只有不到四个月的时间了,我不想失去唯一的朋友。”

隔着屏幕都感觉到阿胶快要和他的头像,那只捂着脸的小怪兽一样爆哭起来了。作为导火索,阿胶的崩溃直接让群里一直闷声不吭的大家全部炸出来开始了剧烈的苦水倾倒运动。

菠菜住校了,第一次离开爹娘。菠菜平时常常跟我们聊起她最好的小伙伴。

“小女孩是世界上除了家人以外,我最喜欢的人了。她的每一份礼物都可以让我高兴得睡不着,她光是站在那里笑笑就足够让我自卑一辈子。我第一次住校,但她今天很冷淡。我希望她可以过来哪怕拍拍我的肩就好了,我个子矮死啦,拍拍我的头其实也是可以的。但这也只是希望罢了,我也很清楚这是不可能的。其实平常也是,想跟我亲近就会亲近,想跟我疏远也可以立刻疏远。我是不会有选择权的,我也不会因为自己如此被动而去埋怨什么,因为根本没有资格去埋怨,因为我超级明白的一点是,小女孩永远不会喜欢我的。”

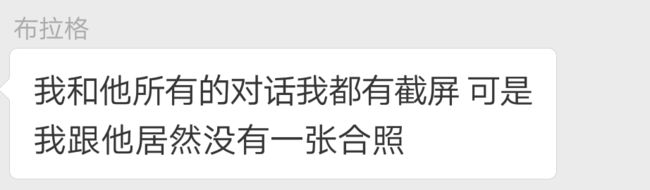

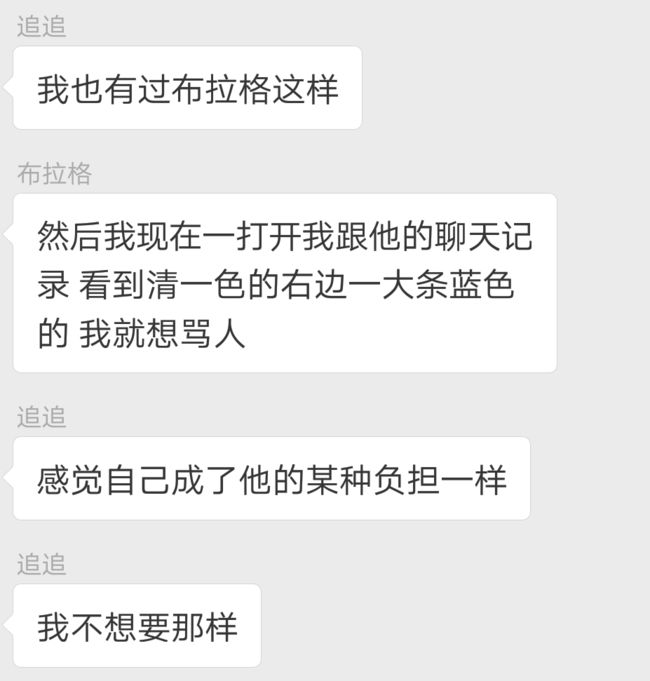

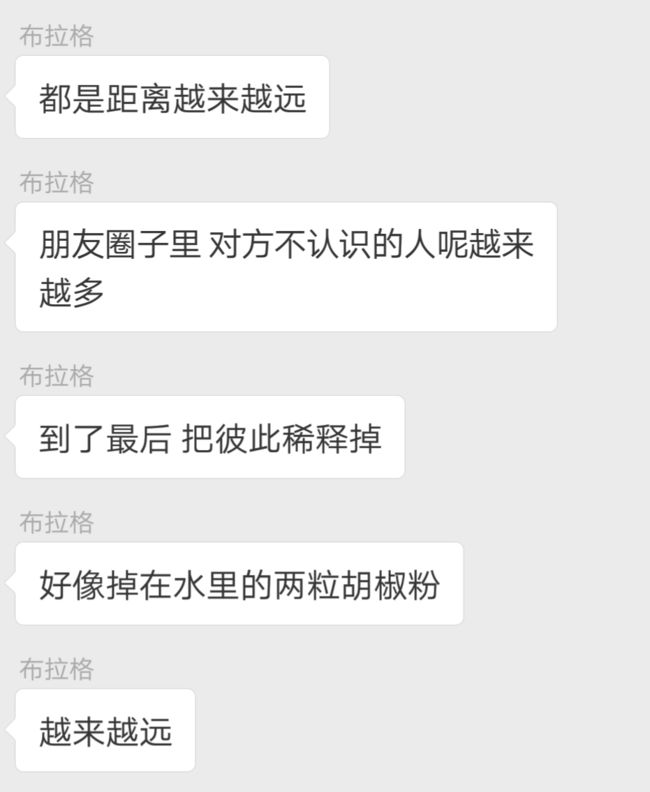

布拉格最在意的小男孩从宁波回来参加体育考试。去年到现在,他们终于又见面了。

“他一直在跟周围的人聊天,什么都聊。我也跟周围的人聊天,他们其实都是我不熟悉的人,我也完全心不在焉地胡扯。我的心里真的一直在冲着他喊,你他妈过来和我说说话啊,随口问候我一句都好啊!那种终于又见面的欣喜变成期待变成焦虑变成愤怒,1000米的时候我从来没有如此拼命地去跑,我可真希望他给我喊句“加油”,我什么也听不见,我对自己说是浑身剧痛的缘故。”

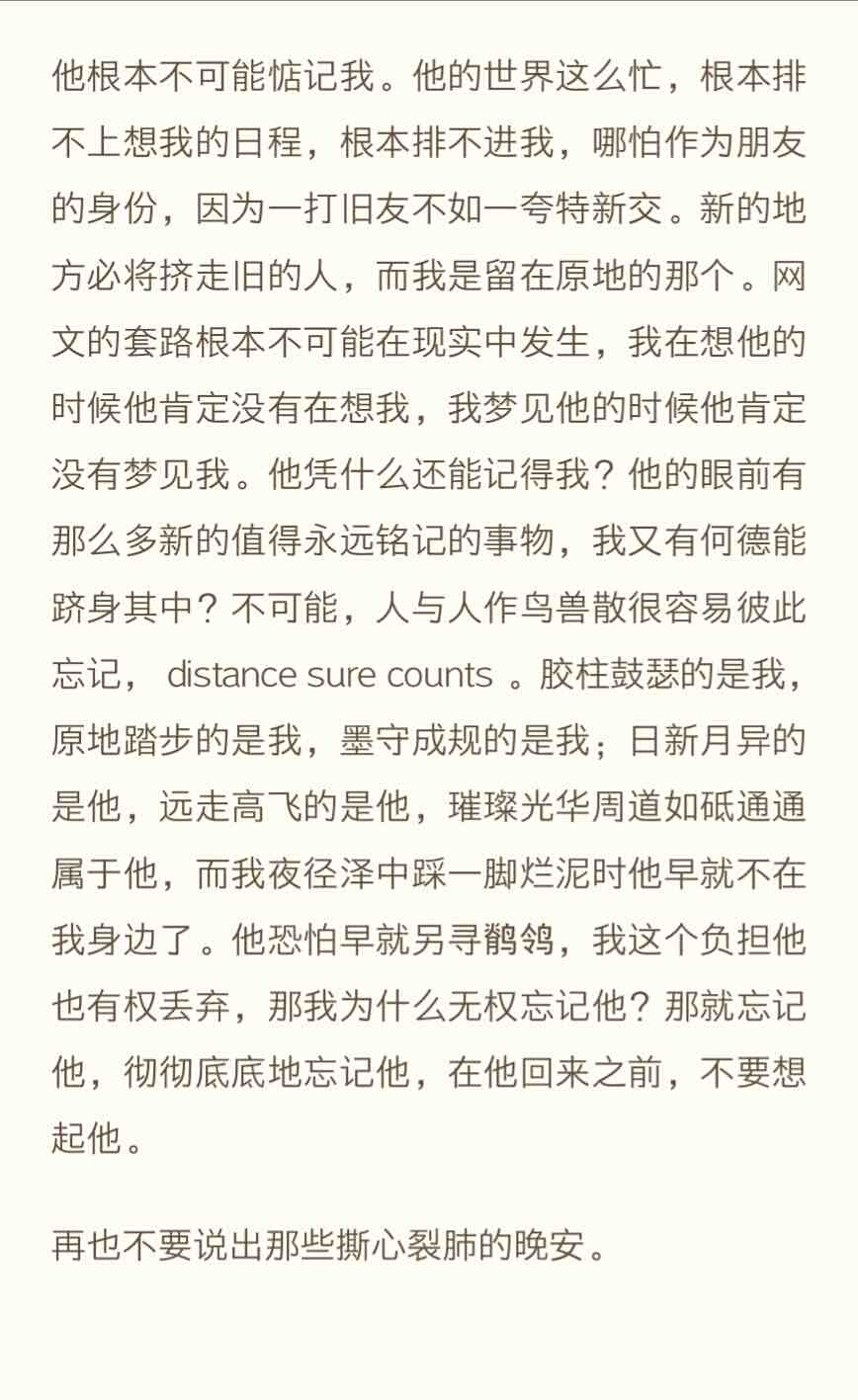

终究他会忘记我的。

就算是平时在我们之中特别活泼的鹅,最近也感觉非常糟糕。

是季节的原因吗?大家最近都过得这样糟糕。阿追开了一瓶啤酒,她说,慢慢喝,会好很多。布拉格说,如果他不能在最近的第一次模拟考试中取得好成绩,就绝对不可能再和小男孩在同一所高中了。

“我把一切都卸了,我连面面和Slowdive的歌都不再听了,我必须专注于学习,这是唯一的办法。他一定会觉得,拼命学习只是为了能和他待在同一所学校的我是个疯子,因为所有正常人都觉得,在一个新环境里开始一段新的人际关系是非常正常的事,根本不会知道自己对于射孔而言多么重要。小男孩一定以为他在我心目中的位置,就和我在他心目中的位置一样——众多朋友中的一个。

他彻彻底底错了。

他今晚回宁波了,我们好不容易又见面了,我们一句话都没有说。他一点儿也不遗憾。”

作为一个根本不会安慰人的傻逼,我除了看着苦水一盆盆泼过来,除了闷着头听歌,什么都没法做。

其实这种情绪会时不时忽然涌现出来。但情绪的引爆点总是特别奇怪啊。

一个人拧开水龙头,一个人摸黑爬上床又摸黑下来,一个人坐电梯,一个人刷卡,一个人走向刺眼的食堂,每一口饭混着Casey的歌顺着食道磕磕碰碰地下滑,吃到胃部抽痛不止,咀嚼到米粒都开始发甜,看着身旁两个人可以互相分享食物共用一个勺子,就只是看着而已,完全不曾难过,完全不曾嫉妒,完全不曾羡慕,完全不曾幻想。

可常常在弯腰系鞋带时就忽然崩溃。

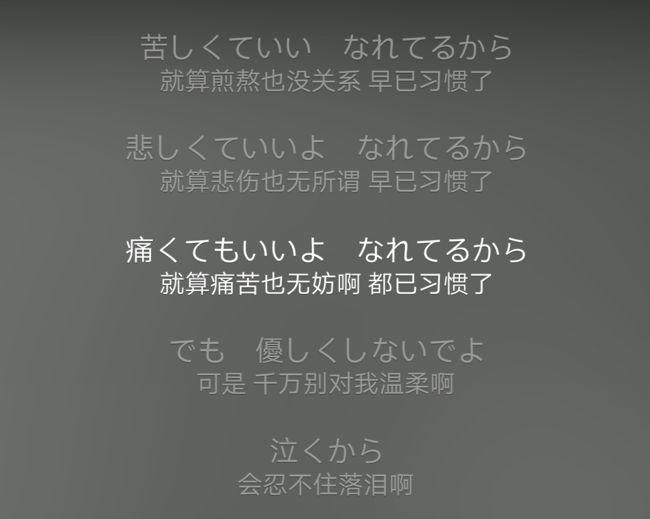

有时实在会感到抱歉,从小到大习惯了面对植物的生活,习惯了没有回应的生活,习惯了恶语相向,习惯到现在听一句温柔的话就会害怕,听到一句邀请就会发抖,听到哪怕只是一句所谓的客套话都会自我怀疑。

从来不曾害怕过背叛。因为信任甚至都不曾建立过,何谈背叛啊。

从来不曾担心过失格。因为自己都不曾够格,所以也就不会失去了嘛。

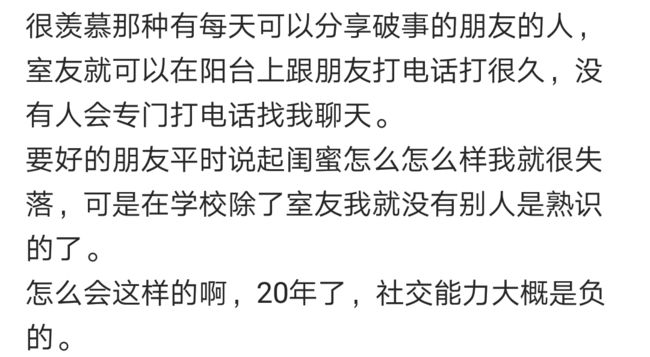

听到一首让自己泣不成声的抑郁黑,看完一本存在主义的书,任何自己想要传达出去的东西,都不敢开口。因为,大家的生活都太有趣太充实了,我为什么要出现呢。

那些仅存过的一两个珍贵到要命的人,如今也不复存在了。我看见桌角的硬币,想起对我那样温柔的Alex,请我坐车的他每次都对我说“这是最后一次请你了噢”。

在一百多个黄昏里的24路车站

每天都会照常说出的一句话

最终不会再顺理成章地响起

每天都会照常掏出的三枚硬币

最终不会再顺理成章地落下

如果最终是要失去的

那么下一次拥有的时候

可不可以提醒我一声

因为真的已经习惯了。

阿胶,菠菜,布拉格,阿追,还有很多人,包括我自己,早就已经习惯了。

可是也真的很想过上正常人的生活啊。因为每一次在操场上的双杠那里坐着时,看着几个人可以一起喊下口令跑步;每一次去超市都可以看见别人结伴挑选东西;每一次过马路都会看见两个人牵着手一起闯红灯...每一次看着这些时,他们的表情虽然我没法看真切,但是猜猜看大概是非常快乐的吧。

所以一定是快乐的吧。就如同我和Z在荆州市精神病院门前花坛处,对着彼此挥舞双手时心里的那种感觉,就是Alex收下我录的自己弹的曲子的磁带,对我说“我没见过比Floyd弹琴还要好听的人”时的那种感觉,应该是一样的吧,那个就可以叫做快乐吧。

但是我一直不明白啊。

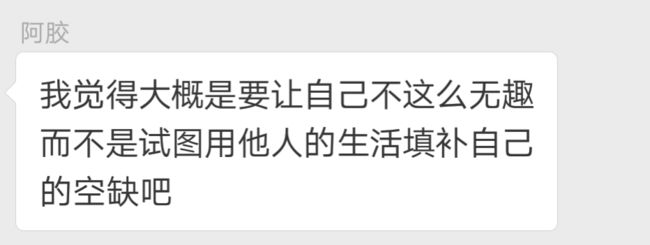

像我这样无趣的人,为什么要被喜欢呢。

开始一段新的关系多吓人呐,如果我又变成了暴戾的人,变成了黏人的人,变成了会期待的人,该有多让人厌恶啊。

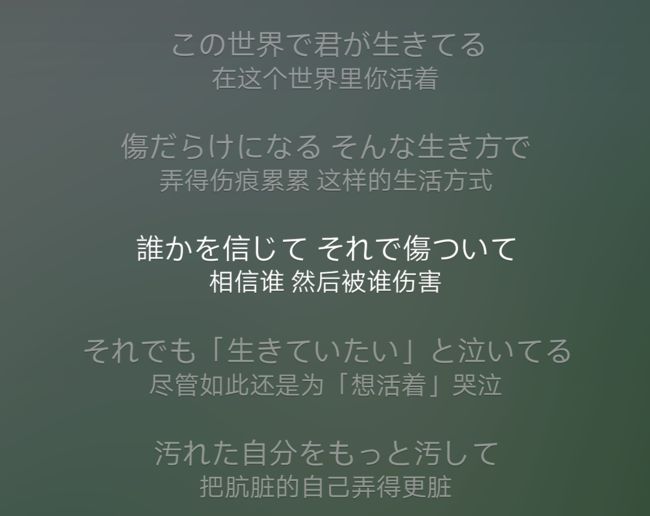

我要听Counterparts,听Casey,听The Plot In You,听Departures,就这样吞下一如既往引起胃部抽痛的食物,就这样继续强笑着推门而入,就这样在晚上从台阶上摔下后爬起来把耳机重新戴好,可是无论怎样我都觉得压抑得难受。

为什么要这样对待我呢?如果可以像从前一样讨厌我,该有多好。我可以心安理得地一个人习惯下去,磕核,磕黑,看着深夜时灯火把北京的夜色捅得千疮百孔。现在的我太不知所措了,是好事吧,变成正常人一定是好事吧,可是我太害怕了。现在就非常害怕了,因为从来没有为孤身一人感到过寂寞无助的自己,好像开始能够感受到零星的痛苦了。

为什么要打破我的习惯啊。我再也没办法心平气和地、舒适地自卑自毁下去了。变成正常的孩子,该是多么幸福的事,可是到底该怎么做呢?不知道,不知道,完全不知道。

接过对方递过来的东西都会紧张到颤抖

开口说话之前都会低下头去咬衣领

想去拉对方袖子

都会迟迟不敢伸手的我

不知道该怎么办了。

这群里没有枕头会长怕是就真他妈完了。会长是我见过的超级温柔超级稳妥的人了,也是她建的这个群让我认识大家。会长总是超级喜欢夸人,给我们讲笑话。会长现实生活中并没有什么交心的朋友。她说感觉和我们在一起时更加舒服。

“射孔咋了?我觉得你们这些小射孔都和小动物一样,人类太危险了,射孔这么真诚这么可靠,难道不应该被更多人喜欢吗?会长这么严格的人都喜欢你们,你们也稍微喜欢一下自己吧。”

阿胶说他要重新画一个开心点的头像,买新的效果器,一定抓紧在7月份盛夏杀过来之前,录好《True Love Waits》给她听,在离开之前重归于好。阿胶说,总有一天阿胶不会再黏人了,隔了一整个太平洋,不会再去黏人了。

菠菜说她还是等着吧,也许一觉醒来小女孩会对她说早安。

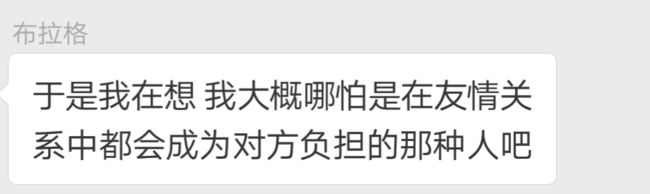

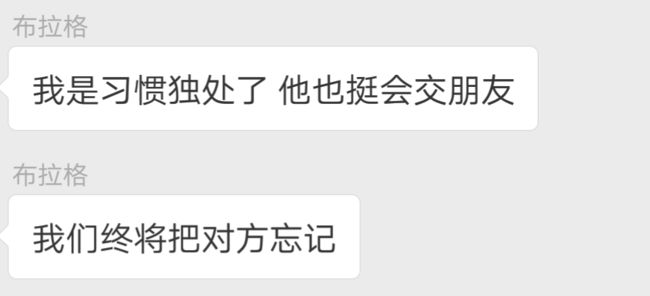

布拉格说他要好好学习,学做饭,看完Bowie的传记,自学高中内容,去捷克,不要再为自己输出一大块蓝色对话框而难受,对小男孩说一句“我们一起去布拉格”,至于去不去,其实都没有关系。

阿追的酒喝得再慢,最后也喝完了。

明天一定是个好天气,睡前我这样想着。起床发现阳光果然放肆得很。今天也许一切就会好起来。

Dear Floyd,this is gonna be a good day and here's why......

可是昨天会长的话让我没法不在意。

说实话,我也没有憎恶过只擅长纸上交流的Floyd。

我也没有觉得射孔不好。

我们都会笑,吃饭,听歌,扒谱,学习,蹦迪,睡觉。

但是我们都非常清楚,都最最明白——

真的真的真的真的真的

没有谁会喜欢射孔的。

By Floyd.