我异常惊讶在法制频道看到大宽,此时的他头成了地中海,穿着囚服,眼珠深陷,黑眼圈死死的套在眼眶上,语无伦次的忏悔,就像几乎所有犯过罪的人一样。

深夜失眠看到这样的消息我心里五味杂陈,庆幸不是自己来调查这个案子。

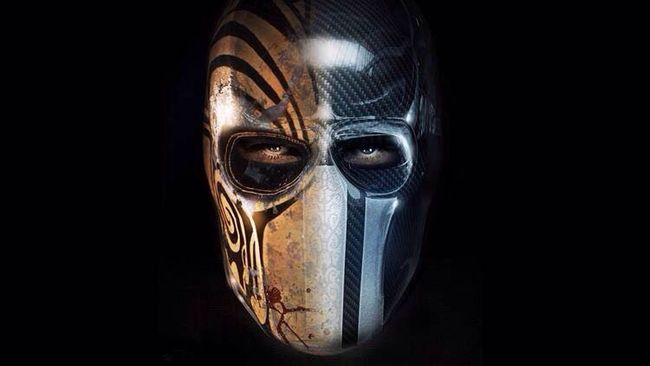

大宽和我是同乡,宽额头,宽脸旁,身形宽大,就连脚都比一般人宽大,最有特点的就是他的一对剑眉,放在一张英俊的脸上会锦上添花,放在大宽脸上只能让他更加凶神恶煞。

我对大宽的印象不坏,他长的人高马大,又沉默寡言,看上去难以亲近。

那时我正在上中学,作为新入学的新生,不可避免的会被高年级的一些混蛋盯上,他们用年龄优势和恐吓的气势去逼迫你交一些没有名目和依据的费用。

有天放学我刚好被学长截在校门口前面停放自行车的空地上,大宽给我打招呼,看我眼神异样,他便大声喊我过去。那两位学长忌惮大宽魁梧的身材和凶恶的长像,并没有为难我。

此后很长一段时间我都对大宽怀有感激之情,初中毕业之后,大宽就辍学了,而我到了县城去上高中,每个月回家一天,基本见不到大宽,只是从母亲口中得知大宽出了门,估计是去了南方,临走时和他父亲大吵了一架,父亲还对他动了手,一气之下负气出走。

再见大宽已经是三年之后我高中毕业的那个暑假,碰巧那时镇上发生了命案:一名初中女孩在放学后被奸杀肢解抛尸,凶手用麻袋把肢解后的尸体抛入河中,手段极其残忍。警察来打捞尸体的时候,全镇的人都聚集在河两岸,每个人嘴里都唧唧喳喳的讨论着案情,多半是为女孩感到惋惜,谴责凶手的残忍。

那时的我立志考上警校,当一名警探,我的直觉告诉我这件案子不会那么容易就告破。案发当晚恰逢暴雨天气,路上的脚印,血迹都被冲洗殆尽,很难找出有力的证据来证明凶手的身份。

大宽当时就站在我旁边,宽大的脸旁没有任何表情,甚至在观看捞尸的整个过程中没有说过一句话,只是看到他拿着锄头的手颤抖的厉害。

“手抖这么厉害,你不会是害怕吧。”我本想嘲笑他。

“死了人,是有些害怕。”我突然问话显然把大宽吓的不清。

“你怎么还拿把锄头,准备去手刃凶手?”我调侃道。

“刚干完地里的农活,这不来看看热闹嘛。”大宽的小眼睛眯在一起,剑眉向上挑了挑。

“什么时候回的镇上。”

“好几个月前。”

捞尸持续了一上午,人群散去之后,整个镇上都被恐怖的氛围笼罩,一到夜晚降临,街道上就少有行人,只有三五成群的成年男子聚在一起搓麻将,下象棋。一个一直安宁祥和的小镇,突然发生了一起残忍的杀人案,短时间内人们接受不了,你不知道你身边这些平时熟识的人是不是杀人凶手的未知恐惧感传染着每个小镇上的人。

暑假结束后,我就前往w市去读大学,一个学期结束后,小镇已经回到了原来的面貌,街道上的行人和往常一样多,人们脸上又恢复了轻松惬意的神情,像从未发生过那起残忍案件一样。

大学毕业后,我一直在w市从事刑侦工作,把父母也接来同住,家乡小镇的这起案件也在我脑海中被渐渐淡忘,取而带之的是其它各种各样棘手的案子。

直到那天晚上失眠,我在电视上偶然看到大宽,这又重新勾起了我对这起案件的兴趣。我想去见见大宽,剖开他心里最丑恶的地方,寻找那忏悔后残存的一点善意。

我在监狱见到大宽,他比电视上看起来更加衰老,秃顶的头也变成了光头,在监狱并不明亮的灯光下泛着油光,宽大的脸上肉已经下垂,看到我他眼里的泪花聚集在眼眶,却一句话也说不出。

“说吧,你是怎么办到的。”

“20年前,我杀了那个女孩,20年后,我受不了内心的谴责将错就错,把她母亲以同样的方式杀害。”大宽擦干了眼角的泪,表情变的严肃而又可怕。

“你不觉得这对一个家庭来说太残忍了吗?”我面无表情的看着他。

“你说的对,可是我管不了那么多,我内心煎熬,不杀了她母亲,我会死。”

“可那女孩有什么理由死?”我握着电话,手止不住的颤抖。

“她骂了我,我从小到大都在父亲的谩骂和棍棒之下长大,我厌恶别人骂我,骂我的人都该死,何况是我喜欢的女孩。”说这句话的时候,大宽的眼睛是放空的,我不知道他是看着我还是看着隔在我们之间的透明玻璃。

“你上中学放学救我的那次……”

“看你被欺负,我就想起了我自己,那不是救你,是救我自己。”大宽冷笑着。

我没有再说话就起身离开了,我知道我问不出任何我想要的东西。

回到家我打开电视又看了一遍重播,法制频道的主持人用低沉的嗓音讲解着案件的每一个细节:强奸杀害15岁少女,回家分尸,再扔到河沟,大雨冲刷了所有证据;横跨二十年,女孩母亲也被用同样的手段杀害,分尸藏在地窖之中,警察通过罪犯拿到的女孩母亲的手机,定位到了罪犯的位置。罪犯给的理由竟然是想看看女孩母亲手机里女孩的照片,又怕自己隐藏二十年的杀人秘密暴露……

我关了电视,内脏内翻浆倒海,只觉一阵恶心,为那表面的善意感到恶心,为那丑恶的人性感到恶心。

今夜或许又要失眠了。