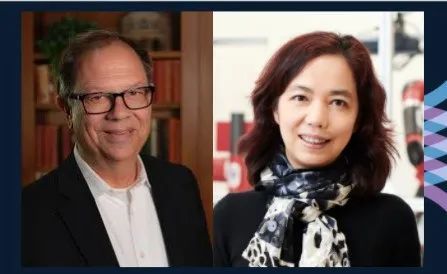

人工智能和自然智能能否交汇?李飞飞对话斯坦福神经生物学教授Bill Newsome

作者:SHANA LYNCH

机器之心编译

编辑:张倩

计算在神经科学中扮演了什么角色?在分子水平上理解大脑能否带来更好的神经网络?人工智能和自然智能之间是否存在一道无法逾越的鸿沟?会不会出现一个研究智能的统一框架?在最新的一次访谈中,李飞飞与 Bill Newsome 展开了一场深入对话。

人脑只需要 20 瓦的功耗就可以处理运动、视觉、推理、规划、情感等复杂任务,GPT-3 功耗 400 瓦也只能处理语言任务,这种差距不禁令人思索:人工智能和自然智能之间是否存在一道无法逾越的鸿沟?

在这次访谈中,斯坦福大学计算机科学系教授、以人为本人工智能研究院(HAI)院长李飞飞与斯坦福大学医学院神经生物学教授、吴蔡神经科学研究所所长 Bill Newsome 展开了一场深入对话。

李飞飞的主要研究领域为计算机视觉、认知神经科学等。她本科阶段就读于普林斯顿大学,主攻物理学,2005 年获加州理工学院的电子工程博士学位。从 2007 年开始,李飞飞和一位同事着手开始一项庞大的任务,为来自互联网的十亿张图片进行分类、打标签,从而为计算机提供样本。最终,他们建立了 ImageNet 数据集,促进了人工智能浪潮的发展,也让整个 AI 学术界和产业界记住了这位传奇的华人女博士。2020 年 2 月,李飞飞因「为建立大型知识库研究机器学习和视觉理解做出贡献」入选美国工程院院士。

Bill Newsome 博士是系统和认知神经科学领域的顶级研究者。他本科就读于斯泰森大学,主修物理学,之后在加州理工学院拿到生物学博士学位。他对我们理解视觉感知背后的神经机制和简单的决策形式做出了根本性的贡献。作为吴蔡神经科学研究所所长,他专注于多学科研究,帮助我们了解大脑,为大脑紊乱提供新的治疗方法,并促进大脑健康。2000 年,他被选为美国科学院院士。

在这场对话中,李飞飞和 Bill Newsome 主要探讨了以下主题:

计算在神经科学中的三个角色

需要计算神经科学家来解决的难题

在分子水平上理解大脑能否帮助我们构建神经网络

认知神经科学在构建 AI 方面的作用

为什么说 AI 不只是一个用来帮助理解生物学的工具

AI 动机能否扩展到可量化的目标之外

思考意识和智能的方法

对话的完整视频如下:

计算在神经科学中的三个角色

李飞飞:您认为计算在您的领域和吴蔡研究所的工作中发挥着什么样的作用?

Newsome:计算在当今的神经科学领域非常重要。我们有一个叫计算神经科学的分支,我们在斯坦福也有这方面的教员,而且将来会聘用更多。经常有人会问我:「计算神经科学是什么?」我通常会回答说,计算神经科学有三个非常、非常重要的研究领域。

第一个是理论,这个领域的人尝试将该学科理论化并抽象出大脑进行计算、表征和动作生成的通用原理。

第二个是神经网络,这个领域的人知道如何构建深度卷积网络和循环神经网络,他们建模来解决一些已知神经系统可以解决的简单问题。如果可以弄清楚这些网络如何解决上述问题,我们或许就可以深入了解关于神经系统的一些新假设。

第三个是高端数据分析。我们现在所得到的数据正在变得空前庞大、复杂,有时还很模糊。知道如何处理这些数据、如何避免统计陷阱已经变得非常重要。

我认为计算的这三个方向对于神经科学至关重要。不同的计算神经科学家可能精通其中的两个方向,有些人三个都很精通,但对于神经科学来说,我们还需要更多的人加入进来,因为挑战也是空前的。

需要计算神经科学家来解决的难题

李飞飞:您认为是哪些挑战让我们如此需要这些计算神经科学家?

Newsome:我来举一些现实世界的例子吧。其中一个例子可能会让你觉得计算在发挥主导作用,比其他神经科学方法都要先进;还有一个可能会让你觉得计算需要介入进去,发挥其作用,以加深对问题的理解。

我首先要讲的是神经系统中一种叫做「integration(整合)」的过程。简单点说,它就是对发生的事件进行计数,对某个时间序列进行积分,最后算出结果。这在神经系统的很多研究领域都是一个非常重要的问题,包括决策。但我们也可以简单地理解,比如说,在将视线从一个点转移到另一个点的时候,某些神经元会放电,给出一个关于眼部运动的 map,大脑接收到这些信号之后,就会指挥眼睛做相应运动。神奇的是,即使放电消失了,它们也还在那儿。

计算的理论是关于「整合」的:你如何接受放电带来的神经信号,如何求在眼睛下一次运动之前保持其位置不变的一些值的积分?在这个例子中,我们掌握了一些关于生理学、计算学和产生眼球运动的大脑连接结构的知识,但缺少的是解剖学方面的知识。

事实证明,包含物理原理的几种不同的计算理论可以解释这一点,但要想知道大脑究竟符合哪一种理论,我们需要掌握能解释细胞之间如何连接的微观解剖学。这就是一个计算理论起到主导作用并激发了一些解剖学问题的例子。

今天很多听众会产生共鸣的一个例子是深度卷积网络,它在视觉领域正在逼近甚至超越人类的表现。这就带来了一个很有意思的问题:我们确切地知道训练过的网络各层之间的联系,知道它们之间传递的信号,也可以测量它们的性能,但神经科学家们还是普遍存在一种焦虑,因为我们不知道这一切是怎么发生的。

你可以用一堆像素来识别出人脸,但算法的原理是什么?也就是说,在这一领域,深层的物理、计算原理都还没建立起来。在这种情况下,我认为计算需要介入进来,这不仅有助于我们了解人工网络,还有助于了解大脑中识别人脸的真正网络。

在分子水平上理解大脑能否帮助我们构建神经网络

李飞飞:我们现在有一些成百上千层的神经网络,一方面,它们的表现非常惊艳,但另一方面,这些网络又都非常庞大,而且与大脑相比非常不自然。我举一个神经元之间通信的例子。在今天的神经网络算法中,它的实现方式是一个单一的标量值,而大脑中突触的通信要复杂得多。神经信号不仅仅是一种神经信号,我想了解更多。

此外,从系统的角度来看,我们的大脑是一个有机器官,至少进化了 5 亿年之久。它有不同的部分、不同的模块。而今天的神经网络远没有达到那种复杂性和结构。

我很想知道,从您的角度来看,随着我们在分子层面、突触层面和系统层面对大脑计算的了解越来越多,我们在构建这些神经网络的过程中会不会得到一些新的洞见?

Newsome:我希望有,飞飞。我认为这是研究计算的神经科学家争论的最深奥的智力问题之一,也就是 AI 和 NI(natural intelligence)能够在多大程度上交汇,成为真正有用的对话伙伴。还是说它们只是夜间经过的船只,或两个平行宇宙?正如你所指出的,它们之间存在很大的差异。

单个神经元是非常复杂的(我们大脑中有 1000 亿个神经元):形态复杂、生物物理性质复杂,不同的神经元有不同类型的物理特性。它们是完全非线性的,通过突触连接成回路,理解和描绘这些回路是神经科学领域的一大基本问题。

但有一个问题值得我们停下来思考。那就是,大脑中有很多神经调节物质,它们在大脑中扩散到自己周围的数千个突触,这些物质可以彻底改变整个回路。你拿一组以特定方式连接的神经元,然后喷上这些神经调节物质,回路瞬间就改变了。

李飞飞:这点确实非常令人着迷,我们的深度学习架构里面就没有这种计算机制。

Newsome:普遍循环(universally recurrent)是大脑架构的另一种特征。大脑的 A 区可以投影到 B 区,你可以把它想象成深度卷积网络中的一层投影到另一层。但不可避免的是,B 也会投影回 A。如果不把两个区域都弄清楚,你就很难理解其中任何一个区域的活动,也无法理解非线性活动以及产生同时涉及多个层的状态的动态相互作用。

我们很多人都认为,理解那些分布在网络中的动态状态将成为理解很多大脑计算的关键。

我知道现在很多 DCN 都已经开始包含循环。我不知道具体是那个领域,但那肯定是得到 dynamics 的一种方法。

dynamics 是大脑运行的另一个普遍特征。它们反映了周围世界的 dynamics,输入和输出的 dynamics。你需要有动力输出来驱动肌肉将手臂从一个地方移动到另一个地方,对吧?所以大脑在 dynamics 方面要丰富得多。

关于大脑的另一件事是它的超低功率运转。

李飞飞:是啊,大脑只需要 20 瓦就能运转。但相比之下,GPT-3 等高性能神经网络都非常消耗 GPU 的算力,你怎么看待这个问题?

Newsome:我没仔细想过这个问题。我在斯坦福有一个同事,他叫 Kwabena Boahen,研究的是神经形态工程。他试图构建一个模拟电路,以一种更加类似大脑的方式运行。他的模拟电路在能耗方面非常高效,但还没有达到 DCN 目前已经达到的令人印象深刻的性能和类认知任务的水平。因此,这里有一条鸿沟需要逾越。

认知神经科学在构建 AI 方面的作用

李飞飞:您刚才提到了「认知」这个词,我想深入讨论一下。虽然我们刚开始谈的是计算神经科学,但认知神经科学也是神经科学和我所在视觉领域的一部分。在过去的 30 年里,认知神经科学在视觉领域发挥了很大的作用,它向 AI 领域展示了需要研究的问题,尤其是 Irv Biederman、Molly Potter 等人七八十年代在心理物理学领域做出的杰出工作。这些工作向我们展示了目标识别的重要问题,并导致计算机视觉目标识别研究在上世纪 90 年代和 21 世纪前十年出现突破性发展。

所以我想听听您的看法,您认为认知神经科学是否还在两方面发挥作用,一方面是今天的 AI 研究,另一方面是 AI 反过来帮助前者?

Newsome:我在认知神经科学方面不像你那么精通。我以一种非常简单的方式思考认知神经科学。我是一个感觉神经科学研究者,研究视觉系统、Hubel 和 Wiesel 的理论基础以及视网膜的感受场特性,然后是大脑的第一个处理过程和大脑皮层。

20 世纪七八十年代,我开始研究大脑,思考来自周边的信号。我们都管自己叫感觉神经科学研究者,但还有一组神经科学家在往相反的方向努力。他们让动物做出动作,比如眼睛向右看,或者移动手臂。他们观察为这些动作提供输入的神经元,然后追踪这些输入回到大脑。这是一种运动科学方面的努力。

感觉派和运动派很乐于倾听彼此的看法,但他们从没有认真坐下来聊过。

但最终,二者还是相遇了。为这两者的结合做出贡献是我职业生涯的一部分。我们采用的方法是研究简单的决策形式:给动物感觉刺激,让它们就自己看到的东西做出决策,然后采取下一步动作。如果它们决策正确,就给予奖励。

那么问题来了,感觉信号——也就是决策结果——是如何与控制运动相联系的呢?此时你就进入了认知领域。有人认为那是大脑中的感觉系统与运动系统的分水岭。那么决策是如何输出的呢?

你可以将大脑中的感觉表示看作一种类似证据的东西,用来证明现实世界中都有什么。然后你可以想象大脑中的这些认知结构需要做出决策、输出决策、指导动作。你不能同时让眼睛向左看和向右看。有时你必须做出决策。

我就是这么理解认知科学的。我认为认知科学现在是神经科学领域最有意思的方向之一。计算理论正在发挥作用,因为一些整合问题,对来自嘈杂刺激的证据的整合,那一类的理论模型深深地启发了我在决策方面的工作。所以我说计算理论正在做出贡献。

有时候我也会反过来想:我们从视觉和神经科学中学到了什么,可以给 AI 提供启发?我们俩也讨论过这个问题。

李飞飞:是啊。我想举一个我们领域的例子。Dan Yamins、Nick Haber 等年轻一代的斯坦福神经科学家都在尝试将发展认知灵感带入深度学习框架的计算建模中。你可以把他们正在构建的这些学习智能体看作学习中的儿童。在好奇心、探索等方面,这些智能体正在试图遵循人类早期认知发展的规律,学习建立一个世界模型,同时改进自己的动态模型与世界交互的方式。

我认为,来自认知发展科学的箭矢实际上正在指向 AI,以启发新的计算算法,而这些新算法超越了监督学习等传统模型。

Newsome:神经科学真正引领人工智能、卷积网络、人工视觉的一个例子是对哺乳动物大脑早期视觉的深刻理解,即对空间和时间频率进行过滤的设定场结构在空间中有特定的位置;它的多尺度特性;以抽取面向 Gabor 滤波器的方式组装这些单元。这是典型的定向过滤,在所有哺乳动物皮层处理的早期阶段都是常见的。而现在,这些都融入了人工视觉。

这是第一件事。你甚至不需要通过哪些步骤训练一个 DCN。你只需要从这个前端开始,这个前端来自于神经科学,来自于 Hubel 和 Wiesel 的经典著作,通过一些基本的心理物理学和统计分析。如果非要让我指出神经科学给人工智能带来的东西,那我会说它为很多愿景开了个头。

李飞飞:这确实很了不起。

Newsome:我还想说另外一些挑战。我相信年轻一代的视觉研究者,或者说每个人都已经认识到,虽然在某些情况下,经过训练的人工视觉系统可以超越人类,但它们的学习过程与人类是如此的不同。

人工系统需要成千上万的例子才能学得比较好,但我女儿两三岁的时候只看了十几次大象的图片就记住了,而且不同角度、不同环境都能认出来。两者是完全不同的。这个例子说明,人类认知神经科学以及关于人类和动物早期的视觉发展的研究给人工视觉、人工智能的研究提出了真正的挑战。

李飞飞:我想强调你刚才提到的一点,就是 NI 系统的学习方式是如此不同。我还记得 20 年前,我第一篇关于 AI 的论文是「One-Shot Learning of Object Categories」,但直到今天,我们还没有一个真正有效的框架来实现类似人类的 one-shot 或 few-shot 学习。除了基于例子的学习,我们还有无监督学习,它们具有灵活性和泛化能力,这确实是整个智能领域的一大前沿,无论是人类智能,还是人工智能。

Newsome:我认为 AI 和 NI 现在都应该适当谦虚。我们对于其原理的理解似乎同样肤浅。

李飞飞:我觉得它在某种程度上甚至对我们这些科学工作者产生了社会影响。我们需要和大众分享 AI 的局限性,因为当前对 AI、机器的炒作是建立在对 AI 系统局限性理解不足的基础之上的。

为什么说 AI 不只是一个用来帮助理解生物学的工具

李飞飞:Bill,我想稍微换个话题。我认为你们在吴蔡研究所做的工作应该已经超越了这些相对低层次的建模。吴蔡研究所最重要的使命之一与神经紊乱和医疗相关。所以我想问:我们是否应该将 AI 和机器学习更多地看作是一种工具,让这种数据驱动的方法帮助研究者、医生发现疾病机理和治疗方法?吴蔡研究所有没有类似的工作?你如何从研究神经紊乱的角度来看待人工智能?

Newsome:这是一个好问题。人工智能真的更多地是一种工具,使我们能够进行严肃的生物学研究,还是说人工智能的过程、算法和架构结构有助于我们理解它们在大脑中的对应关系?

我觉得两者都有。我来举一个神经疾病的例子。一些神经系统疾病具有精神共病(psychiatric comorbidities),最大的问题是神经系统某处的细胞开始死亡,而我们并不知道原因,比如帕金森、阿尔兹海默症。我相信这些疾病都将在分子、细胞层面得到解决,而 AI 可以在其中发挥巨大作用,提供用来聚合基因、分子层面数据的工具。

另一方面,有些神经疾病更像是系统类型的疾病,即问题不是由单独的细胞造成的,比如帕金森病的一些症状(震颤等),我们可以通过将刺激电极放入大脑并进行一种叫做深度脑部刺激的过程来矫正。虽然这种方法无法治愈帕金森,但可以治疗一些症状。

还有就是抑郁症,这不是一种退行性疾病,而是一个动态的过程。它有点像大脑内部的状态系统,这种状态可以经过多个系统,有些是抑郁的,还有些是我们看上去更加正常或积极的。

我认为,这种复杂系统的状态将成为 AI 计算神经科学推力的重要部分:基于某些输入,理解这些密集连接的网络,可以假设不同的状态在它们之间波动。我认为这能让我们更深入地了解疾病本身。

所以我认为上述问题的答案取决于你讨论的是什么疾病。

李飞飞:这说明了机器学习 AI 在这一领域的广泛应用。在 HAI,我们看到斯坦福大学医学院、吴蔡研究所和 HAI 的研究者已经开始合作,其合作领域覆盖了上述所有话题,包括用于帮助创伤患者的神经刺激强化学习算法,也有用来帮助患者进行神经康复治疗的计算机视觉算法。此外还有药物研发等领域。我很高兴看到这样一个 AI 和神经科学结合的新领域。

Newsome:我认为这种趋势还将继续下去,而且二者的交叉将会越来越多。我认为,将来我们可以通过抑郁症患者的用词进行实时的快速分析,以此来诊断抑郁症,而不是通过和医生的昂贵沟通。我认为算法不会取代医生,但算法会非常有用。

AI 动机能否扩展到可量化的目标之外

Newsome:我可以问你一些我感兴趣的问题吗?

李飞飞:当然可以。

Newsome:我有幸旁听了一些关于人工智能的讨论,其中有这么一个问题:当一个人或动物执行一项任务的时候,比如在两个动作之间做出选择,他们当时的动机是什么?

这个问题非常复杂。在人类社会的各种场景中,我们会考虑公平,因此我们会做一些违背经济利益的事情来确保公平。我们有这些价值观,这些动机,这些激励。所以我就在想:人工智能体的动机是什么?据我所知,人工智能体的动机是将代价函数最小化。但这就是理解激励和动机所需要的全部吗?

我们所拥有的这些复杂的感觉都可以被简化为代价函数?还是说,AI 需要发现一个完整的世界,它们现在甚至还没有触及到表面?

思考意识和智能的方法

李飞飞:当你提到「动机」的时候,我就在想:我能写出什么样的奖励目标数学函数?结果想出的都是些非常简单的,比如围棋中用到的函数,我最大化了己方棋子所占有的领域;再比如自动驾驶汽车,我会有一堆可量化的目标,即:保持在车道中行驶,不要碰障碍物等。简而言之,动机对于人类来说是一个非常复杂的词,但当前的 AI 算法却被简化为数学奖励函数,有时候简单到只有一个数字(标量函数)或者一堆数字。

这显然造成了我们与公众之间的一个沟通问题。一方面,公众认为视觉、语言系统的表现非常惊人,尤其是那些令人困惑的语言系统,你会觉得它真的在和你对话。但其实,它们只不过是一些为达到自己所看过的类似模式而优化的智能体。

所以,我们并没有就此问题给出一个深刻的答案。但我想问的是:作为一个神经科学家以及一个更加客观的 AI 观察者,上述问题是不是人工智能和自然智能之间一道无法逾越的鸿沟,还会涉及意识、觉知等哲学问题?或者,这其实是一个计算问题,当计算发展到足够复杂,动机、觉知、甚至意识就会出现?

Newsome:首先,我认为这不是一个根本性的分歧。我不认为我们大脑中有什么神奇的东西与碳、氧、氢、氮组成的分子相关联。我有时会和小组成员做一个思维实验,问他们一个问题:「我的大脑中有一千亿个神经元,但如果我可以拿出其中一个,换上一个硅酮的人造神经元,后者可以完美地模仿自然神经元的所有活动,甚至可以分泌一些神经调节物质来调节神经元之间的连接,我还是我吗?」我觉得答案是「yes」。我认为我的意识和感觉不会出现根本性的差别。但是你可能会问:「如果换两个呢?」「三个呢?」以此类推,直到一千亿个都换掉。

我内心深处的感觉是:如果这些人工神经元能够很好地模仿神经元之间功能性的相互作用,我们就会拥有一个意识实体。我认为这个实体需要通过身体与外部世界相连接,因为我们的学习和感觉很多都来自经验。因此,我认为,机器人技术对于回答这个问题非常重要。我不喜欢把脱离实体的有意识的大脑装进一个硅基计算机的想法,而且对此深表怀疑。

李飞飞:这很像一个电影——《她(Her)》。

Newsome:没错。我认为这种分歧不是根本性的。但就意识以及那些强烈的情感存在的地方而言,我也只知道人类的大脑,当然还有很多哺乳动物的大脑,鸟类和其他动物可能也有。

如果说人工智能和神经科学之间有一个根本性的分歧,那只是因为它们从不同的假定出发,目标也不同。

李飞飞:对于您的观点,我有赞同之处,也有不赞同之处。您刚刚说,我们现在所处的研究阶段、深度学习算法以及对于对于大脑的理解都还很初级,这点我很赞同。到目前为止,AI 能够做的事情与自然智能所能做的事情(从计算到情感再到意识)还存在巨大差距。我真的不认为目前的架构和数学指导原则能让我们实现这个目标。

我不明白的还有您刚刚说的 100% 的神经元都替换掉的情况。首先,我不明白「完美地模仿」在那个思维实验中是什么意思,因为这是反事实的场景。比如说,我们把您的神经元都换掉了,然后成功模仿了您到目前为止的生命阶段,但未来呢?这真的还是您吗?这几乎是一个哲学问题,我不知道怎么回答。但我认为这个意识问题是一些神经科学研究者研究的核心,也是 AI 领域一个非常有趣的问题。

Newsome:意识,我称它为 C word。多数情况下我不会说出「C word」。但是,也许正如笛卡尔所认为的,它可能是我们内在精神生活中最真实、最有趣的特征,所以当然值得思考,无论是从神经科学的角度还是从人工智能的角度。

这个词之所以模糊不清,是因为我们用它来指代很多不同的东西。它可以指一种病理状态,比如说某个人神志不清(unconscious);也可以指:「我留意到了自己眼前的电视画面,但没留意我此时此刻穿的鞋子」;当然,还有更高级的用法:「我意识到我将继续存在,也有一天会死。我的生命是有限的,需要利用这些有限的时间努力寻找生命的意义。」

所以你必须仔细想想,你想要借助这个词理解什么。我觉得其中最普遍的一个就是我们在任意时刻感觉到了什么,即觉知(what we’re aware of-)。哲学家称其为现象性觉知。很多听众可能都熟悉 David Chalmers 以及他提出的「困难问题(Hard problem of consciousness)」和「简单问题」。如果你不知道,非常建议去了解一下。

Chalmers 认为,神经科学家终将解决一些「简单问题」,如注意力、记忆、视觉感知、视觉协调等,因为从原则上讲,我们可以看到这些问题对应答案的轮廓,尽管我们现在离细节还差得远。

而他所说的「困难问题」是:为什么一些生物机制要以一种特殊的方式连接在一起,为什么会有一些我们意识到的内在感觉随之而来?比如快乐、难过,再比如看到红色、绿色。为什么会存在这些现象性的经历?

作为一个神经生物学家,在动物身上探索一些问题是我学到的东西之一。比如,我可以用电刺激大脑的不同部分,由此可以得出非常复杂的反应和行为,然而我却不知道动物此刻真正的感觉是什么。我们的感觉是一种第一人称经验,你很难用任何一种客观的术语或数学方法来描述其他动物的感觉。

李飞飞:感质体验(Qualia experience。在哲学中,感质的定义是主观意识经验的独立存在性和唯一性)。

Newsome:没错,是感质。这属于「困难问题」。多数神经科学家都会否认「困难问题」的存在。这几乎是一个意识形态问题,因为神经生物学家都相信他们所在领域的至高无上。这是一种深刻的信念,即 500 年后,或无论多久,一旦我们掌握了成熟的神经科学,关于大脑或思维就没有什么需要解释的了。

而认真对待「困难问题」的人会说,「可能从本质上来说,我们无法以第三人称的科学来解释第一人称的经验。」这中间可能存在一种错配。所以我相信这一点,但我是一个相信这点的不寻常的神经科学家。

李飞飞:您确实是一位思想开放的神经科学家。我记得我在普林斯顿大学读物理学的时候,有些物理学家表示,人类无法理解宇宙的最深处,因为我们是宇宙的一部分。身处其中,难窥全貌。

但是为了让 AI 中的「意识」概念更加具体,我们将它收窄到「觉知」;甚至不是这种深层的觉知,而是语境的觉知。在 AI 领域,我最喜欢的一句话来自 70 年代,那句话给 AI 下的定义是:「当房间着火的时候,我们的 AI 可以走出完美的一步棋。」当前的 AI 算法连语境觉知都没有,更别说更深层的觉知了,而且这已经是 50 年之后了。我们还有很长的路要走。

作为科学工作者,我们都不可避免地开始思考一个问题:是否存在一种更高级的科学,或者一个统一的框架来研究智能?我们今天讨论了 NI 和 AI 之间的鸿沟,讨论了缩小这个鸿沟的连续统。但也许最终会有一种统一的科学,或者说类似牛顿定律、广义相对论的定理。您是否预见或推测到了这一点?

Newsome:我觉得我的智慧还不足以让我看那么远,飞飞。我认为这是值得称赞的。我喜欢统一和连贯,我喜欢物理实体其实本质上是一回事的观点。

关于意识,我的确有所疑惑,我不知道我们的第三人称科学能否解决这些疑惑。但就智能、通用智能、灵活智能、语境敏感性而言,我认为我们应该可以解决。我觉得 Chalmers 会说,「那是大脑功能或知觉的简单问题的一部分。」我觉得我们应该能够得到一些通用的原则。

我认为,在将 AI 系统放到机器人中,使其在这个世界上幸存下来之前,我们可能无法达成上述目标。只有到那个时候,机器人才会关心房间是不是着火了。

李飞飞:我想重复一下你的观点,因为你多次提到你相信「physical body」,我完全同意这一点。你让我想起了笛卡尔的名言「我思故我在」,它除去了「physical body」。但仅从进化和当前的 AI、机器人、机器学习来看,我也认为智能体的嵌入「embodiedness」非常关键,至少在人类智能的发展中,而且将在人工智能中变得越来越重要,所以我同意你的观点。

但我还是希望吴蔡研究所或 HAI(或二者一起)能够迎来新一代的科学家,他们能够带给我们一个关于智能的统一定理,将智能领域的这些问题统一起来,你认为呢?

Newsome:你的想法非常有趣,飞飞。但我现在还没有那么大的野心。仅仅想一下大脑计算,处理、抽取、组织信息,做出决策,记忆,学习的基本原则,我就觉得大脑有没有一套统一的原则还不好说。我认为不同的大脑结构有着非常、非常不同的架构。大脑皮层与基底神经节、基底神经节与脊髓、脊髓与海马体都有很大的不同,而它们和小脑又有很大的不同。我认为计算原理——尽管它们都与动作电位、神经递质、神经调节有关——有一些像这样的东西,可能在整个大脑中普遍存在。

但是在那些不同结构的神经元中,计算的原则和实例化的算法可能是不一样的。也许我们会有一套关于小脑的理论,一套关于大脑皮层的理论。我不知道哺乳动物的大脑是否存在一套统一的理论。可能最后会有一系列的理论,然后你就有了相应的理论来解释那些电路是如何相互作用或者产生行为的。

但我认为其中还有很大的发展空间,有很多新的数据正在被获取,我对此持乐观态度。我认为现在是做神经科学研究的大好时机。很明显,这也是一个从事人工智能研究的大好时机。我希望这两个领域能够在某种意义上真正融合。

原文链接:https://hai.stanford.edu/blog/what-computations-role-neuroscience?sf132574832=1

未来智能实验室的主要工作包括:建立AI智能系统智商评测体系,开展世界人工智能智商评测;开展互联网(城市)云脑研究计划,构建互联网(城市)云脑技术和企业图谱,为提升企业,行业与城市的智能水平服务。

如果您对实验室的研究感兴趣,欢迎加入未来智能实验室线上平台。扫描以下二维码或点击本文左下角“阅读原文”

![]()