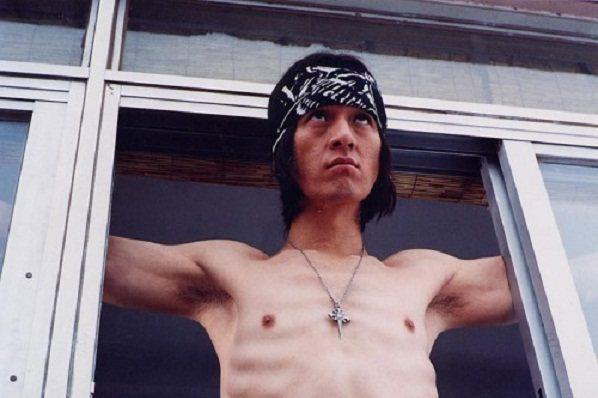

演员贾宏声,1967/3/19-2010/7/5——坠楼身亡,未留遗言,时年43岁,离开这个世界已经整整8年。

电影圈新桃多如过江之鲫,在鲜肉一上市就面临过期危险的当今娱乐界,谁还记得贾宏声?

打开搜索引擎,关于贾宏声的旧闻几乎条条都染了负面的灰色,自闭、偏执、精神失常……

大众印象里,他不过是周迅一任前男友,一个疑因吸毒而亲手终结生命的禁片演员——

但在文艺青年眼中,这个孤独到只能依靠摇滚乐来排遣忧伤、与主流价值格格不入的叛逆先锋却是自由的战士,是列侬的儿子,是偶尔想起顿觉惋惜的故人。

2000年,贾宏声与周迅合作了娄烨导演的文艺经典《苏州河》,在上海这条污浊的水渠留下一段殉情的凄美传说。

之后一年,导演张扬将贾宏声自己的人生故事搬上银幕,拍摄了这部改编自他真实吸毒、戒毒经历的《昨天》——

他将自己最血淋淋的私密内心赤裸地剖开,任由镜头“贪婪”攫取他的痛和泪,这在华语影史上绝无仅有。

或者,《昨天》已经不是一部电影,而是一次亲手割断前尘的救赎。

《昨天》的主角几乎清一色由现实中的本人出演,包括贾宏声的父母。

二老从吉林四平赶到北京照顾戒毒的贾宏声,进屋时恰逢贾宏声从房间出来,慵懒,带点桀骜和冷漠。

背景的歌吼着崔健的《一块红布》——门背面的墙上贴着摇滚巨匠们的海报,鲍勃·迪伦,还有被他视为精神之父的约翰·列侬。

此外,一台收音机,一把吉他,构成了他全部的简陋天地,封闭,与世隔绝,似乎只有震耳欲聋的摇滚还在提醒他仍然存活。

戒毒期间,贾宏声常与父亲坐在高速公路天桥下的草坪上静思,有时喝啤酒,有时无声无言整整一下午。

印象最深,是他躺在一片翠绿中,凝望蓝天上飘曳的风筝,诵起披头士乐队的歌《顺其自然》(《Let It Be》):

发现自己深陷烦恼,它便来到身前指点迷津,顺其自然;

发现自己沦落黑暗时空,它便站在眼前指引方向,顺其自然……眼里,尽是不愿被束缚的高远。

这是贾宏声对自由的呼唤,在处处充斥禁锢、规则、条令的世界,寻觅自由的人一定碰得遍体鳞伤。

当一次次竭力挣脱现实的藩篱、卯足劲飞离庸俗的尝试都以无奈和徒劳告终,他唯有拔掉羽毛,选择麻痹和逃避。

看着面无表情、匆匆经过的路人,贾宏声似乎也觉察到自己的归途——

像他们每个人一样,为了挣取一日三餐、四季衣裳而机械地奔波,最终在消磨热情、消磨灵魂的重复中完成生老病死。

于是他冲着街道怒骂,“傻Boy!都是傻Boy!”

愤懑,绝望,喊到累了就睡下,毒瘾再次袭来,抽搐如同狠厉的鞭打,他依旧无计可施……

说不清到底是为药物所扰,还是厌世至挑衅伦常,贾宏声动手打了父亲——

他像所有世人眼里很“装B”的人一样那么虚荣,他嫌弃自己的父亲是农民,他疑惑为何自己不是列侬的孩子。

于是他把这个无解而残酷的质问扔给父亲,“你们从来就没活明白过!你们活着有意思吗?你快乐吗?”

强烈的怨恨逼得衰老的父亲卑微地垂下头,“我今天就让你明白什么叫活着!”

训斥声还在回荡,贾宏声的巴掌已经扇了父亲一记耳光。

仿佛在他心中早已摇摇欲坠的世界终于迎来这一刻的坍塌和毁灭,但在父亲惊愕目光下刚刚嚣张得意的贾宏声却若有所失地跪倒——

“你是我爸,今天我打了你,我给你磕头!”

罪愆也好,悲哀也好,都需要一个出口来化解……

贾宏声被送进精神病院,医生问他从哪儿来,他说自己是列侬之子,从伦敦来。

或许迷幻、混沌、糊涂是他独特的清醒方式,是他抵抗这个自由被压抑的世界最不妥协的方式。

他执拗地拒绝治疗,被捆绑只能喊哑了嗓子发泄,哭,无助,然后在思考中为自己茫然的人生找答案——

“我又一次梦到那条龙。它盘在屋顶上,两只眼睛死死盯着我。它问我你是谁,我说我是贾宏声。

它说贾宏声是谁,我说贾宏声毕业于中央戏剧学院,是个演员,热爱摇滚乐,爱列侬和罗伯特·普兰特,曾经想成为一个有名的演员,也想组建一个伟大的乐队。

它说你什么都不是,你就是一个人。你爱吃面条和鸡蛋,爱穿时髦衣服,可以给影迷签名,也可以哭,也可以笑,受不了的时候还可以求人。

我问我为什么在这儿,它说这是对你的惩罚。因为你身上恶的东西太多了。必须把这些恶的东西清理出去你才能彻底干净。

我问它,我干净了吗,它没有回答。两只眼睛还是死死地盯着我,然后就飞走了。你就是一个人。一个人。”

贾宏声出院了——

他能安静入眠,呓语时不断重复自己其实就是个普通人,饿了要吃饭,冷了要盖被,爱列侬。但父亲是农民,理想可以无限伟大,但生活不是不食烟火。

那一天他生日,清澄的阳光洒了满屋灿烂,他买了菜回家。

谁说听披头士的人不能进菜场讨价还价?

房内的墙刷了新漆,母亲问他是否服了药,他微笑回答已经吃过,磁带又响起,是一声婴孩的啼哭……

《昨天》结束,从此岁月安好。

有多安好?

《昨天》拍竣后,贾宏声也戒掉毒瘾,和父母安平过活。

虽然推掉不少电影电视的演出,但2007年重新回到话剧舞台,主演了根据诺贝尔文学奖得主、作家若泽·萨拉马戈《失明症漫记》改编的作品《失明的城市》,之后逐渐淡出大众视野。

在喧嚣背面、大家遗忘的轨迹中继续行走,或许仍孤独地憧憬自由,任凭浮华的电影圈兀自狂欢——直至坠楼而亡,彻底与人世诀别,溅起最末的波澜。

《昨天》已是过去时,因为太真实,所以显出残忍和荒诞,但其实《昨天》不过是场有关前尘的梦,所以一切残忍和荒诞也都合情合理。

贾宏声也很简单,他只是不想加入他们,他既不害怕旁若无人的寂寞,也不羡慕人潮拥挤的繁华,他只愿用哀伤、愤怒的眼睛打量世界——

死亡,正是“昨天”暗含的诗意,意味终结和新生。

留下什么都会被时间稀释,最终消散风中,因此他选择什么也不留,一旦离开,就干干净净消逝,彻彻底底被遗忘,只剩那颗不变的太阳还在头顶晃荡。

《昨天》之前的贾宏声,没能好好活;

《昨天》里的贾宏声,想要努力好好活;

《昨天》之后的贾宏声,再没机会好好活。

但《昨天》的终结就是消极的毁灭吗?不是!

光线昏暗,一切无法看清;

光线越强,一切逐渐清晰;

光线再强、再强、再强,强到无法看清,一切似乎又重新陷入昏暗,但这已经完全不是第一种因为缺乏光线而产生的黑暗。

《昨天》的英文译名为“Quitting”(舍弃),而不是只表达客观时间概念的“Yesterday”,所以,贾宏声主动选择了舍弃旧的“我”,不再被动地从昨天熬到今天和明天——

他只是用一种区别于常态的极端方式拥抱更美好的未来。

《昨天》里,最忆贾宏声脚踏自行车、自远及近而来的一幕。

车轮碾过的路,被夕阳染成一根琴弦,弹奏流淌在他心里的自由之歌;

有风从发间穿过,静得可以听见他怦然跳动的心律,表达给默默倾听的苍穹;

地球不停转动,他努力跟上它的速度。

双臂伸开,姿态是舒展,是拥抱,像一株盛开的向日葵,在黄昏里;

他眼中的太阳只是美丽的点缀,因为他向往的是天空,寻找的是最懂他的梵高。

《昨天》是他舍弃的前尘,抛开了,就不再记取;

而此刻我们的重拾,不是为了回顾痛苦的点滴,只在过去的坟上放一株花,聊表追忆和纪念。

(文/Mr.WG)