2012年,以拍摄《俺爹俺娘》出名的摄影师焦波,带着5个平均年龄不足21岁的年轻人蜗居山东淄博沂源县的一个村落,以300块钱的月租费租下一个小院,住了373天,拍下村民们一年的生活的零零碎碎。

他们分别从村支书、闹官司的村民、农村大学生、外出打工者等几个家庭的视角,记录下着近6亿农村人口的生活。

你也许会认为,这种片子不看也知道讲什么——无非卖弄贫穷、苦难、农民工、留守老幼之类。看来闹心,何苦要看?

这正是我们盲视的所在:我们对农村生活的理解,总是标签化的。

在官方看来,农民需要解决的,只要有饭吃、有学上、能拿到救济;而在我们“城市人”看来,农民是朴实,乃至愚笨的。我们一边指望他们多种“无农药化肥”的瓜果蔬菜,一边看着他们拍的“土味视频”,享受着自我优越感。

他们的苦,于己无关。

然而我们毕竟忘记了一点——人类的心理结构是一致的。村民们面临的问题,又何尝不是我们自身在另一环境下的写照。

这部片子,最引动心肠的,是村支书嘴里所说的“村里的才人”——杜深忠。

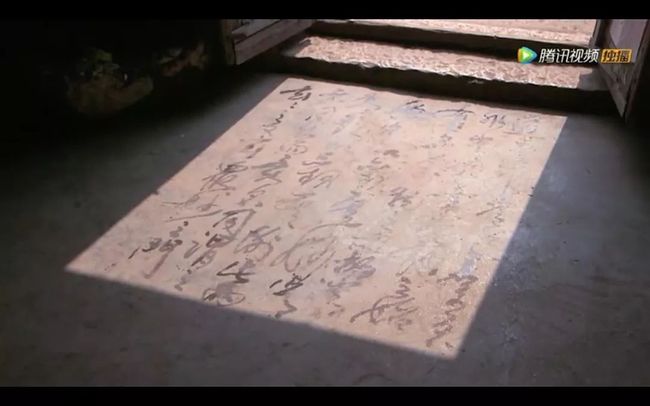

杜深忠一出场,就在阳光映照的地上,毛笔蘸水,写着隶体的大字。他神色安定,笔力沉着,俨然某位隐世高士。继而我们发现,他家徒四壁,老实巴交,有一个老伴喋喋不休的抱怨他“对园里的果子不上心”。

58岁的杜深忠,作为农民,少年时倾慕文艺,读书习字,直到34岁才娶上老婆。婚后,他自费到北京去参加鲁迅文学院的培训,花心力写一篇篇文章,寄给报社和杂志,到底只留下一堆积灰的稿件。

他爱音乐,自己玩儿二胡,因为村广播听闻一曲《春江花月夜》,钦慕琵琶的碎玉之声。为了能买一把琵琶,他托熟人,瞒老伴,终于以折扣价买下一把。杜深忠爱不释手,用他自己的话来说就是“终于抱得美人归”。尽管无人教授,还是凭着自己对乐理的理解,硬生生摸索弹拨的技巧。

当知道琵琶的实际花费比杜深忠汇报多200块(690块)的时候,老伴大吵了一架:“高雅有啥用?不能当饭吃,也不能当衣裳穿” ,“一有钱就买纸买笔,不是买笔就是买本子买书…… 你为这个家庭想吗?”

杜深忠只能又羞又气的解释,“人的身体要吃饭,人的精神也要吃饭”,继而拂袖而走。

这样的一个农民,也许心里住了一个“琴棋诗书画,悠然见南山“的陶渊明,然而在现实之中,他只能是一个被生活所窘迫的杜深忠。

杜深忠年轻时也曾经外出闯荡,他回忆自己打工的五年,掉了13颗牙,是“拿着人肉换猪肉”。他连着四年跑去北京参加文学培训班,在文学上耗费了金钱和心力,结果可以用他老伴的话总结:“看他是个文化人…… 结果一事无成,什么都是一场空。”

杜深忠像多数村民一样,以种苹果为生。然而连买“真化肥“的钱都不够。到了果子收获的季节,乏人问津,收购的价格只能任人宰割。

杜深忠的无奈,不仅仅是贫穷带来的局限,更是心灵陷于干涸的困境。他对自己的儿子说“你妈妈她不认识我是谁,她不认识我这个人,她自己也不知道要做什么……”

看到这里,很多人容易轻易得出一个结论:这不就是个不得志的老文青吗?谁让你不想办法搞搞快手,弄弄淘宝,脱贫致富,只能怨你自己没本事。

然而我们却拒绝思考:为何一个农民,对于文学,对于音乐,有如此深厚的情感?按照一贯的理论,不是“精神追求,是在物质需求被满足之后才有“的吗?

这个问题中,似乎隐藏着关乎人类自性的答案,隐藏着那岩洞种的原始人类,以手掌和红泥留下绘画痕迹的原因。

杜深忠所言的“精神需求“,其实正是人类生命之情感。

尽管我们多数人都比杜深忠有经济能力,我们却少有能力能坐下来静静读书,欣赏一曲音乐,或者面对自然草木找到心灵的依托。

这并非是“没时间“的问题,而是我们身为人类,某种能力的退化。

心理学家认为,现代人欣赏艺术能力的衰弱,是丧失与自我精神交流的表现。在文艺复兴时期,或者中国的古代,人们是普遍有能力去欣赏一幅画的,而现在我们只能听一些所谓艺术知识的大V侃侃而谈,来增加一些可炫耀的谈资。

片子之中多次出现了“杀树“的情节:城市里需要绿化,挖走村里的树;村民为了多挣点钱,卖自家地上的古树;下基层的挂职领导,也为了开辟宣传栏的空间要砍自然的树。我们对自然的运用,已经到了完全功利主义的地步。

人们在失去与自然共情能力的同时,其实已经不自觉间失去了心理上的自我同一性。在心理治疗的案例中,不少病人遗憾的说,面对落日、大海、森林,这些壮丽的景观,已然感觉不到任何的情感,所遗留的只是一种空虚感。

物质是有限的,GDP是有限的,人一生可用的时间也是有限的。在这种种的有限性,我们需要解放心灵之无限。

杜深忠就是不弹曲习字,每日把精力都放在果园里,到最后也无非多结几百个果子,以2块3毛5一斤的低价贱卖——这改变不了他根本的生活。

正如村支书张书恩拿着微薄的工资,为村民整日奔走,却始终没有结果;正如张光爱因为与村民发生冲突遭到殴打,却终究难得法律的保护;而杜深忠寄予厚望的儿子,即使考上大学又谈何出人头地?毕竟在城市,满街都是大学生。

他们的命运,注定要被时代的发展牺牲,注定要被社会的大势所局限,只能仰息于变幻莫测的政策。在我们看来,村民之间所争的,所苦恼的,无法些许微薄利益,不值一讪。而在真正的权贵看来,我们又何尝不是一群蠢笨的社畜,滑稽可笑。

生命之取向要高,生命之体验要深,生命之能量要强。面对生活的局限性,当我们丧失生命情感,便只是行尸走肉。

其实连杜深忠自己都不知道自己是谁,他自然非超凡脱俗之能人,却是心灵脱困的才俊。

杜深忠之情感,无人可谈,无人可以理解。是因为大多数人的心灵已然被匮乏所奴役,所干涸,所麻木。然而他们内心深处,却一次次召唤着他们为人的本性。

杜深忠的老伴对儿子说出这样一番话:“其实我在心里很敬佩你爸爸,我再不和他吵,我在家里就一点地位都没有。“——她在精神上是倾慕丈夫的,但要在生活中找寻价值的平衡感。

最后村里的春节联欢会上,夫妻两人合作表演了一个节目:杜深忠弹着琵琶,配合着老伴兴致勃勃的唱沂蒙山小调。表演结束后,杜深忠抱着琵琶,一个人默默得在台上弹拨,仿佛要表演些什么。也许,那个时候,他脑子里想的是《春江花月夜》。

陶渊明回到乡村,他务农、饮酒、作诗,远望郁郁葱葱的南山。

而在无数杜深忠的农村,土地只与经济有关。我们在每一寸可用的土地,盖房、修路,种上可以卖钱的作物。

最后,每个人只得活成一具具肥美的肉身,供给那不可言说的庞然大物。