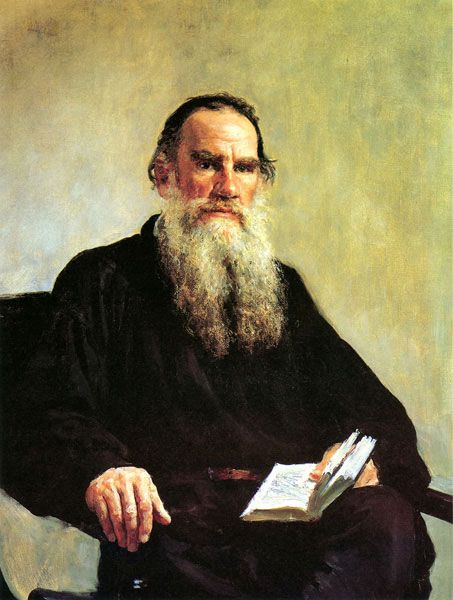

列夫.托尔斯泰,十九世纪俄罗斯文豪,思想家和社会活动家。

19世纪60年代,皇皇巨著《战争与和平》,70年代中期托尔斯泰写作并出版了其另一部,史诗性的作品《安娜.卡列妮娜》。这两部作品不仅震惊了俄罗斯文坛,而且,令整个欧洲文坛为之侧目,至此为止,托尔斯泰的文学生涯可谓一路凯歌,进入了巅峰时期。

然而文学巨人的脚步并没有继续大踏步地向前拓进,相反经历了短暂的沉寂之后,托尔斯泰在1879年,开始抛出的精神自传《忏悔录》,里边断然宣称,“我与圈子里的生活决裂了,因为我意识到这不是生活,而仅是生活的影子。”

尽管另一位俄罗斯文坛巨匠屠格涅夫,在1883年去世前夕,在病榻上给托尔斯泰留下了情深意长的绝笔信:“为了俄罗斯文学,请回到文学创作的轨道上来。”可历来高度自信,性情偏执的托尔斯泰却丝毫不为所动。人们不禁要问,托尔斯泰为何要在其文学事业如日中天的时候突然转身呢?在此种转变的背后,可曾隐藏着解读的托尔斯泰作品的什么密码吗?托尔斯泰精神与生活的转型最终有什么结果?

构成托尔斯泰人生分界线的《忏悔录》,追溯了 作者五十年间的人生经历和心路历程。既是其前半生精神探索的总结,也是其后半生精神与生活全面转型的标志。在这部著作中,托尔斯泰虽然已公开忏悔了,自己过往生活中的虚荣、说谎、自大、暴躁、贪财、赌博、荒淫、嗜杀等各种罪错,但重点却是在描述他为寻找生命的意义,在东西方各种伟大思想,各种宗教间的求索。而在信仰问题上的纠结,以及信仰的失而复得,则明显是这部心灵史的核心。在《忏悔录》中托尔斯泰宣称,我恢复了对上帝,对道德完善,对表现了生命意义的、传统文化的信仰。对生命终极意义的需求,是托尔斯泰精神结构中最鲜明的特征。

在《忏悔录》中他说,人为什么活着,应该怎样活着,这不是幼稚和愚蠢的问题,而是生活中最重要、最深刻的问题。早在十几岁的时候,托尔斯泰便在日记中写下了这样的断语:“人最可怕的不是死亡,而是活着却不知道为什么活着。”既然为什么活着,这个问题对他来说如此重要,终其一生,托尔斯泰都在紧张的寻觅这个问题的答案,也就不奇怪了。

正是对这样一个没有答案,就生不如死的问题的迫切的追索,使托尔斯泰中断了其如日中天,名利双收的文学生涯,走向了宗教信仰的精神王国。事实上,《忏悔录》只是托尔斯泰精神生活发生急剧转变的标志,这本书的发表仅仅意味着,他毕其一生,都在痛苦纠结奔突不息的精神,从一个轨道进入了另一个轨道,绝不意味着其精神探索的终结。所以托尔斯泰在此后很多年都在孜孜不倦地研究基督教神学,而且为了直接读懂希伯来语的圣经.旧约,他在晚年又自学了一门外语 ——希伯来语。

作为托尔斯泰早年精神探索的总结,这本书告诉我们,人生终极意义的问题一直困扰着托尔斯泰,对这一问题的焦灼探究,正是始终潜隐在作家托尔斯泰文学创作中的一条红线,而这也正是我们解读其所有文学创作的一个最有效的精神入口。

从这一入口切入,我们可以领略托尔斯泰一生创作中,为什么写了那么多孜孜于精神探索的主人公。从成名作《童年》中的尼古连卡;到《一个地主的早晨》中的聂赫留朵夫;再到中篇《哥萨克》中的奥列宁;从《战争与和平》中的彼埃尔;到《安娜.卡列尼娜》中的列文;再到其晚年的长篇小说《复活》中的聂赫留朵夫。这些受过良好教育的自传性的人物,大都心智发达,观察敏锐,心灵纯洁,为人真诚,过着与众不同的精神生活。

当常人为填饱肚皮的面包,在生活的大地上挣扎苦斗到气喘吁吁,他们却为其灵魂的意义在精神的绳索上,摸索奔突到脸色苍白。托尔斯泰的精神探索型主人公,既继承发展了俄罗斯文学中,以奥涅金领衔的“多余人 ”在精神苦闷中,所绽放出来的那股精神活力,又丰富深化了,西方文学中拥有哥德的《浮士德》所表征着的那份生生不息,永远向上的精神寻觅。而正是 这份对精神生活的执着关注与探索,决定了托尔斯泰小说创作中的鲜明艺术特色—— 对主人公心理世界的表现,达到了“心灵辩证法”的高度。

从这一入口切入,我们还可以破解托尔斯泰文学生涯中的一些悬案。如《安娜.卡列尼娜》发表后,以亨利.詹姆斯为代表的一些西方作家和评论家,曾指责托尔斯泰在这部小说的结构上,犯下了一个低级错误:用一个小说,写了两个基本上不相干的故事。安娜的爱情悲剧与列文的精神探索。对此,托尔斯泰的回应是,我没那么幼稚,这部小说中的两个故事构成了一个完美的“拱形结构”,如果托尔斯泰的自我辩护是成立的,那么问题就来了。将两条故事线所连接成一个完美的“拱形结构”的“拱顶”在哪里?或者说,将两个故事勾连在一起的那个“结”在哪里?

对此,托尔斯泰本人始终语焉不详。于是,找到这部小说中的“拱顶”就形成了后世很多批评家,津津乐道的非常有趣的问题。

其实,如果我们从“终极意义的探索”这一托尔斯泰文学创作中的红线入手,也许就会找到破解“拱顶”之谜的钥匙。比较一下这两条线索上的两个主人公,我们不难发现,尽管方式不同,性别不同,但就都是在执着寻求生命的某种精神价值的意义而言,列文和安娜其实是同路人。

首先,他们信条同样的逻辑。 没有意义的活着比死亡还要可怕;其次,因为相同的精神结构,这种结构,是作者托尔斯泰精神结构的外化,他们在精神气质上其实是非常相似的,两个人都落落寡合,忧郁孤独,都对现实持有怀疑和反叛的生命姿态,都在与现实的紧张关系中精神高度紧张、不安等等。

在小说的结尾,执着于意义探求的列文,因为找到了对上帝的信仰,而使生命获得了某种精神价值活下来了;而同样是要为自己的生命赋予意义的安娜,在爱情的幻灭中,走向了死亡。这样的结局,使两个主人公,在对照中进一步彰显出,连结两条故事线索的“拱顶”或“拱节”,其实,这就是这部作品的主旨——那些诚挚高贵纯粹的灵魂,对生命价值与意义的求索。

以《忏悔录》的写作与发表为标志,文化巨人托尔斯泰的人生被区分为截然不同的两个阶段:50年代初至70年代末,是为文学家阶段,大约25年左右; 70年代末至是1910年去世,是为神学家与宗教活动阶段,有30多年。作为文学家,托尔斯泰的绝大部分文学作品,毫无疑问都创作并发展于第一个时期。其生命的后期的30多年, 除屈指可数的少量中短篇小说,几个剧本以及90年代他创作的,用于宣扬自己宗教学说的长篇小说《复活》。他基本上放弃了文学创作,其人生最后的30多年,绝大部分时间都用在了宗教问题研究与宗教活动上。

从文学转向宗教使得,托尔斯泰在生命的后期,构筑了一套迥然有别于官方教会的,个人化宗教学说——托尔斯泰主义。

托尔斯泰主义,从根本上来说是一种基督教无政府主义。在政治层面,托尔斯泰主义反对一切形式的暴力为根本特征,并由此推演出反对所有政府,反对一切战争,及至反对纳税,反对从军,反对出任公职,这样一些极端主张;在经济方面,晚年托尔斯泰认为金钱就是罪恶,拥有金钱就是拥有罪恶,因此他主张, 富人应该无条件地将自己的钱财分发给穷人。

道德的自我完善及托尔斯泰主义的核心。托尔斯泰认为社会要和谐,人生要幸福,根本途径只有经由道德上的自我完善,而爱的精神则是则是道德的自我完善的标的。晚年托尔斯泰讲,道德自我完善,视为人生的最高真理,这就难免否定政治变革,经济变革,之于社会与人类的意义。这种爱的乌托邦,及其明显极端的经济政治主张,如果用理性的逻辑来衡量的话,显然是破绽百出的。但托尔斯泰本人,却用一种非常真诚的态度来践行自己的学说。

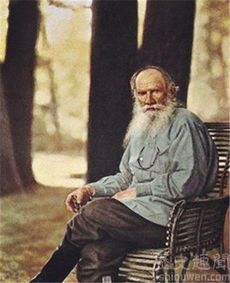

80年代之后,托尔斯泰戒绝了早年所有奢靡舒适的贵族生活习惯,开始像农民一样粗茶淡饭。他放弃了自己所有作品的版权收益,并拿出很多钱财,赈贫救灾。不管托尔斯泰如何真诚,事实上他自己也无法完全践行他的乌托邦学说。比如说,他虽然想散尽自己家的万贯家财,但他的夫人与绝大多数子女的坚决反对,却使其根本无法如愿。这使得托尔斯泰内心难免非常痛苦,为此他甚至多次离家出走。1910年冬天的一个深夜,82岁高龄的托尔斯泰与夫人大吵一场后,再次离家出走,因突发疾病,最终客死于俄罗斯的一个无名小镇。

这样的结局,对毕其一生都在精神的荒原上,执着于终极意义探索的与寻觅的托尔斯泰,堪称是一个极具隐喻意义的完美句号。