北京新机场:源自肥皂泡的灵感|大象公会

扎哈遗作背后的建筑设计史脉络。

文|游旭东

9月25日,北京大兴国际机场迎来首航,标志着该机场正式投入运营。

·

大兴机场,全称是北京大兴国际机场(Beijing Daxing International Airport,IATA:

PKX,ICAO:

ZBAD),位于大兴区和廊坊市广阳区之间。

2015年,机场航站楼工程开工建设;

2017年6月,航站楼钢结构封顶;

2018年12月,机场跑道道面全面贯通;

2019年,主体工程全部竣工

·

大兴机场,全称是北京大兴国际机场(Beijing Daxing International Airport,IATA:

PKX,ICAO:

ZBAD),位于大兴区和廊坊市广阳区之间。

2015年,机场航站楼工程开工建设;

2017年6月,航站楼钢结构封顶;

2018年12月,机场跑道道面全面贯通;

2019年,主体工程全部竣工

作为「扎哈遗作」,大兴机场航站楼的曲线式设计体现了已故英国建筑师扎哈·哈迪德强烈的个人风格,受到舆论的广泛关注和讨论。(参见往期文章《北京新机场:世界首席女建筑师的遗产和背影|大象公会》)

Hufton+Crow

Hufton+Crow

其中最具识别度的「扎哈元素」,除了核心区和五个手指形廊道组成的酷似「凤凰展翅」航站楼外观,就是建筑内部的8根C形柱,支撑起了投影面积达18万平方米、重量超过3万吨的屋顶。

Hufton+Crow

Hufton+Crow

这些C形柱如同花朵一般,从屋顶自然延伸到地面。白天,阳光从天窗中倾泻而下,给人以开敞、通透、流动之感,令航站楼内基本可以做到不开灯。

Hufton+Crow

Hufton+Crow

Hufton+Crow

Hufton+Crow

不过,大兴机场并非扎哈的个人作品,C形柱也并非是这位伟大建筑师的独创。

扎哈的遗产

2011年,北京新机场航站楼建筑方案设计招标项目启动后,共有7家国际顶级建筑事务所及联合体的投标方案入围。

最后落成的新机场,是其中多方融合的产物:主体结构和运营机制上以ADPi方案为基础、建筑艺术上吸取扎哈投标方案的诸多造型元素、融合北建院与民航院联合体所提出的「二元式」布局概念,并采用双层出发车道边,是一套「设计、运营一体化」的综合建筑方案。

以下是来自不同国家的七种项目方案 :

· 英国福斯特及合伙人建筑设计事务所(FOSTER + PARTERS LIMITED)

· 英国福斯特及合伙人建筑设计事务所(FOSTER + PARTERS LIMITED)

· 北京市建筑设计研究院(BIAD)及中国民航机场建设集团公司(CACC)联合体

· 北京市建筑设计研究院(BIAD)及中国民航机场建设集团公司(CACC)联合体

· 法国巴黎机场工程公司(ADPi)

· 法国巴黎机场工程公司(ADPi)

· 英国扎哈 哈迪德事务所(ZAHA HADID LIMITED)等5家联合体

· 英国扎哈 哈迪德事务所(ZAHA HADID LIMITED)等5家联合体

· 上海华东建筑设计研究院有限公司与新加坡CPG咨询有限公司联合体

· 上海华东建筑设计研究院有限公司与新加坡CPG咨询有限公司联合体

· 美国HOK建筑事务所与荷兰NACO机场咨询公司联合体

· 美国HOK建筑事务所与荷兰NACO机场咨询公司联合体

· 英国奥雅纳工程顾问公司(OVE ARUP&Partners)与英国罗杰斯建筑事务所(RogersStirk Harbour&Partners)联合体

· 英国奥雅纳工程顾问公司(OVE ARUP&Partners)与英国罗杰斯建筑事务所(RogersStirk Harbour&Partners)联合体

其中8根C形柱的设计,便是新机场建成方案吸收的「扎哈投标方案的诸多造型元素」之一。

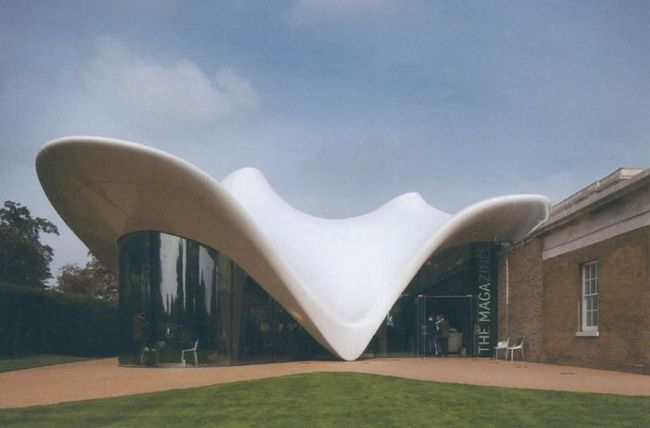

扎哈·哈迪德事务所对C形柱的使用,可以追溯到在2013年建成的塞克勒蛇形画廊咖啡厅。

塞克勒蛇形画廊2013年9月28日开幕于伦敦肯辛顿花园。新开的蛇形画廊与原有的画廊相距仅7分钟路程,建筑前身是一座建于1805年的火药库,现在成了蛇形画廊的第二艺术空间。

在这个项目里,扎哈·哈迪德的设计包括对火药库的更新改造,同时在建筑一侧加建一个现代风格的咖啡厅。这也是扎哈·哈迪德继罗马MAXXI之后,在欧洲设计的第二个艺术空间建筑。

· 扩建部分与原有建筑的关系

· 扩建部分与原有建筑的关系

在扩建部分,扎哈·哈迪德实践了她们研究了很长时间的「曲线结构表面」——为了和原有的历史建筑形成对比,扩建的部分采用了21世纪典型的轻盈通透、富有动感的、当代特征鲜明的玻璃纤维织物膜屋顶,与平和稳重的古典建筑形成互补。

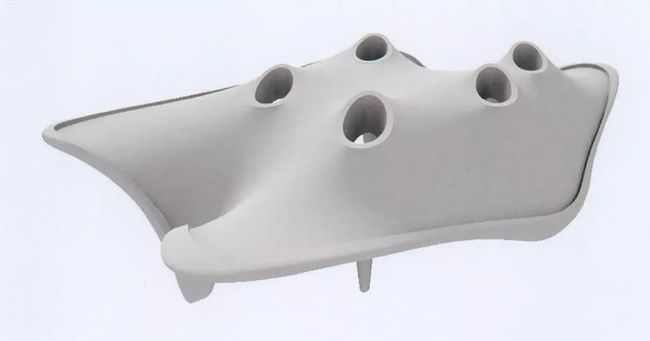

这个定制的玻璃纤维织物膜也是建筑承重结构的一个部分。同时,为了支撑屋顶中部的重量,提高建筑采光,在咖啡厅内部开创性的设计了五根C形柱。

C形柱是一种单侧开放,顶部开口的倒锥形屋顶支撑形式,因截面呈C形而得名,其形体如同倾倒而下的牛奶,塑造流动性的同时,上方的开口为室内提供了充足的光源,解决了建筑的日间采光。

此外,C形柱外形丰富了建筑屋顶的空间层次,让人联想到细胞结构的造型。

· C形柱结构示意

· C形柱结构示意

虽然塞克勒蛇形画廊只是一个不到一千平米的小项目,但这个项目验证了C形柱作为屋面支撑结构的可行性。

北京新机场的项目设计引入扎哈·哈迪德事务所之后,C形柱的设计也随之进入了新机场。

不过要了解C形柱在建筑设计中的原型,还需要再向前追溯,从另一位著名建筑师说起。

弗雷·奥托的肥皂泡

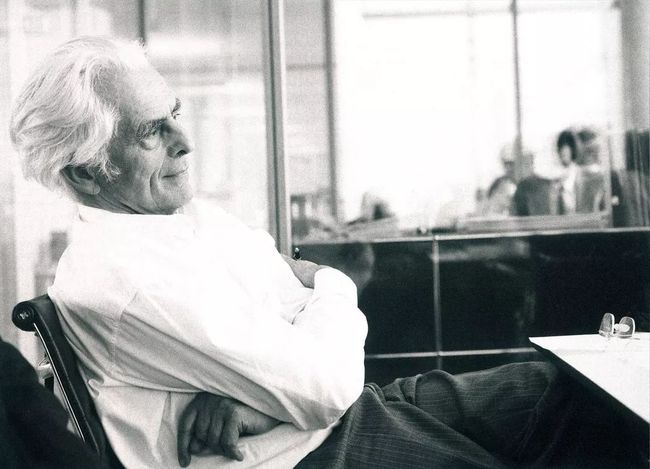

首先开创了C形柱的,是德国建筑师弗雷·奥托。

奥托1925年5月31日出生在德国的西格玛,在柏林长大。二战期间,弗雷·奥托在纳粹空军中担任飞行员,在纽伦堡附近被俘,在法国沙特尔度过了两年战犯生涯。

战俘营时期,弗雷·奥托担任建筑师,学会了使用手头极为简单的材料建造不同的建筑结构。

2015年,弗雷·奥托因其轻盈通透的帐篷式建筑结构,以及其他独树一帜的工程作品被授予普利兹克奖。

普奖评委评价弗雷·奥托时说:「他从大自然及其机制中发现灵感,寻求以使用最少物料和能量的方式来包围和覆盖空间。早在可持续发展被正式提出之前,他就已开始实践并推进这一理念。他的灵感来自于自然现象——无论是鸟类头骨、肥皂泡沫,还是蜘蛛网。」

比起建筑师,奥托本人更愿意将自己看作自然科学家,相较钢筋水泥,奥托近似偏执地从自然形态中寻找灵感。

在他的设计原型里,出现最多的是肥皂泡。在他看来,肥皂泡能自然延展以达到所谓的「最小曲面」,膜材料在所有方向的受力是均等的,它的形式遵从自己的规律,并不以设计者的意志为转移,形式和结构在此形成了一个不可分的整体,共存于不可变的形体中。

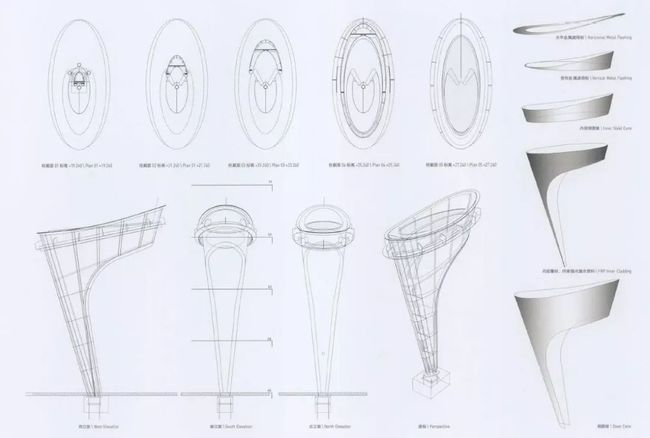

1997年,弗雷·奥托和Christoph Ingenhoven一同参与了德国斯图加特火车站翻新工程的设计竞赛,并最终获得了一等奖。

在这个方案中,奥托实践了自己基于肥皂泡的C形柱研究。

· 斯图加特火车站翻新工程设计方案/弗雷·奥托和Christoph Ingenhoven

· 斯图加特火车站翻新工程设计方案/弗雷·奥托和Christoph Ingenhoven

斯图加特原有的火车站建于19世纪,随着德国高速铁路的建设,原有的车站已经不能满足使用需求。

为了不破坏原有城市肌理,弗雷·奥托和Christoph Ingenhoven的方案是在原有的火车站底部12米建设一个新的高铁站。

·斯图加特火车站翻新工程设计方案/弗雷·奥托和ChristophIngenhoven

·斯图加特火车站翻新工程设计方案/弗雷·奥托和ChristophIngenhoven

为了实现地下车站良好的通风和采光,在支撑站台屋顶的结构上,弗雷·奥托开创性的使用了C形柱的设计,从而保证车站能够实现「零能耗」,不需要加热,冷却或机械通风。

同时,开敞的屋顶结构也为市民创造了一个别样的广场空间。

当然,创新的结构设计也为施工带来了很大的难题,从1997年设计竞赛开始,车站经过了漫长的讨论和结构论证,目前,这座建筑仍未完工。

此外,火车站也和德国柏林的新机场(勃朗登堡机场)一样,遭遇到了严重的预算超支。

1997年,弗雷·奥托和ChristophIngenhoven拿下设计订单时,德铁、联邦、巴符州和斯图加特市政府所预计的工程造价仅约合25亿欧元;等到2004年的经济可行性测算中,德铁便已经发现,工程造价可能高出此前预计。

此后,预估造价一路飙升,到2009年已经翻了一倍,达到50亿欧元,而2016年德国联邦审计局给出的预计数字是100亿欧元。

由于地下岩层构成复杂以及对于铁轨建设的要求不断提升,斯图加特新火车站的造价仍有上升的可能。

· 正在施工的车站

· 正在施工的车站

更大的C形柱

回到大兴机场航站楼项目里,为了塑造大跨度的无阻碍空间,中央大厅里6组共8根C形柱支撑起了核心区域180m直径的无柱空间,负重超过3万吨。

这些C形柱既是结构体,也是光源,同时也是内部和屋顶连接的核心空间要素。

由于更大的体量和规模,大兴机场的C形柱比斯图加特火车站和塞克勒蛇形画廊咖啡厅拥有更强的流动性,建筑内部与屋顶的联系也得以加强。

Hufton+Crow

Hufton+Crow

Hufton+Crow

Hufton+Crow

Hufton+Crow

Hufton+Crow

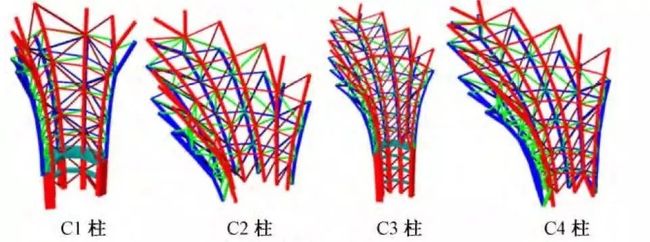

在结构类型上,由于体量的变化,航站楼的C形柱按位置和柱底标高的不同分为4 类:C1,C2,C3,C4,每类两根柱关于南北中轴线对称。

不同类型的C形柱尺度也不同,最高的C形柱为C3柱,支承在首层地面,柱高为38. 5m;最矮的C 形柱为C2 柱,支承在4 层地面,柱高为19.8m。

· 大兴机场C形柱的四种类型(来自北京市建筑设计研究院有限公司机场项目结构工程师束伟农,朱忠义, 祁跃等撰写的《北京新机场航站楼结构设计研究》一文)

· 大兴机场C形柱的四种类型(来自北京市建筑设计研究院有限公司机场项目结构工程师束伟农,朱忠义, 祁跃等撰写的《北京新机场航站楼结构设计研究》一文)

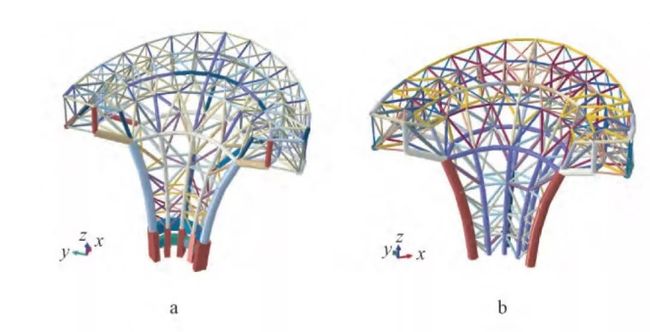

在北京市建筑设计研究院有限公司机场项目结构工程师束伟农, 朱忠义, 祁跃等撰写的《北京新机场航站楼结构设计研究》一文中,对C形柱的可靠性有过详细的分析。

经过他们的计算,C1柱竖向极限承载能力系数为3. 89,C2柱为3. 25,C3柱为3. 9,C4 柱为4. 19。由此可以看出C形柱可作为可靠的竖向支撑构件。

同时通过比较各C形柱的水平承载能力及其在罕遇地震作用下所承担的地震力,最小的倍数为3.71倍,满足大震弹性的性能目标,当C形柱达到竖向极限承载力时,C形柱的破坏位置均位于C形柱顶部与屋顶网架连接位置,因斜腹杆受压屈曲而达到极限承载力。C形柱顶部由于受到相邻支承筒、幕墙柱等竖向构件的约束,有效限制了C形柱的扭转变形,在水平荷载下,C形柱的破坏以理想的整体压弯破坏为主。

由此可见,C形柱可作为中央大厅屋顶钢结构有效的支承结构使用。

此外,在北京工业大学建筑工程学院教授张爱林等撰写的《北京新机场航站楼C3和C5型柱体系整体稳定分析》一文中,也认为C 型柱具有良好的整体稳定性和承载能力。

· C形柱力学模型,来自北京工业大学建筑工程学院教授张爱林等撰写的《北京新机场航站楼C3和C5 型柱体系整体稳定分析》一文

· C形柱力学模型,来自北京工业大学建筑工程学院教授张爱林等撰写的《北京新机场航站楼C3和C5 型柱体系整体稳定分析》一文

不过,《北京新机场航站楼结构设计研究》一文也提到,由于本项目是C形柱第一次应用到如此大体量的建筑实践中,柱体的竖向和水平承载能力、抗连续倒塌能力和抗震能力较为特殊,现行规范、规程均未提及其设计方法。

Hufton+Crow

Hufton+Crow

施工中,由于大兴机场的C形柱最重的超过500吨,最轻的也达到200吨,同时底部最窄处仅3米,顶部倾斜之后最大跨度超过23米,钢结构的施工便成为了一个难题。

最终,施工单位在施工过程中采用了散拼方式,最后组成单元模块,并将钢构将整体提升,构成了目前的机场航站楼的屋顶结构。

Hufton+Crow

Hufton+Crow

与德国人相比,中国的建设效率显然要高得多。从2014年11月,法国ADPI拿下北京新机场T1航站楼设计项目到2019年9月机场交付使用,这一巨型项目仅耗时不到五年。

遗憾的是,不论是塞克勒蛇形画廊,还是北京大兴机场,在所有参与设计的单位发布的媒体稿件和学术文章中,均未提及弗雷·奥托对C形柱的研究,也未提及斯图加特新火车站工程在这一结构原型上的开创性贡献。

而作为凝聚创造力的工作,建筑设计的历史脉络当然也应该得到厘清,让人们从中了解创造者的贡献和遗产。

参考资料:

[1]北京新机场航站楼钢结构设计,《建筑结构学报》,束伟农,朱忠义,秦凯,张琳,梁宸宇,

[2] 周忠发,王哲,王毅(北京市建筑设计研究院有限公司)

[3]北京新机场航站楼C3和C5型柱体系整体稳定分析,《建筑结构学报》。张爱林等(北京工业大学建筑工程学院)

[4]央视网视频,[中国新闻]探秘北京新机场“C型柱”

图片来源:

大兴机场1-11Hufton+Crow

塞克勒蛇形画廊1-3 Luke Hayes

其他塞克勒蛇形画廊图片ZHA

大兴机场C形柱结构示意1——来自北京新机场航站楼 C3 和 C5 型柱体系整体稳定分析,《建筑结构学报》。张爱林等(北京工业大学建筑工程学院)

大兴机场C形柱结构示意2——来自北京新机场航站楼钢结构设计,《建筑结构学报》,束伟农,朱忠义,秦凯,张琳,梁宸宇,周忠发,王哲,王毅(北京市建筑设计研究院有限公司)

斯图加特新火车站01-03 Achim Birnbaum

斯图加特新火车站方案Ingenhoven Architects GmbH

弗雷·奥托TECHNISCHE UNIVERSITT MNCHEN

点击徽章,进入大象公会小程序▼