满嘴丧的陈丹青, 你就退步吧

《朝花夕拾》中的《五猖会》里,幼年鲁迅巴望着坐船去看乡镇的庆典,可是临出门前父亲却叫住他背书,什么“宇宙洪荒”之类的,磕磕巴巴终于背完,才放他去了。

鲁迅《五猖会》里写: “忽然不再那么高兴了,船里的点心也没那么好吃了,而且这么多年还是不明白为什么父亲偏偏在那时叫他背书。”

陈丹青认为鲁迅的“不明白”是一种修辞,大概是某种成年人用来掩盖自己的东西。 可能在我们小时候,多少都经历过这种不开心的时刻,多数人随着长大遗忘,但有一些人对这种情绪抓得很紧,鲁迅是这样,陈丹青也是这样。

这是我喜欢陈丹青的一个原因。

过去二十年里,陈丹青大展只有2000年的“1978-1999素描油画展”、2010年“归国十年油画速写2000-2010”、还有这次十一月初于当代唐人艺术中心开幕,赶在2019年结束前闭展的“退步”。

十年一大展的速度并未随着陈丹青名气和公共话语权的提高而发生质变, 就如福楼拜当初对莫泊桑泼洒的鸡汤所说, “才华就是缓慢的耐心”, 每十年看一次陈丹青似乎就成了包容这种耐心的约定。

展览名为“退步”,取自陈丹青的文集《退步集》,展出的是1968年至今陈丹青的绘画摘选,附上“退步”的文本标签,成为展览的叙述线索。

陈丹青很爱用丧词,“退步”如他的另一本“荒废”一样, 被提炼成大字号挂上去。

懂的人会读到另一层意思,就是“这个人其实并不想退步”。 陈丹青心里“退步”这个词,一半是真实,一半是修辞,修辞能使那一半真实,获得进退的余地。

这大概也是从鲁迅那里学来的成年人可以掩盖自己的方式吧。

《第一幅静物画》,纸本油彩, 12.2 × 20.5 cm

1968年, 陈丹青15岁作

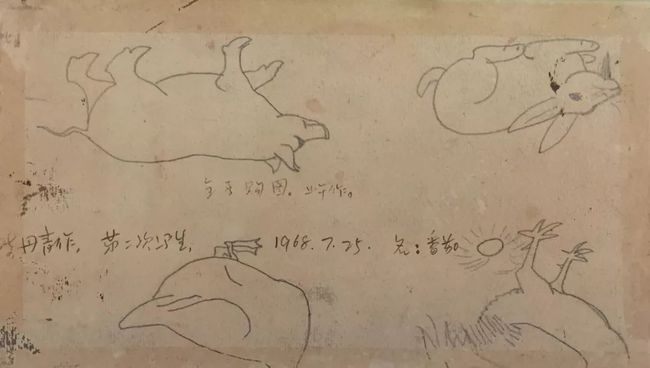

《第一幅静物画》背面

三只番茄画的背面画着小动物简笔画,番茄形状有些扭曲,不浑圆,品相生涩,但这确就是1968年7月25日那天的陈丹青了,

“你得后来又画几十年,当初的幼稚才可看”。

《第一幅静物画》背面

三只番茄画的背面画着小动物简笔画,番茄形状有些扭曲,不浑圆,品相生涩,但这确就是1968年7月25日那天的陈丹青了,

“你得后来又画几十年,当初的幼稚才可看”。

那一小幅不完美的静物是整个画展中的亮点,它时刻站在2019年的陈丹青的对面。

有谁能不喜欢年轻的傻逼呢?

陈丹青在《纽约琐记》的一篇,写给和他同一画室的艺术家奥尔。奥尔也是那种年轻的傻逼。 他坚持画古典传统油画却难以维生,他的作品在当代艺术火热的纽约市场不合时宜,一百幅大画摆在画室里一幅都卖不出去。

甚至连在当今讲艺术的文章里,谈及奥尔近乎执拗的艺术坚持,竟然都和他的画一样,显得突兀和尴尬。

记得我们俩坐在他家地板上,电视正转播竞选败将蒙代尔向里根致辞的节目。屋里堆满了奥尔的大画:米开朗琪罗、拉斐尔、伦勃朗,还有鲁本斯,全是临摹。“多么愚蠢!我真不懂这些政客在干什么!”他嘟囔着。

可我也不懂这位美国青年何以热爱古典绘画,纽约铺天盖地的当代艺术好像同他毫无关系。他临的不得法。但我总是为他的临摹所吸引:我也迷恋并竭力仿效古典画,那是我初来美国饱看原作后冲动一时的愿望。

我能画得比奥尔得法(那又怎样,他才初学),但我总觉得他的临摹比我的更“对”:他浑身上下活脱就是一个鲁本斯画里的人物。瞧着他和他的画在一起,就像面包抹着乳酪、刀叉戳在烤牛排上那股劲!

——陈丹青 《纽约琐记》

“奥尔追随他的古典梦直到今天,没有画廊要他,但是古典主义也不要他。”

“我眼瞧着他多少次画砸了,画不下去,转眼又重新绷起一块画布,更其躁急肆意涂抹,脸上现出赌徒一样的表情,非要赢,也知道又会输……”

陈丹青看着他多少次的怨恨很快又会被画布上的片刻得意抵消掉,然后这个年轻的小孩对着陈丹青大笑:“yes !yes!我们这些傻瓜”。

《泪水洒满丰收田》,布面油彩,120 × 200 cm , 1976年

陈丹青自己的写实油画其实也不怎么当代。他画表情凝滞的农民,也画面无表情的时尚模特,画外国的普通人,也画男扮女装,用油画做传统的中国山水和书法,用色其实很多是“苏联式”阴暗,哪怕是画年轻人也感受不到多鲜明轻快的调子。

在“退步”展中,这些画被配上近乎絮叨的陈丹青式文字解说,既把人快速带入陈丹青这个人的立体语境,但另一面又让人产生割裂的观感。

老有人来问我,你是怎么成功的?妈的我没想到成功。我画画,因为我喜欢。我不记得小时候有过“成功”的说法。

成功观害死人。你要去跟人比。第一名还是第二名,挣一亿还是挣两亿......我对一切需要“比”的事物没有反应。

我画《西藏组画》时就是为了远离当时的“正确”。我现在的画, 也是远离美国或中国的主流。我知道我的画,我自己,都毫无价值,但我讨厌一群人脸上那种集体势力的表情。 ——陈丹青 《退步集》

2010年的那场画展,陈丹青自己曾亲自写下,他当下绘画与写字的冲突,告诉自己“不要有太多的热忱” 。画画对他而言是自私的,是享乐的,是他内收的区域;而写字是他面对媒体的外向表达,被赋予了暧昧的责任。

很多时候,他以繁忙为借口推脱采访和约稿,关起门其实是躲在画室里抽烟。

这种情景或许与他十六岁的片段有种重合,有一天因为下雨、老鼠和拥挤,他和其他两个男孩一夜失眠。

“出来叼根烟,看着那个秧田,那个四月份下雨的山,就是绝望,脑子里是空的。”

看起来,中年陈丹青和少年陈丹青隔着几十年的成长时差,但都同样有点可怜。

西藏组画(部分),1979至1980年

西藏组画(部分),1979至1980年

如果当下的陈丹青成为孤立的陈丹青,不是《局部》里的老师,不是书籍作者或是爱说大实话的公众人物,只是站在这些画背后的他,会不会因为有人说他的《西藏组画》已经只剩历史意义,而真的受到打击?

“哪种代价更契合,或更背离艺术?更值得偿付,或更虚妄?没有答案,我仅知道自己先后委身于两种代价,奥尔正在付出后一种代价而浑然不知 ,邻家男孩长大了,我眼瞧着他真的将自己钉上了绘画的十字架。 ”

别讨厌也别删除这个在哪里都有点多余的奥尔,他是做出另一种选择的陈丹青。

西藏组画之一,《母与子》,纸本油彩

54 × 78.7 cm ,1980年

西藏组画之一,《母与子》,纸本油彩

54 × 78.7 cm ,1980年

但这并不代表,做了当下“这种选择”的陈丹青的画不好。

“肖像画的’好’与’坏’,是那个画家自己无法说的,伦勃朗、梵高都画肖像画,不管他俩画谁,我看见的都是伦勃朗,都是梵高。”

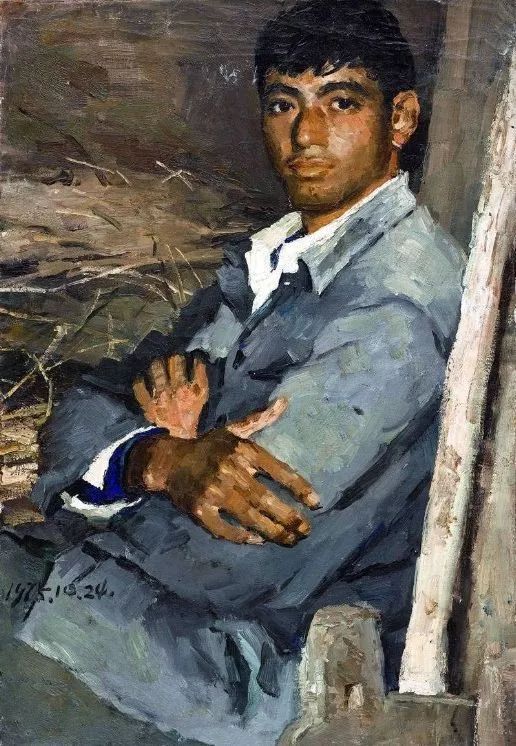

在陈丹青的肖像画里,《南京知青小卞》《地主的儿子》《康巴汉子》……我看见的,也皆是陈丹青。

《南京知青小卞》,1975年

“退步”展中,有一副作品挂在小厅里的中央部位,是陈丹青为布此展的工人所作。

这些工人神情有些不知所措,可能他们大多时候不明白自己在为着什么将成的艺术付出,但他们却是这个画展不可缺少的基础。因为陈丹青,他们也成了确确实实艺术中的主体,成为当代艺术本身。

在画上涂抹和在墙上粉刷的区别是,前者没那么容易把自己弄脏,而后者的成就更直抒胸臆,这就是当下艺术本身的一种辩题。

而陈丹青给出的回答,比在展厅里放小便池、拍卖装着屎的罐头以及在屌上插根烟都来得更直接些。

这是我喜欢陈丹青的另一个原因。

《刚过60岁》,布面油画 138 × 92.5 cm,2014年

创作是私密的,而所谓 “大众认知度” 一定会侵袭艺术本身。

比起画画来说“写字更好”的陈丹青,和那个比起《西藏组画》来说《局部》更出名的陈丹青,一齐在“退步”里出现,于无意间展示着艺术被侵袭后受到的伤害。

在这种状态下,陈丹青或许正想退步。 他想往回走,回到和奥尔一起的地下画室,闻松节油产生兴奋情绪 ,回到初到纽约的临摹时期,回到离开规则的选择里,回到那个十六岁的雨夜,虽抽着烟很绝望但心里明白:

只要死不了,人怎么都能到达未来。

那年冬天我取到奥尔的钥匙,打开西四十二街223号501室的房门,经年累月的松节油气味扑面而来。撒一泡尿,点上烟,我在五十平方米的屋里坐也不是站也不是,只觉得就像上山那会儿一样年轻,这是我平生第一间自己的画室啊!

——陈丹青 《纽约琐记》

《佛洛伦萨群像》,布面油彩,199.4 × 199.6 cm

2017年,陈丹青64岁作

《佛洛伦萨群像》,布面油彩,199.4 × 199.6 cm

2017年,陈丹青64岁作

“奥尔从未间断过画画,在持续的挣扎中,他画出才华横溢的局部而不自知,他毕竟比过去画得好多了。家庭之累、默默无闻,都不曾使奥尔放弃画画,他竭尽全力单独抚养妻小,而他自己,则活在他十八岁那年所做的选择之中。”

写奥尔很感性的陈丹青,也活在他十六岁那年所做的选择之中。

他因为成为年轻的傻逼而牵引出接连不断的人生线索,并塑造一个立体的自己,给予人们去探讨、去辩论、去喜爱或讨厌的千万种原因。

我们借着“退步”展,借着退步的叙述手法,借着陈丹青的浓墨重彩看见的二手现实,是混入了我们各自臆想和幻想的共情。

199.6×199.7cm,2017年

《两位伦敦高中生》,布面油彩,152.5 × 122 cm 2018年,陈丹青65岁作 《扮演亨利八世的老人》,布面油彩

152.5 × 122 cm,2018

《扮演亨利八世的老人》,布面油彩

152.5 × 122 cm,2018

“上个月我看见奥尔了,他远远地在街对过的人丛里走,背影健壮,穿着他那条沾满颜料的运动裤,迈着我看熟的步子,有点莽撞,有点无所谓——奥尔没看见我,我也没叫他。”

文丨AMO 编辑丨方六 图片来源于网络 未经许可,禁止转载大卫·霍克尼:

“我要是画得跟你一样差,我就把嘴闭上。”

乌托有个帮

重写的远方

投稿、合作 /[email protected]

合作/ +微信:milalanaomi