周浩:纪录片就是和生活谈恋爱

独立纪录片导演周浩总能凭借拍摄人的故事拿奖。刚刚公布的2015年台湾电影金马奖上,他以新作品《大同》捧得最佳纪录片奖。去年让他拿下金马奖的,是讲述“中国制造”产业链上那些个体命运的《棉花》,而在此之前,他拍摄过毒贩、东莞的外地打工者、急诊室里的人们、高三教室里的学生们……这些人的故事是他的作品,但同时也是他的生活。

周浩是一个讲究生活的人。在他上一部作品完成剪辑的那天,工作室的同事们决定出去庆功。当其他人还在为来几瓶啤酒犹豫的时候,他毫不犹豫地点了一碗粥,而且是白粥。尽管这是一个需要庆祝的日子,但还是喝粥比较养生,他说。

从任何意义上说,周浩都是一个有些特别的导演。在他的工作室里,他是唯一一个不熬夜的人。曾在他的工作室工作的洪世豪说:他的生活井井有条,每个礼拜固定打三次羽毛球,每天中午准时做饭,到了晚上11点,他注定已经回房间睡觉,少有变动。“周老师拍纪录片跟过日子似的,一部接着一部,上一部片子的剪辑进度还写在墙上呢,他就已经找到下一部作品的选题了,他不会有停下来的时候。”洪世豪说。

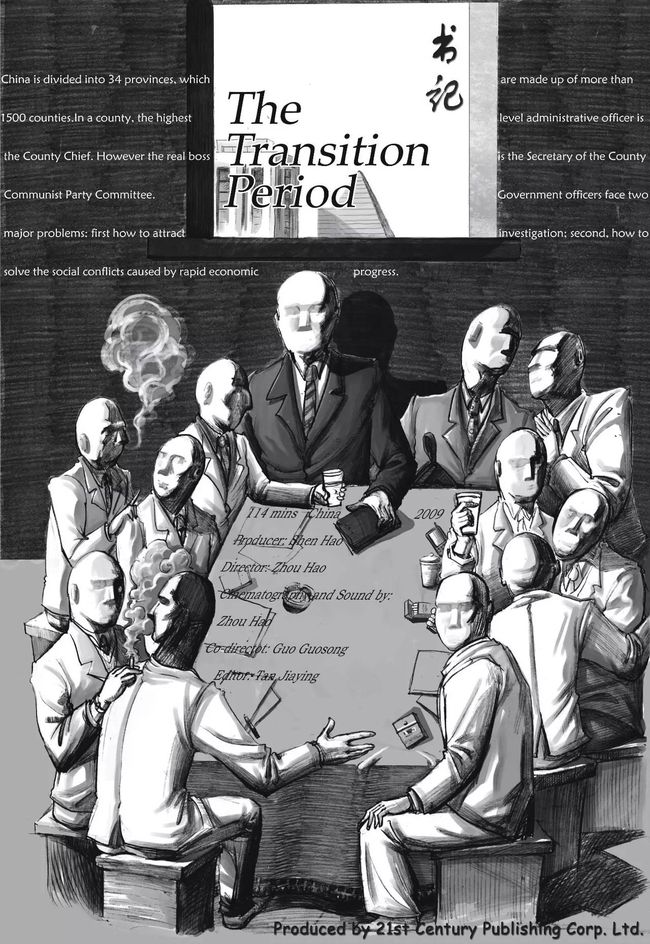

在迥异于其他人艺术家般的流浪生活中,独立纪录片导演周浩迄今为止完成了超过10部纪录片作品,并收获许多业内奖项。2001年,周浩开始拍摄他的第一部纪录片作品《厚街》,并凭此入选瑞士Fribourg国际电影节;2006年,纪录片《高三》获得香港电影节纪录片人道奖;2008年,《龙哥》获得台湾纪录片双年展“亚洲奖”首奖;2014年,周浩的纪录片《棉花》获得台湾电影金马奖最佳纪录片奖。而就在今年11月21日举行的第52届金马奖颁奖礼上,他凭借拍摄原大同市长、现任太原市长耿彦波的纪录片《大同》,再次捧得台湾金马奖最佳纪录片奖。

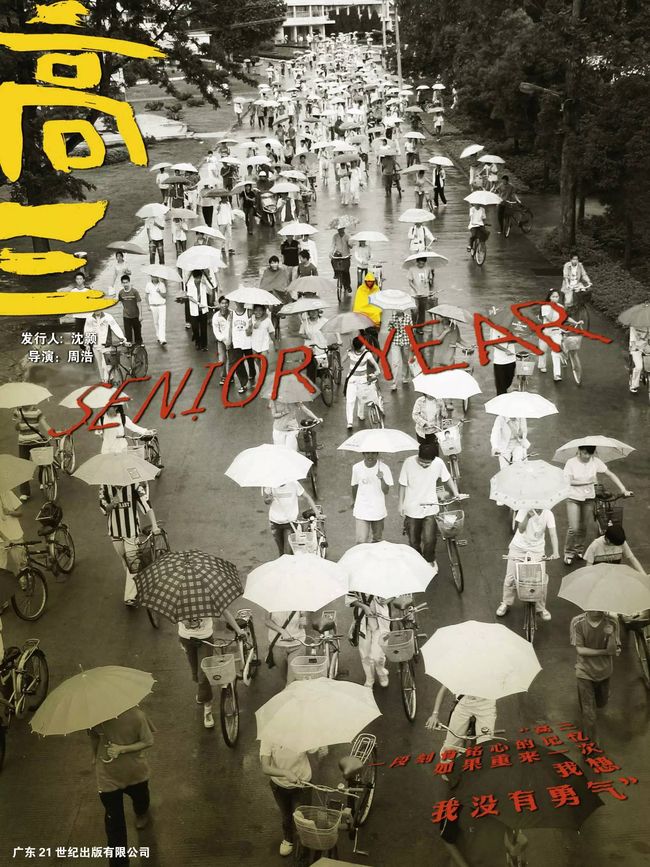

对周浩来说,纪录片就是他的生活。这些纪录片有完全不同的主角,有的是生活在东莞厚街上的打工者,有的是毒贩,有忙碌在急诊室里的救护人员,在最近的一部作品中,还有为政绩奔波的市长。这些纪录片中的主角,有的是自己在生活中遇到的新朋友,有的则在拍摄后成了自己生活中的朋友。比如因为跟着自己在《南方周末》工作时认识的前同事方三文回老家,他才拍摄了那些困在教室里备考的高三学生;因为自己在火车上结识了种棉花的新疆人,才开始了《棉花》的拍摄。而今距离拍摄已有将近10年时间过去了,他还在当年那群学生组建的微信群里,而当他获得金马奖后,第一个发短信跟他道喜的也是在拍摄棉花产业时认识的牛仔裤工厂老板。

“我自己的人生经历、职业经历决定了我的片子,那里面有我的烙印、我的视角。有的片子一看就是‘周浩的片子’。而我这一辈子,和他们(纪录片里的拍摄对象)羁羁绊绊。”周浩说,“说不清楚,有各种小纠结,采访对象和我们之间有时候像谈恋爱一样的,有时候还闹点小脾气,就像情侣之间一样,说不清楚、道不明白。”

纪录片在周浩35岁那一年正式进入了他的生活。在那之前,他差点成为一名机械工程师,不过当他意识到自己没法在机械设计上比过那些“连打牌都能记住每张牌的理科生”时,他就转行了。后来,他计划成为一名摄影师——准确地说,在很长一段时间,他的确拍摄出不少纪实题材的摄影作品。但当他发觉自己的天赋拍不过“那些既像摄影记者又像艺术家的人”的时候,他又决定再换一次——做一个纪录片导演。

在做摄影记者的时候,周浩就已经开始拥有了只属于自己的观察视角。和其他摄影记者一起去麻风村采访,只有他发觉了一个新的拍摄角度——在这个饱受歧视小村庄里,生活在没有同伴的小学里,孩子们看到的是怎么样的世界?

2001年,还在《南方周末》担任摄影师的周浩开始拍摄自己的第一部纪录片作品《厚街》。厚街是生活在东莞的打工者每天面对的一条街,但是周浩在这条街上发现了值得拍摄的内容——“做记者的时候觉得好像很了解打工者,但他们真实的生活状态是什么样子的,我们真了解吗?”

于是,他第一次用移动的镜头记录下了这些普通打工者的故事:有的因为工厂停工坐在街头,有的艳羡发廊小姐的生意而碎碎念,女人在出租屋生孩子,黑社会拿着刀来伤人,更多的时候,这里发生的是琐碎的追租、堵车、发呆……

不过,第一次的尝试是有些慌乱的。《厚街》是一部窄幅作品,并不是周浩想要通过窄幅的画面体现电影效果,而是因为他错误地在拍摄时给每个画面添加了时间码,只能在后期裁掉。那时候的周浩不知道拍片需要外接麦克风,也不知道怎么调节摄像机,只能“一切凭直觉”,最初的好长一段时间需要一边拍摄,一边打电话给同事:怎么调白平衡啊?

相比于拍摄技巧上的困惑,更多的困惑是一个终极问题——到底什么叫作纪录呢?

“我们做纪录片的人都想去还原真实,我们还原得越真越好,越能够窥视到一些别人看不到的东西,那你是最牛的。记者有时候就想看到别人看不到的东西,实际上做过记者就会知道,那都是自己架构出来的。记者永远只告诉你他认为他应该告诉你的事情,他永远会隐去他认为他不应该告诉你的事情,这里面有一种非常强烈的个人的感情色彩在里面。他是有选择性的,我以为纪录片会好一点,但其实纪录片也类似,你给观众呈现的东西,观众到底怎么去感受呢?你既然又不是真实,那怎么办呢?”周浩说。

“现在我觉得,真诚比真实更重要。你只有不装,特别真诚地去面对你的主题,沉下心来去观察一个事情。为什么有时候我们不喜欢看一些节目,包括现在中国的一些电影?电影有导演创造成分在里面,生活不是这样的,我不想看这样的生活。你为什么要架构一个很难引起我共鸣的世界?我是觉得其实我们每个人都在探索真实,探索事实的原貌是什么样子,你探索的结果也许跟我相背离,完全不同。但没关系,如果我能看见你是以一个特别真诚的心去做这件事情,这种去探索的态度其实可能会感染观众。”

想通了这件事以后,拍摄纪录片就变成了简单而直接的事情。很多起初对他来说的拍摄困难,现在周浩都有了异常简单的解决办法:

——对方老看镜头怎么办?那就把看镜头的画面都剪掉。

——对方不同意拍摄怎么办?那就换一个人。

——对方问我要成片怎么办?那就给他看。

“很多人问我,你为什么能拍这么些不可思议的题材。其实真的没什么诀窍,就是真实直接地告诉对方,我想做什么,不需要用招儿,而且不需要骗别人。大多数的时候就是我跟他说‘我能来拍你吗’,他说‘可以你来吧’,就这么简单。”周浩笑着说,“也可能是因为我长了一张平凡的脸,不英俊潇洒,但是也不至于太丑陋,它不会给人一种压迫感,可能让他感觉像他生活中日常遇到的人吧,让他觉得安全。”

这几乎成为周浩的纪录片哲学——“我在用纪录片的方式表达,讲述我经历的故事,拿出来跟大家一起分享,这就是我的生活。”

在他的同行雷建军看来,纪录片就是生活。他甚至和自己的学生将这个观点扩大成了一整本书,这本旨在研究中国独立纪录片导演的书名就叫《生活而已》。周浩的每一次纪录片拍摄,更像是记录了自己生活的一部分。他会跟拍摄对象成为若即若离的朋友,“跟谈恋爱似的”。在过去十几年里,他只换过一次电话号码,保留着大部分拍摄对象的联系方式。他在厚街上见证了两个孩子的出生,遇到了一场杀人事件;当身为毒贩的拍摄对象入狱时,他替这个居无定所的人接收了邮寄来的《入狱通知书》;在街头跟人聊天的时候,他还会替当市长的拍摄对象说好话。

“我的片子里想展现这个世界,没有一个绝对的好人,也没有一个绝对的坏人。这就是我们的生活。”周浩说。在纪录片《高三》的后记里,他这样形容自己:“我知道自己做不了一个改良者,我只能做一个记录者。”

“不管是做文字、图片还是纪录片,都是在促进任何人之间的了解、沟通。用现在时髦的话来说,我就是一个自媒体。只要做了一个作品出来,观众花了90分钟看了以后,能够若有所思、若有所想,让他自己的生活丰富了一点,对这件事有了多一点了解,我觉得就够了。”周浩说,“至于我拍的片子是不是极度贴近真实,算不算电影,我从来不关心。”

“我现在经常‘厚颜无耻’地告诉那些拍片子的人,你只要坚持,总能够拍出来。说起来我的运气还蛮好的,我虽然运气没好到像范立欣那样第一次就拿艾美奖,但是我觉得这个过程,老天也待我不薄。”周浩笑着说,“其实这个行当没有任何窍门,也没有任何捷径可以走。就像当年我拍的《高三》一样,如果说《高三》还算是一部成功的片子的话,仅仅就是因为有一个人愿意花一年的时间去一个地方待着,拍完一部片子,然后回来花时间,做完一部片子,仅此而已,道理非常非常简单,但是就不知道为什么没人去做,比如说高考这种事情在我做之前就没人做。”

纪录片成了周浩生活的一部分,这为他带来了成就感,但也成了他生活的一部分负担。常常在面对拍摄对象的时候,他会面对各种各样的“纠结”。

“同样是拍摄一个场景,我会觉得这样呈现出来实际上是没有问题,但是当事人会站在他的角度,他会觉得是不妥的。我不确定我做出来的片段所有被摄的对象他们都会欣然接受,这是一个特别困难的事情,而且也许我这一辈子都会被这样的事情所纠结。”周浩说,他管这种“纠结”叫作“纪录片的原罪”——“我一直认为做纪录片是有原罪的。这个原罪会在一部部片子增加的过程中累积。如果有一天,我也没法去承受这些原罪的时候,我就会跟这个行当彻底拜拜。”

但这天显然还没有到来。周浩又在自己的生活里发现了下一个纪录片选题。这次,平时也炒股的他想拍那些生活在中国股市里的人们。“在这里,金钱已经超越了钱本身的意义,而是一种类似准宗教的东西。这其中有些人早就实现财务自由了,他们赚钱只是为了寻求精神上的满足。”他说。

这个发现让他颇为高兴。“今天我们有大数据,iPhone也都能拍4K了,我们以为我们已经把这个世界全方位记录,好像我们不缺影像了。但从职业的角度来看,缺失的东西太多了。”于是,他又回到了他的规律生活里——做饭,打球,睡觉,拍片。

⊙ 文章选自《三联生活周刊》总第866期,版权归本刊所有,请勿转载,侵权必究。

三联生活周刊

一本杂志和他倡导的生活