顾城自杀了,

海子也自杀了,

在所有的文艺工作者中,

诗人的平均寿命是最短的。

他们扛得过困窘,

也扛不住追问,

这是一群一生都在逃亡的人。

当年海子没有钱。

有一天,他饿了,去了一个饭馆,对老板说:“我给你念首诗,你给我一杯酒行吗?”

老板睃了他一眼,说:“酒给你。诗,求你别念了!”

坊间把这个当笑话讲。但细细想来,不免还是辛酸,毕竟海子一生,都在这样的困境中度过。

和顾城一样,他也穷。

不仅如此,还出身农家,家中两个姐姐夭折,一个2岁时死了,一个出生仅1天就死了。海子出生后,3个弟弟也相继出生。一大家子,全靠父母在土地里谋生存。

后来海子考上北大,父母对他寄予“光耀门楣”的厚望,可不曾想,结局竟那般破碎。

他像在万丈高楼边看花。

繁华一望无际, 可是他的风景,没有根。

人世其实挺好的,迎迎送送,来来往往。

但不是诗人的人间。

高晓松曾采访海子的故友,说起当年事,讲得嘻里哈啦的。

那人说,当年和哥们儿一起聊天,聊得正嗨,海子来了,想加入,听他们在聊什么。结果竟被一帮人轰走:“去去去,你来干嘛!”

他们把他当异类。而非自己人。

还有一回,他去调解夫妻矛盾,也被人撵出来。

大概也是话不投机,或者干脆就是不会说话,令愤怒的夫妻更加愤怒。

他成为笑料的一种。

他的不合时宜,他160的矮小身材,他的穷,都成为一种谈资。

大家视他如孔乙已,如黑塞笔下的荒原狼,莫名其妙,甚至荒唐滑稽。

人们以谈论他的窘状为乐。

他难堪越甚,大家越兴奋。

——从来都是这样的,一个人的痛苦是最美味的嚼头,一个人的无助也是最好的下饭菜。

人们看不见反常背后的挣扎。

只看见反常所带来的滑稽,一谈起,笑声阵阵,内外都“充满了快活的空气。”

如今时间一去不回,那些事就成为隐遁的难堪,剔除不掉,也无从申辩,只能化为不提之事。

海子生于1964年。

死于1989年。

1989年3月26日,海子在山海关卧轨自杀。年仅25岁。

他的遗书是:

我叫查海生我是政法大学的教师我的死和任何人无关

他在自杀前夕,即1989年3月25日大概12时到1时的时候,半夜忽然嚎叫。

当晚他入住的,是政法大学在学院路的单身青年教师宿舍,别人被他惊醒,问他怎么了。

他说,没什么。

第二天,大家再次醒来,海子已经不见了。

从此,他消失在这个人间。

家人接到“病危”消息后,忐忑赶往北京。人已经没了,只有他的破碎。

他的骨灰运回安徽后,五年后才入土为安。

接下来,就是生者无尽的悲痛。

母亲一直活在他的诗中。

她能背诵海子几十首诗,每每读来,都是潸然泪下。

其中一首《雪》,一读就痛苦得无以复加:“妈妈又坐在家乡的矮凳子上想我/那一只凳子仿佛是我积雪的屋顶……”

而他的父亲,则一直隐约有遗憾。

他觉得海子天赋异禀,应加官进爵,光耀门楣。

“如果不死,应该也能做到省长级别了吧。”

离开人世的人,成为了传说。

留在人世的人,怨恨杂糅。

据海子的家人称,海子是早慧的。

15岁考上北大(当年安庆市的文科状元),19岁成为中国政法大学的教师,21岁在诗歌圈有了盛名。

只可惜,上天没有因为他的诗,就给他磨难的豁免权。

在他短暂的一生中,他一直是畸零人。

孤独的,被弃的,自我认同匮乏的。

于外形来说,他过于矮小。

在他死后,他的一个学生回忆说,海子很矮,可能都不到160 ,体重一度只有41公斤,又长着一张娃娃脸。

所以大家都不叫他“查老师”,也不叫“海子”,而是叫他“小查”。

他头发很长,胡子拉喳,观感也不太好。

——这样的长相,想获得异性的倾心,真的难上加难。

他第一个女友,是他的学生,叫波婉。因为他的诗而走近他。因为他的贫穷而离开他。

第二个女友,叫安妮,是有夫之妇。

第三个、第四个女友,都没有带给他幸福的爱情。其中一个,依然是有夫之妇。

似乎有些感情还是同时进行的。

甚至还有传言,他被对方丈夫教训,闹出不小的风波。

可惜,这些乱纷纷的深情,这些他爱过的“四姐妹”,最终都一一离去。

他孑然一身,站在曲终人散的原地,蘸着自己的悲伤,写诗。

于出身来说,他过于卑微。

他出生于安徽安庆的农村。

贫困与卑微,一直是这个家的阴影。

他作为大哥,早早学会懂事,向现实低头,自觉低人一等。

后来海子考上北大,毕业后被分配到中国政法大学教课,在故乡看来,是一个行走的逆袭故事。

可在北京,他就像一块地砖般不值一提。

人人都是天之骄子。

人人都是背景惊人,天赋异禀。

他一无所长,只能写几句废话,想获得认同,太难了。

他的故乡是接纳他的,也是高看他的。可惜,他们离海子的世界太远了。

老家人以为,海子做了官,发了大财。

还以为,海子是“一人得道”,整个家族都能“鸡犬升天”。

权、利、色双收,这是故乡对他的想象,也是故乡对他的期待。

但这些都与海子没有关系。他要诗,要概念化的爱。他们却要光耀门楣、加官进爵、衣锦还乡。

他在这种错位中,愈发痛苦。

于经济能力来说,他一直寒酸。

他住在一个窄小的教师宿舍里,乱而暗,满地是酒瓶。

工资很低。

因为没钱,他的初恋女友——也就是那个女学生——毕业后,铁了心要去深圳。因为深圳有钱途。

也因为没钱,他的宿舍堪称家徒四壁。

有一回,母亲去北京。

他带着母亲去玩。看风景,吃小吃。后来母亲要回村,海子给了她300元。

海子死后,母亲才知道,这300元钱,是海子从朋友处借的。

她每每想到这里,就悔恨得直掉泪,认为自己如果不要这钱,也许海子就不会死。

这当然是老人的自责作祟。

她要不要300元,海子都会走向绝路。

他内在的性情、外在的遭遇,都在冷酷地要他的命。

于影响力来说,他也备受质疑。

80年代是诗歌的年代。

人们说,在大学校园里随便扔一块砖头,就有可能砸到一个诗人。

人人都爱着诗。

人人都爱写诗。

海子的诗,并不属于艳惊四座的。

李韵秋在回忆海子的时候说:“可能我们当时平庸吧,我们觉得呀,这就是一个爱好者写了一些东西。”

他并没有得到今天的追捧。

甚至在当时,他还被围攻。

有人在诗会上,公然称他的长诗,是一种灾难。说他“这也不行,那也不行”。

还有一回,他去成都旅行,与一名诗人投缘。

他一下子没收住,讲了很多话,并将自己的长诗,拿给那人看。

但他没想到的是,他走以后,那人就开始公开发表文章,在杂志上讽刺他。

“从北方来了一个痛苦的诗人,从挎包里掏出上万行诗稿……人类只有一个但丁就够了……此人现在是我的朋友,将来会是我的敌人。”

他和他的偶像梵高一样,都活在人世的夹缝之中。

也因此,海子将梵高视为同类,称他为“瘦哥哥”。同样被漠视,被贬损,被逼入绝境。

最终也都血肉横飞地离开人世。

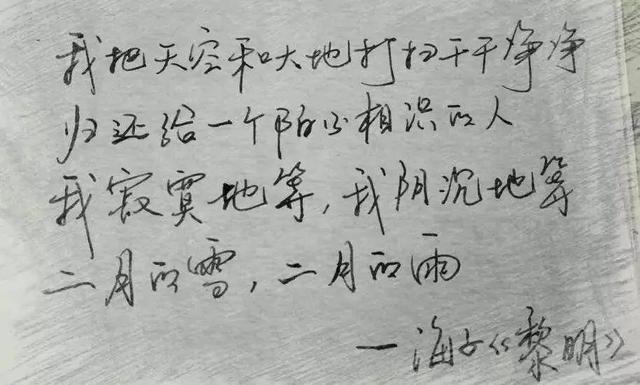

1989年1月23日,他在《黎明·之二》中写道:

“我把天空和大地打扫干干净净 ,归还给一个陌不相识的人。”

1989年3月14日凌晨时分,也就是他离世前12天,他写下绝命诗,《春天,十个海子》:

春天, 十个海子全都复活,在光明的景色中,嘲笑这一野蛮而悲伤的海子......

1989年3月25日,他写下此生最著名的诗歌,《面朝大海,春暖花开》。

从明天起,做一个幸福的人,喂马,劈柴,周游世界。从明天起,关心粮食和蔬菜,我有一所房子,面朝大海,春暖花开。

写完以后,他没有周游世界,也没有喂马劈柴,更没有等春暖花开。

他整理好手稿,打扫好房间,带着四本书,在春寒料峭的3月底,走向山海关的铁轨,躺下来,等着列车呼啸而过。

80年代的最后一个春天,他七零八落地,离开了人世。

这一生,他只爱麦芒,爱花椒树,爱德令哈,爱春暖花开的房子,爱一个概念化的姐姐。

他在语词之中如鱼得水,却在现境中受苦受难。

他写,“你来人间一趟,你要看看太阳,和你的心上人,走在路上。”

但现实是,他心上的“四姐妹”,一个接一个对他鄙夷无比。

他写,“你是我半截的诗,不许别人更改一个字。”

现实是,没有人属于他。

他是自己的残诗。

他死时,陪在他身边的,没有人。

只有四本书:《康拉德小说选》、《瓦尔登湖》、《孤筏重洋》、《圣经》。

在某种意义上,这也是他困境的隐喻。

康拉德小说,代表暗黑现实;《瓦尔登湖》代表孤独;《孤筏重洋》象征抵抗;《圣经》象征救赎。

这就是他的路——

一直在寻找。一直寻找不得。

现世容不下他。诗歌的“远方除了远,一无所有”。

他终于生出退意。

在他25岁的春天,他沿着血色天梯,去往他的“春暖花开”。

人来了。

人走了。

万古苍莽,昼夜不息。

春天依然若无其事地到来,花依然开,人们自顾自游山逛水,饮酒作乐。如同什么都没发生。

诗人曾说,抱着昨天的大雪, 今天的雨水,明天的粮食与灰烬......

诗人还说,太阳强烈,水波温柔......

他向往的一切,都是那么干净纯粹。

可是,世界是坚硬的、冗杂的、无序的。

它无法被语词所收纳。

也无法被美学所诠释。

它充满变节、伤痛、耻辱,你无法改变,只有直面。

而一个真正的勇士,该一手攥着笔,写尽三千种悲愁。还要一手攥着拳头,面对三万场不公。

只有这样,你才能站在太阳痛苦的芒上,“使石头开花,像一顶王冠。”

——这才是更诗意的人生。

毕竟,诗是瞬间。抵抗才是永恒。

作者:周冲