KTV有人放火,死了17个艾滋患者,唯一破案线索是本小学生日记 | 狗仔夜行007

「狗仔夜行」是魔宙所发的半虚构犯罪故事

大多发生在港澳台及东南亚地区

内容来自夜行者郑读2014年的调查资料

从而达到娱乐和警示的目的

大家好,我是郑读。

今天徐浪不陪读,我就当家作主了。

几个月前,徐浪用尽各种招数,让我把14-15年跟他在东南亚的经历写一下,我说我都忘了,他说得,出钱让我重走了当年路线。

我又免费去了一趟香港和东南亚,再见之前的场景,情节神奇般地复苏了,闲着也是闲着,我恢复当记者的本分,开始写作《狗仔夜行》。

写作的过程中,因为重温了当年一些惊险的画面,有时还会半夜惊醒。当初冒险时并不在意,现在以局外人的身份看待那段命悬一线的经历,仍会冒冷汗。

当时我们帮一个女读者找失踪的老公,没想到,她老公、前夫都死了,自己也被家里的保姆弄死了。

调查发现,这些命案,都和一个叫“付壁安”的人有关。

随后我们查到付壁安的同学,又发现两起命案:香港大屿山南部一别墅内,一男一女溺死在泳池,女尸赤裸,男尸只穿着内裤。

调查得知,男尸是女孩老公的哥哥,女孩生前曾遭遇家暴。

等找到嫌疑人家暴男,发现他也死了——瘫坐在椅子上,白胖的胸口上纹着一个倒蝙蝠纹身。

我们继续追踪,跟到一家地下斗狗场,在那里和一群狗搏斗不休,最终逃出狗笼…

《狗仔夜行》讲了一系列连环杀人案,我写了6期了,今天是第7期。

之前没看过的,可以点下面链接,看看前面发生了什么:

看过的,我们继续。

对了,如果你觉得我把徐浪写得太帅,不要怀疑,他给了我钱。

文/郑读

桌上的蛇肉火锅咕噜噜沸腾,徐浪捞起笊篱,我从中夹了颗小丸蘸豆瓣酱,丸子由蛇肉和猪肉手工捶打糅合而成,掺香菇和马蹄粒,汁水丰富,入口弹、紧实、清甜。三天前我们到潮州,专门挑野味店吃,这已是第三家。

蛇肉火锅,好吃!

何年说付璧安有个手下在潮州开养蛇场,“叫谢宁山。”我向每家野味店主打听,都不认识这个人。心想难道何年骗我们。徐浪跟店主碰杯问,“你家的蛇从哪拿的货?”

我们开车到店主说的养蛇场,场主说整个潮州就两家养蛇场,他的蛇最靓。徐浪接问另一家养蛇场的老板是不是谢宁山,“不是。”对方摇头,“宁山蛇场的蛇不卖野味店的,主要取毒供应药厂。”

谢宁山是汕头人,2011年3月,他在广州住处和人吸食冰毒,对方吸毒过量死亡,尸体放了好几天,发出臭味才被人发现,谢宁山因为容留他人吸毒罪,判了三年。2014年1月出狱。

我们来到潮州市饶平县汕汾路附近的宁山蛇类养殖基地,暗中观察了两天,确定了谢宁山本人:卷发,国字脸,粗眉,戴一黑框眼镜,身高一米六五左右,开一辆黑色大众,每天早上七点半到蛇场,中午十二点左右回趟家,下午两点回蛇场待到晚上九点。

蛇场

他家在湘桥区的佳怡园,每天早上六点半,他会送一个小孩到附近的田中小学上学。

担心他知道我们长相,所以我俩行动很隐蔽。我在车内用相机拉近观察,从小孩胸前戴的校章知道他叫谢彬,读四年级四班。

除此之外,没看到其他人出入。等谢宁山离开,我们下车。

佳怡园住着很多外地人,人员复杂,大部分住户索性搬离,把房子交给中介。

小区楼道是声控灯,一晚谢宁山回家,我们看他停好车,进C幢,一分钟不到,五楼过道窗口亮灯。

我们坐电梯到五楼,每楼层分布四间房,在02室门前的鞋架上,只摆有一大一小两双拖鞋,我把风,徐浪从背包掏出隔墙听放门上,之后对我说,“里面有电视和人声。”

隔墙听,我现在有了更先进的设备

他拿出手机搜无线网,无意搜到附近有三个前缀为“Chaoju”的WiFi,02室的WiFi全称是“Chaoju-c502”,另外两个分别是“Chaoju-c601”和“Chaoju-c204”。

“中介公司会把出租房的WiFi加一样的前缀,去小区附近看看。”徐浪说。

等电梯时,楼道突然传来一声嚎叫,我吓了一跳,仔细听,是男声,声音从502发出来,突兀、尖利,奇怪的是,隔壁501的房内仍响着大人责骂小孩的声音,周围人对这喊声似乎并不在意,我们想一探究竟,嚎叫却停止。我看了时间,大概只持续了两分钟。

在小区外的街道,果真有家“潮居租房”的铺面,一短发女孩接待我们,我用潮汕话问佳怡园房源,她说里面有三套待租房,A幢两套,C幢一套。

“C幢五楼是不是有房?”我问女孩。

“在六楼,五楼那套租了。”

“能看看什么时候到期吗?我们比较信风水,快到期的话可以等,再加点租金也没问题。”

“我看看。”女孩打开电脑,也不避讳我们。我瞥到租客姓名就是谢宁山,住C幢502室,“抱歉,五楼的房子签了三年合同,要后年三月才到期。六楼那间朝向更好。我带你们去看看吧。”

女孩拿了钥匙,走在前头。看房期间我们拐弯抹角探听502人员情况,她说应该住了三人,“一个大人带着小孩来租房的。”

“另一个是妻子吧?”

“不是。”女孩摇头,“是个男的。”

“大人的父亲?”

“这个不太清楚。”女孩对我笑笑。

“我们今天提前过来看房,听到502有人喊叫。”我看向女孩,“好像出了什么事。”

女孩有点尴尬,“没事,之前有房客投诉过啦,每天上午,502里面的男人都会叫一阵,就一会儿,后来大家就见怪不怪了。跟主人也反映过,他说没事。”

谢宁山出狱后离开家乡,如今在潮州经营养蛇场,生活两点一线,我们观察好几天,一无所获。

叫谢彬的小孩是他儿子吗?房间嚎叫的男人又是谁?他的妻子在哪?必须先把他的家庭情况了解清楚,才好做下一步计划。

这几天我们大部分时间都待在车里,心中烦躁,徐浪扭转颈椎,发出咔咔响,“换个方式,查那个叫谢彬的小孩。”

“怎么查?”我灌了一口咖啡。

“今晚去他学校。”

我们等到凌晨两点,先后爬上墙边的榕树,沿着枝干跳进围墙内。眼前是一个大操场。

学校的操场围着铁丝网

四年级在教学楼四楼,学校的门锁构造简单,徐浪掏出两根铁丝,打开楼梯口的铁闸门,我们上楼进入办公室,“找四年级四班的作文本或日记本。”

小学四年级写东西,基本离不开写人写景和状物,小孩还没掌握虚构的技巧,因此多为纪实。

很多老师也会收取学生的日记本进行审阅、批改。

我们翻到了“谢彬”的作文本,快速浏览,在《我最思念的人》中,谢彬写到自己的妈妈一年前生病去世,他答应妈妈要听爸爸的话。

小时候写作文,我至少写过8次《一件难忘的小事》

在《眼镜叔叔的眼镜蛇》里,他写到因为爸爸离家多年,一开始见到他,觉得他只是一位戴眼镜的叔叔。有一次“叔叔”带他去蛇场,他看到了很多条没有戴眼镜的“眼镜蛇”。“眼镜叔叔跟我说他之前去环游世界了,他为我画了一张大大的世界地图,他还有一个爱好,喜欢表演和唱戏。”

在一篇日记里,谢彬写到妈妈和奶奶先后去世,爸爸决定到潮州开养蛇场,他不得不弃养他的小猫,离开家乡的小伙伴。

在最近一篇日记里,谢彬写到小叔是个坏人,经常气奶奶,拿她的钱,有几次还动手,他很讨厌小叔。去年小叔受了伤,爸爸把他接回家,坐在轮椅上,身上缠满了纱布,“爸爸跟我说,小叔玩火烧伤了自己。上周爸爸请蔡阿姨照顾他,但蔡阿姨昨天走了,爸爸说因为小叔的脸吓到了阿姨,爸爸没有办法,在家里放了一台电脑,在工厂一边工作一边照顾小叔。我替小叔感到可怜,他却对我傻笑,还经常流口水,我不那么讨厌他了。”

谢宁山的妻子一年前去世,房间内喊叫的男人是谢宁山的弟弟,从谢彬的描述看,他应该是烧伤后痴傻了。因为雇不到保姆,谢宁山在家里安监控照看弟弟。还好昨天没有贸然进屋。我把谢彬所有作文、日记都拍了下来。

隔天,等谢宁山开车离家,我们到502门前,敲两下门,里面的电视声依旧,但没人回应。

“从田中小学到汕汾路的养蛇基地,不算堵车,要一个小时才能到。谢宁山要到蛇场才能看家里的监控,在他开车这段时间,我们进去,半个小时内出来。”徐浪看了时间,早上六点五十,他快速打开门。

屋内开着空调制热,涌着一股浓浓的药味。经过一道狭窄的玄关,我侧身往客厅探望,先看到一台液晶电视,在放潮州台一档节目。接着看到茶几上背对着门放着台笔记本电脑,电脑屏幕对着不远处的躺椅,上面倚坐着一个人,见有人闯入,那人转过脸来,虽然已知他是个烧伤患者,但看到一副形似骷髅的面孔,还是让我吓了一跳。

电视旁边,还摆了一台监控

无发的头顶露出一块块红斑,红斑里面分泌黄澄澄的组织液。右耳萎缩,眼白通红泛光,双眼周围涂着如沥青一样的膏药。鼻梁歪曲,两个气孔朝天。他的嘴巴咧着,露出参差黄牙,口角处垂下粘涎,滴在胸前戴着的一块白布上。整个身躯绑着已经透黄的纱布,在纱布外,盖着一条薄毯。双手乌黑通红,右手的食中二指黏合在一起。腹部上捆着一个粉色的暖水袋。

他看到我们,脸颊面部肌肉拉伸,嘴裂得更大了。他对着我们笑,嘴里发出“呵呵”声。

我们避开摄像头对准的客厅。

在书房抽屉里,我们找到伤势鉴定书和保险合同。

谢宁山的弟弟叫谢远岭,1987年生,2014年4月21日晚上十点,在汕头欢畅KTV遭遇人为纵火,导致全身85%烧伤,经鉴定为重伤一级。保险合同里写着,虽然谢远岭在遇害三天前有吸食毒品的行为,但与火灾事故没有关联,保险公司理赔。

在谢彬的房间墙上,贴着一张四米长的手绘世界地图,地图下贴着好几张照片,其中一张去年八月的照片,谢宁山和儿子湿淋淋地站在游泳池前,谢宁山穿着一条绿色游泳裤,从他正面身躯上,没发现蝙蝠纹身。

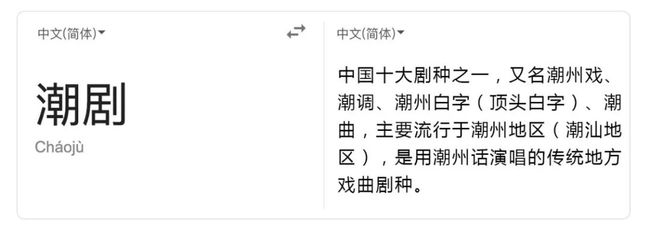

谢宁山的房间里放着一化妆台,台边的挂钩上吊着一些戏剧的头饰,走近看,周围墙边贴有多张潮剧的照片,从妆容和服饰上看多扮演花旦。我联想起谢彬的作文——“爸爸喜欢表演和唱戏”,没想到谢宁山还是个潮剧爱好者。墙上的挂历上,2015年2月11日这天被红笔圈了出来,旁边备注:揭阳榕城区港墘村潮剧小年演出。就是明天。

在房间的另一张桌子抽屉里,找到一本相册,记录谢宁山的成长历程,他小时候练过武,后来加入了兰花潮剧团,看样子也就十岁左右。在一些合照里,有某个人被剪掉,其中一张剧团大合照里,裁剪位置在第一排正中,据此猜测被剪掉的人应该是剧团的老师或领导。

我们正观察照片,突然炸起一声嚎叫,让我为之胆颤,联想起谢远岭每天上午的举动,才反应过来,受损的声带发出的声音,在外头听已足够刺耳,如今身处房内,被尖叫刺激耳膜,虽然声音很快消停,但我额头已渗出薄汗,我看了一眼徐浪,把相册小心合上,归原位,之后走出客厅,病人仍在“呵呵”地看着电视,徐浪走到门前看猫眼,跟我说,“撤!”

“还有一间房呢?”我打开往里看,墙角放着一张单人床,紫色床单上散放编织袋和盒子,不像有人住。

“估计是个杂物间。”徐浪看了一眼,“下次再说。”

“谢远岭吸毒。”走出小区,徐浪推测,“每天上午这样嚎,估计是毒瘾犯了。”

车里,我打开电脑搜“汕头欢畅KTV”的新闻。

这是我最喜欢的搜索引擎

“上个月我们去香港调查陈桦兴前,搜出他几个新闻,头条是他妻子和哥哥的命案,二条新闻是他在汕头的一家KTV发生火灾,致7人死亡,11人受伤。”我把屏幕转给徐浪看,“那家KTV就是欢畅KTV,谢远岭在那被烧伤的。”

“难道是骗保?”徐浪的第一反应跟我一样,“谢宁山给弟弟买高额保险,然后借事故拿赔偿金。”

“这样做的前提是,他必须知道那天有事故发生。”

“火灾是蝙蝠团伙里的人干的,再找个替罪羊现场烧死,把纵火罪推给死者。”

“感觉不那么简单。”我说,“犯罪者确有其人。”

新闻说,当天晚上有人在KTV过道洒汽油,点火,肇事者事先在身上淋汽油,也被烧死在现场。有逃生者说,肇事者在火中大喊“同归于尽”。

“你看这。”我把新闻拉到底,“经过调查,纵火者的犯罪动机很可能是报复社会。据他妻子证实,丈夫嫖娼感染艾滋病后,产生厌世情绪,最终酿出大祸。”

“艾滋病?”徐浪若有所思。

我展开何年留下的艾滋病患名单,从中发现KTV纵火者的名字。

“这是欢畅KTV的地址。”我打开两个页面,对比,“这是银都夜总会的地址。这两个地址一模一样。”

欢畅KTV的前身,就是银都夜总会。

2013年10月,银都夜总会爆发艾滋病丑闻停业,不久场所被陈桦兴收购,改造成欢畅KTV。2014年4月底,KTV就发生纵火案。

银都夜总会利用色情交易传播艾滋病,欠下一堆罪债。付璧安清楚,银都是个隐患,而一旦有艾滋病人想要实施报复,第一选择就是自己被感染的场所。

这是陈桦兴收购银都的原因,以欢畅KTV的新面貌重新开业,让无辜者鱼贯而入,为的是等待某个复仇者上门屠戮。这种谋篇布局的邪恶,让我滋生寒意。

“付璧安和陈桦兴知道欢畅KTV可能有艾滋病人报复,但纵火者跟蝙蝠组织无关,他什么时间犯罪属于偶然,也就是说,谢远岭的烧伤,可能真是个意外。”我说。

“看起来是意外,实际是预谋的犯罪。”徐浪纠正。

“好一招借刀杀人。”

“太闷了,先找个地方吃饭,慢慢琢磨。”徐浪启动车子,“你的地盘,你做主。”

“既然来潮州,”我提议,“试试鱼生吧。”

“我不喜欢吃鱼。”

“不只是鱼。”我说,“还有生蚝。”

我们开车到新洋路的老细鱼生。

鱼生讲究薄至透,由草鱼削去鱼皮,去骨晾干,切成薄片,放在圆竹篾上。我们点了鱼生和虾生拼盘,一盘北极贝,半打生蚝,两人份的海鲜粥。刚要吃,老板娘过来指点,夹一片鱼生放小碗里,加香菜、菜脯粒、洋葱、辣椒、金不换、萝卜丝等配料,再拌上一勺炸蒜香油,我用勺子舀进嘴里,嚼起来嫩脆爽滑。这里的海鲜粥不同砂锅粥,米汤分离,吃完鱼生再喝碗烫嘴的粥水,神清气爽。

海鲜粥

“难道谢宁山是因为弟弟的烧伤,认识了付璧安,被付洗脑纳入组织?”徐浪夹起一片北极贝轻蘸芥末。

“你看看这个。”我放大手机照片,“谢彬的作文簿不止一次提到奶奶跟他说, ‘你爸不该帮助阿岭。’11年他俩在广州打工,一起合租。这里的帮助,会不会是帮他弟顶罪啊。”

徐浪拿起一只生蚝,用筷子将蚝肉与汁水拨入口中,眼睛盯着手机屏,喉结上下滚动一下,“嗯,我也觉得吸毒这事跟谢宁山不搭。”

“吸毒过量死的那人,我查过他的学历,是汕头一所职高的学生,早上看谢远岭的档案,他也就读那所职高,两人曾是好朋友。”我说。

“俩人在房间内吸毒,朋友意外死亡,谢远岭求助他哥,谢宁山为了救他,把这个罪揽了,让弟弟离开广州。”徐浪又吞了一颗生蚝,“谢远岭被火烧成那个样子,如果有心要害他,有很多种办法。谢宁山却还把他安置在家照顾。我倾向他是爱他弟的。”

“如果谢宁山真替他弟顶了三年罪,不太可能会在出狱后陷害他,谢远岭被烧伤,谢宁山只会认为是个意外,并不清楚这是蝙蝠团伙预谋已久的犯罪。”我说,“跟他说弟弟被烧伤的真相,他会不会反过来帮助我们?”

“这是目前最稳妥的办法。”徐浪仰头把生蚝倒入口中,“如果说刀佬的软肋是黄金,那谢宁山的软肋应该就是他弟。”

傍晚七点,我们下了揭阳市老北河大桥,左拐进椟松路,用潮汕话跟路人打听,“哪里做大戏?”路人说的地方,车子进不去,我们下车随着人流,走过一道拱桥,来到一处埕地,正前方用竹子搭成一个戏棚,戏棚旁边挂着预告牌,戏台前放着一台方形音响。台前的红幕布垂落,戏还没开始,但已有很多老人坐在台下等着。预告显示,今晚的戏是《闹钗》。

我们站在路灯阴影处,等待潮剧开场,等待谢宁山上台。

戏棚

随着一声大鼓声,幕布缓缓拉开,台上花脸人物陆续登场。我们看了一个多小时,以身高和声音条件筛,最后也没把握哪个演员是谢宁山扮演。落幕后,我们往棚后走,一台木阶搭在棚下,进入后台,一些人看向我们,但也没阻止。我用潮汕话打听谢宁山,对方指向坐在妆台前卸妆的粉衣花旦,出乎我们意料,因表演时他发出的是纯正的女唱腔,加之妆容和仪态极妩媚,一开始我们就没把他当做男人看。

脚步声踏在木板上,发出“吱呀”的声响,我们走到他背后。

感到背后有人,已卸下半面妆的谢宁山看向镜面,头不动,眼珠上睁,又下移,继续卸妆。缓缓道,“请问有什么事?”声音下沉,厚重,与刚才的唱腔迥异。

“想跟你聊聊。”徐浪说。

“我们好像不认识。”对方把剩下的半面妆擦掉,露出面孔。

“我们想跟你说说你弟的事。”徐浪说。

“哦?”对方从椅子上站起,我后移半步,“我弟没什么事可说的。”

“付璧安呢?”徐浪说。

谢宁山脱衣的动作停顿几秒,之后把粉色戏服脱下,自顾挂在妆台旁边的衣钩上,又把白色内衬脱下,露出精瘦的后背,我上下看了他的后身,并没有蝙蝠纹身。

“一起吃个夜宵吧。”他从衣架上拿下自己衣物,慢慢穿上,之后跟同事告别,走出戏棚。

戏服

我们走入巷内一家肠粉摊前,各点了一条肠粉和一盅炖汤。

在板凳上坐下,谢宁山问,你们怎么找到我的?除了翻他儿子作文簿和潜入他家搜查,其余徐浪如实说道。

“既然你们知道我跟付璧安是一伙,还敢来找我?就不怕有危险?”谢宁山问。

“我们认为你是被利用了。”徐浪答。

“哦?”谢宁山停筷,“怎么说?”

“你弟弟重度烧伤,是付璧安的预谋犯罪。”

“这不可能。”

“这是我们早上去汕头调查的欢畅KTV纵火者资料,他是汕头一家烟花厂老板,13年间频繁出入银都夜总会,后来甚至包养其中一位小姐,感染了艾滋病,去年4月萌生报复念头,但此时的银都夜总会,已经被付璧安改成欢畅KTV,你弟和其余17位受害者,都是付璧安借纵火者之手犯罪的对象,并不是意外。”徐浪把调查资料打印出来,从包内拿给谢宁山看,“这都是事实,不信你可以去验证。”

打印好的调查资料

“付璧安事前并不知道,银都夜总会出了这样的艾滋病事故。”谢宁山表情严肃,“就算知道,艾滋病患者的报复行为也是不可控的,他不可能预见得到。”

“他能预见到,因为银都夜总会爆发的艾滋病事故,就是他让何年传播的。如今再把停业的银都收购,改造成同类型场所,加以诱导,激发出艾滋病人的报复念头我想不难办到。这是他一手策划的犯罪链条,你弟弟是他害的。”徐浪再把名单放在桌面上,“这是付璧安托何年整理的艾滋病患名单,里面的人没有一个是意外感染的。”

“这不可能。”谢宁山右脸颊肌肉微抖,“我不相信。”

“谢先生,我们这次找你,是经过事前调查的,虽然你与付璧安是一伙,但我们从一些侧面渠道得知,你待人友善,孝敬父母,三年前,甚至为弟弟戴罪入狱。”我说,“付璧安利用了你。”

“付璧安为什么这样做?”谢宁山问。

很难想象作为蝙蝠教徒之一,会问出这种局外人的问题。但看他的样子,并不像假装。“你不是他的手下吗?”我问。

“我确实替他办事。因为他付我酬劳。”谢宁山说,“你们说纵火案是他一手策划,搬石头砸自己脚的事,我想不通。”

“他创办了蝙蝠邪教,召集像你这样有入狱经历的人,不为别的,就是为给这个世界添乱,让更多无辜者死亡,”徐浪说,“魔鬼的志向,不就是把人间变成地狱吗?他们犯罪没有动机。”

“那这样说,你们是天使咯?”谢宁山面露揶揄。

“我们找他,只是因为他惹了我们,他对我们是个隐患,就这么简单。”徐浪直言。

“我喜欢你这个回答。”谢宁山说,“我的家人是我的生命,如果我弟弟的烧伤真的是他们预谋的,我一定追究到底。但在我相信你们之前,你们必须拿出更有力的证据。”

“我们会的。”徐浪看着谢宁山,“只要你把付璧安的下落告诉我们。”

谢宁山点烟,深吸一口,并不吐出,烟雾从半开的口中升腾。

一分钟之后说,“我可以告诉你们,付璧安的地方只有我知道,万一被他察觉,他一定知道是我搞的鬼,我付出代价没问题,但我不能拿我弟弟和儿子冒险。你们去找他之前,必须答应我一件事,把我弟弟接到安全的地方,儿子有学业牵扯,我自己来处理。”

徐浪点头。

“后天早上九点,你们来我住处,湘桥区佳怡园C幢502,保险起见,我们不要碰面,我会给你们留门,并告诉小区的保安,你们是来接我弟的医护人员。我在小区后门空地给你们留辆贴红十字的白色丰田,车门没锁,里面准备两套护工制服,你们穿上,戴上口罩和头罩。

你们把我弟放在后座,躺椅折叠放在后备箱。切记开车小心点,走高速到汕头,我弟受不了颠簸。还有,烧伤之后他精神出了问题,难以面对这个现实,你们不要直视他,不然久了他会认为自己是怪物,变得很烦躁。为了事后败露有回旋余地,我会在躺椅下安装一个定位器,你们假装不知。到时我会在客厅的茶几上留汇合地点的纸条,我们在那个地点汇合,再作下一步打算。”谢宁山说,“我弟和儿子安置好后,我自会告诉你们付璧安的地址。”

“没问题。”徐浪说。

“既然你对我们有所求,我也有一些问题想请教。”我问,“你是最后一个加入蝙蝠邪教的成员,对付璧安的犯罪意图了解不深,但前面几位资历老的成员都没法接触到付璧安,为何你却可以?”

“因为我的工作就是帮付璧安养蛇。”谢宁山直言不讳,“每个季度我会亲自运送一批蛇毒到香港码头,每次都是他来接洽。”

下蛇毒

“蛇毒的用途是什么?”我问。

谢宁山摇摇头。

“能说说他是怎么说服你加入的吗?”我很好奇付璧安的洗脑能力。

“不能说是说服。”谢宁山说道,“去年我妻子和母亲去世,弟弟烧伤后,我万念俱灰,我一生没做坏事,命运这样待我,我非常不甘,作为伤者家属,我接触到了付璧安,他向我承诺会帮我治好我弟。看我落魄,又接济我去潮州帮他养蛇,付我酬劳,时不时会交代一些事给我做。希望他真如你们所说利用了我,不然我不会放过你们。”

“最后一个问题。”我问,“当初既然决定为你弟顶罪,为什么不自首,却等到尸体发出味道被人察觉?”

“因为要确保我弟体内的毒品全部代谢完,这样我的顶罪才有效。”

两天后早上,我们去佳怡园后门,找到那辆白色丰田,车窗贴黑膜,在两个前车门处,各贴着一个红十字标。我们进车内,按照指示,穿上制服,九点准时上楼。

502开着一条缝,电视节目的潮语声和膏药味充斥整间房。监控电脑这次被合上。谢远岭转头看我们,又看电视,发出“呵呵”声。与第一次见时不同,他身上换了新纱布,头顶的伤口涂抹红药膏,双眼周围仍是一片黑,鼻子部位连同双耳被纱布缠绕,在鼻孔部位开了透气口,嘴巴咧着,口水滴在胸前的白布上。腹部上放着一个粉色的卡通暖水袋。谢宁山在茶几上留了一个汕头酒店的地址,以及一些简单护理的事项。

暖水袋由尼龙粘扣贴合在谢远岭身后,徐浪用剪刀剪下袋子,小心翼翼将暖水袋捧到附近石阶上,看暖水袋离身,病人惶恐神情平复。

徐浪看了我一眼,我吞了一口口水,点头,他拿出一把小刀,沿着袋子边缘轻轻割开,从中抽出暖水袋,在暖水袋底下,我发现了一个装满白色粉末的鼓囊囊的密封袋,不是炸药,我松了一口气。

密封袋

徐浪掂了掂袋子,打开封口闻,“是海洛因,二两(100克)左右。”

我拍了车牌照片找熟人查询,证实这是一辆失窃车。

没想到整个事情是谢宁山策划的阴谋。他用自己的弟弟作饵,消除我们的戒心。然后在病人身上藏毒,以弟弟怕颠簸为由,让我们走高速。

2013年12月29日,“雷霆扫毒”行动对广东陆丰博社村实施大清剿,打掉18个特大制贩毒团伙,共抓捕近200人,缴获制毒原料过百吨。潜逃的犯罪分子向周边村落扩散,2015农历年将至,各交通要道自然成为警方重点关注对象。我们开着赃车,车上躺着一位缠满绷带的病人,完全是自投罗网。运输海洛因五十克以上即可判处死刑,我们只会被当做利用无行动能力的病人运毒的罪犯,在目前“谈毒色变”的形势下,不可能有好下场。而谢远岭事后会完好无损地回到自己哥哥身边——谢宁山只需交代,我们趁他不在,挟持了自己的弟弟。

徐浪停车的地点再往前两百米,就是甬莞高速的入口,我都能想象两分钟后,车子被警察拦下的画面。

原来借刀杀人,并不是付璧安的专属。

前面就是甬莞高速

▼

大家好,我是郑读。

这期的狗仔夜行,结束了。

日光之下无新事,所有超出想象的故事都发生在阴影中。

写作的时候,我尽力复原当初的故事,但因为记忆有误差,《狗仔夜行》难免有一些虚构的成分,如果你感觉到惊险,不要怀疑,这些故事曾经发生,并且正在、即将发生。

下周三,我们再见。

长按扫描二维码

赞赏我

别犹豫

▼

世界从未如此神秘

●

We Promise

We Are Original

本文属于虚构,文中图片视频均来自网络,与内容无关。

未经授权 禁止转载