有个捷克人,申请移民签证,官员问:

“你打算到哪里去?”

“哪儿都行。”

官员给了他一个地球仪:

“自己挑吧!”

他看了看,慢慢转了转,对官员道:

“你还有没有别的地球仪?”

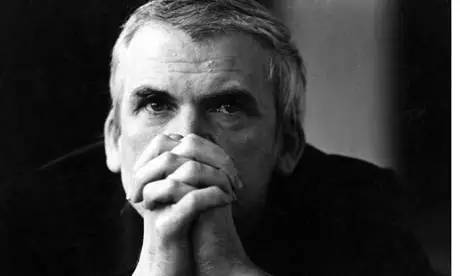

1978年,捷克的灵魂作家米兰·昆德拉,决心带着妻子前往法国。这段旅程,被木心称作“头也不回地背离五万五千平方英里蝙蝠形故土的弃而不顾”,在更为通俗的说法里,这也被叫做“流亡”或者“放逐”。无论是哪一种表述,都丝毫不能掩饰“一个永远异乡人的尴尬”。

米兰·昆德拉(Milan Kundera),小说家,出生于捷克斯洛伐克布尔诺,代表作品《不能承受的生命之轻》《生活在别处》《玩笑》。

“逃到法文里,宛如躲入僻静的修道院里。就让我们把纪德的拒绝当成某种高贵的做法,为的是保护一个异乡人不容侵犯的孤独:一个永远的异乡人。”

——昆德拉《相遇》

1968年,那场由捷克作家发起的“带有人性面孔社会主义”的民主运动——“布拉格之春”轰然结束后,“针对知识分子新一轮的清算”随之而来。作家们失去了原有的特权和安稳生活,沦为底层,作品更加不能公开发表,毕竟在极权统治者看来,“任何一种精神生活最终都导致对自由的向往”。一时间《玩笑》被列为禁书。

这部昆德拉写作生涯中的第一次出版的小说,讲述青年知识分子路德维克因为与女友开了个玩笑,被朋友泽马内克陷害,送入苦役营。归来后他为了报复泽马内克设计勾引其妻海伦娜。计划成功后,他才发现:泽马内克早想抛弃妻子,他的报复成了一个毫无作用的“玩笑”。“这首关于灵与肉分裂的伤感的二重奏”散发出的批判精神与当时官方的意识形态大相径庭,所以昆德拉不抱太大希望地将写好的《玩笑》寄给了出版社,没想到杳无音信是两年之后,也就是在1967年,《玩笑》竟然问世了,而且没有受到任何审查。连昆德拉本人都不敢相信。

▲苏联军队的坦克驶入布拉格

《玩笑》出版后,引起了巨大反响,连出三版,达到几十万册,很快便被抢购一空。在很长一段时间里,它一直名列畅销书排行榜榜首。评论界将它当做二十世纪六十年代捷克斯洛伐克的重大文化事件,甚至称它唤起了整个民族的觉悟。

可苏联军队的坦克让这一切化为泡影,昆德拉被开除党籍,在电影学院的教职也被解除,他的作品从所有的书店和公共图书馆消失,同时还被禁止发表任何作品。

▲布拉格广场上随处可见的抗议者

昆德拉没能像他的“战友”哈维尔、瓦楚利克、克里玛一样在苏联封锁下坚持地下写作,在1975年,便与妻子去往法国巴黎,定居在那里并且加入法国国籍。自此,几乎不再回到过家乡。

在东欧大地上,流亡一度是作家的一门技术活。流亡与极权共生,极权存在,流亡便存在——尔仁尼琴、纳博科夫、布罗茨基、米沃什、昆德拉、史沃克莱茨基、卡达莱、贡布罗维奇和赫塔·米勒等在内的一大批东欧作家共同的命运都指向了“流亡”一词。对于作家而言流亡必然会带来语言的尴尬——如若坚持母语写作,受众便会越来越少,但要掌握新的语音,并且用之写作,绝非易事。克服这种尴尬对昆德拉来说似乎没有那么的艰难,就如同他的“弃之不顾”一样,他对现实和形势的审时度势有一种共通的“聪明”。

昆德拉,他这样的作家,一旦发现自己生活在国外,就会很现实地决定,最好不要装着生活在国内,于是会为自己设计出一个“不是与旧的复杂情形相一致,而是与新的复杂情形相一致的文学策略”。

——菲利普·罗斯

▲年轻时的昆德拉与妻子

昆德拉从不掩饰自己对法国的迷恋。在他的心目中,法国始终是欧洲文化的中心,是他的精神家园。他对法国作家拉伯雷和狄德罗向来推崇备至,称赞他们“在小说形式方面是所有时代最了不起的实验者”,因为“他们发现了小说形式的幽默”。

移居法国后,他很快便成为法国读者最喜爱的外国作家之一。以苏联军队入侵捷克斯洛伐克为时代背景的小说作品《笑忘录》《不能承受的生命之轻》孕育而生。前者作品如旅行的几个不同阶段一样讲述着捷克不同阶层知识分子的多舛命运。而后者则成为了昆德拉最负盛名的作品——小说描写了托马斯与特丽莎、萨丽娜之间的感情生活,但它不是一个男人和两个女人的三角性爱故事,它是一部哲理小说,小说从“永恒轮回”的讨论开始,把读者带入了对一系列问题的思考中,比如轻与重、灵与肉。

听修理工讲,米雷克才知道:俄国军队入侵波希米亚,占领这个国家并四处发号施令,这对于她来说是非同寻常的生活即将开始的一个信号。看到地位比她高的人(可全世界的人都比她高),只要有一点儿举报,就被剥夺了他们的权力、地位、工作,甚至生计都成了问题,这让她兴奋不已。于是,她也开始告密了。

”可是她为什么还是当她的门卫呢?她还没有得到提升吗?”

修理工笑了:”她从一数到十都不会。他们为她找不到其他的位置。他们只能再次确认她告密的权利。对她来说,这就是提升!“

——《笑忘录》

直到1990年《不朽》出版。这部作品中,捷克背景完全消失了,取而代之的是浓浓的法国情怀。法国及世界各地的读者热情地肯定了昆德拉的这一新变化,昆德拉大受鼓舞,同时又感到意犹未尽。五年后,即1995年又推出了《缓慢》。这一回,作者不仅以法国为背景,而且直接用法文写出。这是他用法文创作的第一部小说。

捷克语词义的变动性、不确定性,被昆德拉视为无法表达自己美学观的完美载体。而法语则是那种具高度辨析力、词意传递准确的文字。法国的批评家也抓住这样的机会认为昆德拉并不能很好地把握法国生活的题材——《星期日报》周刊的评论员这样评论:“或许他在共产主义体制下社会反抗作家的形象对我们更具魅力……今天的昆德拉,如他所愿,成了法国作家。但他所写的,与我们太过雷同。他是法国人,直至让我们厌倦。”

就算在捷克国内,批评声也不绝于耳,国内批评家对昆德拉十分憎恶,因为当昆德拉获得最高世界声誉的时候,捷克斯洛伐克的文化正处于和极权体系作艰苦斗争之中。当国内的知识分子和流亡的知识分子在这场斗争中协同作战,经历各种各样的艰辛时,昆德拉却远在巴黎过着安逸富足的生活。

评论家米兰·雍克曼在其“昆德拉的荒谬”一文中痛斥昆德拉受低级的商业行为驱使,恶意歪曲描绘捷克斯洛伐克的社会现实。原因再明显不过了,小说中那些受迫害的知识分子穷困潦倒,在不得不依靠擦窗度日时,却屡屡遭遇“艳福”,流连于女人卧室,“床上的事”被渲染成他们生活的主要乐趣。

最沉重的负担同时也是一种生活最为充实的象征。负担越沉,我们的生活也就贴近大地,越趋近真切和实在。相反,完全没有负担,人变得比大气还轻,会高高地飞起,离别大地亦即离别真实的生活。他将变得似真非真,运动自由而毫无意义。

那么我们将选择什么呢?沉重还是轻松?

——《生命中不能承受之轻》

面对各界的批评声,昆德拉并没有背负太多,他选择一笑置之,用作品回击质疑。紧随《缓慢》之后,昆德拉完成了自己“遗忘三部曲”的后两部——《身份》《无知》。所谓“遗忘”,指的是他的作品逐渐淡化了政治和性而哲思的倾向更为明显。不停的创作使昆德拉在世界范围内获得了更多的声誉,多次获得国际文学奖,并多次被提名为诺贝尔文学奖的候选人,逐渐掀起了一阵世界性的“昆德拉热”。

这阵热潮在1990年初席卷中国。那时的中国开始转型,经济上所始倡导市场经济,文学中开始思索商业文明与城市化文学,思想界有意逃离了1980年代乌托邦式的理想,转而进入一种理性、克制的自省。当时王朔的痞子文学、王蒙提出的“躲避崇高”正是社会上所弥漫一种政治冷谈症和精神疲惫下反英雄的反映。

而昆德拉作品中对英雄概念的消解、反讽和对虚妄意义追求的解构如同思想之镜,正符合当时中国读者的需要。于是昆德拉的标签式名言“人类一思索,上帝就发笑”风行一时,他许多作品的译本也在中国陆续出版,“轻”、“慢”、“刻奇(媚俗)”等,成为当时的流行词,被用于对中国社会风尚的描述。

昆德拉的语言特别是用法语创作的作品语言都非常简单。一个法语系三年级学生基本上都能毫无困难地阅读他的作品,他的词汇是很简单,但在语言背后的涵义,理解起来非常难,简单是建立在接近本质深刻之上的。昆德拉语言的简单是刻意和策略性的,降低语言在创作中的影响力,尽管简单却十分精准。当然被法国人批评说他的法语不够好。

——昆德拉国语版两位译者许钧、尉迟秀

世界上有一批作家,他们在本国并不太受重视和欢迎,但通过翻译在其他一些国家受到很高的礼遇,昆德拉就是其中的代表,他在其他国家比如中国获得的殊荣就远高于他在法国和捷克的地位,“他写的作品具有世界性、普适性,越翻译,越能被人接受欣赏。”梁文道说。

有外国读者去到米兰·昆德拉的故乡布尔诺探访时,就与这种“尴尬”不期而遇。这座都市里有莫扎特的塑像,有奥古斯汀修道院,有孟德尔博物馆,有现代主义大师卡夫卡,塑造了好兵帅克的哈谢克,传奇的捷克前总统哈维尔,但惟独找不到与昆德拉丝毫有关系的存在。甚至询问路人关于米兰·昆德拉的旧居在哪儿?得到的回答竟是:“你说的是那个、那个……作家,可是,不知道啊。”

翻阅捷克的文学史才骤然发现,当时的捷克斯洛伐克长期禁止发行米兰·昆德拉的作品,即使后来解禁了,米兰·昆德拉这个“记仇”的人,依然不授权自己的小说在捷克发行。《生命中不能承受之轻》直到2006年才在捷克出版,这时已是此书问世22年之后。甚至比中国国内由韩少功从英文转译的《生命中不能承受之轻》还要晚了18年。

“一个永远的异乡人。”昆德拉说这句话的时候一定想到了自己。这是昆德拉的尴尬,一个流亡者的尴尬,他已不是捷克作家,也不会是法国作家,他只能生活在别处。

昆德拉是不孤独的。带根流浪人,精神世界的漂泊者,在航程中前前后后总有所遇合。一个地球仪也够了。

——木心《哥伦比亚的倒影》