一

1683年,哈雷、胡克(胡克定律的发现者)和雷恩(天文学家)在伦敦吃饭,突然间谈话内容转向天体运动,讨论起行星运动轨迹的话题。哈雷对这个问题深深地着了迷。

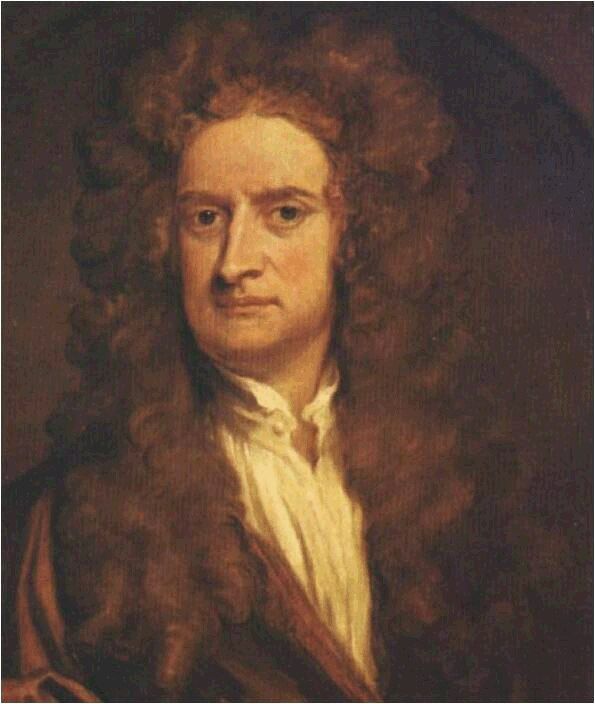

1684年,哈雷自行前往剑桥大学,拜访已成名的数学教授艾萨克•牛顿。哈雷请教道:“要是太阳的引力与行星离太阳距离的平方成反比,行星运行的曲线会是什么样的?牛顿不假思索地答道:“椭圆。"瞠目结舌的哈雷问道:“您是怎么知道的呢?"牛顿说:“计算出来的。

哈雷提出要看一看计算材料。但牛顿无论如何也找不到了。在哈雷敦促之下,牛顿答应再算一遍,接下来的两年时间,牛顿闭门不出,精心思考,涂涂画画,扩大了对天体学的研究。

1687年,44岁的牛顿发表了宏篇巨著《自然哲学的数学原理》,他用几个简明的公式破解了宇宙中万物运行的规律,把欧几里得通过逻辑推理建立起的方法论扩展到自然科学领域,把托勒密用机械运动模型描述天体的规律,扩展到世界任何规律的描述。这是人类掌握的第一个完整的科学的宇宙论和科学理论体系。

1727年,牛顿去世,当时的英国诗人亚历山大•普博,给他写了一段很有名的墓志铭:“自然和自然的规律隐藏在茫茫黑夜之中,上帝说:让牛顿降生吧!于是一片光明。”

为什么牛顿这么牛?在牛顿之前,人类对自己能否认识自然缺乏信心,比如苹果为什么会落地,日月星辰为什么升起又落下,在当时是无法被人认识。中国人讲,天地不仁,以万物为趋狗;西方人讲,上帝有愤怒之鞭。人类对自然充满了恐惧和迷信。

牛顿的发现,给人类带来了从未有过的自信,原来我们生活在一个可以用数学来推算的精密系统中,一切都是有规律可循的。牛顿是第一个叩开规律大门的人,他让后来者看到,对规律的追索可以帮助人类控制自然,可以不断获得进步,这是一件可能的事。

后来人将牛顿的方法论概括为机械思维,其核心思想是①世界变化的规律是确定的;②规律不仅是可以被认识的,而且可以用简单的规律或语言描述清楚;③规律应该是放之四海而皆准,可以应用到各种未知的领域指导实践。

机械思维更广泛的影响力是指导人们行为的一种准则,其核心思想可以概括为因果性和可预测性。有其因必有其果,要想让结果被人们接受,就必须知道原因。利用这个方法论,西方社会可谓无往不利,搞出了很多新发明新创造。

二

牛顿《原理》巨著出版前109年,东方也有一本被李约瑟称之为“明代最伟大的科学成就”的著作完成,它就是李时珍的《本草纲目》。此时李时珍已经61岁,为了这一刻,他足足准备了27年。

李时珍生于医学世家,祖父和父亲都是医生。他14岁考取秀才,但17岁、20岁、23岁,三次参加乡试,都没考中举人,从此便决心放弃科举仕途,专心研究医药学。他一边寻访名家、拜师学艺,一边行医实践、积累经验。

1559年,有人推荐李时珍到太医院任职,使得他有机会通览皇家所藏医书,抄录了海量的药藏名录、施药典例和古方偏方秘方,研究鉴别全国各地的药材,获得了大量民间的本草信息,看到了很多平时难以见到的药物标本,大大丰富了他的写作素材。

《本草纲目》全书约190万字,共52卷,分为16部60类,共收药物1892种,插图1165幅,药方11096则,集我国16世纪之前医药学研究之大成,被誉为东方医药巨典。

1603年以后,《本草纲目》在国内翻刻几十次,有50多个版本,在国外翻译成拉丁、法、日、德、英、俄、朝鲜等文字,仅日本就先后出现了11种翻刻本,40多种改写教材和研究本,影响力撒遍全世界。

与牛顿的机械思维不同,李时珍写作《本草纲目》,依靠的是大量的前人积累、历史经验和自己的方法总结,只有是什么,没有为什么;只有不求甚解的相关性,没有因为所以的因果性。知道药物有效,但背后的原理规律是什么,不是很清楚,也没有深入研究。

没有可靠的因果性作支撑,有些一本正经的相关性就会经不起检验,甚至看起来像是笑话。李时珍收集了很多奇怪的偏方,例如,妇人血崩,用老母猪粪烧灰,酒服三钱治之;人尿床,用以热饭一盏,倾尿床处,拌与食治之,勿令病者知。这些看着莫名其妙又很是搞笑的方子,当时却走进了一本煌煌巨著。

事实上,我国很多历史科技成就都是这样创造出来的。我国古代科技辉煌灿烂,在天文历法、农业等几乎各个方面都领先世界,我们发明了很多技术,但这几乎都是凭借经验和偶然得到的成果,很多技术都处于科学实验和经验现象记录阶段,没有形成完整的科学理论和体系。

三

鸦片战争,两种文明的方法论相遇,首先较量的是军事领域,大清朝一触即溃,一败再败。当时,清朝与英国的火药处于同一发展阶段,皆为黑色有烟火药,其主要成分是硝、硫、炭。然而,1825年歇夫列里提出黑色火药的最佳反应方程式:2KNO3+3C+S=K2S+N2+3CO2,并形成最佳火药配方。英国按照这一方程式,配制了枪用发射火药(硝75%、硫10%、炭15%)和炮用发射火药(硝78%、硫8%、炭14%),这两种配方确定为标准的火药配方,威力很大。

清朝的火药发展,主要凭借经验的层积,鲜有理论上的层层揭示,清军制造的火药仍是数百年不变的配方(硝80%、硫10%、炭10%),含硝量过高,容易吸潮,不便存贮,爆炸效力低,与英军交战远不能敌。这是典型的中西技术对比。

鸦片战争开启了中华民族的百年屈辱史,列强的先进军事力量、科学技术、政治制度、思想观念不断冲刷着古老的中华文化,我们开始怀疑、继而反思,并大声疾呼、发动改革、奋力图强,你方唱罢我登场,改制度翻来覆去终定一统,改思想兜兜转转还未完成。

柏杨的《丑陋的中国人》,楚渔的《中国人的思维批判》,都是批评我们的传统思维观念。大胆假设小心求证的科学思维、有几分证据讲几分话的求是精神,智者还在大声疾呼,人们还在孜孜以求。随着时代发展、技术进步,基于因果关系的机械思维,已成为社会主流,这是值得庆祝的进步。

那种知其然不知其所以然的,利用相关性研究问题的方法,早已成为众矢之的,人人喊打。为什么中医始终存在巨大的争议,就是因为中医原理无法纳入机械思维,无法用因果性来解释,我很喜欢的罗胖和万维刚都以此反对中医,感觉他们对此很是痛心疾首。中医强调整体性相关性,反对头疼医头、脚疼医脚,机械思维认为就应该是这样呀,因为头疼,所以就要医头;因为脚疼,所以就要医脚。

四

不过,这个世界不绝对,凡事都有例外。这个世界,也有因果性解决不了的问题。进入到信息时代,机械思维的局限性也越来越明显了。

简单的系统、一般的问题,因果性好找,机械思维的方法论好用,可以用简单的规律和语言描述清楚,但是,一旦涉及到比宇宙系统更复杂的人体系统、社会系统和微观粒子领域,我们会发现,原来这个世界原来是有不确定性和不可知性,有因果关系解释不了的东西,上帝原来也在偷偷掷骰子。

真实的世界,是一张互相关联、相互影响的关系之网,许多因素互为因果,多个原因共同作用形成一个结果,一个原因形成分叉造就多个结果,你影响我,我也影响你,牵一发而动全身。在社会领域、生态系统,我们几乎不可能像在数学、物理领域那样,找到一个简洁的规则,可以从一个原因推导出一个结论来。

有些因果可知,但中间的变量实在太多,我们人类的计算能力达不到,比如计算骰子落地时的朝面问题;有些问题,对我们人类来说本身就不可知,比如观测电子运动速度和位置的问题。总之,世界上有很多事情,是难以用明确的公式或者规则来表示的。

五

近年来人工智能飞速发展,大数据建设如火如荼,人们忽然发现,即使不知道原因,也可以从大量数据中直接找到答案。比如说,大数据的统计结果显示,在咖啡评论和销售网站上放信用卡和房贷的广告,搭配的效果非常好,为什么会这样?完全让人摸不着头脑。

我们愿不愿意接受这种找不出原因的答案呢,从那种单纯追求因果关系的机械思维跳出来呢?

前段时间《我不是药神》热播,引起议论纷纷,为什么有效的新药价格会这么昂贵呢?原因就在于现在的药品研制机制,通常需要分析疾病产生的原因,寻找能够消除这种原因的物质,然后合成新药,这是一个非常漫长的过程,而且费用非常高。七八年前研制一种处方药,已经需要花费十年以上的时间,投入10亿美元的科研经费,如今时间和费用成本都进一步提高。如果不能在专利有效期内赚回数十亿美元的成本,就不会有公司愿意投钱研制新药了。

但是利用大数据,就可以改变这种新药研制的机制。比如,美国一共只有5000多种处方药,人类会得的疾病大约有1万种,如果将每一种药和每一种疾病进行配对,就会发现一些意外的惊喜。斯坦福大学医学院发现,原来用于治疗心脏病的某种药物,对治疗某种胃病特别有效。虽然为了证实这一点,需要做相应的临床实验,但是这样找到治疗胃病的药,只需要花费三年时间,成本也只有1亿美元。

这种方法,依靠的并非是因果关系,而是一种强关联关系,至于为什么有效,接下来的研究,实际上就是反过来寻找原因,这种先有结果,再反推原因的做法,和过去通过因果关系推导结果的做法截然相反。

吴军在《智能时代》一书中强调,“在无法确定因果关系时,数据为我们提供了解决问题的新方法,数据中所包含的信息可以帮助我们消除不确定性,而数据之间的相关性,在某种程度上可以取代原来的因果关系,帮助我们得到我们想知道的答案,这便是大数据思维的核心。”“大数据思维和原有机械思维并非完全对立,它更多的是,对后者的补充。”

那么,李时珍在五百年前的经验积累,中国人民在五千年间的实践检验,是不是也是一种尚待开发的大数据呢?只是由于人类认知、实践、记录方面的能力局限,中医那些相关性的原始数据积累,体量还不够大,验证还不够准确,保存还不够完备,所以,它不是很好用,它出现了很多谬误。

但是,它一定是存在那种不为人知的中医药和治病救人之间的强关联性,只要我们能够用信息时代的手段持续发展完善,并用牛顿的因果思维来解释和升级,中医药一定能够焕发新的光彩,而绝不是某些人嘴里的狗的屁。