导言:近日秦陵博物院透露,在秦陵外城西侧陵区进行了调查与勘探,其中一座墓葬中出土了目前国内所见最早的单体双峰金骆驼。骆驼与天马是汉代丝路的象征,那么如果骆驼出现在秦始皇陵中,又透露出怎样的信息?

(一)双峰驼—巴克特里亚

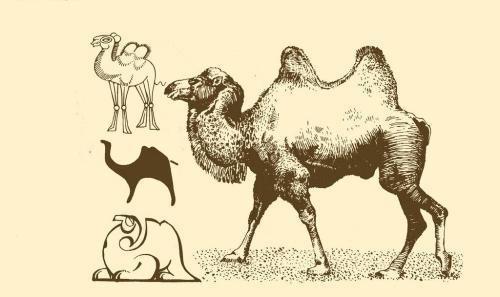

关于骆驼,人们习惯将之称为“沙漠之舟”,单从体型上划分,有单峰驼(C. dromedarius)和双峰驼(Camelus bactrianus)两种。两者的区别显而易见:

单峰驼比较高大,四肢修长,善于奔跑,既能运货,也可驮人;而双峰驼则四肢粗短,但相比于完全生活在干热沙漠的单峰骆驼,双峰驼适应环境多样性的能力更加优越:可以是塔里木的流沙、祁连山的积雪、伊朗高原的荒漠,以及西亚爱琴海的风。

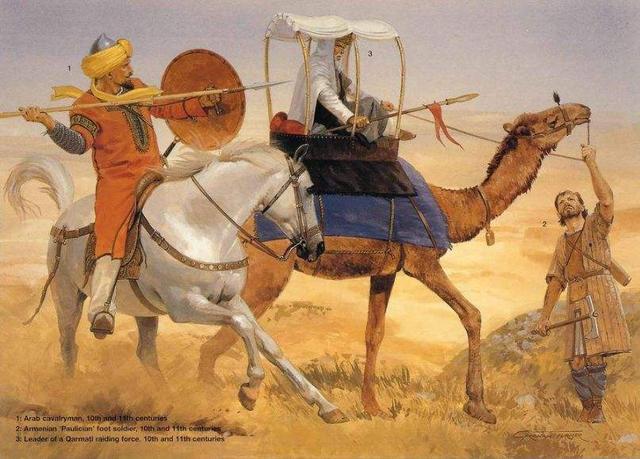

正因如此,在东西文化交流的历史上,双峰骆驼其实不像单峰骆驼那样发挥过重要的军事作用。它的速度虽然欠佳,但优势在于耐力与负重,因此随行的人多为商旅和使者,而不是骑兵。

如此一来,几乎是双峰驼的坚韧与贡献,承载了欧亚大陆的人类文明——波斯、印度、希腊、大月氏、匈奴、突厥、回纥、蒙古,乃至于古代中国,在漫天黄沙之中留下阵阵驼铃之声。

而我们本文的主角——双峰驼(Camelus bactrianus)又叫做“巴克特里亚骆驼”,实际上它的拉丁学名已经告诉我们:这种骆驼的老家是巴克特里亚,即今天的阿富汗东北部地区,中国古称“大夏”。

虽然这一地区东有帕米尔高原、南有被称为“大雪山”的兴都库什山,西为地市相对平缓的伊朗高原,北有阿姆河,形成了一个相对独立的地理单元,但是这一地区却真正成为了古代“文明的十字路口”,在它的四周不断接受着中西方各种文明的浸润与冲击。

中亚地区驯化双峰驼的历史,可追溯到距今4500年。在公元前6至5世纪波斯帝国的礼仪之宫——波斯波利斯巨大台阶上的浮雕上,就雕刻有脖子带铃铛的双峰驼,据说这正是表现当时的大夏人向波斯国王进贡时的场景。

而骆驼,在中亚粟特人眼中一直都是神祇式一般存在的动物,甚至被崇奉为军神。在俄罗斯埃米塔什博物馆,就收藏有一件公元7世纪粟特鎏金银胡瓶,上面就雕刻着一个带翼骆驼的图像。

(二)骆驼与天马

说完了双峰驼在老家巴克特里亚的情况,我们在看看它与古代中国的联系。关于中国双峰驼的起源及驯养的时间问题一向争议较大,比如英国学者梅森在《驯养动物的进化》中这样认为:“直到公元前四世纪末,在中国尚不知骆驼的存在,这就近乎排除了中国是早期驯化地的可能。”

但是中国学者贺新民、杨宪孝并不这么看,他们在内蒙古、新疆、甘肃黄河沿岸以及青海柴达木盆底等地的荒漠、半荒漠地区,找到了双峰驼驯养的痕迹,认为这里既是中国双峰驼的发源地,也是亚洲驯养双峰驼最早的地方。而时间段则聚焦在了公元前5000年—前3000年的氏族社会时期。

我们以内蒙古地区的岩画为例,内蒙古最早的岩画是就是旧时代晚期的作品,发现于阿拉善右旗雅布赖的山洞之中,岩画是保留着古代草原先民劳动、征战、运输、繁育、祭祀的各种生活写照的重要载体,其上出现的骆驼自然与人类密切相关,有意思的是,这里出现的竟然都是双峰驼,注意是驯养。

除了岩画之外,在内蒙古朱开沟遗址也曾经出土过双峰驼上臼齿一枚,其年代相当于夏代晚期,因为无法判断其是否被认为驯化过,被考古界暂时定性为“野生骆驼”;而在新疆地区特别是北疆,考古发掘中也曾出土了大量的随葬骆驼骨骼遗存,说明至迟在西周中晚期,在中国的西北地区就已经开始驯养骆驼。

时间的车轮悠悠转到了战国,也就是之前学者梅森所说的“中国尚不知道骆驼存在”的时代,一件考古文物的发现可能将其之前的言论啪啪打脸。这是1972年,在荆门包山二号墓出土的战国时期“人骑骆驼青铜灯具”,现藏于湖北省博物馆,依旧是双峰驼的式样。

接下来是不是该秦代了,别着急,我们暂且先将其跳过。看看在丝绸之路开通之后的汉代,驼铃又是如何响起?很可惜,从汉代的文献资料来看,汉人对于骆驼的认识还真是堪称“浅薄”。不仅对于其真正产地(大夏)毫无所知,而且也大多将其当做外来异兽或者战利品看待。

比如东汉末年,牟子《理惑论》中还尚且以“睹骆驼言马背肿”来比喻少见多怪。但是在汉与西域交往及作战的之时,也再一步步加深对这种神奇物种的印象。

正如美国汉学家谢弗所说:“汉朝人不得不依赖匈奴这样的边境游牧民族,以满足汉朝对这些牲畜的需求,大夏驼载运送士兵、商品通过戈壁和塔里木盆底的高原荒漠表现出来的安全性能,使它身价百倍,备受珍爱。”

汉朝从匈奴那里得到的应该是双峰驼,所以从西域得到单峰驼时就感到很是稀奇。在《汉书·西域传》记载大月氏“出一封橐驼”。颜师古注云:“脊上有一封也。封言其隆高,若封土也。今呼为封牛。封音峰。”,这里的封牛就是汉人对于单峰驼的称呼,除产自大月氏外,还产于条支和罽宾。

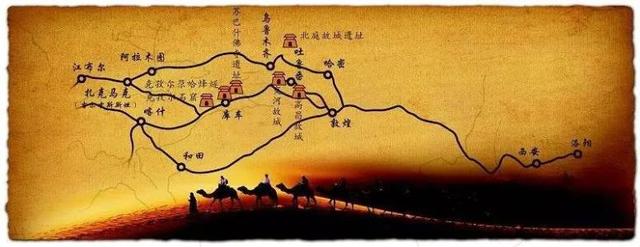

在汉代,虽然单峰驼与双峰驼均有出现,但从当时丝路始凿的情况出发,丝绸之路在很长时间里还不是长距离的直接贸易交换,可能更多地是转运贸易,因而河西走廊至长安段的中原汉人不急需骆驼,更遑论因耐力持久而享誉丝路的大夏双峰驼,所以它的绝对优势在汉人眼中可能还尚未显现。

可能正如学者葛承雍的认识一样:汉人对于天马的追寻要远远高过对于“沙漠之舟”骆驼的认知,而反映在雕塑、绘画等艺术品领域,则是天马处处常在、骆驼零星可见。

至此,我们将时间的指针往前拨动一格,就会特别疑惑为何秦始皇陵中出土的金骆驼,偏偏会是巴克特里亚双峰骆驼?

(三)秦始皇陵双峰金骆驼

秦始皇陵堪称一座东方宝藏,暂且不提威武雄壮的兵马俑军阵、做工精巧的青铜车马、以及惟妙惟肖的青铜水禽。仅仅是如今在陵园西侧勘探和复探的结果来看,就让人惊喜不已。而黄金双峰骆驼正是出土其中进行考古发掘的一号墓葬(QLCM11)。

此墓位于秦始皇陵园外城西侧约440米,平面呈“中字形”,坐南朝北,由南、北墓道和墓室三部分组成。墓室内有棺椁处于正中偏南,四周环绕回廊,外侧为边箱,放置各种陶器、铜器、玉器和少量金银器、铁器等,黄金骆驼则出于其南侧边箱之中。

从墓葬位置、棺椁形制以及出土器物来看,目前将其年代推定于秦统一之后,墓主与秦始皇关系密切。而且属于目前发现秦代规模最大、等级最高、保存最为完好的大型墓葬,填补了关于秦代高等级墓葬考古的空白。

关于金骆驼的考古发掘情况如上所述,其本身显示了一种极为强烈的外来因素。实际上我们就秦始皇陵陪葬坑出土文物的整体情况来看,已有学者(段清波教授)指出其中蕴含着中西文化交流的种种迹象,而且最为重要的是,这种交流早在汉代开通丝绸之路之前,可能就已经存在了:

不论是基于宏观层面的大秦与波斯帝国治国理念(大一统)与体制改革(政治、经济、法律、军事、文字、交通、宗教)的相似性;

还是中层的东西文化交流因素(屈肢葬、黄金饰品、石刻艺术等);

以及微观层面秦陵本身的要素(兵马俑、都卢寻橦百戏俑、修陵人乱葬坑、封土内高台建筑、条形砖、青铜水禽铸造工艺、铜车马)的比较来看。

可以说,在秦之前与之后,这些政治理念、文化传统、制作工艺以及建造技术,在中国文化圈内存在着发展演变链条上的极大缺环,而且也缺乏应有的逻辑序列。

这的确是一个不容忽视并值得考虑的问题,我们姑且只从这两只金骆驼出发以小见大。

双峰骆驼来自巴克特里亚地区,而旅行的终点则在秦始皇陵之中。欣赏两个地理隔绝的文明所产生的碰撞,是历史爱好者特有的浪漫。但弄清楚其前后时代的衔接、以及传播路线的勾勒则必不可少。

从人类历史交往角度看,阿契美尼德帝国堪称是世界历史上第一个试图既统治东方、又统治西方的帝国,它以极强的均是和政权力量,将东西方紧密地联系在了一起。而阿富汗的许多地区,如东北部的巴克特里亚,赫拉特、喀布尔等,都归属于阿契美尼德王朝(公元前6世纪—4世纪)。

而随着亚历山大远征,又使得中亚地区进入了前所未有的“希腊化时代”,在巴克特里亚形成了一个独特的、以希腊人为统治者的国家——希腊巴克特里亚王国,这便是中国古籍中所称的大夏国(公元前3世纪—公元前2世纪下半叶)。这个时期,也正是中国社会的急速蜕变时期:从周末战国七雄到秦的一统天下。

所以就时间点而言,当时的大夏与秦朝的确存在着并行交流的可能,而这两件金骆驼的年代也基本接近。当然,这只是来自两端的耀眼珍珠,还需要一根丝线将其串连起来。

从巴克特里亚(大夏)的地理环境看,虽然从西方和北方进入巴克特里亚比从南部和东部进入要容易的多,但这亦为东伊朗语民族的东向和南向发展提供了较为有利的条件,其东接西域地区(新疆)、南通印度。我们则需要格外留意其向东的传播途径。

远古文化交往的地域性特点符合文化扩散由远及近的规律,人们的历史交往总是从邻近地区的接触开始,而文化则往往成为这种接触的前哨,反映在物质文化领域,诸如陶器、岩画、雕塑等作品上主体的相似性。

我们前文曾经提及关于双峰驼在中国的驯化的地区,可能集中在新疆、内蒙古以及甘肃等荒漠、半荒漠地区。而且在新疆、内蒙古等地也发现了铁器时代的双峰驼岩画、甚至在北疆地区还有骆驼骨骼随葬的情况,这些都说明驯养双峰驼在当时的中国这一地区完全能够实现。

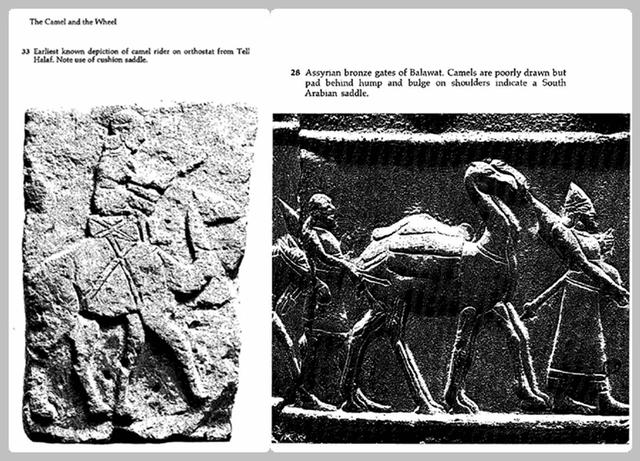

相较于新疆、内蒙古、甘肃地区驯养骆驼图像中仅表现出缰绳的情况,来自中亚地区的骆驼驯养还突出了驼峰之后的鞍具,比如哈拉夫石碑上,就有最早表现出交叉纹的方形鞍具,而在亚述帝国Balawat青铜门上,也有这种表现方式:在凸起的驼峰上有一个平板状的鞍具。

实际上很难说清楚,艺术表达中的双峰驼形象究竟是通过巴克特里亚地区东传至我国的新疆、内蒙、甘肃地区,还是直接在我国本土地区由野生的双峰驼驯化而来?毕竟艺术形象在传播过程中的增与减都有可能存在,而在双峰驼的驯化时间上也较为接近(中亚4500BC,中国5000—3000BC)。

所以,我们再次审视巴克特里亚的金骆驼与秦始皇陵的金骆驼,就会发现两者的联系与区别。两者皆属于单体小型金属雕像,造型艺术极为相近;有所区别之处在于巴克特里亚骆驼无任何装饰,而秦陵金骆驼除了臀部上有花结之外,浓密的鬃毛以及鼻梁上有疑似的缰绳存在。

所以,我们不排除当时秦人与大夏的确进行过物质文化方面的交流,在巴克特里亚双峰驼的艺术表现形式上进行了再次的艺术加工,毕竟秦陵出土的金骆驼,与秦之前战国的骆驼与秦之后汉的骆驼的确有着巨大的视觉落差。

那么,在当时有这种东西方文化交流的可能与痕迹吗?正如前文所言,这种交流的机会可能归功于马其顿的亚历山大大帝。或许正是在中亚的“希腊化时代”,波斯文化、希腊文化、与中国文化发生了碰撞。

公元前221年,在临洮守边的大秦帝国将士,突然之间看到了十二位“皆夷狄服”的“大人”,这个消息被始皇帝得知后大为惊喜,认为是祥瑞之兆,便收聚天下之兵器于咸阳城,铸造了十二座“各重千石”的夷狄人物形的青铜像。

《汉书·五行志》:“二十六年,有大人长五丈,足履六尺,皆夷狄服,反十二人见于临洮,天戒若曰,勿大为夷狄之行,将受其祸。是岁始皇初并六国,反喜以为瑞,销天下兵器,作金人十二以象之。”

历史的某个重要节点,或许正由这些不起眼的小事所引爆。谁又能知道是不是这支来自遥远西方的异族之客,带给了大秦帝国一些物质形态方面的文化交流呢?