人类对“神药”的追求,几乎让这个物种的男性灭绝

2015年的哈萨克斯坦大草原,春雨来得比往年更频繁了一些。

干冷的中亚草原上,风调雨顺是牧民们最大的期盼,充足的雨水滋养着干涸地表下休眠的草根,萌生的嫩芽是构建这片繁荣生态的根基。如此来看,这一年的春雨似乎是个好兆头。

年轻的雄性羚羊在尝试角斗丨Igor Shpilenok / NPL / Minden Pictures

但巡视在别特帕克达拉草原(Betpak-dala)上的保育人员,却在雨过天晴之后,见到了如同梦魇的场面——这里是极危物种高鼻羚羊(Saiga tatarica)最重要的繁殖地,此时又恰逢产羔期尾声,原本应当幼崽满地的别特帕克达拉,竟是尸横遍野。从五月初的每天死亡几十头,到后来的每天死亡几千头,最多的一周内居然发现了4万头羚羊的尸体,到了该年六月二十二日,倒在草原上的高鼻羚羊已经累计达到14.88万头。

高鼻羚羊之殇

尽管这一事件很快吸引了全球保育力量的关注,但这场劫难近乎100%的致死率和完全无从可查的源头,还是让人们束手无策。更致命的是,全球的高鼻羚羊只有主要的4个野外种群,除了蒙古国生活的被阿尔泰山脉的戈壁滩隔离的两个小种群、以及俄罗斯卡尔梅克共和国的小种群之外,生活在别特帕克达拉的高鼻羚羊正是这个危急物种的绝对主力,在一个多月的时间里,这个预计总数只有三十万左右的物种就已经损失过半。

幼小的高鼻羚羊丨Igor Shpilenok / NPL / Minden Pictures

是什么险些成为压垮高鼻羚羊的最后一根稻草?擦干眼泪后,调查源头变成了最重要的事。

起初,人们认定这是一场自然产生的瘟疫,诚然,中亚草原是许多致命病菌的自然疫源地,曾经肆虐东罗马和西欧的两次鼠疫都是始自这里,而为了杜绝瘟疫的持续蔓延,人们只能尽快收集散落在草原上的羚羊尸体就地掩埋。

也有一些人将位于别特帕克达拉西南方三百多公里外的拜科努尔航天发射场列为怀疑对象,在此发射的质子M火箭大量使用有剧毒的偏二甲肼/四氧化二氮燃料,而这型火箭的可靠性也十分堪忧,在迄今为止的四百余次发射中,就有近30次的彻底失败记录,高空爆炸火箭燃料泄漏,会随大气飘散很远,如果沉积到地面,当然会对附近生态带来不能忽视的影响。

高鼻羚羊的头部标本与头骨丨JimJones1971 / Wikimedia Commons

但接下来的病源分析却逐一否定了这些猜测——羚羊尸体中没有提取出任何已知的传染病原,在事发地的植物和土壤中也没能发现任何高浓度的人为污染证据。

不过,对羚羊尸体的解剖逐渐呈现出一个规律:几乎所有死亡的羚羊都有内出血的迹象。从羚羊消化系统中提取出的败血性巴斯德氏菌和产气荚膜梭菌,终于让人们锁定了背后的真凶——那场突如其来的春雨。

伦敦大学皇家兽医学院的科克博士(Dr. Richard A. Kock)认为,2015年的哈萨克斯坦春季气候明显异于往常,不仅多雨而且温度剧烈波动,气温的快速变化影响了高鼻羚羊的免疫系统,而产羔期的雌性和幼崽原本就身体虚弱,更容易使细菌趁虚而入,当富含水分的野草被孱弱的高鼻羚羊摄食后,败血性巴斯德氏菌和产气荚膜梭菌将其发酵并产生了毒素,最终引发了羚羊内出血导致死亡。

趴在地上休息的幼小高鼻羚羊,其中一只是罕见的白色突变。Valeriy Maleev / NPL / Minden Pictures

如此看来,2015年的高鼻羚羊遭遇的是一场无法预料的天灾,这个物种险些消亡的处境,似乎是“天意”使然。但事实似乎没有这么简单。

古老“大鼻子”的曲折命运

很少有物种能像高鼻羚羊这样让人“印象深刻”,自然界中拥有巨大鼻子的物种并不在少数,但和它纤弱的身躯相比,粗大高耸的鼻子尤显突兀。

这种违和的面貌,其实是高鼻羚羊对高寒环境适应的结果。早在更新世时期,高鼻羚羊就曾分布在从现代英国到阿拉斯加的广阔地貌上,粗壮的鼻子可以过滤干旱草原上的风沙,也能加热湿润干冷的空气,再加上厚重的毛皮,繁盛的高鼻羚羊种群曾和猛犸象比邻而居。直到近几万年来,剧烈的气候变化让高鼻羚羊赖以为生的高寒草原、苔原不断被泰加林替代,高鼻羚羊的分布也逐渐萎缩,限制在今天的中亚草原上。

高鼻羚羊适应寒冷干燥的环境,大鼻子可以吸入干冷的空气丨Paul Johnson / NPL / Minden Pictures

虽然栖息地的范围和鼎盛时期不可同日而语,但高鼻羚羊仍旧是一个顽强又成功的物种。其下的五个亚种一度还呈现出向其他区域扩散的趋势,在我国的历史文献上,准葛尔盆地的高鼻羚羊种群曾迁徙到天山以南的伊犁河谷和吐鲁番地区,甚至在甘肃的马鬃山,也出现过大鼻子们的踪迹。

工业革命之后,当旧大陆物种相继受到过度狩猎威胁而消亡时,高鼻羚羊也曾处境艰危,上世纪20年代,高鼻羚羊一度濒临灭绝,但受到苏联官方严格保护后,繁殖力超群的高鼻羚羊迅速恢复,至上世纪50年代,全球高鼻羚羊种群曾达到过200万头的巅峰。

成群饮水的高鼻羚羊丨Valeriy Maleev / NPL / Minden Pictures

不过,高鼻羚羊需要连成整片的草地进行迁徙,它所受到的威胁就绝非狩猎这一种。苏联时代的草原大开发将草原或以围栏或道路割裂,或以开垦的耕地侵占,不断萎缩破碎的栖息地让互相连通的高鼻羚羊种群分裂成几个闭塞的种群。从八十年代中期的125万头,再到九十年代初的100万头,仅仅过了三四十年光景,高鼻羚羊的种群规模就出现了明显的下滑。

苏联解体后,生活在原苏联加盟国境内的高鼻羚羊,面临了飞来横祸。政治体制的剧变让高度依赖计划体制的农村经济区域性崩溃,曾经富足的人们瞬间陷入生活困顿,眼前的羚羊不再是受到国家机器保护的明星,御寒的羊皮、饱腹的羊肉和能出口创汇的羊角才是它们此时的价值。

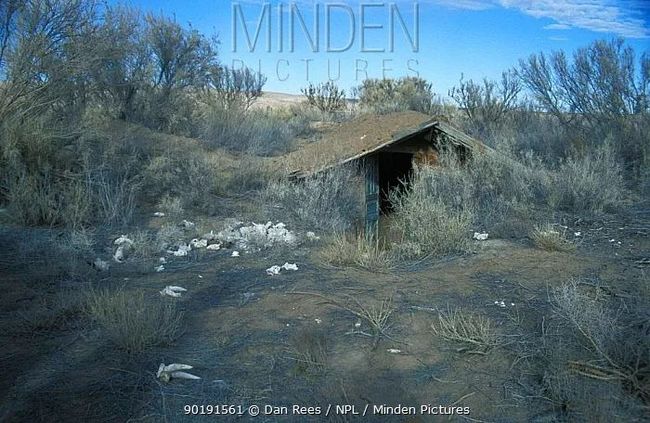

1997年,别特帕克达拉的高鼻羚羊狩猎依旧十分寻常丨Dan Rees / NPL / Minden Pictures

“盗猎”已经不足以描绘当时的情景,在俄罗斯卡尔梅克共和国、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的草原上,盗猎者骑着摩托车追逐羚羊,重载的卡车紧随其后,猎手们会耐心追逐直到羚羊精疲力竭,这是为了避免远距离射杀破坏毛皮的完整,羊皮和羊肉被分别装上卡车运往附近的市场,而公羚羊独有的羊角则会被小心地砍下,踏上它前往东方的远途。

致命的羊角

中文语境下的“羚羊”并非一个准确的生物学概念,今天分布在亚欧大陆及非洲的几十种羚羊亚科生物都可以归属此类,但在中医典籍中,“羚羊角”是只属于高鼻羚羊的专用词汇。《神农本草经》说它有“平肝熄风、清热解毒”的功效,在现行的《中国药典》里,羚羊角粉依旧名列其中。

坊间曾有一种推测,认为高鼻羚羊巨大的鼻子与“通风”附会,或许是它入药的起源,我们无从考证这种说法是否准确,但古代医者的确对这种远踞西域的奇怪生物情有独钟。我国境内的高鼻羚羊自50年代后销声匿迹,可以肯定与中原地区的药物需求有直接联系,而在中亚进行的羚羊屠杀中,绝大多数角也被输送到东亚地区,1994年国际野生物贸易研究组织(TRAFFIC)对东亚地区的中药市场进行了一次调研,仅1994年8月一个月,中国香港的中药市场上交易的羚羊角就有30720只。

在中国香港查获的高鼻羚羊羊角及其制品丨U.S. Government Accountability Office / Wikimedia Commons

因为饥寒交迫而对高鼻羚羊开展的屠杀,会随着经济的复苏而逐渐消退,但天价的羚羊角贸易却难以被轻易终结,这种盗猎带来的影响也更为深远——只有成年的雄性高鼻羚羊才会长出“诱人”的羊角,这导致了后期的盗猎从无差别捕杀向针对性偷猎转变,雄羚羊大批被屠杀。

2001~2002年,在偷猎猖獗的地区,高鼻羚羊的雄雌比甚至达到了1:106。性别的严重失衡让高鼻羚羊的种群质量迅速下滑,雄性争夺配偶的决斗愈发少见,一些性成熟的雌性找不到配偶,受精率的下滑进而影响了第二年的幼崽量,过多的幼崽来自于同一个生父,大量的近亲交配带来了遗传多样性的降低,幼崽的成活率也随之下滑。

猎捕高鼻羚羊获取羚羊角,遗弃了大量的颅骨丨Dan Rees / NPL / Minden Pictures

逐渐复苏的中亚经济虽然遏制了大多数盗猎事件发生,但随之而来的基础建设又让高鼻羚羊雪上加霜,仅在哈萨克斯坦,就有3条新建铁路穿越了高鼻羚羊的核心分布区,农业、采矿的发展,又进一步压缩了高鼻羚羊的栖息范围。高鼻羚羊的种群恢复陷入了恶性循环。

未来一片茫然

2002年,全球高鼻羚羊种群已经下滑到不足5万头,其下滑速度之快,导致它在IUCN红皮书中的受威胁程度直接从近危跃升到极危。为了保护这一物种,2006年9月,高鼻羚羊保护联盟(SCA)正式成立,此后,俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、乌兹别克斯坦等高鼻羚羊分布国和中国等高鼻羚羊制品消费国,相继出台了一系列举措,试图挽救这个岌岌可危的物种,但在施行时,却总觉不尽人意。

蒙古国为高鼻羚羊划定了3088平方公里的Sharga保护区,但其中的7成是高鼻羚羊无法利用的戈壁,我国于2005年召开的高鼻羚羊贸易和保护信息交流会议上,强调了对羚羊角走私的控制,但对羚羊角的使用,也只停留在“尽量减少”层面。

哈萨克斯坦发行的高鼻羚羊主题邮票丨Wikimedia Commons

不能否认,全球同步的高鼻羚羊保护还是取得了一些成就,高鼻羚羊种群也在2015年恢复到三十余万头,但此时的羚羊种群暗含着危机——它们互不联通,种群退化、栖息地狭窄,当一场春雨袭来后,无路可退的高鼻羚羊只能默默承受,也没有其他的种群可以在这次劫难过后保留物种存续的火种。

所幸,别特帕克达拉的春雨没有浇灭所有希望,但下一场来自人间或天地的动荡,又是否能安然度过?答案恐怕更多取决于你我。倔强的高鼻羚羊只能呼出热气,直面风霜。

未来仍如风雪般朦胧不可见丨Paul Johnson / NPL / Minden Pictures

作者:一个男人在流浪