- 大臣居功自傲,杜甫写首诗讥讽他,现在却被用来夸人,你用对了吗

赏诗词品历史

公众号【赏诗词品历史】,欢迎关注,领取更多惊喜福利!公元761年,唐朝发生了震惊朝野的叛乱。梓州刺史段子璋起兵造反,得到了一众响应,并且率兵攻打锦州取得了巨大胜利。在东川节度使李奂节节败退、段子璋自称梁王的同时,唐朝大将花敬定也受命前来平叛。这个花敬定是成都尹崔光远的属下,武艺高强,能征善战,但最大的缺点就是目中无人骄横自大。当年5月16日,花敬定不负众望,攻克锦州城收复失地,并且亲手斩杀了叛贼段

- 中原焦点团队 范利娜 焦点初16 坚持分享第949天 2022-1-17 约练78次

娜_2c8d

因为父母不爱自己,所以孩子就是他们生活价值所在。只有找到自己的生活价值,学会爱自己,转移他们注意力,是化被动为主动的方法。与此同时,你要经营好自己的生活,不再依赖父母带来的便利。乱与配偶亲密相处,更多地投入小家庭的生活,新的、健康的亲密关系会降低你对寄生关系的兴趣。如果说,过去软弱的你交出了太多,现在你需要的只是耐心、机智地收复失地,然后果断些、循序渐进地划清你们的果眼,收回对生活的控制权。只要你

- 贵金属与能源市场波动加剧:美联储降息预期成焦点

福汇服务小霜

人工智能大数据

银价回落,市场静待通胀数据指引周三,银价在欧盘时段显著回落,主要受到美元指数收复部分失地的影响。尽管银价近期触及两个月高点30.19美元,但围绕美联储政策不确定性和需求疲弱的担忧限制了其上涨动力。市场正密切关注周五即将公布的美国个人消费支出(PCE)数据,这是美联储评估通胀及决定下一步货币政策的关键指标。美联储降息预期升温,贵金属市场波动加剧美联储主席鲍威尔的言论增强了市场对9月降息的预期,市场参

- 《精忠岳飞》电视剧之观后感

百味趣谈790

岳飞死了,是啊大家都知道啊,几天心里七上八下,一个纠结的问题一直缠绕着我,为啥南宋对待岳飞如此不公,为啥为之奋斗而苦苦拼杀的国家对待一个精忠报国的抗金英雄,几天下来有以下几点觉得是岳飞惹祸上身的根本原因。一、作为赵构上台的口号是“迎回二圣收复失地”,而岳飞就此作为人生目标去为之奋斗,却恰恰是赵构所不希望的,“迎回二圣”自己的皇位不保。这条是岳飞人生目标的重大失误,为以后的惹祸上身埋下重大伏笔。二、

- 【亲子朗读日记9】《题临安邸》

春天的浪漫

今天,是朗读的第9天,朗读了宋朝诗人林升的一首诗《题临安邸》。山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。宋朝原来建都于开封,也就是汴京,在金人攻陷了汴京后,南宋就在杭州,也就是临安建立了首都。这首诗通过描写临安城里的歌舞,表达了对当时的南宋的统治者没有收复失地的失望之情,也表达了作者对国家命运的担忧之情。

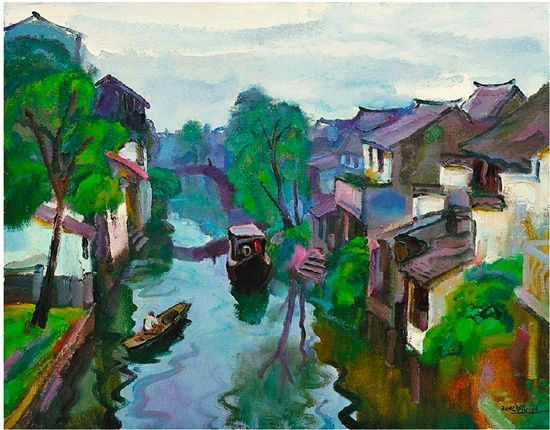

- 江南夜色 - 程响

青颜218

词:林华勇曲:林华勇编曲:林华勇制作人:林华勇混音:付威古道的落叶泛黄秋天的夜已微凉看取年年金榜上谁苦读十年寒窗湖面的鸳鸯成双月叹息夜太漫长时间勾住了岁月的过往那悠扬的琴声在竹林中飘荡那西下的夕阳消失地平线上江南夜色下小桥流水人家断肠人在天涯那沥沥的春雨淋湿了烟花巷那皎白的月光在小河中徜徉姑娘站在阁楼上等待归来的情郎古道的落叶泛黄秋天的夜已微凉看取年年金榜上谁苦读十年寒窗湖面的鸳鸯成双月叹息夜太漫

- 光明消失后可爱的事物

子夜的风2

楼房像小滑梯一样光从上面滑下去,滑下去然后,躺在那里从内心孕育着夜色,孕育着高邈的天空,好使消失地平线的大地接受月光的抚摸,使星星踏上银白色的小路。使我们感觉到光移动的可爱。

- 如果人类突然消失,地球会发生什么改变?

混凝土方块移动工程师

如果人类突然消失地球会发生怎样的改变?人类消失瞬间,由人类操纵的机器会立即失去控制,地铁漫无目的地向前,飞机从高空中坠落,洗车相互撞击,整个交通系统瞬间瘫痪。人类消失一天,电力控制中心瘫痪,除了零星太阳能发出的微微闪光外,世界将陷入一片黑暗。人类消失一周,食物开始腐烂,动物们由于饥饿过度开始逃出家门,外出独自寻找食物,流浪狗扎堆聚集在一起,思考着人类到底去了哪里?被关在笼子里的猫、鹦鹉等宠物却只能

- 可转债投资之——说说可转债强赎卖出

蛙声叫叫一家亲

“林蛙出差培训,回来说太累更新不了,本周的期权分享跳票推后,先让青蛙君来简单说说“可转债强赎卖出”吧。最近的A股特别硬,无论外围怎么砸,对其影响无非两种,低开高走或直接高开,就是鲜有出现的调整,也是只跌小部分大票,小票继续涨,账户仍能翻红。在这样的市场氛围带动下,蛙哥的资产亏损幅度日间缩小,特别是可转债,已经实现收复失地的目标,并略有小赚。随着个股的普涨,可转债也出现了较好的涨幅;满足强赎要求,第

- 波旁法国-1710年

游在路上的鱼

在完成兵力的招募之后,法国终于能够抽出一支力量收复自己的失地。法国新招募的线列步兵团逼近阿尔萨斯-洛林。法国的盟友西班牙从南部开始进攻奥地利本土,此时奥地利将在阿尔萨斯的军队调往南部边界。在这种有利形势下,法国顺利地收复了自己的失地。当前只有四个线列步兵团再加上两个民兵团的实力,还不足以挑战奥地利的维也纳或者布拉格,只能保证奥军不能再攻击法国本土。阿尔萨斯-洛林在法国与奥地利死磕的时候,北非被征服

- 村中人语三:人生最难,是学会放弃

江河大行

村中人语三:人生最难,是学会放弃2006-03-2617:00:44‘’我愿意做个思想的麦客,在中关村的田野里捡拾着熟黄、抑或涩绿的“比特”的果实。我感到荣幸,因为我完全是一个半路出家的新自耕农,是凭着对这片村庄的良好印象冒失地闯了进来。‘’一个很不忍心的举动,我离开了曾热爱的西部,离开了生活十多年的老地方。失去了连绵不断、毫无意义的饭局和呼朋唤友的豪醉。失去了整日里浑浑噩噩如丧身无底湖的无望的企

- 世间再无绅士吗?

优雅谈百科

很久以前,我在书上看到过一个有趣的问题:若是在大街上遗失了一元钱,美国人、日本人、德国人、英国人分别会怎么办?我想了一下,再看看答案,不禁哑然失笑:美国人换来警察,留下电话,嚼着口香糖扬长而去;日本人则会痛恨自己的粗心大意,回到家中反复检讨,发誓决不让自己遗失遗失第二块钱;德国人呢,立即在遗失地点的一百平方米之内,画上方格,用放大镜一格一格地去寻找。而英国人耸一下肩,就很绅士地往前走了,好像什么事

- 城管的执法困境

关中的牛人

城管是开放以后才有的组织,主要的工作就是规范无证经营者,和私自搭建。尤其在城市化进程启动之后,整了城市的发展目标是干净整洁,炫目靓丽,这样就更加容不得那些拉车吆喝的流动商贩,遍地狼藉的早点摊位,开着农用卡车贩卖自家收成的果农。这些人分分钟都在把城市变成农村的集贸市场。早期的改革,造成了一些不适应新体制的社会边缘群体。有大龄下岗工人、失地农民、残疾人、老少边穷地区来大城市蹭饭的人,这些人是比底层生活

- 有一种无聊叫闲得慌

跳跳love鱼

今天看到无聊这两个字,突然发现自己不无聊,那就假象自己很无聊。太阳炙烤着大地,淋在地上的水不一会儿就消失地无影无踪。脸上的汗擦了一遍又一遍。树上的蝉儿吵得让人烦。酷热的正午,怎一个热字了得。待在屋子,应该是个好选择。想法是好的,可是太阳有穿透的能力,闷热感包围着整个身躯。汗留到哪儿,那儿不舒服。好想用手搓一搓,生怕搓破皮肤,还不解心中的烦闷。这鬼天气,要下雨就下呗!下雨了,也不至于这么难过!盼星星

- 种马男友播种成功,让我背锅

木木爱电影

来源微信公众号:瓶里有故事,如需转载请联系该公众号,谢谢。这是续集,接昨天的头条《实录:我雇了个男友,证明自己不是女同》,没看过的宝宝,可以戳蓝字补课哟~01在火车站分开的时候,我故意带走了我妈、她妈给我们准备的所有礼物。刘小倩嘴张了张,好像想说什么,我装看不见,兀自拉着箱子“腾腾腾”头也不回地走了。在一个柱子后面我看着她在原地怅然若失地站了一会儿,然后一转身,也毅然决然地,走了。我心说:这女人心

- 关学创始人张载一生求索,留下的4句名言至今传承,你知道吗?

朱玉林

关学创始人张载一生求索,留下的4句名言至今传承,你知道吗?快乐有趣张载塑像张载(1020--1077)北宋哲学家。字子厚今陕西眉县横渠镇人,世称横渠先生。青年时代曾习兵法,欲结客收复洮西失地,又任崇文院校书等职。一生著书讲学,传道授业,“为关中士人宗师”,世称“横渠先生”。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,在张载的精神遗产中,这四句名言被广为传诵,也是其思想的精髓所在。因此,

- 安神的投资札记——指数跟踪周报(20220318)

echo安神

本周关键词:这是行情最坏的一周,这是行情最好的一周本周,要分两部分讲,第一部分上演“深水炸弹”,周一、二,大跌、巨跌,就当大家都悲观绝望的时候,金稳委开了个会,预期扭转;第二部分上演“大反攻”,周三、四、五,涨、涨、涨。最终收复大部分失地,创业板单兵突进,一举收红。套用狄更斯双城记的经典语句,这是行情最坏的一周,这是行情最好的一周。上证50,-0.77%;沪深300,-0.94%;中证100,-0

- 水族馆的消失地(一)

盛世安

一家水族馆前的广场上,吵吵嚷嚷,人山人海,在广场一个偏僻的角落里,四位小女孩围着一个大姐姐正叽叽喳喳地讨论着什么。她们正是HXY探查队。那四位小女孩分别是星怡、何沈和A姐、B妹,中间那位大姐姐正是队长谷栗。谷栗拿出手机点开了一封委托信。星怡一把抢过手机翻看起来,嘴里还兴奋地嚷嚷着,“什么!什么!”其他的队员也都纷纷凑上前来,一起阅读起那封委托信。原来,在不久前,水族馆的一位饲养员发现失踪了几十条稀

- 2018-04-28

朋友圈大丽

下面四套房子,挑一个你最想住的,凭直觉五秒内挑出来!万能熊.农特新零售1华丽城堡你热情而浪漫,向往美好的事物,脑子里有各种奇妙的幻想。尽管不难相处,但你身上却有种让人追摸不透的神秘气质,这也恰恰是你的魅力所在,可以说是朋友圈里的万人迷~在旁人看来你所追求的爱情或许有点不现实,但事实上你很确定自己要什么。你的快乐和悲伤都被紧紧套在爱情上,遇到一个真正喜欢的人,便会为爱奋不顾身,并不计得失地去奉献。图

- 2020-1-12

爱吃鱼的我和猫

昨天去了趟姥娘家。快要过年了,每次都会在节前去看看姥娘,并且跟她说会话。昨天我买了一些吃的东西给她送去。因为还没发工资,手里没有现钱给她,所以就没给姥娘钱。姥娘安慰我说:“我不要你的钱,我有钱!”我听到她这么说就笑了。我问她,现在一个月有多少钱?她说有1500元左右。我算了一下这些钱够她一个月的零花了。她说她很满意每个月有这些钱。如果没有这个政策(失地农民养老保险),她不得整天问我的舅舅和姨们要钱

- 值得参考的特斯拉工程师原则

人气小哥

>精明的工程师们学会遇到问题的时候必定先竭尽所能找出可能的解决方案,否则不会冒失地向马斯克汇报坏消息。贾维丹说:“最可怕的事情莫过于向埃隆申请额外的时间或者资金去建造另一款ModelS。我们必须事先做好计划,提前告诉他所需时间和资金预算,说明如果要在30天内把车造好需要招聘更多人,并附上一叠事先筛选过的简历。万万不能一上来就告诉马斯克某件事情做不了,他会马上把所有人轰出办公室。我们必须把利害关系一

- 橘子香,是秋天的味道

柳亦刀

经过几场秋雨洗礼,暑气就消失地无影无踪。早起上班的时候,单薄的短袖已抵挡不住初秋的寒意,真应了那句“天凉好个秋”。周末,女友买回了一些水果,待她剥开一枚橘子,清新又浓烈的香气瞬间充满了鼻腔,人立马就精神起来了,“醉别江楼橘柚香,江峰引雨入舟凉。”这句诗脱口而出。我觉得,有了这一抹橘香,吞下这一口清凉,才意味着在精神上真正入秋了。其实,城市的秋是单调的,人们仅能从视觉和感觉上感知秋天的到来。城市的分

- 英雄恨,古今泪,水东流

清风SS

张揖说“英雄恨,古今泪,水东流。惟有渔竿明月、上瓜洲。”我说,“物是人非事事休,唯有长恨遗千古。”这长恨,是对年少的亏欠……辛弃疾是武将,从“我见青山多妩媚”到“醉里且贪欢笑”可千年后的今天我们能看到的却仅仅是他的诗,没有功勋伟绩,没有铁马冰河。也曾挑灯看剑,看的是剑中的金戈铁马,是军旅生活,是北方失地……可奈何生不逢时,身在重文轻武的宋朝,白发终究长,“了却君王天下事”的壮志终究难酬。年少的理想

- 2022-05-04黄金趋势不改,今日最新行情走势分析及白银日内重点操作建议附解套

王金盛

美元技术分析今日加息缩表日所以多看少动,目前都是等待消息指引,以及后期讲话内容,从中找到6到7月加息节奏。美元在加息前属于强势横盘回落就是多,即使不涨,也是高位强势横盘震荡整理,等消息指引美元经过周五调整以后再次企稳上行收复失地,依然在5到10日均线上运行,也就是说强势调整不破位10日均线依然属于多头控制盘面,目前10日线支撑上移102.3区域。如图美现在看月线压力集中104区域,如果突破这里打开

- 《汉书》研读101:志·天文志(二)

黄河歌者

志·天文志(二)岁星岁星(木星)是主东方之星,代表春天,属性木。代表五常中的仁,又代表五事中的貌。如果仁义不存,相貌不尊,违逆春令,伤害木气,惩罚的征兆就显示在岁星。岁星所在的天区,是指对应的分野之国不能讨伐,攻击别国则会战无不胜。运行超越正常速度向前为赢,行进不足速度为缩。赢则分野之国有军队败散不能归国;缩则分野之国有忧患,将领战死,其国倾覆。岁星要离开的天区对应的分野之国会失地,所到天区相对应

- 2018-02-11

tudouyangyu

人称江湖一刀的江湖农民工我是失地农民,没办法进城务工,俗称农民工农民工是弱势群体哪里敢跟老板谈价,老板只要给钱就是好老板。我就是俗称江湖一刀的农民工不是我还没有弄明白是咋回事呢,怎么这就结束啦想当年他和她大战了几百个回合,可是呢,可是她毕竟年轻,阅历也少保不得被别人欺负,大战了几百个回合然后铩羽而归。实在惭愧,不过,今天她又卷土重来了,想要对这种不公正的待遇发出又一次的挑战。也着实想给给这小子点颜

- 从第一到第八——聊聊这几个少见姓氏背后的历史故事

倾听历史观

在学生时代,我始终不怎么招老师待见。原因倒不是我脑子笨成绩差,也不是调皮捣蛋招人烦,而是我属于那种好学生中的坏学生、坏学生中的好学生,让老师们十分头疼。啥意思呢?就是我极度缺乏学习的主动性和积极性,只要老师一眼没看住,成绩就跳楼,最高光的时刻考过全班倒第四。不过只要被揪住耳朵一通怒吼,收复失地倒也不费劲,要是老师肯格外开恩再赏我一顿拳脚(那个年代学生挨老师的揍司空见惯,而且师生关系还能无比和谐),

- 《历史》与《战国策》札记(二百八四)

刘子曰_b08e

田单将攻狄,往见鲁仲子。仲子曰:“将军攻狄,不能下也。”田单曰:“臣以五里之城,七里之郭,破亡余卒,破万乘之燕,复齐墟。攻狄而不下,何也?”上车弗谢而去。遂攻狄,三月而不克之也。田单将要攻打狄地,前去拜见鲁仲连。鲁仲连说:“将军攻打狄地,是不能攻克的。”田单说:“我凭借五里的内城、七里的外城,率领残兵败将,打败了拥有万辆兵车的燕国,收复了齐国的失地。攻打狄地却不能攻克,为什么?”田单说完上车没告辞

- 大秦之隐藏的故事

天涯小飞

秦昭襄王三十五年,《秦本纪》只用了一句话匆匆带过,秦国帮助韩国、魏国和楚国攻打燕国,并且开始设置南阳郡。不过这一年各国的记载有些诡异,关于攻打燕国这事,确有其事。《楚世家》记载这一年,楚国出兵三万帮助三晋讨伐燕国,而且就在这一年楚国主动跟秦国求和,并且派遣了太子到秦国作为质子。这件事发生在楚顷襄王二十七年,这一年之前的记载是楚顷襄王二十三年,楚国在江边收复失地与秦国展开了拉锯战。问题是,既然都对峙

- 关于保护黄河的资料

我们一起加油宝贝

黄河是中华民族的母亲河,是华夏文明的摇篮。“近20多年来,受工业发展及城市化进程的影响,黄河正饱受前所未有的侵害。通过对黄河沿山西段四市十几个县700多公里的实地考察,发现黄河水资源保护目前正面临几大挑战:煤炭的深度开采对黄河水资源污染严重。据测算,开采1吨煤要损失地下水2至4立方米。黄河山西流域年产煤炭1.4亿吨,每年至少向黄河排入矿坑水2.8亿立方米,而这些矿坑水中含有许多复杂的物质成分,其中

- ios内付费

374016526

ios内付费

近年来写了很多IOS的程序,内付费也用到不少,使用IOS的内付费实现起来比较麻烦,这里我写了一个简单的内付费包,希望对大家有帮助。

具体使用如下:

这里的sender其实就是调用者,这里主要是为了回调使用。

[KuroStoreApi kuroStoreProductId:@"产品ID" storeSender:self storeFinishCallBa

- 20 款优秀的 Linux 终端仿真器

brotherlamp

linuxlinux视频linux资料linux自学linux教程

终端仿真器是一款用其它显示架构重现可视终端的计算机程序。换句话说就是终端仿真器能使哑终端看似像一台连接上了服务器的客户机。终端仿真器允许最终用户用文本用户界面和命令行来访问控制台和应用程序。(LCTT 译注:终端仿真器原意指对大型机-哑终端方式的模拟,不过在当今的 Linux 环境中,常指通过远程或本地方式连接的伪终端,俗称“终端”。)

你能从开源世界中找到大量的终端仿真器,它们

- Solr Deep Paging(solr 深分页)

eksliang

solr深分页solr分页性能问题

转载请出自出处:http://eksliang.iteye.com/blog/2148370

作者:eksliang(ickes) blg:http://eksliang.iteye.com/ 概述

长期以来,我们一直有一个深分页问题。如果直接跳到很靠后的页数,查询速度会比较慢。这是因为Solr的需要为查询从开始遍历所有数据。直到Solr的4.7这个问题一直没有一个很好的解决方案。直到solr

- 数据库面试题

18289753290

面试题 数据库

1.union ,union all

网络搜索出的最佳答案:

union和union all的区别是,union会自动压缩多个结果集合中的重复结果,而union all则将所有的结果全部显示出来,不管是不是重复。

Union:对两个结果集进行并集操作,不包括重复行,同时进行默认规则的排序;

Union All:对两个结果集进行并集操作,包括重复行,不进行排序;

2.索引有哪些分类?作用是

- Android TV屏幕适配

酷的飞上天空

android

先说下现在市面上TV分辨率的大概情况

两种分辨率为主

1.720标清,分辨率为1280x720.

屏幕尺寸以32寸为主,部分电视为42寸

2.1080p全高清,分辨率为1920x1080

屏幕尺寸以42寸为主,此分辨率电视屏幕从32寸到50寸都有

适配遇到问题,已1080p尺寸为例:

分辨率固定不变,屏幕尺寸变化较大。

如:效果图尺寸为1920x1080,如果使用d

- Timer定时器与ActionListener联合应用

永夜-极光

java

功能:在控制台每秒输出一次

代码:

package Main;

import javax.swing.Timer;

import java.awt.event.*;

public class T {

private static int count = 0;

public static void main(String[] args){

- Ubuntu14.04系统Tab键不能自动补全问题解决

随便小屋

Ubuntu 14.04

Unbuntu 14.4安装之后就在终端中使用Tab键不能自动补全,解决办法如下:

1、利用vi编辑器打开/etc/bash.bashrc文件(需要root权限)

sudo vi /etc/bash.bashrc

接下来会提示输入密码

2、找到文件中的下列代码

#enable bash completion in interactive shells

#if

- 学会人际关系三招 轻松走职场

aijuans

职场

要想成功,仅有专业能力是不够的,处理好与老板、同事及下属的人际关系也是门大学问。如何才能在职场如鱼得水、游刃有余呢?在此,教您简单实用的三个窍门。

第一,多汇报

最近,管理学又提出了一个新名词“追随力”。它告诉我们,做下属最关键的就是要多请示汇报,让上司随时了解你的工作进度,有了新想法也要及时建议。不知不觉,你就有了“追随力”,上司会越来越了解和信任你。

第二,勤沟通

团队的力

- 《O2O:移动互联网时代的商业革命》读书笔记

aoyouzi

读书笔记

移动互联网的未来:碎片化内容+碎片化渠道=各式精准、互动的新型社会化营销。

O2O:Online to OffLine 线上线下活动

O2O就是在移动互联网时代,生活消费领域通过线上和线下互动的一种新型商业模式。

手机二维码本质:O2O商务行为从线下现实世界到线上虚拟世界的入口。

线上虚拟世界创造的本意是打破信息鸿沟,让不同地域、不同需求的人

- js实现图片随鼠标滚动的效果

百合不是茶

JavaScript滚动属性的获取图片滚动属性获取页面加载

1,获取样式属性值

top 与顶部的距离

left 与左边的距离

right 与右边的距离

bottom 与下边的距离

zIndex 层叠层次

例子:获取左边的宽度,当css写在body标签中时

<div id="adver" style="position:absolute;top:50px;left:1000p

- ajax同步异步参数async

bijian1013

jqueryAjaxasync

开发项目开发过程中,需要将ajax的返回值赋到全局变量中,然后在该页面其他地方引用,因为ajax异步的原因一直无法成功,需将async:false,使其变成同步的。

格式:

$.ajax({ type: 'POST', ur

- Webx3框架(1)

Bill_chen

eclipsespringmaven框架ibatis

Webx是淘宝开发的一套Web开发框架,Webx3是其第三个升级版本;采用Eclipse的开发环境,现在支持java开发;

采用turbine原型的MVC框架,扩展了Spring容器,利用Maven进行项目的构建管理,灵活的ibatis持久层支持,总的来说,还是一套很不错的Web框架。

Webx3遵循turbine风格,velocity的模板被分为layout/screen/control三部

- 【MongoDB学习笔记五】MongoDB概述

bit1129

mongodb

MongoDB是面向文档的NoSQL数据库,尽量业界还对MongoDB存在一些质疑的声音,比如性能尤其是查询性能、数据一致性的支持没有想象的那么好,但是MongoDB用户群确实已经够多。MongoDB的亮点不在于它的性能,而是它处理非结构化数据的能力以及内置对分布式的支持(复制、分片达到的高可用、高可伸缩),同时它提供的近似于SQL的查询能力,也是在做NoSQL技术选型时,考虑的一个重要因素。Mo

- spring/hibernate/struts2常见异常总结

白糖_

Hibernate

Spring

①ClassNotFoundException: org.aspectj.weaver.reflect.ReflectionWorld$ReflectionWorldException

缺少aspectjweaver.jar,该jar包常用于spring aop中

②java.lang.ClassNotFoundException: org.sprin

- jquery easyui表单重置(reset)扩展思路

bozch

formjquery easyuireset

在jquery easyui表单中 尚未提供表单重置的功能,这就需要自己对其进行扩展。

扩展的时候要考虑的控件有:

combo,combobox,combogrid,combotree,datebox,datetimebox

需要对其添加reset方法,reset方法就是把初始化的值赋值给当前的组件,这就需要在组件的初始化时将值保存下来。

在所有的reset方法添加完毕之后,就需要对fo

- 编程之美-烙饼排序

bylijinnan

编程之美

package beautyOfCoding;

import java.util.Arrays;

/*

*《编程之美》的思路是:搜索+剪枝。有点像是写下棋程序:当前情况下,把所有可能的下一步都做一遍;在这每一遍操作里面,计算出如果按这一步走的话,能不能赢(得出最优结果)。

*《编程之美》上代码有很多错误,且每个变量的含义令人费解。因此我按我的理解写了以下代码:

*/

- Struts1.X 源码分析之ActionForm赋值原理

chenbowen00

struts

struts1在处理请求参数之前,首先会根据配置文件action节点的name属性创建对应的ActionForm。如果配置了name属性,却找不到对应的ActionForm类也不会报错,只是不会处理本次请求的请求参数。

如果找到了对应的ActionForm类,则先判断是否已经存在ActionForm的实例,如果不存在则创建实例,并将其存放在对应的作用域中。作用域由配置文件action节点的s

- [空天防御与经济]在获得充足的外部资源之前,太空投资需有限度

comsci

资源

这里有一个常识性的问题:

地球的资源,人类的资金是有限的,而太空是无限的.....

就算全人类联合起来,要在太空中修建大型空间站,也不一定能够成功,因为资源和资金,技术有客观的限制....

&

- ORACLE临时表—ON COMMIT PRESERVE ROWS

daizj

oracle临时表

ORACLE临时表 转

临时表:像普通表一样,有结构,但是对数据的管理上不一样,临时表存储事务或会话的中间结果集,临时表中保存的数据只对当前

会话可见,所有会话都看不到其他会话的数据,即使其他会话提交了,也看不到。临时表不存在并发行为,因为他们对于当前会话都是独立的。

创建临时表时,ORACLE只创建了表的结构(在数据字典中定义),并没有初始化内存空间,当某一会话使用临时表时,ORALCE会

- 基于Nginx XSendfile+SpringMVC进行文件下载

denger

应用服务器Webnginx网络应用lighttpd

在平常我们实现文件下载通常是通过普通 read-write方式,如下代码所示。

@RequestMapping("/courseware/{id}")

public void download(@PathVariable("id") String courseID, HttpServletResp

- scanf接受char类型的字符

dcj3sjt126com

c

/*

2013年3月11日22:35:54

目的:学习char只接受一个字符

*/

# include <stdio.h>

int main(void)

{

int i;

char ch;

scanf("%d", &i);

printf("i = %d\n", i);

scanf("%

- 学编程的价值

dcj3sjt126com

编程

发一个人会编程, 想想以后可以教儿女, 是多么美好的事啊, 不管儿女将来从事什么样的职业, 教一教, 对他思维的开拓大有帮助

像这位朋友学习:

http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_2584320772_0_1.html

VirtualGS教程 (By @林泰前): 几十年的老程序员,资深的

- 二维数组(矩阵)对角线输出

飞天奔月

二维数组

今天在BBS里面看到这样的面试题目,

1,二维数组(N*N),沿对角线方向,从右上角打印到左下角如N=4: 4*4二维数组

{ 1 2 3 4 }

{ 5 6 7 8 }

{ 9 10 11 12 }

{13 14 15 16 }

打印顺序

4

3 8

2 7 12

1 6 11 16

5 10 15

9 14

13

要

- Ehcache(08)——可阻塞的Cache——BlockingCache

234390216

并发ehcacheBlockingCache阻塞

可阻塞的Cache—BlockingCache

在上一节我们提到了显示使用Ehcache锁的问题,其实我们还可以隐式的来使用Ehcache的锁,那就是通过BlockingCache。BlockingCache是Ehcache的一个封装类,可以让我们对Ehcache进行并发操作。其内部的锁机制是使用的net.

- mysqldiff对数据库间进行差异比较

jackyrong

mysqld

mysqldiff该工具是官方mysql-utilities工具集的一个脚本,可以用来对比不同数据库之间的表结构,或者同个数据库间的表结构

如果在windows下,直接下载mysql-utilities安装就可以了,然后运行后,会跑到命令行下:

1) 基本用法

mysqldiff --server1=admin:12345

- spring data jpa 方法中可用的关键字

lawrence.li

javaspring

spring data jpa 支持以方法名进行查询/删除/统计。

查询的关键字为find

删除的关键字为delete/remove (>=1.7.x)

统计的关键字为count (>=1.7.x)

修改需要使用@Modifying注解

@Modifying

@Query("update User u set u.firstna

- Spring的ModelAndView类

nicegege

spring

项目中controller的方法跳转的到ModelAndView类,一直很好奇spring怎么实现的?

/*

* Copyright 2002-2010 the original author or authors.

*

* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

* yo

- 搭建 CentOS 6 服务器(13) - rsync、Amanda

rensanning

centos

(一)rsync

Server端

# yum install rsync

# vi /etc/xinetd.d/rsync

service rsync

{

disable = no

flags = IPv6

socket_type = stream

wait

- Learn Nodejs 02

toknowme

nodejs

(1)npm是什么

npm is the package manager for node

官方网站:https://www.npmjs.com/

npm上有很多优秀的nodejs包,来解决常见的一些问题,比如用node-mysql,就可以方便通过nodejs链接到mysql,进行数据库的操作

在开发过程往往会需要用到其他的包,使用npm就可以下载这些包来供程序调用

&nb

- Spring MVC 拦截器

xp9802

spring mvc

Controller层的拦截器继承于HandlerInterceptorAdapter

HandlerInterceptorAdapter.java 1 public abstract class HandlerInterceptorAdapter implements HandlerIntercep