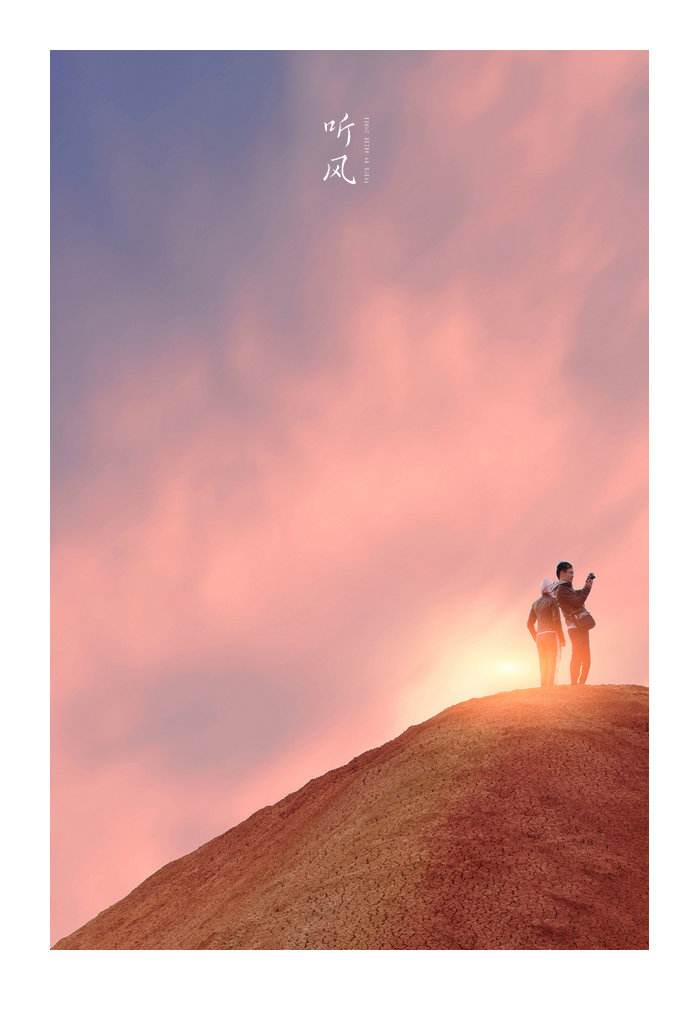

趁着五一小长假,抓紧时间在网上看想看的大片,过过眼瘾。其中谍战片《听风者》把我深深地吸引住了。吸引我的不是腥风血雨的悬疑剧情,而是男主人公何兵(梁朝伟饰)的传奇人生。何兵本是游荡于上海滩的小混混,十三岁时因遭到日军的袭击而从树上跌落导致双目失明,但是祸兮福之所倚,他拥有了超乎常人的听力。何兵后来被前来寻找优秀侦听人员的女主人公张学宁(周迅饰)发掘,成为701部队的“眼睛”。不久后,张学宁请来了名医为何兵治好了眼睛。可是福兮祸之所伏,在一次侦听中,因何兵的失误导致了张学宁殉职。何兵悲痛万分,在一个雨夜又弄瞎了自己的双眼,但同时他再一次拥有了异常灵敏的听力,重新为701找回了敌人的电台。

何兵自身的经历挺有哲理性的——上天赋予一个人的才华,好像总是恒定的,就像跷跷板一样,若想某一方面突出,总得在别的方面失去点什么。拿何兵来说,他之所以拥有超乎常人的听力,双目失明是很重要的一个原因。看不见滚滚红尘,就少了几分心浮气躁,正应验了那句俗话——眼不见心静。套用何兵的原话来说,“简单好,就像这里……只有风的声音!”

值得一提的是,影片用“听风者”做片名,耐人寻味。风本是一种天气现象,但是因为和我们每个人的生活息息相关,融入了各人的思绪中,给我们的记忆增加了一份感性色彩。文人哲士们更常常以风作为感物言志的对象,比如村上春树的《且听风吟》和郭敬明的《愿风载尘》。这两本书我都喜欢。若不论内容,单论书名来说,一个“且”,一个“愿”,前者的境界显然要比后者更恬淡从容一些。我国古代大思想家庄子也非常偏爱风,常常用风来说理。他的《逍遥游》中,就有鹏鸟借风高飞及列子御风的典故。到了李白,更进一步,一句“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。”不知激起了多少人的雄心壮志。

说来也怪,我小时候本是极安静的,像大姑娘一样文静。但若遇到刮大风的日子,就一反本性,像野小子一样疯。仿佛大风扫荡的不仅是天地穹庐,连我心中重重压制的野性也给吹了出来。

我的故乡,在黑龙江中南部一个小镇上。小兴安岭、完达山脉和张广才岭蜿蜒而过。故乡三面环山,只有北面是美丽富饶的三江平原。独特的地理位置,使得松嫩平原上的西南风在故乡形成常年不断的“穿堂风”,风萧萧的日子可谓是司空见惯。故乡风电资源丰富,目前已有中国大唐、国电龙源、亿阳华富等知名电力企业先后落户,并网量为黑龙江县级之首。当然这是后话了。当年那个衣服补丁连片,灰头土脸,手上常有冻疮的乡下少年,以为翻过那几公里远的西山就是人鬼殊途的幽冥世界,实未曾料到故乡将来会如此与风结缘,御风飞扬。

在乡下,刮大风可不是什么浪漫的事,大人们为此要操心的事多了,比如菜园里的扣棚,猪圈鸡舍的盖草,摇摇欲坠的柴垛等等。大风过后,现场常常一片狼藉。而且,为了防火,大风时是不能生火做饭的。那时电饭煲、电炒锅等电力厨具还没怎么普及呢,所以,大风来时,我们全家要么围在一起愁眉苦脸地吃干粮,要么饥肠辘辘地饿肚子等风停。

与大人们浸满了世俗思虑的心相比,小孩子们显然要简单、明快得多。每当大风起,我就像喝多了酒一样兴奋,呼朋引伴,在风里肆意宣泄童年的欢乐和野性。我们用麻绳拴着塑料袋或者纸壳子,顶着风大呼小叫地奔跑,像放风筝一样。或者比赛爬粮库高高的围墙,看谁爬得快,看谁在狂风劲吹的的墙头站立得久。我小时候精瘦精瘦的,远不像现在的笨拙臃肿,每当把小伙伴们甩在后面,最先爬上高墙时,那种荣耀和自豪感是如此的强烈,以致觉得天地间整个世界都随着我的光彩乘风高飞。

我的家在镇上最南面一排,南面就是广袤的农田。农田里纵横交错的水沟,也常常是我们在狂风中嬉戏的乐园。有的水沟宽两三米,平常是我们是跳不过去的,但是大风的日子成功的几率就大增,可以冒险一试。我们逆风走了几十步,然后回过头来,口里喊着号子,给自己打气,借风助跑。田里的玉米秆大军疯狂摇摆,仿佛为我们摇旗呐喊,沟里的河水风浪翻滚,好像为我们擂鼓助威。成功跳过去后那种洋洋自得的兴奋劲儿,我想刘翔拿到奥运会的金牌时心情也大抵不过如此。

但人有失足、马有失蹄,不会总是那么幸运的,万一失手,“噗通”一声掉进沟里,那结局可就惨了。绿里泛白的沟水虽然不深,但沟底是厚厚的污泥。从沟里爬上来,我们往往成了刚出炉,还没烘干的泥娃娃。事已至此,好像接下来免不了要受大人责罚。但这难不倒我们,我们在田里掰下桔秆,刮掉身上的污泥,然后用沟水马马虎虎地冲洗一下,希冀骗过大人们的眼睛。虽然穿在身上的衣服湿漉漉的,但野小子们哪里在乎这个?我们在风中追逐打闹,有性子犟一根筋的甚至重新尝试,直到连续几次都掉进沟里才肯罢休。

不幸我的母亲心是极细腻的,我的脏衣服虽然在风中,加上自己的体温,已经被烘干了,但蛛丝马迹仍然难逃她的法眼。母亲是极爱整洁的,眼里好像容不下丁点脏乱,平时我的补丁衣服总是被她洗而又洗,补而又补,我的泥浆衣又怎能不让她糟心呢?母亲拿起扫帚,作势向我冲来,我赶紧撒腿就跑,但是心里一点也不惊慌。因为我知道母亲是极爱我的,即使被她抓住,扫把也是象征性地在我屁股上敲打几下而已,一点也不疼。

但有一次我确实因风闯了祸,吓得不轻。起因是去仓房找麻绳,高兴得忘乎所以了,出来时忘了关门。狂风吹得仓门关而又开,开而又关,咣啷咣啷的,仓房的玻璃大部分都被震碎,里面的杂物被吹得东倒西歪,狼藉得仿佛鬼子进村。从外面疯玩回来后,等待我的是爷爷气得通红的脸。爷爷国字型脸上棱角分明,总是不怒自威,发火的时候很吓人。他当过国民党军队的兵,上过战场,小时的我既崇拜他又很怕他。

往事如烟云,独自苍老,如今时光过去三十多年了,爷爷早已作古,但是他站在院子里,双目怒睁,指着我的手颤颤巍巍,明显是在强压心中怒气的那一幕却遒劲地刻在我脑海里,以至于后来一见到“暴怒如雷”这个词时,就条件反射般地想起爷爷发怒的情景。虽然我很怕我的爷爷,但不减我对他深深的思念,有的人天生仿佛就是用来被敬畏、被尊重的。

相似的情况还有我一位远房舅爷,他老人家精瘦得像重度营养不良患者,长脸上总是一脸严肃,即使对小孩子也不苟言笑,走路时总是背着手,低着头仿佛若有所思。那时,幼小的我对这位舅爷是满心敬畏,有时甚至担心狂风把他瘦小的身影吹到天上去。因为我想,既然狂风能吹倒了电线杆,把人刮到天上去也不是不可能,那时还不知道有龙卷风这样的暴戾杀手。风从我身边呼啸掠过,带着我的体温,带着我的担忧,吹向踏风疾走的舅爷。舅爷好像没有察觉到风所带去的我的关切,连头都不曾回,越走越远。风虽然浩浩荡荡的像充满了天地间,却填不满隔代人之间深深的思想鸿沟。

在和我一起因风而狂的小伙伴中,我不是最疯的一个,最疯的是“鬼子”。他的“风狂”别具一格,让我印象深刻,多年后还忘不了。

我至今还记得“鬼子”的大名叫高云飞,他家和我家算是邻居,两家各居在一条街的东西两端。“鬼子”的相貌在我记忆中随着时光已经褪色成一片空白,只记得他矮胖的个子,总是剃着光头。“鬼子”其实一点鬼气都没有,和日本小鬼子更没有丁点相似之处,他之所以得这不幸的绰号,只能怪他业余兼职“跳大神”的父母。

“跳大神“是一种发源于东北白山黑水间的萨满巫教文化。跳大神要有两个人共同完成,一个是一神,一个是二神。他们认为一神是灵魂附体的对象,二神是助手。在跳大神过程中,一神多是在“旋转”,二神耍鼓。有固定的曲调和请神词,神请来之后,由二神负责与神(灵)“沟通”回答人们的问题。“请”来的有的时候是所谓的仙,有的时候是死去人的“灵魂”。以上是百度百科对“跳大神”的名词解释。

“鬼子”的父母,从事的就是这样一份神秘诡异的工作。虽然乡下人文化水平普遍较低,各种各样的神灵都能找到自己的市场,但毕竟在红星照耀下的新中国上不了台面,只能低调地暗中进行,给大众印象神神秘秘的。加之要和死人“交谈”,带有一种阴森恐怖的调调,所以大家称呼我不幸的小伙伴为“鬼子”,意思是“鬼之子”,倒真挺形象的。

“鬼子”的妈妈是个极特别的人,圆圆的脸上有一个惹眼的美人痣,说话轻言细语的,性格很文静,从来没见过她和左邻右舍发火吵架过。据说她还当过一段时间代课老师,这和她后来从事的“大神”职业实在是反差巨大,很难想象会是同一个人。后来我耳朵毫无征兆地发病时,家人为我有病乱投医,请来“鬼子”的妈妈为我跳大神。也许总和她家的“鬼子”在一起玩,她对我太熟悉了,见到我时,脸上掠过一丝羞赧的神色,虽然只是一瞬间,但还是被我捕捉在眼里。我承认世界上还有众多的现代科学无法解释的现象,所以最理性的态度是求同存异,不能妄加评论。

但“鬼子”的妈妈“请神”时给我留下的印象太深了,但见她披头散发,全身抖如筛糠,眼睛半睁半闭,不断流口水的嘴角半启半合,说话像呓语一样,和她以往端庄的形象大相径庭。那时候,作为全场主角之一的我,非但没有一点虔诚之心,内心反而有说不出的别扭,好像目睹了一场从美到丑的闹剧。几年前,曾为此百思不得其解现象求问一位学心理学的朋友,对方可不信什么“一神二神”的,他斩钉截铁地说,“鬼子”的妈妈要么患有“癔症性神鬼附体”,要么是严重的分裂型人格。

和他妈妈一样,“鬼子”的脾气也极好,总是笑呵呵的,大家叫他“鬼子”他也不生气。“鬼子”很大方,他妈妈给他做的气饼,他常常地慷慨地分给我们品尝。“鬼子”的妈妈做的气饼极好吃,圆圆的,里面有气,中间鼓鼓的,甜而不腻,入口绵软。“鬼子”家门前有一颗老榆树,枝叶繁茂,每到春天,一树绿绿的榆钱在风中摇曳,赏心悦目。“鬼子”的妈妈真算得上是巧手惠心,做出来的榆钱玉米面饼子,色泽金黄,外焦里嫩,伴着榆钱儿纯天然的清香,真算得上是人间美味。

少小离家后,就再也没吃过了,一直深自怀念。去年有机会回去一次,当年的老榆树还在,只是物是人非。我站在老榆树下,凝视着它伤痕累累的树皮和已枯干一大半的树干,触景伤情,勾起了童年时光的点滴回忆,内心有热泪滚滚流下。那一次,我在老榆树下静默了很久,且听风吟,任凭微风吹起我的万千思绪。

“鬼子”和我们一样,也是个追风少年。但是和我们在风中尽显喧哗骚动的举动迥然不同,他是特立独行。如果说我平时安静,风中凌乱的话,“鬼子”就是完全相反——每到大风起,平时挺“野”的他,突然变得安静下来。他常常爬到家门口那颗老榆树上,紧抱着树干,任凭狂风劲吹,树枝乱打,就那样在树上安静地呆着。风中的他眯着眼,也不怎么说话,一副老僧入定模样,挺高深莫测的,也不知道在想些什么。大家起哄问他,“鬼子,你在树上干什么呢?”他不答。被问得烦了,就瓮声瓮气地说,“在听七仙女唱歌呢!”惹得大家一阵哄笑。“鬼子”全家就像一枚多棱镜,给我们幼小的心灵展示出了这个世界神秘莫测的一面。

老榆树并非是“鬼子”与风亲密接触的唯一据点。记得有一次,夕阳已经落山,但“鬼子”踪影皆无,还没有回家。我们小孩跟在大人后面,打着手电筒,到处去找他。“鬼子”的妈妈慌慌张张地走在最前面,她呼喊“鬼子”的凄厉叫声,夜风中显得绵延而悠长,在寂静的深夜里传得很远很远。最终在一公里外修水渠待用的水泥管里找到了他。“鬼子”在里面睡得香甜,小脸蛋被野风吹得红扑扑的。

“鬼子”的生命很短暂,只活了十来个春秋。那次我们几个小伙伴相约骑自行车去几公里外的安兴水库洗澡。到了地点,“鬼子”的动作最迅速,三下五除二脱光衣服,跳入水中。不幸他落水的地方下面有采砂遗留的深坑,他还没来得及呼救,瞬间就被湖水吞没了。

“鬼子”因为是横死,加之又未成年,按照当地风俗,是没资格埋入祖坟的,只能就地火化了。火化那天,我们几个大难不死,又痛失小伙伴的孩子们被大人关在家里,不允许出门去看。受了惊吓的我,失魂落魄地透过窗棂,凝视家前面的田地里升起的缕缕白烟,眼泪不争气地落了下来。前几天,读许崧先生《印度走着瞧》时,书中描写的印度教圣城瓦拉纳西在恒河边火化逝者的场景又勾起了我对“鬼子”的回忆。记得那天没有风,风好像也是有感情的,不舍它的知音离去。白烟在上方变换着各种形状,然后消失在深蓝的天空中。

对于“鬼子”的死,大人们议论纷纷。刻薄点的说是他父母装神弄鬼骗人的报应,忠厚点的说这孩子名字起得不好,高云飞,分明就是在高天上的白云上面飞翔嘛!事关我小伙伴的生死迷局,我聚精会神地听着,不放过大人们的每句话。从内心深处,我还是衷心期望“鬼子”能在白云上自由自在地飞翔,他想我们的时候,就借风传话。

“鬼子”的死,给我的童年画上一句休止符。离开了“鬼子”这个开心果,小伙伴在一起玩的时候,常常意兴索然。不久后,我耳朵开始发病,经历了从莺歌燕语的有声世界到单调苍白的无声世界的沧桑巨变。如今在无声世界生活三十多年了,我很惭愧,因为在我身上,实在看不到像何兵那样,“上帝关闭一扇门的同时,也会为你打开一扇窗”的化妆祝福。也许有,但我浮躁的心灵并没有沉静下来好好发掘 ,导致岁月虚度,一事无成。

稍微安慰的是,当年那个听风少年爱风的本色一直没有变。虽然已然听不见风或浅吟低唱,或壮怀激烈的声音,但风吹过皮肤引起的触觉反应还是一样的。时光荏苒,岁月沧桑,但风一直像位良友不离不弃地伴着我,哀伤的时候,它吹干我的眼泪;消沉的时候,它鼓起我的斗志;得意的时候,它吹醒我的头脑。如果说人生就是一场心性锤炼、灵魂修炼的战斗,那么风我对来说实在是不可缺少的装备。

其实风的本身,就包含着生命的诠释,它代表着一种人生态度。那种“来如流水兮逝如风,不知何所来兮何所终”的旷达境界,是我虽不能至,然心向往之的。