回到本心,回到过去,过去在美化的滤镜中呈现出镜花水月的模糊轮廓,你不甘心,伸手狠狠地抓去,自然无所得——所谓的“过去”是一个空,一个无。根本没有一个所谓的“纯洁过去”与“决定性节点”来让你回顾、流连,汲取前行的力量。如今的你未尝不是昨日的你,今天的你也未必不是将来的你——那“远方”与“将来”也同样是一个“无”。

夜航船,且说且行

一帧帧壮阔的幽蓝流转绵延,纵深的峡谷里传来沉郁的大提琴声,铁锚铮铮,与湍湍水流撞击出洁白的浪朵,层层覆盖,翻卷成漫天迷蒙的水雾。在这一框浩大极美的幽蓝中,诗句一行行显现,像是写在水里的情书,一边写一边消失,记住的人记住了,消失的句子永不再现。

一江一船,念一人。全片像夜航船般,从浩荡的水面悠悠驶入幽静的人心。船上有人说故事,说的是,一个商人下船相会了一个当地女子,一夜缠绵,次日醒来发现竟变作了那女子,而那女子的幽魂便借了商人的身子拔腿上船,一去不返。故事戛然而止,香艳故事中的恐怖是带有后劲儿的慢镜头,须反应一会才沉淀渲染开来。这故事自是警喻长年在外的船工、商贾莫要流连露水风尘,可当它嵌在此间故事结构中时,却仿佛在暗暗隐喻男女在一夜交欢后,交换了身体,交换了灵魂,交换了记忆。女子的灵魂顽强地爬上了男子的身体,女子的身体却惶然地住着男子的灵魂。相爱一场,爱的是他人,爱的也是自己,在相爱的过程中自己最终与他人的边界也变得含混暧昧——我们终会相像于那些爱过的人。

在感情交错的时间线中,男女的爱情错过开来。男的叫高淳,女的叫安陆。高淳沿着现行时间线接下父亲的货船,一路逆流而上运货,在逆流中不断后退、逐步回溯至记忆的深处,重新捡拾与安陆有关的片段;安陆则活在一个虚拟的时间线里,从长江源头顺流而下,修行过、相爱过、抗争过,最终随波逐流,成为上海吴淞码头上一个身影单薄的船妓。此时,“长江”已不仅为物理实体,更是一个面容清晰的时间实体。男女在时间长江里飘荡,仿佛在做相向而行的移动,免不了相遇,加之爱情的黏着又使得彼此有意延误行程、偏移方向,于是便有了高淳在不该停留的港口下了船,安陆在中途放弃了修行。

导演有意以外力斩断爱情,并将动力设置为人力无法阻挡的现代化进程。在江阴幽暗的码头,高淳的黑色风衣被风一阵阵灌起,像哗啦啦作响的黑色旗帜,他隐没在风衣之中,镜头代替双眼摄向对岸,捕捉着那可能会出现的安陆。在风衣与不断出现的姑娘中间,有一艘远景中的船,挂着小小却鲜艳的国旗。这似乎象喻着他们注定要被一种宏大的、国家的现代化进程所阻断。而在之后,这表现得更加显豁,高淳一过三峡,便再也找寻不到安陆的面影。过往的回忆被现代闸门截断,那些层叠堆积的往事像被淹了的张飞庙一样无法重现,高淳在巨大的大坝轰鸣声中流下了眼泪。

菩萨畏因,众生畏果。高淳得受业力报应,被刺死在宜宾的二码头。宜宾也正是高淳与安陆的初相见之地,故事从这里始,亦从这里终:

我是一个源头 我是一个终点/仇恨或是爱情/我是神秘的证据 但不会是业力中的一环/我不会再传递任何东西/我只要彻底的心安

宜宾是高淳货运航线的最后一站,亦是入长江的第一站,由此它成为了一个阴阳交割的节点。肉体的高淳在此死去,其灵魂到达了楚玛尔河,在长江的北源寻找到了安陆之母的墓地,替得安陆重回母体,永久地停留下来。而活生生的安陆便是在宜宾上船,一路下行,遇到高淳后继续旅程,代什么都不会的高淳完成海上漂泊的宿命,摆渡众生。二人爱恋过,在交汇间不经意地交换了彼此的命运,没有什么好,也没有什么坏,来来往往人世间,纷繁尘事无不是修行。

曾潜心修行的安陆“堕落”为船妓,高淳从事非法生意,其灵魂却最终到达了圣洁之地;安陆沦为船妓,却以身体温暖过路的行船人,高淳一路找寻安陆,却最终并不可得。究竟谁得救了,谁安息了,是说不清楚的。

《野草》中说,于浩歌狂热之际中寒,于天上看见深渊,于一切眼睛中看见无所有,于无所希望中得救。

叙事的破碎

在现行的时间线索中,有一个“运鱼”的故事。这个故事并未得到充分展开,似乎被导演作为一个行船的“借口”或“背景”理所应当地“怠慢”,仿佛是不言自明、自不待言的“言说的暗处”。从“暗处”出发,我们会看到货船上的三人,高淳、武胜与祥叔之间的故事呈现出了支离破碎的状态:武胜稀里糊涂地一脚踏空、落入大海生死不明;祥叔私自放走货物,离船而去;高淳手不释卷地整日捧着诗集,以浑浊的双眼追寻着岸上的女人。三人之间的对话极为俭省,仿佛是一个模子刻出来的对话模式,且人物之间一旦开始对话便流露出难言的隔膜、龃龉、与矛盾。每个人物都没有明显的喜怒哀乐,都笼罩在一种莫名其妙的愁绪与怅惘里。

在导演“魔幻现实主义”风格的诠释下,完整的、生鲜活辣的“现实”生活被遮蔽,而扁平的、模式化的“碎片人物”像牵线木偶般在前台惆怅;而与此相反,一旦镜头摄入风物,片中灰暗的调子则为之一变,或宏阔壮美,或幽深连绵。我们会发现,人物与风物在片中的视觉语言里是分裂的。人物、故事都不足以成为叙述的主体,而“长江”本身成为了片中的唯一主角。这也许可以解释为何片中出现了大量的“空镜头”——换个角度,这是一幅幅主角特写。意味深长的是,片中最讨彩的也正是这些极美的风物镜头。在这些镜头里,人物成为了长江的陪衬,像一群群蠕动的蚂蚁在搬运、编织自己的生活。

因此,导演大概想表达的是,一个关于长江的故事,一首书写长江的诗。而在这个“诗意”的故事中,“君住长江头,妾住长江尾”的男女爱恋、商人货贩的长途生意、父与子之间无法共存的矛盾等尘世纠葛是次要的插曲。但真正的长江故事,也并非简单地是:吴淞口的水光幽阑,挽住万家灯火;江阴的风急天暗,发动机在暗黑湍急的水浪里轰隆作响;铜陵的两岸古旧,水流可随意亲近民居,流泄出愈来愈美的山川风物;宜昌高不可测的闸门深深切入万丈水流,以一种挑战忍耐限度的力度嘶吼;秭归、巴东、巫山、云阳、丰都、棓城,江水任性回旋,激荡出暗黑的夜晚……在导演所营造的“诗意”故事中,他避实就虚,更想借这个故事表达出一种幽深的情绪累积、一种深沉的家国情怀、一种体认长江为母亲河的信仰。

这种浓郁诗意的表达风格和吁请姿态似乎与“第五代”导演遥相呼应,但叙事的破碎又与《黄土地》《红高粱》迥然不同。如果说,“第五代”导演们着意于对个人体验赋予历史经验的表达,那么杨超、毕赣这一批导演似乎刚好相反——他们试图对宏大事物的历史现场给予个人风格化的表述。在这种表述中,破碎的、情绪化、印象式的个人体验占据了主体,这是“无父”的第二代面对新世纪的自信姿态,也是对“家国”大词逃避之后的回归之旅。

Crosscurrent

影片的英文名是Crosscurrent。这是一个回溯的故事,追根溯源,回至本心。

现行生活进程有诸多不如意之处时,我们通常会向两个地方寻求庇护,一个是过去,一个是将来。回到本心,回到过去,过去在美化的滤镜中呈现出镜花水月的模糊轮廓,你不甘心,伸手狠狠地抓去,自然无所得——所谓的“过去”是一个空,一个无。根本没有一个所谓的“纯洁过去”与“决定性节点”来让你回顾、流连,汲取前行的力量。如今的你未尝不是昨日的你,今天的你也未必不是将来的你——那“远方”与“将来”也同样是一个“无”。于是虚妄与迷茫便接踵而至。

我们需要一个信仰,需要一个信仰才能应付寻常生活的琐屑、不堪、一地鸡毛。可似乎佛陀并不光顾命悬一线的你。在片中的荻港,出现过安陆与和尚辩难的场景,结果大师铩羽。和尚疲软的声音、圆沓的背影、“战败”的姿态似乎是宗教在现世无用的象喻——人的救赎不能倚傍于佛,而只能靠自我。而片中的这个“自我”指向了安陆,指向了女性,似乎女性身上的某种特质堪比佛陀。

要么丑陋/要么邪恶/要么虚伪/没有神灵让人信服/所以期待一个女性

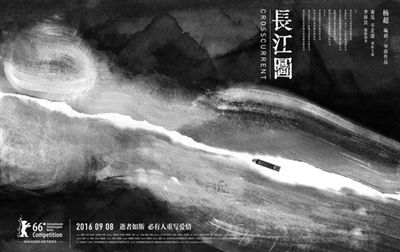

《长江图》的宣传照是一幅水墨长江图,细心的观众早就发现这是一个女性身体的轮廓。“安陆-女性-长江-信仰”便如此构成了导演的叙述逻辑。

然而,在内部操作上,“长江”作为与“人”二元对立的处理痕迹太重,长江的内在蕴涵被剥落、缩减为一种毫无杂质、物性天然的美与力——“长江”充分地被俯视、被观看,被物化,与“人”泾渭分明地区隔开来,成为一个遥远的“隔壁”。同时,从外部因素来看,在缺乏信仰的时代呼唤、重建一种信仰,一种超脱于俗世宗教的信仰,一种朴素的回归自然、本心的信仰何其艰难——“长江”也许承载了某种信仰,但在《长江图》中却并未成功地建构出来。这是一个大的命题,或许“建构成功”才是“苛求”。在填充这个宏阔的大命题之时,导演调动了诸多形式、艺术技巧,然而这愈发坐实了作品的“拼贴性”。

当作品一旦完成,便已离开了作者。作者曾想寄寓的思想、情绪毋庸置疑地流淌在作品中,但同时,当作品以各个部分的形式呈现于观众面前时,每一部分又在不同观众的审美体验中再次生成一次,重新融合、组成一个新的、语义驳杂的作品。当一部“拼贴”的作品如此呈现时,其“碎片化”的接受模式便更加显豁。

一言以蔽之,《长江图》做的是“排除法”,解决的是“不是”的问题,而非“是”的问题:

我厌恶坚硬高耸的信仰

山清水秀的长江

和所有确信无疑的爱情

-END-

转载请私信联系授权,感谢您的阅读。