从“民间隔离”到“民间医生”,古人如何防疫?丨专访于赓哲

这场突如其来的疫情,不仅牵动着每一位国人的心,更切切实实地影响着每一位国人的生活。瘟疫的肆虐,让我们很难不去回望历史。从某种程度上来讲,人类的历史,也是人类与瘟疫之间的斗争史。

作为人类最为古老的敌人之一,瘟疫摧残了曾经辉煌的古罗马文明、玛雅文明和印加文明,也留下了许多惨痛的历史记忆:强大的拜占庭帝国因鼠疫而衰落,曾让整个欧洲蒙受巨大的灾难。最早被人类记录的病毒传染病天花,已有距今三千年以上的历史。

回观中国,瘟疫同样对我们的历史进程造成了诸多深刻的影响:瘟疫高发的魏晋南北朝时期,有记载可查的瘟疫多达77次;即便是繁盛的唐代贞观时期,也发生了六次瘟疫;电影《大明劫》,更是发生在明代崇祯年间瘟疫大流行的背景之下……

电影《大明劫》剧照

瘟疫因何而起?中国古代暴发过哪些有史可查的大瘟疫?又对我们的历史进程产生了什么样的深刻影响?古人如何应对瘟疫?又有哪些行之有效的措施?中国历史上“卫生”与“防疫”的观念发生过哪些演变?针对这些问题,新京报记者采访了陕西师范大学教授,隋唐史、医疗社会史学者于赓哲。

在于赓哲看来,各个时代都有各个时代不同的传染病,比如汉代、明代、清代的鼠疫,南北朝、清代的天花,唐代的疟疾、麻风,以及清代的真性霍乱等。与原始社会相比,进入文明时代以后,因为人口多,交流广,传染病开始变得越来越高发。他指出,中国古代的防疫手段大多从实践出发,一方面,古人总结出了隔离等行之有效的方法来控制传染病的传播,但另一方面,中国古人对付传染病,都是经验的积累,不是理论的突破。

采写 | 何安安

于赓哲,男,祖籍山东,1971年生于陕西咸阳。

武汉大学博士、南开大学博士后 ,现任陕西师范大学教授、博士研究生导师。

主要研究方向为隋唐史、医疗社会史。

出版有《唐代疾病、医疗史初探》《狄仁杰真相》《上官婉儿》《大唐英雄传》《她世纪》《平衡的失败——唐玄宗的得与失》(上下册)《隋唐人的日常生活》《唐开国》等作品。

于赓哲,男,祖籍山东,1971年生于陕西咸阳。

武汉大学博士、南开大学博士后 ,现任陕西师范大学教授、博士研究生导师。

主要研究方向为隋唐史、医疗社会史。

出版有《唐代疾病、医疗史初探》《狄仁杰真相》《上官婉儿》《大唐英雄传》《她世纪》《平衡的失败——唐玄宗的得与失》(上下册)《隋唐人的日常生活》《唐开国》等作品。

01

疾病和人一样,也有自己的进化

新京报:这段时间发生了相当多的事情,针对这次疫情,你有没有一些自己的观察和建议呢?

于赓哲:一遇到疫情,就会出现一种言论。比如2003年“非典”时,就有人说怎么可能出现新的病,这种病从来没见过,一定是人造的。现在又出现这种言论,说这(新冠肺炎)是人造的武器。从疾病史的角度来说,疾病和人一样,也有自己的进化,一个时代有一个时代的疾病。即使是同一种疾病,不同的历史阶段也有不同的样态,毒性、传染力都不一样,在疾病史上这是很常见的现象。

我的建议是,现在民众要稍安勿躁。

对于整个人类史来说,隔一段时间产生一种新的疾病,是再正常不过的事情。一方面,疫病会反复发作;另一方面,病毒、细菌本身也有自己的进化;再者,同样一种疾病,比如梅毒刚开始出现时,毒性很大;但往后发展,毒性就没有原来那么大。现在,艾滋病也出现了这种现象。艾滋病刚开始出现时,发病周期比较短,患者患病后生命一般来说也比较短,可现在艾滋病的发病周期明显延长,说明毒性有所下降。

所有的细菌和病毒,也包括支原体、衣原体、螺旋体等,都有一个共同的基本原则——它们的发展不是为了杀死宿主,而是为了繁衍自己,这跟人类是一样的。一旦它们把人类都搞死了,皮之不存,毛之焉附。因此,加强感染性、降低毒性,可能是一个发展规律。

新京报:人类与疾病斗争的历史,似乎从人类诞生起就从未停歇过。在中国历史上,暴发了哪些有记载的瘟疫?产生了什么样的影响?

于赓哲:瘟疫始终伴随着人类的历史,但历史上究竟发生过哪些瘟疫,已经没有办法进行详细的统计——这其中的一个重要问题,就是很多史料已经没有了。因此,如果要说哪个朝代的瘟疫更加频繁和严重,是没有办法回答的。

对中国历史进程产生过重大影响的几次瘟疫有:一次是东汉末年,从汉灵帝时期到汉献帝时期,五次暴发大瘟疫,这其中一个重要原因就是自然灾害,发生了干旱、农业歉收等,同时暴发了瘟疫。尤其是汉献帝建安时期的瘟疫,当时的“建安七子”,有四个人(徐干、陈琳、应玚、刘桢)死于同一时期,可见死亡率有多高。

汉灵帝绣像。汉灵帝刘宏(157年,一作156年-189年5月13日),生于冀州河间国(今河北深州)。东汉第十二位皇帝(168年-189年在位),汉章帝刘炟的玄孙。

这场瘟疫造成了什么样的人间惨剧?曹植当时专门写了《说疫气》,“建安二十二年,疠气流行,家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。或阖门而殪,或覆族而丧。”家家户户已经惨烈到这样一个程度。当时暴发的是什么瘟疫?据现在的学者进行研究推测,比较大的可能性是鼠疫。

唐文宗时期,大江南北暴发的瘟疫也很多,村里十室九空,相当惨烈。还有,明朝末年暴发了一次大规模的瘟疫,也就是电影《大明劫》中所描绘的崇祯年间的大鼠疫。这场大鼠疫遍及整个大江南北,当时明朝已经非常虚弱,这件事情可以说是雪上加霜,加速了明朝的灭亡。上海交通大学的曹树基等先生,甚至有这样一种看法,就是明朝亡于鼠疫。

电影《大明劫》剧照

一种瘟疫使得一个国家走向衰落,虽不能说是直接原因,但在历史上是有的。比如说古罗马,人们认为古罗马的衰落,与疟疾和鼠疫等密切相关。类似的话题,在人类历史上屡见不鲜。在古人面临的各种传染病当中,毫无疑问,如果说传染速度快,死亡率高,首推就是鼠疫。无论是欧洲中世纪的黑死病,还是中国历史上死亡人数特别多的瘟疫,都是属于鼠疫。

02

古人对付传染病

依靠经验的积累,而非理论的突破

新京报:面对传染性强,又会造成惨烈局面的大规模传染病,古人会如何应对?

于赓哲:坦白地讲,我们历史上对待一般的疾病或瘟疫,可能还是有些办法。但对于如此大规模的传染病,还是缺乏行之有效的办法。不仅是中国,整个世界在古代史上出现大规模瘟疫,一般都是没有办法的。

当然,一些医学家会先知先觉,针对一些疾病做出准确的判断。比如明崇祯年间的大瘟疫,吴又可写下了《温疫论》,在世界范围内比较早地意识到了肺鼠疫的存在。

吴又可(电影《大明劫》剧照)

鼠疫分为两种:一种叫腺鼠疫,主要由老鼠、跳蚤传染给人;一种叫肺鼠疫,不需要老鼠作为媒介,直接人传人,类似于现在的新冠肺炎,可以通过呼吸道进行传染。吴又可率先意识到了口鼻传染疾病的可能性,为疾病的防治提供了理论上的依据。

这样的医学家,在古代历史上多不多呢?不多。对付大规模的传染病,一定需要国家强制力的介入。如果没有国家强制力,也得有一些强制的手段。比如说在西方的历史上,封建领主、教会,乃至行业工会都有它相对应的权力,但这在中国并不存在。对于中国古代来说,如果国家没有强制力,仅依靠民间自发的组织来应对大规模传染病,不可能有行之有效的方法。因此,历史上才会有那么多惨烈的瘟疫。

不过,从实践出发,也有一些应对传染病的手段,逐渐被总结出来。这不是理论先行,而是实践先行。比如中国南方,自古以来人们都特别恐惧一种传染病——瘴气。东汉时期伏波将军马援南征交趾,军队在得了瘴气以后,有十分之四五的士兵因病而死。自东汉起,瘴气便史不绝书。

伏波将军马援墓,位于陕西省宝鸡市扶风县城西南伏波村。马援(前14年-49年),字文渊。扶风郡茂陵县(今陕西兴平)人。西汉末年至东汉初年著名军事家,东汉开国功臣之一。

瘴气毫无疑问是一种传染病,但究竟是什么病?

根据现在学者研究,首先是自然科学不承认有瘴气的存在,现代医学认为它可能是多种南方传染病或流行病的总称,叫做瘴气。这其中,最为典型的就是疟疾。瘴气虽不能说等同于恶性疟疾,但瘴气中最为主要的疾病之一就是恶性疟疾。疟疾通过蚊子携带疟原虫进行传染,可古人并不懂这个道理——疟疾与蚊子携带的疟原虫相关,是19世纪英国医生在印度发现的。

但古人很聪明,具有实践经验。我在研究过程中发现,中国古代的南方,从秦朝到宋朝,一直有一种躲避瘴气的方法。古人意识到,一旦城市周边有较大面积的死水,城市就容易蒙受瘴气。我们现在知道,死水是蚊子繁衍的最好地方,蚊子多了,自然有可能出现瘴气。古人采取的办法是,将城市从死水旁搬离,越远越好。这虽然没有任何理论依据,却是通过实践总结出来的好方法。

从另外一方面来讲,中国古人对付传染病,都是经验的积累,不是理论的突破。

03

公共卫生体系的建立是一个痛苦的过程

新京报:中国历史上“卫生”与“防疫”的观念发生过哪些演变?南开大学历史学院教授余新忠认为,作为一种带有强制性的公共卫生举措,检疫制度在中国是晚清时从西方(包括日本)逐渐引入并推行的。在中国古代,到底有没有相应的公共卫生防疫体系和检疫制度呢?

于赓哲:他说的有一定道理。首先,中国古代并非完全没有强制性防疫手段,比如在云梦睡虎地秦简中,关于对麻风病人的隔离就是强制性的。话说回来,这跟现代公共卫生体系完全是两回事。古代隔离制度是为政府服务的,关心的是刑徒的健康,因为刑徒是国家的劳动力。这种隔离,并非针对全社会。

现代公共卫生体系最大的特点是什么?“卫生”这个词,在《庄子》中就已经出现了。但在古代,“卫生”仅指卫护生命,是个人的私务。现代公共卫生体系最大的特点是强制性。

强制性来自于国家,这是一个完全近代化的结果,在西方出现也比较晚。在黑死病以后,西方才逐渐确立了强制性的公共卫生体系。后来的“西学东渐”,逐渐影响到了中国建立公共卫生体系。这个时间跨度很大,已经到了19世纪末20世纪初。标志性事件就是1910年和1911年的东北大鼠疫。

伍连德的临时实验室。1910年12月27日,傅家甸的这间陋屋,见证了中国医生的第一例人体解剖。

伍连德奉清政府命令去东北防治鼠疫,在东北建立了一整套的公共卫生体系。即便如此,伍连德当时仍然遭到了东北地方士绅的强烈抨击,称民“不死于疫,必死于防疫”。为何如此?因为中国人自古以来都把健康视为个人私务。对于突然由国家来进行管制,因为别人得病而强制我,很多民众都不予理解。所以,公共卫生体系的建立是一个痛苦的过程,是一个新旧文化激烈冲突的过程。

从某种程度上来讲,公共卫生体系是可以不讲理的。因为,公共卫生体系是人类在付出大量生命代价后才总结出来的经验。现代化公共卫生体系,首先体现在强制性上。强制性是公共卫生体系的核心。比如说隔离就具有强制性,海关、港口的强制免疫具有强制性,疫苗本身也具有强制性。

对于中国古代来说,在瘟疫后焚烧尸体也带有强制性。中国古人最讲求孝道,人死后要入土为安。比如吴又可在防治大瘟疫的过程中要求焚烧尸体,伍连德防治东北大鼠疫焚烧了几千具尸体,可以说举国震惊,这些面临着新旧文化的冲突问题,也带有强制性。在疫情期间,个人利益和个人自由、人权等需要让渡一部分出来,这是必须要付出的代价。

新京报:但有记载显示,湖北出土文物《封诊式》竹简中提到过在战国时期就有逐级报告传染病和对可疑病例调查的制度。

于赓哲:战国时期的逐级报告传染病和对可疑病例调查的制度,这是当时政府内部出于对劳动力维护的角度所采取的措施,是政府对刑徒、士兵等群体重视的体现,并不针对全民。它的存在,只能证明中国古代有针对传染病的统计、汇总、上报等制度。但它并不具备公共卫生体系的意义,并不是一种公共卫生体系,并不指向全民利益。

1975年,在湖北云梦县睡虎地秦墓中出土了秦简《封诊式》。《封诊式》共98简,简长25.4厘米,宽0.5厘米。简文分25节,总计3000余字。书中大部分内容均以案例为主,以文书格式出现,具体有审讯、犯人、抓捕、自首、惩办、勘验等方面内容。

严格来说,中国古代基本没有相应的公共医疗监测体系,没有主动报告的制度,更不要说主动报告汇总,进行数据统计和分析。这套体系,在古代是不存在的。在遭遇瘟疫后,主要是事后报告制和紧急求援制。控制不住时,紧急向中央求援,由中央派医生携带药材前去治疗;大瘟疫往往伴随着饥荒,因此还需要拨粮、拨钱等。

04

古人也会隔离防疫

但儒家道德对此深恶痛绝

新京报:历史上有记载,在先秦时期,就已经出现了针对麻风病所采取的隔离措施。可以讲讲隔离的历史吗?现在有人质疑,在科技和经济都高度发达于古代的当下,我们为什么还要采取前人的隔离法进行防疫,隔离这种应对手段在历史上究竟发挥了哪些作用,为何得以沿用至今?

于赓哲:隔离的历史非常悠久,究竟起源于什么时候,已经很难考证了。但可以肯定的是,在先秦时期,就已有记载。比如说云梦睡虎地秦简中就有对麻风病的审查和隔离程序。《封诊式》记载吏组织医人对某疑似麻风患者进行诊断,医人注意到患者眉秃,牙龈萎缩,鼻腔塌坏,刺其鼻不嚏,肘膝有溃烂。其手无无汗毛。令其出声,声音嘶哑,医人断定“疠也”。如何处理呢?“城旦,鬼薪疠,何论?当迁疠迁所。”(处以城旦,鬼薪刑罚的人得了麻风病,如何论处?应当送往麻风病人收容所。)

也就是说,中国古人很早就发现了传染病的存在。他们把传染病称之为瘟疫,或者注病(即传染疾病)。古人总结什么叫作“疫”?就是病相染,病症类似。古人发现了疾病可以人传人,一个非常直线的思维就是,我们与患者保持距离可不可以?

从先秦时代开始,就可以看到针对麻风病人的隔离措施。在《论语》中,有一个非常著名的故事,孔子的弟子冉耕曾患麻风病,孔子前去看望他,从窗子外握着他的手,与他讲话。我们知道,儒家是最讲究礼节的。老师来了,为什么一定要隔着窗子说话呢?因为在那个年代,对于麻风病人采取的措施就是直接隔离,将冉耕隔离在屋内。即便是师生关系,也不能直接相见。

冉耕(前544-?),字伯牛,鲁国人。冉耕以德行著名,与颜回、闵损并称,为人端正,善于待人接物。

隔离的措施在古代一直都有,但中国古人经常是实践大于理论,因此出现了一个问题。我在史料中经常看到,儒家特别是儒家士大夫,对隔离深恶痛绝。

这种深恶痛绝,并非从医学出发,而是从儒家的道德观角度出发。因为一旦隔离,比如说家里的老人得病,那么儿子们不敢去照顾,把老人放在一个房子里,饮食都是拿竹竿从窗户外给人挑过去。儒家认为,父子相隔,有悖于孝道。所以,一些儒家士大夫乃至于皇帝,纷纷对隔离表示反感。

但隔离有没有作用?隔离肯定是有作用的。对于防治传染病来说,要素有三点:第一,确定病源;第二,隔离;第三,治疗。即便到今天,这三个要素仍然是卫生防疫的核心工作。在这种情况下,隔离当然会起到相当大的作用。所以说,古人的隔离措施,尽管可能在道德上、舆论上存在一些争议,但毫无疑问对保护古人的身心健康是起到过一定作用的,只是我们没有办法量化。

于赓哲

为什么我们到现在还要采取隔离的措施?

首先,隔离是最为快捷、高效,同时也相对廉价的一种防疫措施。尽管现在看来,隔离给我们的生活带来了很多不便,也会造成一定的经济损失。但话说回来,如果不采取隔离的措施,造成的损失恐怕要比现在大得多。

第二,现在人类还没有厉害到可以治疗所有传染病的地步。在人类历史上,我们只用人工手段制服过一种病毒,就是天花,而且对于天花主要采取的是疫苗。一言以蔽之,人类对于大多数病毒,还只能抗,不能消灭。因此我们现在一说到病毒,都是说“抗病毒”,而不是“治病毒”,但细菌可以消灭。以我们目前的科技水平,在不能彻底消灭病毒的情况下,隔离是最有效的手段——当然,还有现代免疫学和疫苗。在免疫学当中,中国传统医学做出的最大贡献就是人痘。

05

很多民俗都是上古时期躲避瘟疫的经验总结

新京报:面对疫情,中国古代有没有之相对应的预警和防疫手段?在这其中,以皇帝、官府、士大夫为代表的官方有何表现?民众又如何参与?

于赓哲:中国古代,比如说唐代有医生的巡疗体系,地方有医官,叫医博士或者医学博士,他们会下辖十几到二十几个不等的医学生,专门负责境内的巡疗,防治疫病也是他们的重要工作。

宋代地方上设置有官药局,设置有安济坊、养济院等慈善机构。并且唐宋都特别重视药方知识的普及,比如唐代官方屡次修订方书,并且用榜示等方式进行传播。什么叫榜示呢?就是在交通要道发布公告,表示这是国家提供的标准药方,可以照方抓药。宋代由于印刷术比较发达,所以宋代大规模印刷《太平圣惠方》《和剂局方》等官定的方书用来防治疫病。在医药方面提供了很多手段。

但我们也不要一叶障目,因为现在保存下来的古代史料大多来自于官方,或者出自于士大夫之手。实际上,在中国古代医疗方面起到最大作用的是那些默默无闻的民间医生,而不是来自政府的医生。

除此以外,中国古代的道观、寺庙乃至基督教的教堂等也都广泛从事医疗事业。比如在唐代,景教徒(即基督徒)就广泛从事医疗活动,更不要说近代的耶稣会等。从这点上来说,宗教力量自古以来也是一股重要的力量。

在《册府元龟》中可以看到,皇帝一般都是在接到地方官报告之后,派御医到地方进行巡疗,但这更多的是一种姿态。坦白来说,瘟疫主要还是依靠民众的自我隔离和民间医生的努力,甚至还有一些由此诞生的民间风俗,也会起到一定的防治作用。

《册府元龟》是北宋四大部书之一,为政事历史百科全书性质的史学类书。景德二年

(1005)

,宋真宗赵恒命王钦若、杨亿、孙奭等十八人一同编修历代君臣事迹。采摭铨择了经、史、《国语》、《管子》、《孟子》、《韩非子》、《淮南子》、《晏子春秋》、《吕氏春秋》、《韩诗外传》和历代类书、《修文殿御览》,分类编纂。用编年体和列传体相结合,共勒成一千一百零四门。

《册府元龟》是北宋四大部书之一,为政事历史百科全书性质的史学类书。景德二年

(1005)

,宋真宗赵恒命王钦若、杨亿、孙奭等十八人一同编修历代君臣事迹。采摭铨择了经、史、《国语》、《管子》、《孟子》、《韩非子》、《淮南子》、《晏子春秋》、《吕氏春秋》、《韩诗外传》和历代类书、《修文殿御览》,分类编纂。用编年体和列传体相结合,共勒成一千一百零四门。

在发生疫情以后,(中国古代官方)可能会有一些常见的做法,比如有时候追责,这些都是天人合一的产物。比如皇帝每年都会举行大傩,这是由皇帝亲自主持或者允许进行的一种国家(祭祀)仪式。它真的对瘟疫能够产生治疗作用吗?不能。说白了,这是由国家主持一次跳大神。那么,为什么要主持?通过仪式可以使得皇帝牢牢把持住国家大祭司这样一个权柄。它对防疫有什么直接作用?肯定没有。如果非得说有,可能是一种精神安慰。

每次大瘟疫都是一次巨大的伤害,造成的损失非常惨重,国家也只能在能力范围内给予一定的辅助,减免赋税,发放钱粮物资,还有移民——有的地方瘟疫还没有完全散去,这种情况下,把老百姓往瘟疫比较轻的地方迁徙。

新京报:具体在民俗中有哪些体现呢?

于赓哲:比方说重阳节登高,主要目的就是躲避瘟疫。古人发现瘟疫往往发生在人口集中的平原地区,因此暴发瘟疫以后,很多古人从经验出发,去山中躲避。因此就养成了重阳节登高的风俗。

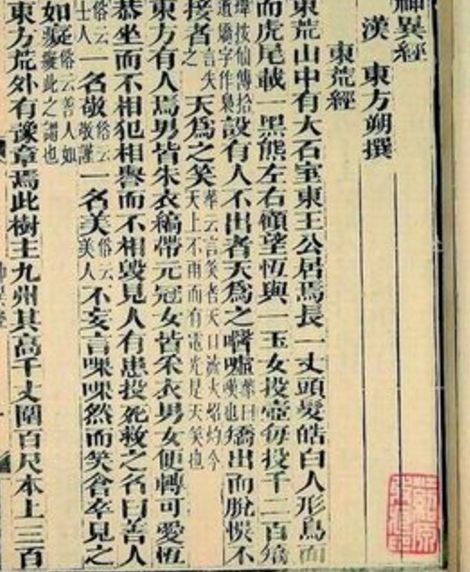

另外,还有过年时候燃放鞭炮。鞭炮原来叫做爆竹,《荆楚岁时记》里说,“庭前爆竹,以辟山臊恶鬼。”《神异经》里也提到山臊。山臊是一种鬼,能令人寒热,让人得病,因此燃放爆竹也是出于避疫的考虑。

《神异经》是中国古代神话志怪小说集,共一卷,四十七条。旧本题汉东方朔撰。

端午节我们为什么要配香囊?为什么要喝雄黄酒避邪?很多传染病,古人总结不出正确的病因,一概称之为“邪”。因此,配香囊、喝雄黄酒,其实是防疫思想的体现。包括立春时吃五辛盘。很多民俗都形成于实际需要,是上古时期一些躲避瘟疫的手段的总结,最后才演变成为在固定日期行使一些具有仪式感的行为。

新京报:当瘟疫降临时,民间的社会力量在其中发挥了怎样的作用?有一些相应的民间慈善机构参与其中吗?

于赓哲:民间力量,一个就是刚才我提到的宗教力量。中国古代缺乏公民自治的传统,它的自治主要体现在农村等乡村基层社会,与西方有很大不同。

西方最早的药典是由行业工会来制定的,就是因为在西方,行业工会不仅可以管理市场,甚至可以管理一座城。在中国古代不存在这种现象。因此中国古代的很多防疫、赈灾等工作,是由地方乡绅来组织的,这是其一;第二就是宗教团体在里边也起到了很大作用。比如说在佛寺当中,魏晋南北朝、隋唐时期出现了一种机构叫做悲田养病坊,这是一个设置在佛寺中的医院和慈善机构,它兼有两者的特点,既有医院的功效,可以治病,在暴发传染病之时,还有一定的隔离作用,此外还有一点,悲田养病坊针对的是贫困人口,所以它的出现,是一种慈善机构的行为。

但悲田养病坊的出现,有时候让国家感到惴惴不安。为什么?因为悲田养病坊的出现意味着佛寺跟国家争夺民心。最明显的例子就是唐武宗毁佛的时候特地下令,要求政府接管各地的悲田养病坊。因此到了宋代的时候,养病坊一类的东西在大多数时间段内是国家行为。回到刚才的问题,中国古代是没有公民社会的,没有公民社会一方面是民众自己的问题,另外一方面就是中国古代皇权一家独大。

新京报:在这次疫情之中,也有个别地方出现了禽流感。在中国古代也有一些牲畜方面疫情的记载吗?

于赓哲:牛羊猪鸡等也容易暴发疫情,古人也很重视,比如丙吉问牛提到的牛瘟。禽流感古人肯定没有这种意识,但古人也意识到接触某些鸟类可能会得病,比如鹦鹉瘴,这可能就是某种禽流感。但古人没有病毒和细菌的观念,只能出于直观的感觉认为有些东西不能接触,都是实践经验而已。

弼马温也和牲畜瘟疫有关。马和牛对于古人来说是最为重要的两种牲畜。一旦马和牛得病古人就会很紧张,弼马温的风俗也由此而来。《齐民要术》里就讲马厩里养猴,能消百病。《本草纲目》也这样说。拴马桩的桩头,往往塑一个猴像,明代赵南星《赵忠毅公文集》:“马厩畜母猴,辟马瘟疫,逐月有天癸流草上,马食之永无疾病矣。”

孙悟空曾被天庭授予弼马温一职。左图为电视剧《西游记》剧照。右图为拴马桩上的猴子。

![]() 采写 | 何安安

采写 | 何安安

内容编辑 | 安也

值班编辑 | 崔健豪

校对 | 王心

未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。