如果基因编辑出超强变种人,普通人会被奴役吗?

你对“基因人”的想象,如果还停留在科幻作品和好莱坞大片中,可能不免有些过时。

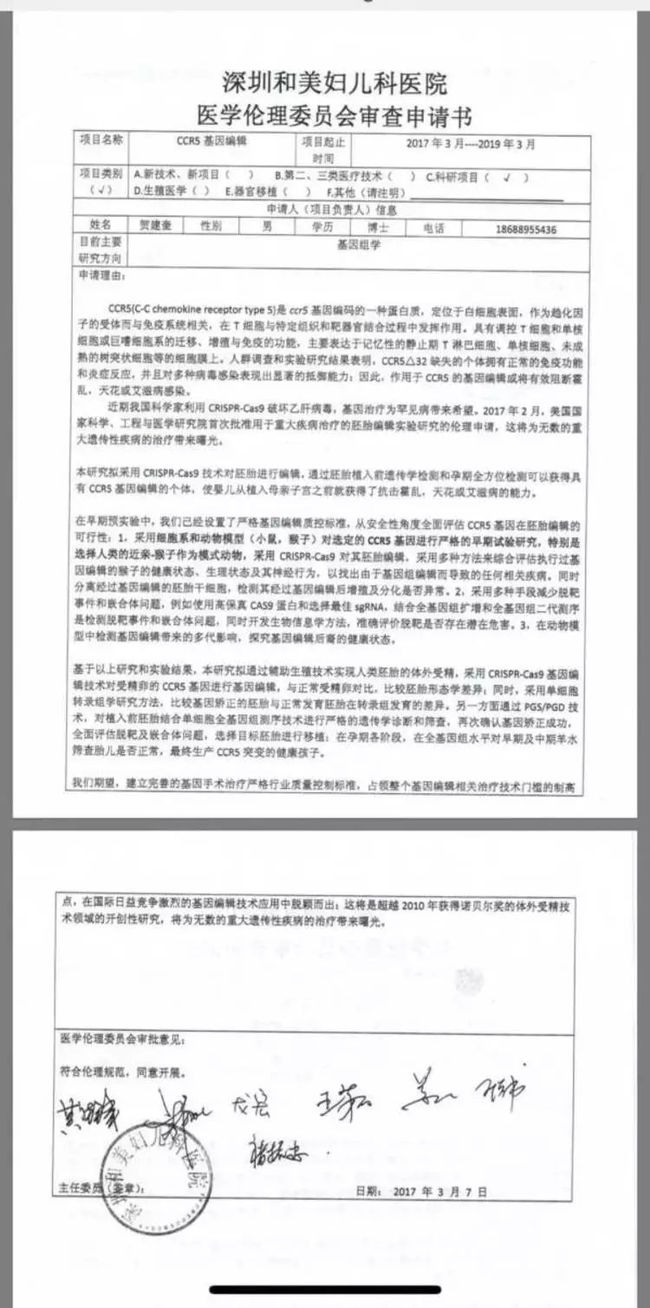

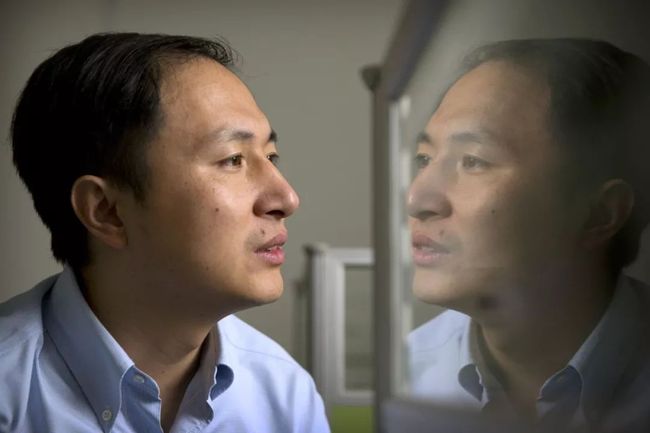

就在昨天,一条“爆炸性”本土新闻在全球各大社交媒体上刷了屏:前南方科技大学生物系副教授贺建奎在第二届国际人类基因组编辑峰会召开的前一天向世人宣布,一对名为露露和娜娜的双胞胎“基因编辑婴儿”本月在中国健康诞生,据悉,她们体内的 CCR5 基因在 CRISPR 基因编辑技术的修改下,将具备天然抵抗艾滋病的特质。

贺建奎教授

充满争议的基因编辑技术

贺建奎在接受美联社的采访中简单介绍了这一原理:CCR5 是人体内一个负责免疫的基因,它能够生产出一种可被 HIV 病毒识别的蛋白质,HIV 之所以能够精准找到人体免疫细胞,都是因为有了这种蛋白质的“指路”,理论上说,如果这一基因发生变异或缺失,就能大大降低感染艾滋病的风险。而他们所使用的 CRISPR-Cas9 基因编辑技术,便是利用Cas9蛋白这把“手术刀”,将 CCR5 基因从 DNA 序列中剪掉,操作完成后,DNA 会开启自动修复机制,将剪断的两端连接起来,从而实现目标区域的敲除。

听起来是不是觉得挺简单的?但实际操作起来可并没有那么高的成功率,首先,Cas9 这把剪刀并不是每次都能剪对地方,如果剪错了,可以称之为“脱靶”,虽然目前有很多技术可以排查“脱靶率”到0.1%的精度范围,但在美联社的报道中,贺教授团队对胚胎的编辑成功率只有44%,也就是说,大部分都剪坏掉了……

在植物身上,“剪坏”的风险恐怕人类还能承担,比如剪坏了一株农作物,之后养不活大不了扔掉不要了,但如果人类自己是实验对象,如果在胚胎发育早期不能及时发现问题的话,等到发育完全想处理都来不及了,你总不能说这条命我们不要了吧……

其实,学界对这一技术的应用条件和范围早有讨论。最初,实验对象集中在动植物身上,2015年时,该基因编辑技术的创始人之一 Jennifer Doudna 便在一次 TED 演讲中宣布要在全球暂停这项技术在人体胚胎中的临床应用,她表示:“只有充分考虑过这项应用的各种可能性,直到它的安全性得到检测通过时才能恢复。”

Jennifer Doudna

需要注意的是,在人体胚胎细胞中做实验和体细胞有很大区别,学者王立铭是这么解释的:后者常被用于成年患者疾病的治疗,即使基因操作出了什么问题,也不会遗传给后代,不会扩散给他人,最坏的风险尚且在可控范围内。在柏林病人的案例中,同时患有艾滋病和白血病的美国人蒂莫西雷布朗就接受了来自 CCR5 基因缺陷的人的骨髓移植,移植成功后,他的艾滋病和白血病被同时治好了。

而在胚胎细胞中做实验,更多的是为了起到一种“预防”效果,原理跟接种疫苗差不多,都是让人在还没有接触到某种病毒时就拥有对它的抵抗力,而且,一旦在受精卵中修改了基因,这些改变将进入到婴儿的所有细胞内(包括生殖细胞),也就是说,是可以被遗传给后代的,人类可能要很多年之后才能评估其真正后果……

令人毛骨悚然的是,贺建奎团队此次实验的22个胚胎中有16个都被编辑过了,他们用11个胚胎做了6次妊娠尝试,最后这对双胞胎被成功怀上……虽然贺教授在采访中表示:检测结果显示,目前没有证据表明双胞胎的其它基因受到了损害,但国外的一些科学家们仍然对此事持反对态度。

哈佛大学遗传学家丘奇(Church)和宾夕法尼亚大学基因编辑学家穆苏努鲁(Musunuru)就强烈质疑将其中一个胚胎用于怀孕的决定,他们认为:“就目前提供的信息不足以证明基因编辑成功并排除了伤害,即使成功,没有正常 CCR5 基因的人类也面临着更高感染其它病毒和死于流感的风险。”

美国加利福尼亚斯克里普斯研究转化研究所的负责人艾瑞克透坡(Eric Topol)也表示:“我们看到的是对一名人类的操作指南……这太操之过急了。”

从酝酿到落地,

迷雾重重

2015年,中美英等多国科学家在“人类基因编辑国际峰会”上曾就“是否应该开展人类胚胎基因编辑技术的研究或应用”进行过激烈讨论,当时达成的共识是:禁止出于生殖目的而使用基因编辑技术改变人类胚胎或生殖细胞,也就是说,用 CRISPR 基因编辑帮助自己治病可以,但不能用它来制造“完美”的下一代。

人类基因编辑国际峰会

之后,美、英等发达国家都出台了相关文件禁止临床实验,中国在这块的法律和监管措施方面则存在着大量空白。

昨天晚间,科研机构“知识分子”发布了一份122位中国科学家的联署声明,学者们一致表示:直接将基因编辑用于人体实验,只能用疯狂来形容,他们强烈要求启动对该项目的进一步生物医学伦理审查。

问题是,这样一项充满争议的“人体实验”,是如何落地的呢?

据美联社报道,贺建奎团队在2017年3月开始通过北京一间名为“白桦林”的艾滋病公益组织招募实验对象,他们将目标锁定在只有男性一方感染HIV的单阳家庭,在从最初的200个家庭初步筛选至50个后,“白桦林”的负责人便在患者家庭的同意下,将联系方式转给了贺建奎团队的工作人员单线联系。

最终,有7对家庭参与了这项实验,但英国《独立报》发文称,在项目开始前的知情同意书上,家长们只被告知这是一项名为“艾滋病疫苗研发”(HIV vaccine development)的计划,参与者们可能对于这项实验的目的及潜在风险收益并不完全知情,而曾和贺建奎一起研究过疫苗的美国科学家蒂姆却坚称:“疫苗只是对外行形容基因编辑的一种说法,参与者们‘绝对’能理解这一实验的风险。”

贺建奎还在采访中表示:“他亲自制定了目标,并告知参与者这是胚胎基因编辑的首次尝试……他会为通过该项目而怀上的孩子提供保险,并计划在18岁之前提供医疗跟踪。”

讽刺的是,美联社报道称,“师徒”二人此前并没有进行人体临床实验的经验。而贺建奎本人在2017年2月时,还在个人博客上发文称“目前用于人类生殖目的的基因编辑尚未解决科学上的安全问题……在解决以前,进行此类目的的的基因编辑是不负责任的。”

虽然这一工作已经秘密进行了一年多,但中国临床试验注册中心的记录上则显示:他是在11月8日才正式登记的。尽管提交给深圳和美妇儿科医院的医学伦理审查申请书上盖有医院公章和7名成员签字,但在昨天新闻发布的5小时后,院方就公开回应与此事无关:“我们没有接受过相关信息,不知道这件事为什么会上热搜,正在调查。”据“丁香园”报道,这是一间莆田系医院。签字的一位成员则表示:《申请书》涉及的会议没参加过,更没签过字……

随后,深圳医学伦理专家委员会也对外表示,该项试验进行前并未向他们报备,深圳卫生部门则声称已介入核实这一事件,南方科技大学则在官网上回应:这项工作是贺教授在校外开展,学校生物系表示并不知情,但他们会跟进调查……

聪明而疯狂的“基因商人”

至此,似乎除了被推至风口浪尖上的贺建奎团队,其它稍有关联的人都已“撇清关系”,那这到底是一个怎样的人呢?

从公开资料来看,这个人的人生到目前为止都是顺风顺水:2006年本科毕业于中科大近代物理学专业,之后赴美深造,仅用5年时间就完成了美国名校博士到博士后的学业,28岁就当上了南方科技大学的副教授……他还有多学科交叉背景,在物理学、基因测序等方面均有所研究。

曾与他共事过的一位业内人士对界面记者评价道:“如果用三个词形容,那就是:聪明、疯狂、天才。他就是当代马斯克。”“白桦林”创始人白桦也回忆道:“他非常健谈,是非常聪明的一个人。”

学术之外,他也是一位参股7家公司的“基因商人”,他是其中6家的法定代表人、5家的实际控制人,总注册资本超过1.51亿。今年4月,他名下的“瀚海基因”靠售卖基因测序仪拿到了2.18亿的A轮融资。

而促成他从象牙塔到经商转变的可能是他在美国读书时的导师斯蒂芬·奎克,后者不仅是基因测序领域首屈一指的科学家,拥有“四院院士”的头衔,还是个拥有十多家公司的亿万富豪。在近两年的采访中,贺建奎就曾说过:“财富和科学可以共融。学者不一定坚守清贫才能有成绩,学术研究到商业应用,对于我来说才是最擅长的事情。”

从“预防”到“人种筛选”,

潘多拉的魔盒已经开启

但从他的最新回应来看,这位商人擅长的可能不只是赚钱。

在美联社的报道中,他就多次强调自己进行此项实验的“社会责任感”,面对重重争议,他依然坚持不懈地强调自己的“良苦用心”:艾滋病人在发展中国家的处境太糟了,来自社会、工作、医疗等无所不在的歧视,将他们卷入了一个充满恐惧的世界。歧视加深了病毒感染的破坏性,雇主可能在员工感染HIV后解雇他们,医生则拒绝为他们进行治疗……

“我相信基因编辑疗法能帮到他们的家庭和孩子,如果实验产生了意外的副作用或伤害,我会感到和他们同样的痛苦,我本人会负起责任。”

“对于少数儿童,早期基因手术可能是治愈遗传性疾病和预防疾病的唯一可行方法。基因手术目前仍然是一种治疗性技术。为了他们,我愿意接受指责。他对这一切“笃定”而又充满信心。

有趣的是,学者王立铭表示:贺建奎所选择的实验对象可能和他的“宏大社会关怀”并不真的匹配,事实上,在只有受精卵父亲感染HIV但在长期治疗得到控制的情况下,健康的母亲只需在孕期注意防护措施,婴儿便能非常大概率地免受艾滋病毒的侵扰,由此看来,基因编辑所能起到的“预防”效果微乎其微,反倒是当“治疗”和“预防”之间的边界被打通后,之后的演化才是更令人担心的。

处于恐慌和焦虑中的大众难免会进入以下逻辑之中:

倘若感染者通过编辑基因“预防”艾滋病是合理的,那普通人是不是也有为自己的孩子“预防”艾滋病的自由?如果艾滋病可以预防了,其它疾病是不是也要提上日程?既然可以选择干预疾病,再发展下去是不是人类的其它体征也要得到满足?毕竟,谁不希望自己的孩子生下来就是高颜值、高智商的呢?进一步往下设想,倘若以上这些都可以实现,是不是会进入新一轮的“优生游戏”之中?到那时,掌握财富、权力的人势必会是第一批得利者,而越来越多的普通人怕是湮没在了历史的大潮中……

但不要以为上述对于“基因工程”的种种质疑是新时代的产物,事实上,“设计”更好的子孙后代的奇思妙想早在古希腊时期就已存在了。

历史学家福山早在上个世纪便在《我们的后人类未来:生物技术革命的后果》一书中探讨过以上问题,他写道:“(基因工程的)这些发展将会面临极大的争议,因为它们挑战了人们深为珍视的平等和进行道德选择的能力;这些发展给了社会新的控制公民行为的手段;这些发展会改变我们对人的品性及认同的传统理解;这些发展将会颠倒现存的社会结构,深深改变人们智商、财富的比例以及政治进程。”

但福山口中的“人性”、“价值观”等等并非是人类历史上一以贯之的本质,它只属于特定的历史阶段。倘若离开基因工程具体操作层面的东西而过度着眼于“人类中心主义”,那势必也会以同样的逻辑来反对有色人种、“他者”甚至女性,这类思想发展到极致,便和“技术乐观者”一样,容易引向另一种“霸权主义”。

关于基因编辑,

你怎么看?

资料来源:

AP Exclusive: First gene-edited babies claimed in China;

MIT Technology Review: Exclusive: Chinese scientists are creating CRISPR babies;

Independent: World's first genetically altered babies born in China, scientist claims;

TED: 科技新突破:编辑人类DNA

界面:谁是基因编辑婴儿制造者贺建奎;

澎湃新闻:贺建奎的基因生意:旗下公司总注册资本过亿,南方科大入股;

王立铭:为什么基因编辑婴儿在今天不可原谅;

果壳:首例基因编辑婴儿如果真的诞生,意味着什么?

界面文化:如果我们可以“订制”后代:怎样的健康算健康?怎样的平等是平等?

福山《我们的后人类未来:生命技术革命的后果》

编辑:Holly

图片来源于网络