徐卫翔

《超越现代》

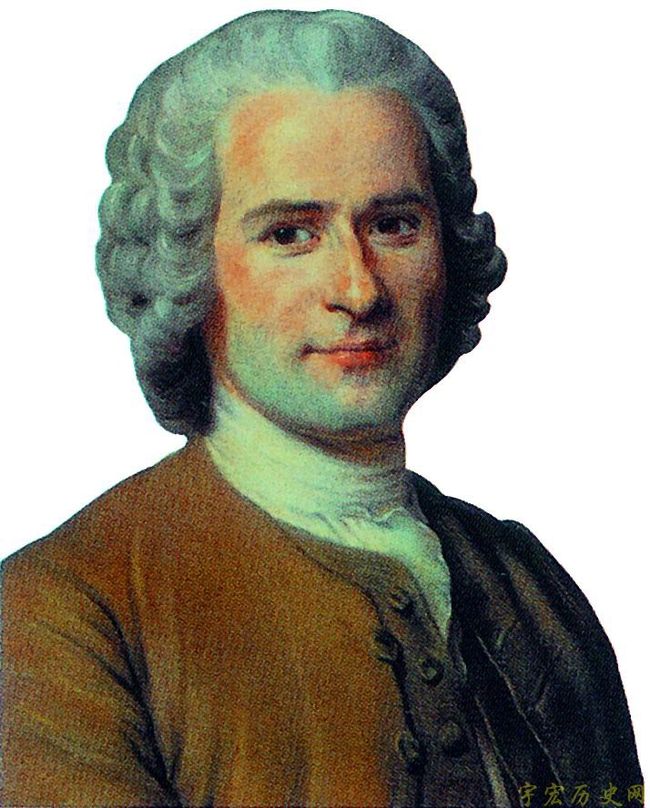

在十八世纪的思想家中,很少有谁像卢梭那样对后世产生广泛、深远、持续的影响了。在文学上,他是浪漫主义的教父和先驱;他所提出的「回到自然」的口号不仅仅是一种生活态度和趣味,更是情感和道德上新的价值标准之所在;他的教育哲学至今仍为人们所称道;而在社会和政治层面,卢梭的契约理论对此后的人类,无论是在理论还是在实践方面,其作用更是非同小可的。在其生前,卢梭就已赢得了巨大的声誉,能够靠一本书使一辈子过着刻板规律的老单身汉生活的康德打乱生活节奏的人,舍卢梭而其谁也?到了死后,他更是获得了莫大的哀荣,人们似乎忘了他的种种病态和劣迹,将他尊奉为真正的圣徒,为他树立雕像,各个阶层的人,从贵族到平民,纷纷到他所居住过的地方去朝拜。

然而,卢梭所遭遇到的也并不尽是赞誉和崇拜。在他一生中,他多次被迫流亡,从一地到另一地,他常常是凄凄惶惶如丧家之犬;至于穷困潦倒、囊中羞涩,更是他的家常便饭、题中应有之义;到了他临死那一年,他甚至在路上被恶犬扑倒 。

自然人

卢梭的思想涉及面极广,既有对人类生存基本状况的批判,又有对克服这一状况的道德、政治、法律层面的设想,其中也不乏深刻的矛盾。但其思想的核心概念则是统一的,那就是自然、自然善。自然(Nature)本身是善的,人的本性(nature)也是善的,使人败坏堕落的是人类的文化。「出自造物主之手的东西,都是好的,而一到了人的手中,就全变坏了」。早成了败坏的还不是某一领域、某一层面、某一程度的文化,就像人们都会认为的对财富、舒适、精制的追求;而是人类文化的整体,「有一个古老的传说从埃及流传到希腊,说是科学的创造神是一个于人类安宁为敌的神。天文学诞生于迷信;辩论术诞生于野心、仇恨、谄媚和谎言;几何学诞生于贪婪;物理学诞生于虚荣的好奇心」

1749年8月的一天,卢梭去探望因文字活动而在范塞纳入狱的狄德罗。他雇不起马车,天气又十分地炎热,一路上要走几天。为了能走得慢些,卢梭带上了一本《法兰西水星》(Mercure de France)杂志,且行且看。及至到了范塞纳森林,他看到了第戎科学院的一篇徵文启事,题目是《科学与艺术的进步是有助于伤风败俗还是敦风化俗?》。一看到这个题目,卢梭顿时茅塞顿开,长久困惑他生活和思考的问题立马烟消云散了。「假如说有什么东西给了我骤然的灵感的话,那就是这次阅读;突然我觉得在千万道光芒中闪动着一种精神;无数个观念,活奔乱跳地呈现在我的心中,至为强烈,也模糊难辨,使我无以言表;我觉得我的脑袋立刻如醍醐灌顶。一阵强烈的心悸将我击倒,又鼓起了我的胸膛;我不能再走着呼吸着,便一头载倒在路旁的一棵树下,就在这激动中过了半个钟点,当我再站起来时,才觉察到我的背心的整片前襟都被泪水浸湿了。哦!先生,假如我能够把我在这树下所看到和感觉到的东西写下哪怕四分之一,我就会有多大的力量能论证出:人自然就是善的,只是因为这些制度才使人变坏了」。从这一刻起,卢梭形成了一个全新的世界观(vision du monde),发现了一种全新的人性,而他自己恰巧就是这种新人。

卢梭的这种新的世界观可以被称为自然崇拜(cult of Nature)。正如在欧洲语言中,nature一词有指自然界(Nature)和人与事物的本性(nature)这两层含义,在卢梭的新世界观中,他赋予自然的种种意义也同时体现在这两个层面上。首先是在人类的活动范围以外的自然界。卢梭以他那生花妙笔对大自然作出了无限度的歌颂、赞美、和仰慕,无论是在《爱弥尔》、《忏悔录》、《漫步遐想录》等文学作品,还是在《论人类不平等的起源和基础》这样的学术著作中,我们都可看到他丝毫也不吝惜自己的激情。文明社会他活不下去,人与人之间的交道令他恐惧,而只要远离了人群,哪怕是在荒郊野外穷山恶水,也能使他心情轻松怡然自得。自然界中的一切都是好的,尽管在禽兽之间也有弱肉强食的现象,但它们只是听凭其本能行事,一切都是出自自然的法则的。处于自然状态中的原始人也是优越的,他们整天与野兽们打交道,以自己的动物本能与其他的动物搏杀争斗,必定体魄健壮;与其健壮的身体相适应的,乃是他们意志的坚强和灵魂的均衡。随着人类进入文明社会,他的身体越来越虚弱了,伴随着身体的衰弱,人也就变得胆小、怯懦、卑躬、耽于享受了。

与此相关的便是nature一词的第二层含义,即指事物尤其是人的本性。传统基督教认为,在伊甸园里时,人的始祖亚当夏娃混混噩噩无知无识,此时他们尚是完美的;当他们受了蛇的诱惑,偷吃了禁果以后,知了善恶,有了生死,才具有真正的人性。由此人即是有罪的。人的罪性乃是人的生存的有限性,他必定被禁锢在时空的局限中,时刻领受死亡的威胁、他虽拥有上帝的形像,有望追求永恒的生命,却又被此世易朽的肉体所拖累、他虽被赋有向上求善的自由意志,却时时会将它用在作恶上。人身上的这种罪性,是与人的生存相伴随的,是人即有罪,罪也是人之定义的一部份;而另一方面,由于人不再享有永恒,人必须通过生育传递生命,因而人的原罪也是世代相传的。前人的罪恶行为能使后人的生存处境受到恶性影响,是因性原罪(originating original sin/originated original sin)。

原罪概念是十八世纪所有的启蒙哲学家所共同反对的基督教教义,但与其他哲学家的理性主义、乐观主义不同,卢梭不是简单地把原罪概念一笔勾销,而是试图从另一个角度来考察罪恶的来源问题 ,只是他的方法既不是启示神学的,也不是理性科学的,而是一条介于宗教与经验学科之间的道路。在此过程中,他将传统基督教在罪的来源问题上的看法从宗教的层面降为人类历史的自然进程的层面。人不是生来就有罪的,相反,人的原初状态(原始状态)即是善的;也就是说,存在一个人性的理想状态,它处在人类历史的源头 ,在此阶段,人生活在一个完满的境地。人他区分了「自然的人」(lhomme naturel)和「人所造成的人」(lhomme artificiel)。前者便是这完美的人性,而后者,即进入社会以后由社会所加工的人,则已经沾染了罪和恶的印记。而之所以如此,是因为自然人所服从的只是大自然所赋予他的本能,即感觉和情感,这些本能保证他必然倾向于自然的善。

在对卢梭的考察中,马利坦看到了其自然人理论的核心,即感觉优先论(Primacy of feeling)。在人类灵魂的各种机能中,卢梭对感觉情有独钟,认为只听凭感觉本能的驱使人就不会违背自然所施加给他的规则,而任何高于感觉的灵魂活动如思考,都使人进一步堕落,「思考的状态是违反自然的一种状态,而沉思的人乃是一种变了质的动物。马利坦认为这种「对感觉冲动的绝对不抵抗」是抬高人的灵魂中最低级的东西,是动物性对人性的胜利,是对人类精神秩序的极大破坏。早在卢梭的同时代,持理性主义和无神论立场的伏尔泰就曾对此有过类似的批评。当卢梭把他的《论人类不平等的起源和基础》寄给伏尔泰后,伏尔泰的回信是:「在使我们都变得愚蠢的计划上面运用这般聪明伶巧,还是从未有过的事。读尊着,人一心想望四脚走路。但是,由于我已经把那种习惯丢了六十多年,我很不幸,感到不可能再把它拣会来了」。

与此相关的是卢梭思想中另一个重要的概念,即「真诚」(sincerity)。卢梭的《忏悔录》向来被誉为说真话的典范。即便是不赞同其思想,或不齿于其为人的人们,也常常会说:起码他是坦诚的。「真诚」成为卢梭其人与其思想的铰合点,它也是以后的浪漫主义以及其他种种主义非主义泛滥的泄洪闸。按照某种标准,真诚乃是评判一个人的最根本的标志。不管他干了什么,不管他如何地有负于他人,只要他最终向别人和盘托出,告诉别人他是什么样的,似乎他就能洗刷掉所犯下的过错,成为一个率直的「真人」。卢梭还自负地说,在他这样真诚地暴露自己的内心之后,世上再不会有人能够站了上帝的面前,说「我比这个人好!」。在他死后,这种「真诚性」进一步演变成「圣洁性」。与他生活了几十年,为他生了五个被他先后遗弃的孩子的黛蕾丝说:「我丈夫要不是圣徒,谁是?」。

当卢梭强调维护人的天性时,他是在抬高人的质料性,堵死了人在精神层面跃迁的通道;一如他颂扬感觉,抹杀灵魂的更为高级的机能。到了晚年,卢梭常挂在嘴边的,也是人们如今常能听到的一句话乃是:「你只能做你自己!」。理性主义者如笛卡尔所设想的人是个纯粹的精神体,是个天使,他是自足的;卢梭的人也是自足的,但他的自足性却不是出于理性、精神、或其他任何崇高的东西,而仅仅出于他的肉体感觉。当马利坦说「卢梭的人乃是如禽兽一般行事的笛卡尔的天使」时,实在并非不算过份。

自然宗教

卢梭自然人的理论,其实质是一种自然化了的基督教。卢梭生于瑞士日内瓦,受的是正统的加尔文宗的教育,后来在他十六岁时,在萨瓦(Savoy)改信了天主教。以后的几十年,他都称自己为虔诚的天主教徒。后来当他成名之后,为了能做日内瓦公民,他又恢复了加尔文宗的信仰。但是,在他包含自然宗教思想的《爱弥尔》和否定王权的《社会契约论》出版以后,新旧两教都视他为异端,从此他四处躲避,过了八年流浪的日子。

与十八世纪的许多人(尤其是当时的启蒙哲学家)相比,卢梭具有更多的宗教气质。从他对诸如社会改造等问题的热忱上,我们都不难发现信奉加尔文宗的日内瓦市民的狂热气氛。但他的总体思想却不属于加尔文宗。他与同时代的自然神论思想有着密切的联系,而与他们不同的是,其宗教的基础不是建立在理性主义哲学之上,而是依托于人的自然情感。从这个意义上,卢梭乃是十九世纪以后许多神学潮流的先驱。正因为此,马利坦认为卢梭也是最高改革家,尽管他并不认为他是真正的道德改革家。

卢梭的宗教思想,主要体现在《爱弥尔》第四卷的《萨瓦教士的信仰自白》中。在他看来,神学的主要问题,如上帝的存在、上帝的本性、灵魂的不朽等,不能诉诸理智,而只能靠人的内心情感和道德经验的指引。「在我们的灵魂深处生来就有一种正义和道德的原则;尽管我们与自己的准则,但我们在判断我们和他人的行为是好或是坏的时候,都要以这个原则为依据,所以我把这个原则称为良心」;良心之所以可靠,是因为它是大自然所赋予我们的;良心是「圣洁的本能,永不消逝的天国的声音」。情感的作用远远地超过理智,哪里有情感,哪里就有道德的秩序。总之,我们要把所有的书都合上,只看一本打开在所有人眼前的书,那就是自然的书。

马利坦认为,这种宗教观绝不是真正的基督教;而且,如此基于人的自然性之上的人性观就带来的只能是人性的堕落与败坏。基督教的人性观建立在自然与恩典的二分、人的原罪与赎罪的历史进程等基本概念之上。人性的这种状况,既是人的原初堕落所形成的悲惨境地,又为人最终摆脱该境地提供了一条途径。当卢梭高抬人的自然性的时候,他必然堵死了恩典注入的道路,甚至根本抹杀了恩典的存在;而当恩典被取消后,必定会有一些赝品粉墨登场,取而代之,以高扬人性的名义,将人性中真正高贵的东西一笔勾销。马利坦说:

当他反对启蒙的哲学时;当他宣称上帝、灵魂、天命的存在以反对那些哲学家的无神论时;当他以自然和她那根本倾向来反对他们的空洞理论和致命的虚无主义时;当他盛赞德性、清白、家庭、市民奉献时;当他肯定良知和人格的尊严(这一肯定在康德那里将产生多么持久的影响)时,卢梭是在向他的同时代人展示基督教的真理。但它们是抽离了实质的基督教的真理,只剩下一些闪闪发亮的外壳。它们在一击之下便化为碎片,因为它们不再是从理性和信仰的客观性中获得其实存的,其存在无非是欲望这主观性的延伸。它们是自我吹嘘白沫四溅的真理,宣称自然在各处都是绝对善的,理性不能抵达真理,只适合堕落的人,良知则永无谬误,这样珍贵与神圣的人格除了它自己,谁也不会服从 。

这种自然化了的宗教也期待拯救;也呼唤永恒的正义在世上实现,一如在天国;也信奉复活和最后的审判;但是,它的这些期盼,完全是建立在人本身的力量之上的。它认为原罪并不存在,堕落是在社会中发生的,堕落的克服并不困难,一切仍须在社会历史中完成。历史的终极意义将取代上帝的终极意义,人完完全全地将成为自己的主人。天国就在此世,连上帝也要为人让地方。因此,马利坦认为无神论者如伏尔泰的危害尚不及卢梭的大。伏尔泰仅仅消极地反对宗教和教会,而卢梭则是用一种改头换面的宗教来替代真正的宗教 。从此以后,各种各样的世俗宗教纷纷出笼,不但吸引人的精神和思想,还驱使了千百万人的血肉生命去为之奋斗和撕杀。