那种对极致广州味的渴求和追寻之切,是之前从未有过的。

我在广州出生,但我父亲那方的祖上是广西人,外婆家在顺德,外公又是黑龙江佳木斯的,严格来说,我只能算是第三代的新广州人。

由于家庭地域文化的混杂,之前我对广州并没有产生单一的归属感,反而一直很希望能走出广州这个范围,到别的地方去看看。

彼时的广州,是我渴望逃脱的“呆腻的地方”,纵使我也曾自诩为“岭南文化爱好者”,也为“捍卫粤语”跟着瞎闹过一阵,为“拆骑楼、毁老城”而在高考作文里唏嘘惋惜过,但恩宁路总归是距离我好几十站公交的地方,在学校抬头看着“讲普通话 写规范字”的标语,也会怂得把想开口的广东话吞回肚子里,以至于当时的老师得知我会说粤语都很惊讶:“我以为你一直是只说普通话的。”

我苦笑,要真是这样,也不至于过个普通话二甲都练到舌头抽筋了——我至今发不对“老头儿”的音啊!

喜欢吃辣,讨厌淡而无味的白切鸡,喝凉茶爱皱眉,喝苦咖啡却能一脸云淡风轻,大概除了喜欢老火靓汤之外,我身上找不到一丝广州的情意结。

但当我真的去到别的地方去学习、生活时,那种对广州气息的眷恋之情突然就强烈了起来。

在珠江新城优雅地举杯向灯红酒绿的繁华致意,这是广州;在老城区踢着人字拖到士多店买瓶新鲜可乐长嗝一口懒气,这更是广州。

像恩宁路啊,文明路啊这些广州生活气息浓厚的地方,很难带外地来的朋友去逛。老城区这种东西啊,只对有特定情怀的人群有意义,外人看来不过几砖残缺的砾瓦,数块愚笨的青石,若干潮闷的青苔,碎裂朱窗,一顶破檐。尽管故事数足一匹布,历史频道不对,意会不成也言传不清。

但老城对我来说,越来越像是离开水已久的那条鱼重新跃进水塘的那口喘息。我是我外公外婆带大的,小时候,外婆非常爱逛街,当时住在血站,她爱逛江边的南方大厦,讨厌坐车的她愣是拉着我,从沿江西走回血站,约莫十余公里吧,大部分是老城区的道路,她可爱兜着远路走了,当时我4岁。

沿路经过长堤大马路、大南路,悠长的骑楼街替年幼的我挡下不少毒阳烈雨。经过高第街的时候她会给我指她以前住过的地方,鲁迅的妻子许广平的故居也在那里。

到了北京路的“八珍”,她会让我休息一下,絮絮地跟我她讲她以前在老城区居住的琐事,我累得只顾把盘里有名的“八珍煎饺”扒拉进嘴里,宽慰我的辘辘饥肠,同时思考待会怎么求她给我买一支香芋口味的“五羊”甜筒——她总是以“你晚上不吃饭”的理由来拒绝我。

尽管当时时间其实才刚过饷午。

到了文德路,我又巴望她能走进那些林林总总的文房四宝店铺给我买一盒水彩画颜料,这次她拒绝我的原因是我曾经在她墙上乱涂鸦的黑历史。

没有香芋甜筒,也没有水彩颜料,只有撅着嘴的我绝望地被拽着往前走,仓边路,小北路……走到越秀公园对面的北苑酒家,我已经双腿胀痛得不行,然而前面还有一条长长的环市东。

这便是我童年时对老城区的记忆。

现在放假回家都喜欢跑到糖水铺门口一坐,冻绿豆沙一碗,放空地听身边吃芝麻糊的阿姨十个词里八个粗口地开骂隔壁家阿英,看夕阳照在刚买了半边烧鹅回家加餸(*餸:下饭的菜)的老太婆身上,看榕树头两三个穿汗衫的中老年男人讨论着今天买什么猪牛羊马(六合彩)。

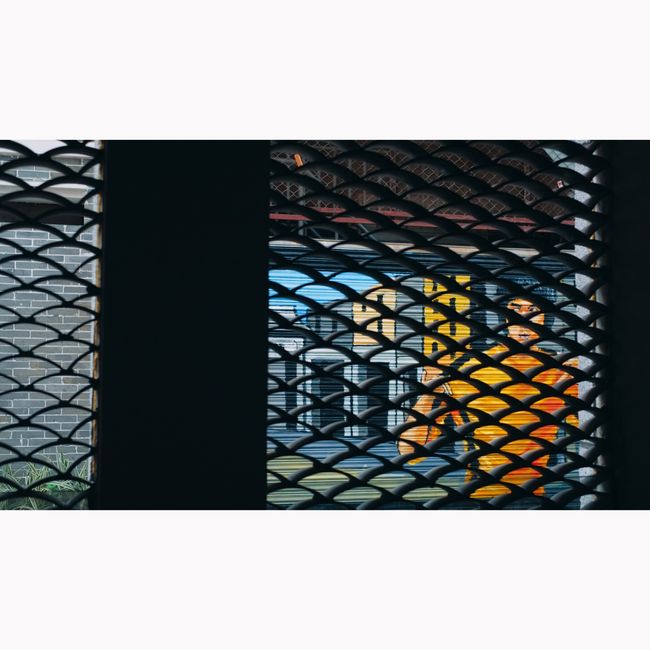

广州那种“半唐番”的程度虽不及香港,但是也曾是租界地的缘故,再加上彼时的西关、东山大户也大多浸过咸水海(*浸过咸水海:留过洋),略带西洋气息的建筑风格配上岭南风情的花砖,和煦阳光打在略显褪色的满洲窗上,纵使不再流光溢彩,倒也值得让人直勾勾地盯着发呆。

那种“北上广不相信眼泪”的生存压迫在这里似乎倏忽间就荡然无存了,一切岁月静好如原盅椰子炖鸡。卯足劲头力争上游的广州在天河,水滚茶靓乐也悠悠的广州在西关,有咩倾唔掂嘅,咪坐低饮啖茶食个包倾掂佢咯!(*有什么谈不拢的,就坐下来喝口茶,吃个包子谈妥为止嘛!)

承载绚烂的满洲窗,固守传统的老匠人,潮涨水满的荔枝湾,老旧吱呀的趟拢门,镀了斜阳的青石板,余音绕梁的粤剧声,这些广州老城特有的符号,它们并不浮在空中,清冷而虚无,而是真真实实地落在地上,落在生活的灵魂深处,落在我们四周,给予我们平稳呼吸。即便身在异乡,脑中一想起这些画面,我都宛若触碰到心中那种关于“归属”的根的质感,一种清风送月影摇的温柔和被守护的安心。这些符号就是家的象征。

作为人类,我们要为实现自己的进步,而在探求和学习多元文化的道路上步履不停,因为它山之玉总能让我们增花添叶结出硕果,但我们的枝干根须,总是得由本土文化所涵养。

熟悉的感觉可以铸造最可靠的港湾。

在外奔跑的孩子,都思念那块既温柔又坚实的、一直在等他回归的土地,不论桃红梨白,四季变换。

广州老牌五星级——白天鹅酒店的中庭里有一处融入岭南风情的传统园林,上书“故乡水——别来此处最萦牵。”又想起了杜甫的一句:“露从今夜白,月是故乡明。”

忽然,这两句话,我觉得我好像读懂了。