本文作者:清和,题图来自:视觉中国

2016年,美国《华盛顿邮报》专栏作家马特·奥布莱恩发表了题为《世界经济正在日本化》的文章。奥布莱恩发现:“不管是在美国还是在其他国家,因为世界经济正转向日本模式。”

所谓“日本化”,可以概括为“三低三高”并存的经济常态:低利率、低通胀、低增长、高福利、高货币、高债务。

此后四年,全球经济似乎如奥布莱恩所预测的那样转向“日本化”。

2019年9月,美国前财长拉里·萨默斯指出:“现在对欧洲和日本可靠的市场预期使它们陷入货币经济学的‘黑洞’,即利率困在零的水平动弹不得。收益率保持为零或负值可能将持续一代人的时间,美国距离加入它们只有一次衰退之遥。”

仅仅三个月后,2020年新冠疫情重创全球经济,欧美政府“兜底式”救灾救市,美联储将联邦基金利率下调至零,直接采购债券ETF。

很多人说,平成三十年是日本“失去的三十年”。当前,全球经济正加速“日本化”,这是否意味着我们的将来如桥水分析师所言可能“失去十年”,亦或更久?

本文以“日本化”为切入点,加入社会福利政策(公共用品),探索全球经济的问题、成因及方向。

一、全球经济日本化

过去三十年,日本经济走向了“低利率、低通胀、低增长、高福利、高货币、高债务”之困境。

这成为当今宏观经济学的一大谜题。

我们先从1990年说起。1990年是日本经济的拐点,当时有两大趋势:一是日本泡沫经济崩溃;二是日本劳动人口进入拐点。

普遍认为,泡沫经济崩溃是日本“消失三十年”的直接原因;日本生育率低迷、老龄化加剧则是深层次原因。

经济泡沫崩溃后,房价、股价暴跌,日本经济陷入持续通缩。1997年亚洲金融危机再创日本经济,日本政府历经多年徘徊后主动改革求变,央行将银行隔夜拆借利率下调到零,日本率先进入零利率时代。

2001年互联网泡沫爆发,日本央行开启量化宽松(QE),进而又探索了双宽松(QEE),甚至实施负利率(NIRP)。日本率先进入了负利率时代。

日本央行的极端宽松政策,主要是给日本政府财政提供融资。央行直接购买日本政府债券,成为日本财政的最大债权人。

2008年金融危机爆发,日本央行大幅度增加了政府债券的采购。目前,日本央行持有的日本债务规模已经超过了日本GDP。

图:日本央行资产端构成,来源:BOJ、东方证券研究所[1]

2019年日本国家债务总额达1103.35万亿日元,政府债务占GDP比率达238%,为全球最高。

这就形成了低利率、高货币、高债务的局面。但是,为什么货币宽松没有引发通货膨胀,也没能刺激经济增长?

这个问题,我们之前分析过。日本央行直接采购政府债券、商业银行股票及股票ETF(2010年开始),改变了货币流通方向,制造了坎蒂隆效应。

大量货币进入了金融市场,而没有进入生产及商品市场,形成金融市场通胀和实体经济通缩的背离现象。随着日本央行持续购买商业股票和股票ETF,日经指数在2012年底的9000点左右持续上涨到2020年的22000多点。

大量资本在银行系统长期空转,很多企业及居民获得贷款也不投资不消费,存入商业银行,推高了存款规模。最近十年,日本居民存款不降反升。2010年日本居民持有存款占其金融资产的比例达到53%,显著高于同期美国的15%。

这就造成了实体经济的通缩,通货膨胀率持续低迷。2018年日本核心CPI同比约0.9%,仍然低于2%的通胀目标。

日本央行为什么要购买商业银行股票和股票ETF?

日本商业银行持有大量的股票资产,购买股票其实是拯救商业银行。

1995年至2000年,日本国内银行投资股票资产规模在40万亿日元以上,占总资产的比例达到6%。2004年底,商业银行的股票资产规模缩水至22.9万亿日元,占总资产的比例下降至3%。同时,商业银行坏账大幅增加,资本充足率从2000年底的11.1%下降到2002年底的9.6%。

日本央行从“最后贷款人”沦为了“最后的买家”。2018年3月日本央行是日本政府最大的债权人,成为约40%日本上市公司的前十大股东之一。

宽货币没能推动经济复苏,实体经济通缩导致日本经济长期低迷。在过去的三十年里,大多数年份的GDP增长率都低于2%,经常出现负增长。

其背后深层次的原因是什么?

2016年瑞银报告认为,日本经济增长陷入停滞、通胀持续萎靡,这背后的最主要原因是日本劳动年龄人口占比的下滑。

1990年前后,日本劳动人口进入拐点,劳动人口不足被认为是日本经济低迷的深层次原因。

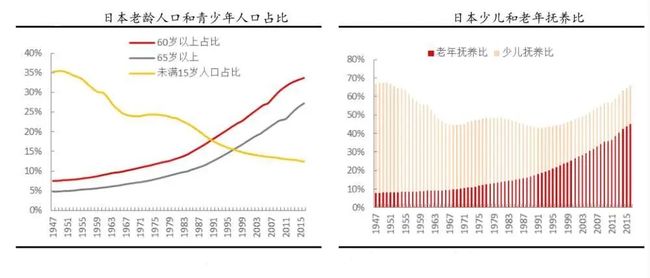

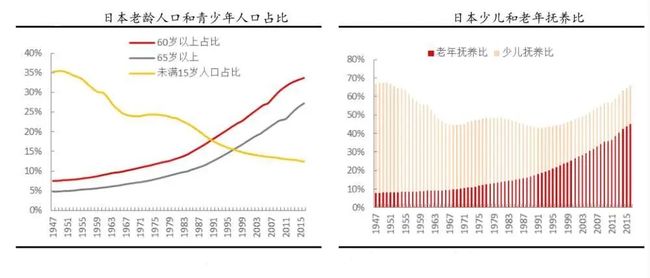

日本是一个深度老龄化的国家,老年抚养比达到45.2%。日本从上个世纪60年代末开始进入老龄化,到2016年日60岁以上的人口占比达到33.7%,65岁以上的人口占比达到27.3%。日本的总和生育率从1947年的大于4,持续下降到2005年的低点1.26。未满15岁青少年的占比从1947年的35%,下降到2015年的12%左右。

图:日本老龄化,来源:日本总务省、日本厚生劳动省、方正证券研究所

普遍认为,低生育率拉低了日本的经济增长率,老龄化加重了财政负担。

日本的社会福利保障体系非常完善。随着老龄化加剧,领取养老金的人越来越多,日本社保及财政也压力重重。

日本人均社保支出在过去15年内增加了50%,其中老龄化相关支出占比从1975年的33%提升到2015年的68%。国民负担率(税收和社保占国民收入的比重)由70年代的24%提升到2018年的43%。日本政府财政中医疗保险、养老保险等社保支出逐年增加,目前已占到国家财政支出预算的33.7%。[2]

受泡沫经济的冲击及低生育、深度老龄化的支配,日本在货币及财政极端扩张中,形成了“低利率、低通胀、低增长、高福利、高货币、高债务”的经济局面。

令人感到担忧的是,最近十多年,世界经济正走向日本化。2008年金融危机后,全球开启量化宽松,美联储直接采购国债为政府融资,欧洲债券收益率降为负数。

2016年,10年期日本债券的收益率为-0.27%,10年期德国债券的收益率是-0.19%,10年期瑞士债券的收益率为-0.61%。

2019年,负利率大肆蔓延。德国和荷兰政府债券市场的收益率为负,爱尔兰、匍萄牙和西班牙大部分债券市场收益率也为负。当然,日本依然是全球负收益率债券的最大贡献国,占了世界总量的近一半。

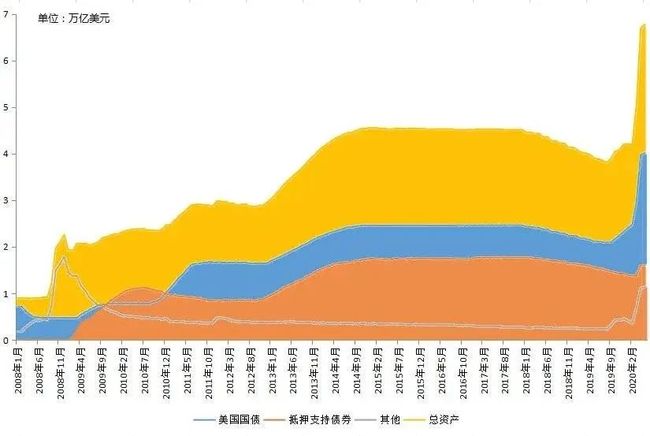

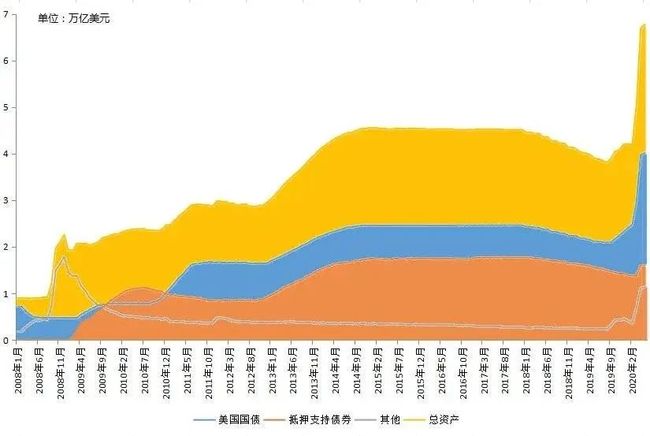

2020年受新冠疫情冲击,美联储将联邦基金利率降到零,直接采购债券ETF和企业债,向日本化迈出了实际性一步。美国、英国、加拿大及欧洲的央行资产负债表大幅度扩张,政府债务也大规模上升。

从2020年3月到5月,美联储资产负债表扩大了3万亿美元,其规模升至7.03万亿美元。其中,国债资产大幅增加。

图:美联储的资产结构变化,来源:美联储,智本社

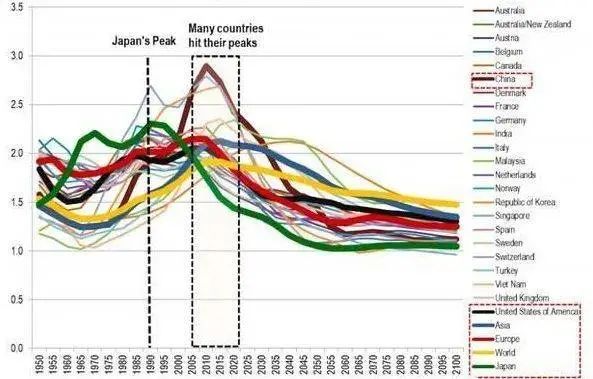

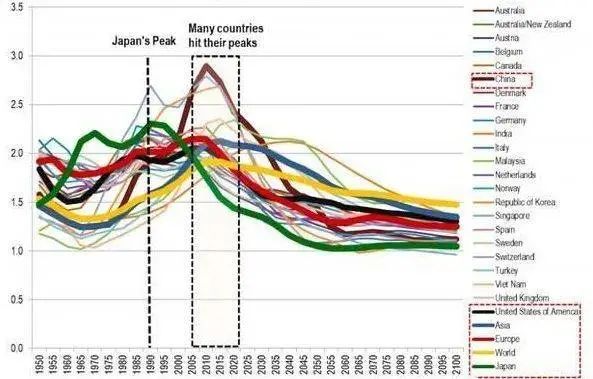

从深层次的角度来看,2008年后,全球各主要国家紧随日本之后逐渐进入老龄化、深度老龄化社会,劳动人口陆续迎来拐点,经济增长率逐步下跌。

图:全球主要国家劳动人口走势,来源:Source United Nations. UBS

日本以1990年泡沫危机为拐点,全球经济则是2008年金融危机为拐点,日本引领世界走向“三低三高”之陷阱。

底层逻辑是:低生育、老龄化—高福利及增长乏力—货币刺激增长—金融危机—货币及财政扩张,央行购买政府债券—高福利、高货币、高债务、低利率—金融资产通胀,实体经济通缩—低通胀、低增长。

二、日本经济内卷化

在分析全球经济日本化之前,我们需要消除几个误区:

1. GDP能否衡量一国经济水平?

GDP为国内生产总值,GNP为国民生产总值,二者最大的问题在于只反映总量水平,不能反应效率水平。当一个国家劳动力越多时,经济产值越大;人口大国,如中国,经济总量如今已超过日本。但经济总量并不能说明经济效率及实力。

人均产值,尤其是劳动人口(15岁至64岁)的人均产值,才能更好地体现一国经济的真实水平。

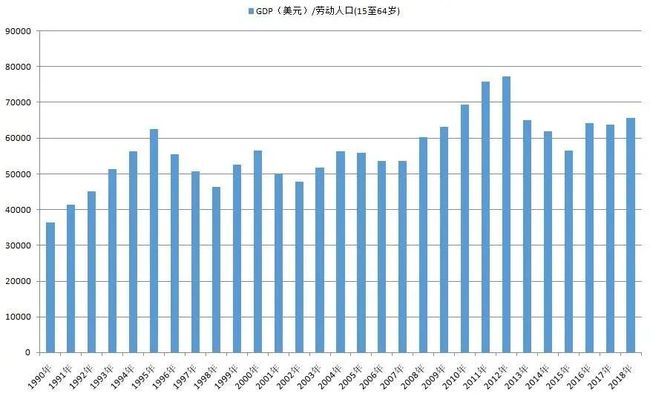

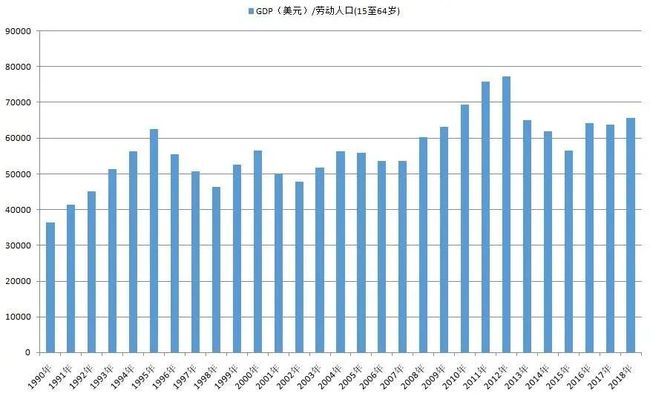

我们以劳动人口人均产值为指标看看日本过去几十年的经济水平:

1990年日本的GDP为3.13万亿美元,劳动人口为8605万,单位劳动人口的经济产值为3.64万美元;

2010年日本的GDP为5.7万亿美元,劳动人口下降至8215万,单位劳动人口的经济产值为6.93万美元。

图:日本劳动人口的人均经济产值变化,来源:智本社

从这个角度可以看出,从1990年到2010年,日本的劳动生产率几乎翻了一倍,经济效率在提升而非下降。不过,2012年后经济效率较大幅度下滑(后面分析原因)。

所以,生育率下降、老龄化可能会导致经济规模下降,但不一定会降低经济效率及技术水平。

2. 通胀率能否反映经济景气状况?

目前,宏观经济学家认为,经济增长必然伴随着通胀。他们畏惧通缩,将通胀率低于2%视为低通胀或通缩。

世界主要国家的央行将2%作为通胀率目标。经济学家根据模型推测,2%的温和通胀率有利于经济持续稳定增长。这就是所谓的“润滑油政策”。

这种观点主要来自温和通胀理论,但其实是一种长期的激进政策,也是存有争议的理论。

因为经济是可以实现零通胀增长的。技术创新,产品迭代,比如智能手机,新品价格如果高于旧品,旧品一般会降价销售,从而拉平价格指数。

还有一种观点是,随着经济增长,工资收入增加,劳动力价格上涨,产品价格上涨,通胀率上升。但是,这种观点忽略了一点,经济要素是动态博弈的。当劳动力价格上涨时,企业主会通过技术及管理创新,减少劳动雇佣,提高机械化批量生产,从而降低产品价格。在欧美国家,理发、餐饮等服务价格上涨(劳动力价格高),但汽车等工业品价格持续下降。

所以,通胀率不能作为经济景气指标,通胀率在零左右徘徊,并不能说明经济低迷。

3. 就业率能否反映经济景气状况?

过去三十年,日本经济一直保持着低失业率。这让经济学家极为困惑。宏观经济学家认为,低增长、低通胀意味着高失业,低失业应该是经济强劲的表现。

日本劳动力市场一直保持着强劲,2019年日本失业率降到2.3%,劳动参与率在2012年后逐渐上涨至62.5%。

再看全球,2016年日本及欧洲主要国家在接近充分就业时实施负利率。当时,日本失业率只有3.2%,德国只有4.2%,瑞士只有3.3%。

为什么高就业率没能带动经济增长?

其实,与通胀率类似,就业率作为经济景气指标可能逐渐失灵。最近几十年,日本及欧美世界,劳动人口逐渐下降,大量的人从劳动力市场中退出。即使经济衰退,只要退出的劳动力足够多,就业率依然可以维持较高的水平。

所以,美联储及各国政府将就业率、通胀率视为政策的目标,容易被误导。

消除以上三个误区后,我们再看日本乃至全球到底出了什么问题。还以劳动人口人均产值为指标,2018年,日本单位劳动人口产值只有6.57万美元,比2010年下降了3600美元。

最近十年为什么日本的经济效率在下降?

至少有三大因素导致市场失灵、经济效率低下:

一是非市场化的婴儿潮对市场的冲击。

生育率下降和老龄化是经济增长的结果,而不是经济低迷的原因。为什么?

因为避孕套发明之后,人的生育行为转化为市场行为。随着经济增长,生育率下降,社会逐步进入老龄化,家庭会主动选择减少生孩数量,从而提高养育质量。优生带来人力资本的提升,弥补人口减少带来经济产值的损失。如此,经济规模短期可能会下降(也可能会增加),但经济效率、技术水平依然在提升。

但是,受战争、生育政策等人为因素的冲击,个人的生育行为未必是主动选择的市场行为。换言之,人口生育率的非平滑可能对经济增长形成脉冲。

比如,受二战这一历史事件的冲击,日本人口出现结构性问题。

二战前,日本政府为经济增长及战争做准备,积极鼓励生育,催生了一波婴儿潮。这波婴儿潮在八九十年快速老龄化。

日本65岁及以上人口占比从7%上升到14%只用了24年(1970年~1994年),德国用了40年,英国46年,美国72年,瑞典85年,法国115年。[2]

二战后的和平时代,日本又迎来了一波婴儿潮,1947年到1949年的三年里,日本共出生了806万人,占总人口的十分之一还多。

这波婴儿潮构成了日本七八十年代的人口红利,也是经济腾飞的主要因素。但是,他们在2010年后,几乎同时退出劳动力市场,对日本社会保障、劳动力市场及经济增长造成明显冲击。

日本60岁以上人口占比迅速增加:60岁以上人口占比从10%提升到20%用了28年,而从20%提升到30%只用了14年。到2016年,日本60岁/65岁以上人口占比分别为33.7%、27.3%,远远超过国际惯例的10%和7%。

可见,日本在90年代快速老龄化,在最近十年跑步进入深度老龄化社会。

在劳动力市场上,2018年日本劳动人口快速下降至7557万,比2010年减少了658万,单位劳动人口的经济产值只有6.57万美元,比2010年下降了0.36万美元,经济效率不升反降。

这说明劳动人口数量与质量之间没能平滑过渡,人力资本的提升难以补缺劳动人口大规模退出带来的产值萎缩。这是日本最近十年经济效率下降的主因。

二是社会保障政策对市场的冲击。

按照弗里德曼的永久收入假说,个人的消费、投资、养老等行为是基于长期预期,而非短期。按照戴蒙德世代交叠模型,个人的市场行为超出生命长度的预期。比如,对下一代投资,为下一代储蓄,“养儿防老”就是一种基于世代交叠的市场行为。在没有社会保障政策的时代,“养儿防老”依然是最主要的养老方式。

但是,社会保障政策对个人养老的市场行为构成干扰,不合理的社会保障政策容易扭曲这一市场,导致社保亏空、财政负担加重。

社会保障是一种强制储蓄政策,一般是个人储蓄加上政府财政补贴。社会保障金额越高,老龄化越严重,政府财政压力越大。

在日本,社会保障完善,包括国民年金、厚生金和介护保险,福利水平高。以2017年计算,一对缴费40年的夫妻,退休后每月可领取国民年金和厚生金,一共超过22万日元,约1.36万人民币。[2]

退休年龄是一个关键影响因素。

战后日本人均寿命迅速上升。1947年,日本男性平均寿命只有50岁,女性只有55岁;2018年日本男女平均寿命分别达81.25岁、87.32岁,成为是世界上最长寿的国家。

长寿是日本经济增长、社会进步的结果,但过早退休造成了劳动力的浪费和社保压力。日本男性领取社保的平均时间为21年,女性为27年。

2001年,日本政府宣布延迟退休,男性从原来的60岁推迟到2013年的65岁,女性从原来的60岁推迟到2018年的65岁。

推迟退休后,日本老年人就业率持续上升。60岁~64岁的老人,在2009年之后,其就业率甚至超过了15岁以上全体居民的就业率;2016年,日本60岁~64 岁、65岁~69岁老人的就业率分别达到66.2%、44.3%。[2]

随着独居老人、失去自理能力的老人增加,日本政府从2000年开始引入商业性质的介护保险制度,以减轻财政压力。

在欧美国家,福利民粹主义泛滥,社会福利费用持续增加,政府债务高企。

三是不当的财政及货币政策对市场的冲击。

2008年金融危机后,世界主要国家财政纪律被破坏,央行独立性丧失,央行为政府提供大规模融资,以增加社会福利,购买政治选票,安抚民粹情绪。

日本比率先探索了一条量化宽松+负利率的危机管理模式,形成一种兜底式惯性思维:有困难找政府。全球主要国家都在效仿日本,当经济衰退时,政府加杠杆,以维持高福利。

以新冠疫情为例,美国政府和美联储联合兜底,在2万亿美元的财政刺激计划中,5600亿美元是直接补贴给家庭与个人的现金,占美国GDP的2.9%。

加拿大的居民现金补贴达475亿加元,占GDP的2.3%。澳大利亚的居民补贴为249亿澳元,占GDP的1.3%。新加坡的居民补贴为59亿新元,占GDP的1.3%。印度的居民补贴为1.7万亿卢比,占GDP的1.2%。德国拿出500亿欧元,占GDP的1.5%,补贴给中小企业及个体户。

其实,将新冠疫情视为“大雪灾”,如此兜底式救灾无可厚非。问题在于,将兜底式政策理论化、常态化、意识形态化。

现代货币理论推崇日本模式,认为只要汇率、通胀率平稳,央行可以为政府提供融资(债券等同于货币),以应对衰退与危机。

最近十年,日本继续走向全球化,但经济却内卷化;全球经济效仿日本,亦日益内卷化。

三、货币公地悲剧化

日本化,是一条“坐吃山空”的不归之路。

2009年2月,日本宣布重启股票采购计划,并计划在2012年到2017年出售股票。但是,受金融市场冲击的影响,日本央行将完成股票出售的最终时间点从2021年推迟到2026年。

宏观经济学家理所当然地认为,央行可自行调节余缺,收放自如。然而,过去40年的历史告诉我们,央行逆周期调节的历史是一段“覆水难收”的灾难史。

我在《美股暴跌的根源》指出,美联储在过去40年一直采取非对称政策,每一次利率下调的幅度都大于上调的幅度,导致利率持续下行,最终走向今天的零利率。欧洲央行、日本央行皆如此。

为什么?

因为经济增长受投资边际收益率递减规律的支配:货币泛滥—投资边际收益率下跌—经济增长乏力—诱发货币宽松,货币更加泛滥—投资边际收益率进一步下跌—经济增长低迷……如此反复循环,在负利率、负增长的泥潭中挣扎。

弗里德曼当年认为,财政扩张、过度投资,导致经济滞胀。如今,央行直接采购债券,改变了货币流向,导致金融通胀,实体通缩,经济停滞。

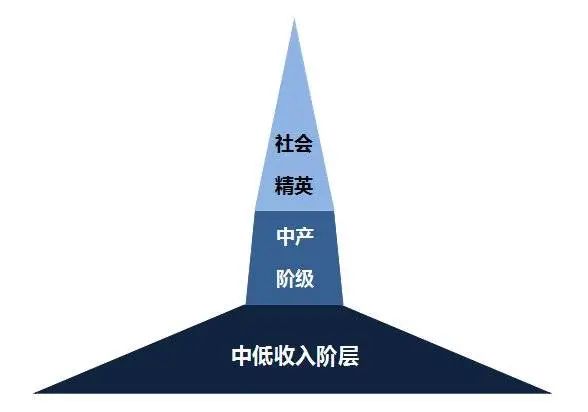

在这个恶性循环中,穷人通缩,富人通胀,中产塌陷,贫富分化加剧,全球进入幂律型社会(如大研前一描述的日本M型社会)。

图:幂律型社会,来源:智本社

真正可怕的还不是“日本化”,而是“拉美化”。

与他国相比,日本是世界上贫富差距最小的发达国家之一。日本藏富于民,居民和企业负债低,政府负债高,政府债务以国内债务为主。同时,在过去三十年,日本实施了卓有成效的改革,企业积累了大量的基础性技术。(详见《平成三十年 | 樱花落尽,默语重生》)

美国凭借其美元“世界货币”的特殊优势,暂时还不会“坐吃山空”。即便经济低迷,美国强大的政治、文化及军事统治力,依然可支撑美元。

日本化将加剧欧盟分裂,其中英国脱欧便是一个典型例子。在欧盟日本化过程,欧元与弱中央财政的矛盾愈突出,德国、法国作为中心国家还能享受欧元的红利,而意大利、希腊等国家债务或再次陷入危机。

最糟糕的或许是阿根廷、巴西、印尼、印度、土耳其、南非等新兴国家。这些国家并不具备日本化的条件,央行采购大规模的国内债券、股票,可能导致货币大幅贬值,引发货币危机。若新兴国家大举外债扩张财政,可能引发债务危机。

另外,新兴国家普遍贫富差距巨大,房地产泡沫高企,消费被透支,身体被掏空,未富先老,危机重重,日本化极易引发泡沫危机。

事实上,疫情爆发以来,不少新兴国家的货币已较大幅度贬值。

未来,欧美世界日益日本化,而新兴国家则在日本化之路上可能走向拉美化。

全球经济日本化的问题在于,公共用品(货币、财政及社会福利)沦为公地悲剧。

法定货币及政府财政,皆为公共用品。央行丧失独立性,政府财政纪律被突破,引发集体(全国乃至全球性)搭便车,两大公共用品沦为公地悲剧。当宽货币被富人搭便车后,占有大多数的中低收入者则以政治选票,从社会福利入手,支持财政赤字货币化,同时搭财政、货币之双便车。

我之前梳理了一条世界经济根问题之“底层逻辑”。这里,我将公共用品的问题加入其中:

经济全球化与财政主权化、货币国家化之矛盾(全球化秩序)—美元沦为公地悲剧—资本市场通胀—贫富差距扩大—民粹主义崛起—财政赤字货币化—货币与财政同时扩张—社会福利增加—资本边际收益率下滑—经济通缩、衰退、萧条……形成了“低利率、低通胀、低增长、高福利、高货币、高债务”之经济格局。

如何破局?

公共用品沦为公地悲剧的背后是,福利经济学的落后,导致公共决策被意识形态绑架。

自庇古开创福利经济学以来,这一学科都未能找到政府实施福利政策的科学依据及规律。新制度经济学诞生后,降低交易费用成为政府提供公共用品及社会福利的主要依据。

但是,交易费用的解释依然是模糊的。“诺斯第二悖论”认为,长期的交易费用是不断上升的,经济因此会陷入停滞。正如当前社会福利费用日益增加,政府负债累累,经济增长乏力。

为什么交易费用持续上升?

长期以来,各国社会福利等公共用品建设的方向,并不是降低交易费用,而是维护社会公平,亦或是购买选票与人心。

在此,我们必须在交易费用的基础上更进一步:公共用品(社会福利)的目的应该是效率,而不是公平。

“效率,还是公平”,被认为是政府施政的平衡术。但其实,所谓公平的政策(机会均等)只能是手段,目的是提升效率。

哲学家诺贝托·波比欧认为,唯一准确的左右派差异是有关人们对平等理念的态度。左派追求结果平等,但结果平等是违背规律与人性的,只会引发集体搭便车,将公共用品沦为公地悲剧。过高的福利或机会不均等的福利,都会造成经济效率损失。

右派主张机会均等,而不是结果平等,将机会均等视为追求自由和效率之目的的手段。

弗里德曼有一句经典名言把这个问题说清楚了:“一个社会如果把平等置于自由之上,就既不会有自由也不会有平等;如果把自由置于平等之上,就能同时得到更高程度的自由和平等。”

但是,每当经济危机爆发,民粹主义崛起,左派意识形态占据主流,社会福利政策的目的被扭曲,进而扭曲自由市场,世界经济走向日本化。

未来的世界,需要制度(宪政)来抑制意识形态。正如诺斯所说的,制度的作用是在人们面对危机失去理性时可以约束自己干蠢事。

从全球来看,化解经济全球化与财政主权化、货币国家化之矛盾,需要新的全球化秩序及规则。

从国家来看,需要将货币、财政及公共用品之效率目的纳入宪政。

比如,货币的本质是公共契约,其唯一的职责是维持价格稳定。货币价格稳定,经济运行效率高。如果引发通货膨胀或资产泡沫,那么说明央行违约——货币价格稳定。如果央行为政府融资,则背离了货币的本质及职责。

根据美国《合众国宪法》第一条第8款明确规定:“铸造货币,调节其价值,并厘定外币价值”。弗里德曼认为,政府并未成功地履行被宪法赋予的责任。或许,美国还需要一个关于央行及货币的宪法修正案。

全球经济正在加速日本化,本质上是经济货币化、货币公地悲剧化。

参考文献:

[1]如何读懂日本央行资产负债表?潘捷、陈斐韵、黄海澜,东方证券;

[2]日本人口老龄化及相关企业研究,倪华,方正证券。

本文来自公众号:智本社(ID:zhibenshe0-1),作者:清和

本内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经允许不得转载,授权事宜请联系[email protected]

如对本稿件有异议或投诉,请联系[email protected]

End

20+,仍在不断上新的「精选专栏」

行业一线专家知识体系输出,帮你迅速晋级专业人士

每周一篇, 别处看不到的「深案例」

巨头成长方法论,争议公司高清呈现,新兴机会精准捕捉

帮你更懂财报的「虎嗅投研」

1000+上市公司,第一时间抓出财报背后“潜台词”

不吹水讲干货搞合作的「线上社群」

热点专业解读,与研究员、分析师每周一期准点相会

超3017元权益,仅需888元,全年畅享

![]()

![]()

![]()