从商店到盒子

激浪派将其创作完全放在消费文化的范畴内,将商品界定为独有的物品类型和销售 (distribution)形式,在其中艺术可以被生产、感知(Positioning its production wholly within the sphere of consumer culture, Fluxus defined the commodity as the exclusive object-type and distribution form within which art could be produced and perceived)。有好几次它采取的形式,是让呈现和销售(distribution)的“体制”框架模仿“商业”框架(frame)(克莱斯·奥登伯格1961年的《商店》是这方面的重要先驱)。1965年,马修纳斯在坚尼街(Canal Street)359号成立了激浪商店,罗伯特·沃茨(Robert Watts)(1923-1988)的“内爆”(Implosions),以及1965年罗伯特·菲利乌和乔治·布莱希特在法国滨海自由城(Villefranche-sur-Mer)开设的“微笑的软音符”(Cedille qui sourit)——所有这些“企业”(enterprise)都是都是一些艺术方案,艺术家藉此来生产、销售一系列极端民主化的玩意儿和物品。

菲利乌的“正规画廊”(Galerie Legitime)是激浪派关于体制批判的另一个早期例子。这个“画廊”“设立”于1966年,实际上是画家的圆顶硬礼帽(或者有时是他的日本帽或贝雷帽),里面有一系列手工物品、简谱(notations)、他自己或其他艺术家作品的照片——有些是艺术家自选的,有些是他选的,这些东西会在巡回“展”中“展出”。菲利乌自己是这么描述其中一次“展览”的:

1962年7月,正规画廊——这回是一顶帽子——组织了一次美国艺术家本杰明·帕特森的作品展。我们围着巴黎,从早上4点钟就开始走,一直走到晚上9点,从巴黎大堂(Les Halles)一直走到穹顶餐厅(La Coupole)。

“画廊”永远在运动之中,把艺术作品降为纯粹概念和文献记录,这两点都让人想起杜尚《小提箱里的盒子》。但是,所谓的画廊空间和它的“艺术品”离艺术家的身体(他的脑袋)很近,实用物品(帽子)和机构框架(“画廊”)被融为一体,这让“正规画廊”有了一种奇怪的坚持(urgency):它不仅坚持作品和身体及实用物品都有一种平等的亲密关系,而且同时超出了帽子这个仿如脐带一样的容器,把所有的感性存在从异化人的体制、话语和经济框架中抽取了出来。(it not only insisted on the work’s egalitarian intimacy with both the body and utilitarian object, but also, at the same time, withdrew all perceptual presence from the alienating institutional, discursive, and economic frames beyond the quasi-umbilical container of the hat.)

激浪派把这些极端行为看作“后卫”,其自嘲的幽默从马修纳斯的说法中即可见一斑。马修纳斯说在激浪商店开办的一整年当中,里面陈列的各种便宜盒子、书、小玩意等等一件也没卖出去。艾梅特·威廉姆斯也骄傲地承认:在早期激浪节上,经常是表演者比观众还多。《数数歌》是威廉姆斯六十年代初最令人惊讶的作品之一,在其中他会大声数着观众人数,这一作品最早于1962年在哥本哈根尼古拉教堂(Nikolai Kerke)举办的“六个支持和反对语法节”(Six Pro- and Contragrammar Festival)上表演。看上去他像是以一种现代主义真假自明(self-referential,自指?)的方式在数着观众人数,但其实他是觉得上了组织者的当,觉得组织者把他该得的所有的最低入场费给黑掉了。

战后,身份和社会关系的集体建设,基本上都是以具体化的消费品为中介(mediated),且普遍如此,正是这种对主体性传统形式的消灭产生了同样具体化的审美表达并散播国际,人们可以说激浪派是战后最早意识这些问题的文化运动。(One could argue that Fluxus was the first cultural project in the post war period to recognize that collective construction of identity and social relations were now primarily and universally mediated through reified objects of consumption, and that this systematic annihilation of conventional forms of subjectivity necessitated an equally reified and internationally disseminated aesthetic articulation.)为做到这一点,对于为资产阶级主体提供了文化保证的传统惯例,激浪派要统统打破。语言本身为文学和资产阶级的主体性提供了基础主义的确定,这是它首先要打破的(First, it would have to rupture the foundationalist certainty that language itself had provided to literature and bourgeois subjectivity)。在达达主义和格特鲁德·斯泰因(Getrude Stein)出现之前,一直多多少少就是这个前提在主导,激浪派也“重新发现”了达达主义和斯泰因。这一“重新发现”很大程度上要归功于诗人、表演者迪克·希金斯(Dick Higgins)(1938-98)。他是1957年凯奇在社会研究新学院的学生,出于编辑兴趣,1964年起,他通过他出色的“别的什么出版社”(Something Else Press Publishing house)出版了许多重要作品,比如理查德·胡森贝克(Richard Huelsenbeck)的《达达年鉴》和格特鲁德·斯泰因的《美国人的形成》。

对于原本坚如磐石的文学类型,激浪派也系统地进行了销蚀, 原本对文学写作(如诗歌、戏剧、叙事小说)进行分类,以及对“非文学”领域(比如新闻记录或者事实叙事、私人信件、表演或偶然产生的文本)的“另类”语言表达进行限定的所有成规惯例,他们都将其打乱了。所有这些都成为激浪派活动的基础。

打破这些文学类型的边界,并非出自想实现总体艺术作品(Gesamtkunstwerk)的 革命理想,即把所有过去的艺术都重新统一在一个框架内——好让这个框架能对当时财富形成中集体参与的社会环境更充分地进行回应。相反,激浪派对于边界的分解,是承认人们的选择正迅速减少,传统类型和惯例等能产生的效果在减弱,在极度分离和物化的环境下,这些类型和惯例正一个又一个地不再那么可靠。正是意识到了大规模的去分化(massive dedifferentiation)——这一过程指的是在发达的消费者资本主义下,经验被均质化(homogenized)了,世界上所有东西都被同样地制造,没有差别——所以激浪派通过打破所有传统类型和艺术惯例的方法来呈现这些日渐消失的选择和话语可能(discursive opportunity)。

变动的表达(Shifting Registers)

激浪派活动的每个领域中都充满矛盾(contested category),而一些具体的冲突(confrontation)又被刻意加强。实际上,团体成员非常不同的项目带来了最为关键的变化:他们把艺术生产从对物的表达(register of object)变成了介乎戏剧性与音乐性之间的表达。如果说在六十年代中期杜尚预见到了在不远的将来,所有物品都将会被视为取之不尽的现成品,那么激浪派则用普遍“事件”(events)替代了这一范式从而做出了回应。1962-1963年举办了“洋芋节”(Yam Festival),每天要进行一次表演或事件,在对这次的节日进行回顾时,罗伯特·沃茨的界定几乎与杜尚如出一辙:“这个节日是以一个松散的形式进行的,这样就能让它把不断增多的事件融合或者包含进去。”(这个“节”根据偶然和游戏的原则组织,在1963年的5月结束时达到高潮(5月,May,正是洋芋“Yam”倒过来的拼写))

这种范式的改变,意味着对可见物品系统性的扰动(systematic destablization),除了现成品,也可以有戏剧性的方式。激浪派用语言表演最基本的形式,再加上几乎无穷无尽的偶然因素的参与(chance operation),形成了一种新型“事件表演”的戏剧构作(dramaturgy),并将其记录在“事件谱”(event scores)之中。“事件”这一概念系最早由凯奇提出(先于激浪派本身),并成为他学生们审美的中心,尤其是乔治·布莱希特、迪克·希金斯和杰克逊·马克·洛(Jackson Mac Low)(1922-2004年)。希金斯曾回忆凯奇在教学中首先就将“事件”定义为一种新的范式:

凯奇经常 谈起说很多事情同时发生但又相互之间不关联。他将其称为“同时事件的独立行为。”(autonomous behavior of simultaneous events)

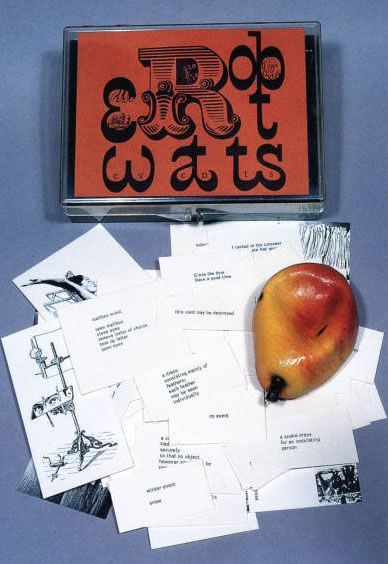

布莱希特在其文章《偶然意像》(Chance Imagery)(1957年写,1966年发表)中将 “事件”界定为一种新的范式,说它是“非常私密的,就像我想告诉朋友们的一些小的感悟(enlightenment),而朋友们会知道如何应对它们。”他的其中一个事件:《滴落音乐》(《滴落事件》)如今已成为经典范例,他1959年最早提出方案,1963年由马修纳斯“发表”在《水洋芋》上,这是一个布莱希特“事件谱”卡片的合集,也是最早制作的激浪派盒子之一。

供一次或多次表演。需准备滴水和空容器好让水滴入容器之中。

第二版:滴。

这些“事件”标志着一个转变,即从在“偶然意像”时仍基本由波洛克绘画所界定的偶然美学,转向受凯奇启发的偶然运作美学,后者对绘画是展示英雄气的现场(heroic site)、是尤能体现男性权威和作者身份的行为(exceptional practice of virile authority)等进行了批判。波洛克势不可挡的绘画表演(或者说是对他作品的接受)刚刚开启了顽皮、偶然、表演等关键维度, 而布莱希特一下子把这些东西抢走了,并将它们嵌入了主体日常物化经验这种最为个人的形式之中。(Brecht snatched the crucial dimensions of the ludid, the aleatory, and the performative away from the painterly spectacle that Pollock (or rather the reception of his work) had recently triggered and embedded them in the most intimate forms of the subject’s experience of everyday reification.)

关于此类早期“事件谱”还有一个例子:艾莉森·诺尔斯(Alison Knowles)(1933年生)的作品。要将她的作品部分置于抽象表现主义男性竞技的背景中才能理解,同时她的作品也证明了凯奇对于当时一整代艺术家的影响。诺尔斯曾在普瑞特艺术学院(Pratt Institute)跟随阿道夫·戈特利布(Adolph Gottlieb)学习绘画。她的《提议2号》(1962年10月),又名《做沙拉》,最早于1962年伦敦当代艺术学院表演的。表演“很简单”,就是让公开完成她“做沙拉”的这个提议。一年后,诺尔斯又提议了另一个事件:《提议6号》,取名《你选择的鞋》:

邀请一名观众上前,如果有麦克风的话可对着麦克风,并描述一双鞋子,他穿的也行,别的也行。希望他能说出他是在哪儿买的这双鞋、尺码、颜色、他为什么喜欢这双鞋,等等。

在后来的一个项目《相同的午餐》(1968年),诺尔斯展示了所有想当艺术家/表演者的人,都可以仅仅通过记录一次事件或行动的环境即创作作品:

相同的午餐:在同一地点、大约同样的时间,连续每周每天吃一个用全麦面包做的吞拿鱼三明治,配生菜、奶油,不带蛋黄酱,喝一大杯白脱牛奶或者一杯汤。

乍看之下,人们可能会把这些“事件谱”跟波普艺术六十年代初期对于日常生活图像的再发现联系起来(比如克莱斯·奥登伯格一直把美式食物作为一个图像物)。但正是在这一点上激浪派展现出与波普的根本不同。波普派最终坚持认为绘画和雕塑领域与现成品本质上是不同的,更别说日常物品了。而激浪派强调的刚好相反:只有在物本身的层面上,并通过把艺术物品(和类型)转化为事件的方式,才可以与物化进行抗争。(that is was only on the level of the object itself that the experience of reification could be combated in the radical transformation of artistic objects (and genres) into events)

二十年代,超现实主义者哀叹过“现实的贫困”,三十年代,瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)则对“经验的贫困”进行过批判性的分析,激浪派不仅承认这些问题,而且还试图克服它们。激浪派的“事件”有着对日常生活宗教般的忠实,强调日常消费重复、机械的形式,强调主体性被工具化的“简单”所构成并被包含其中,它唤醒了个体有限的能力,并表明个体能凭借这种有限能力认识普遍存在的“经验”为何物。(Fluxus “events”, in their quasi-religious devotion to the everyday, and in their emphasis on the repetitive and mechanistic forms of daily consumption and on the instrumentalized “simplicity” within which subjectivity is constituted and contained, resuscitated and articulated the individual subject’s limited capacity to recognize the collectively prevailing conditions of “experience.”)

Benjamin H. D. Buchloh